季節ごとに変身するライチョウの”保護色戦略”とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

ライチョウは1年に3回も羽の色が変わる

身を守るために環境と同化する羽

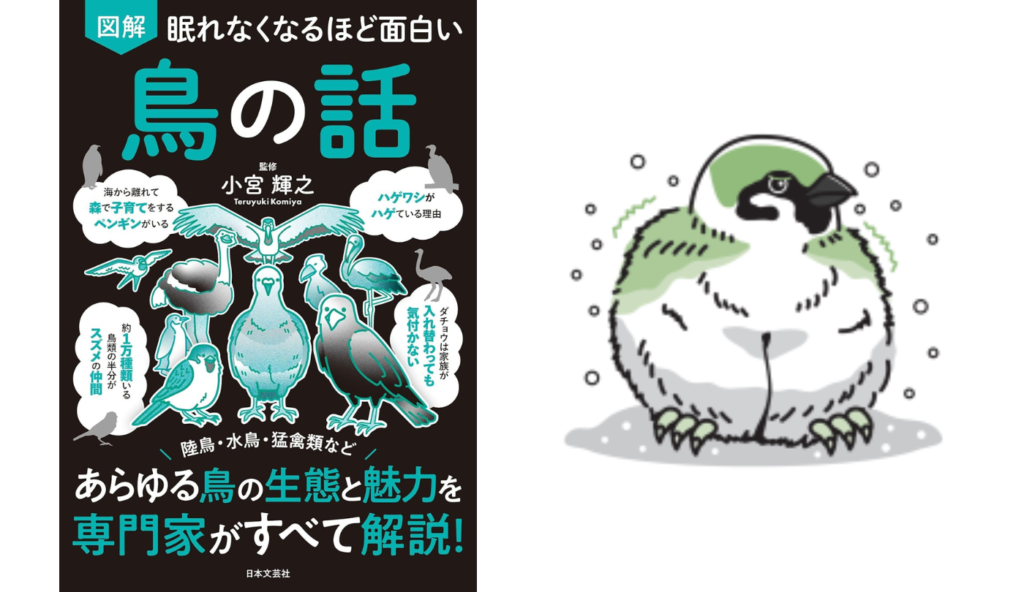

日本で唯一高山帯に生息する鳥がいます。それはライチョウです。標高2200m以上の北アルプスや南アルプスなどの高山に生息するライチョウは氷河期時代に北のほうから日本へやってきたとされ、寒冷な地域を好むために高山に生息していると考えられています。

ライチョウはテンやオコジョなどの外敵から身を守るためにハイマツ林の中に身をひそめていますが、自分の身を守るために羽の色をも変えてしまうのです。

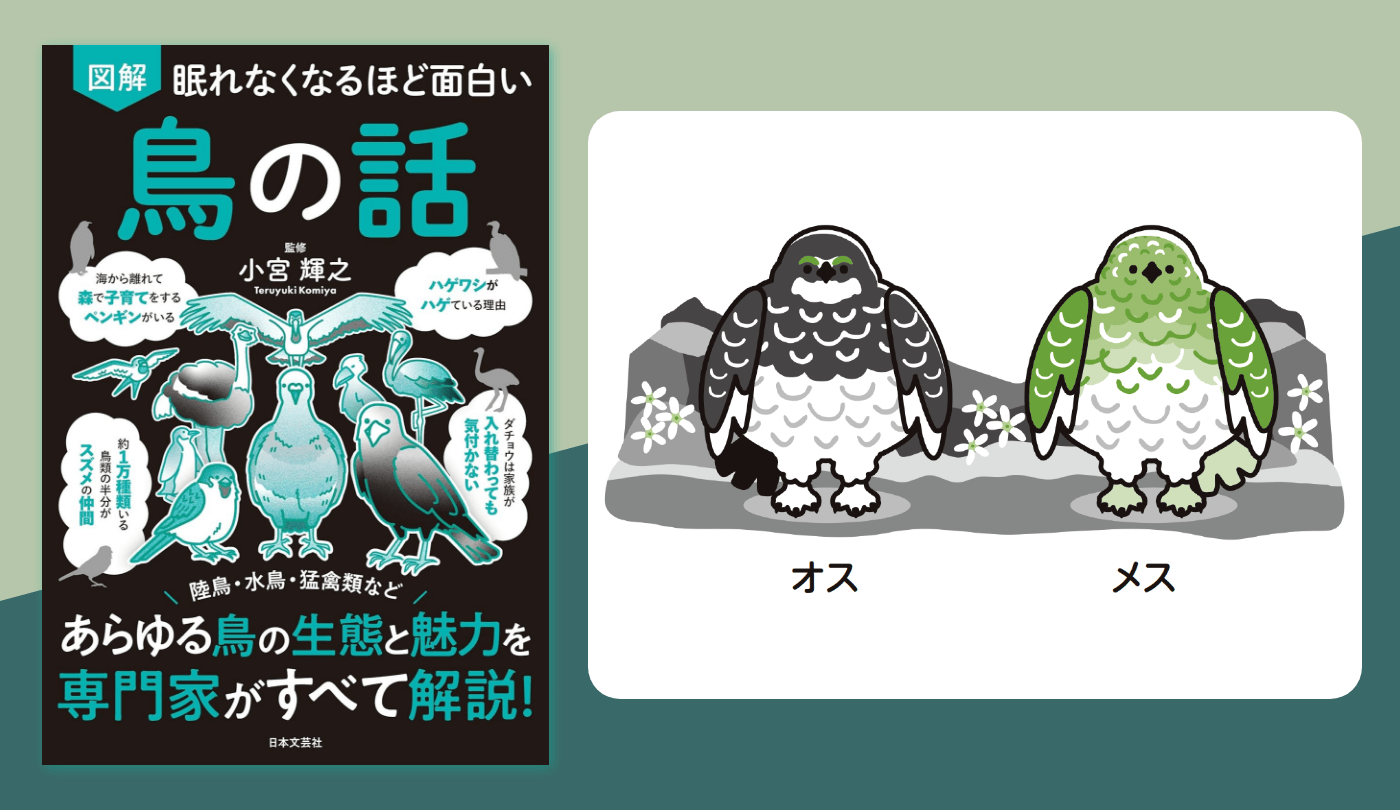

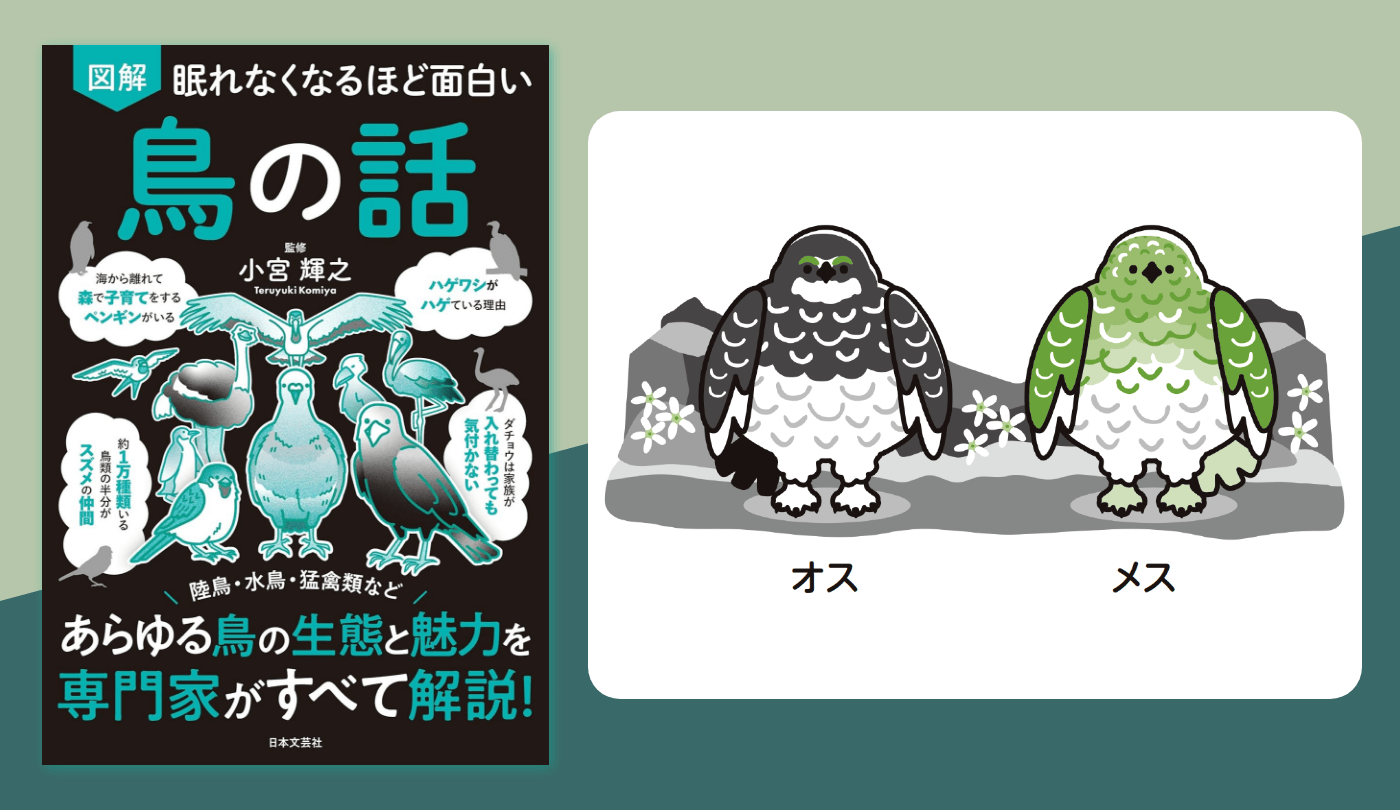

羽の色は年に3回変わりますが、子育て中の時期にあたる夏羽は、オスは白と黒褐色、メスは黄褐色のまだら模様になります。オスは岩場などで縄張りを守り、メスはハイマツ林の中で卵を温めたり子どもを守ったりするために、それぞれの環境に適した保護色になるのです。

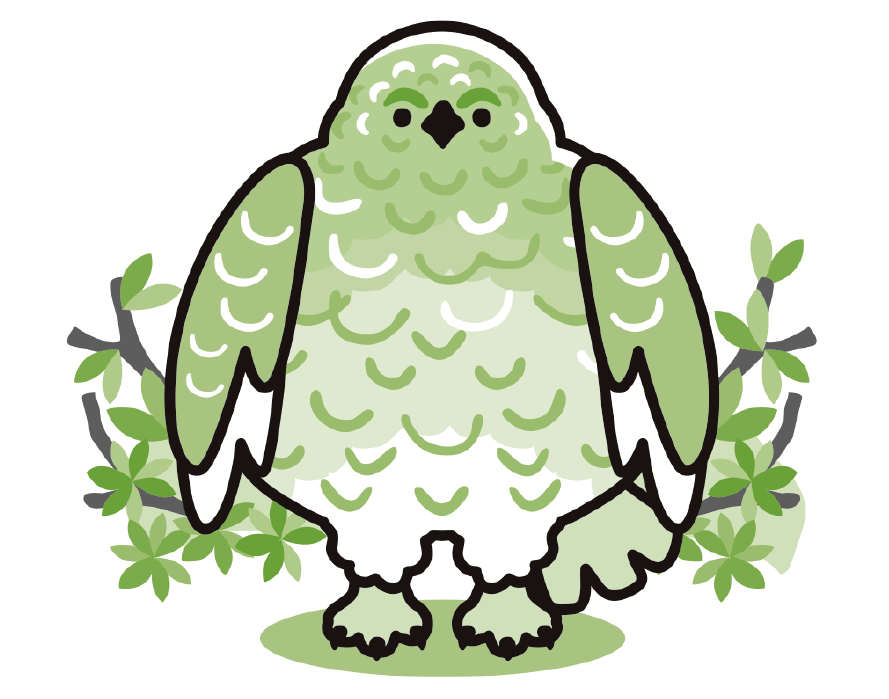

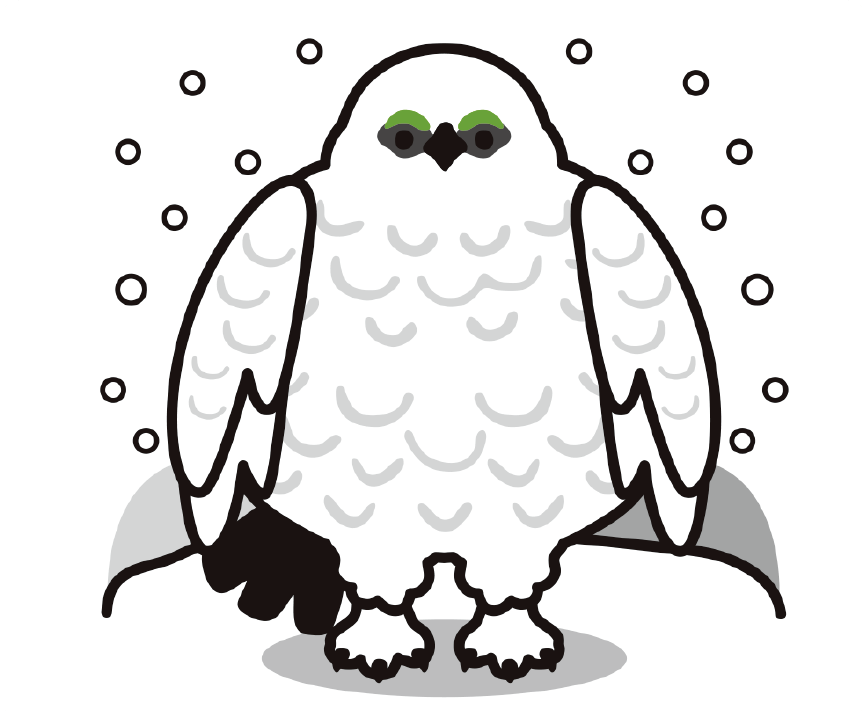

子育てを終えた秋には、オスとメスどちらも岩のような茶褐色のまだら模様の秋羽に変わります。そして冬には真っ白な冬羽へ。厳冬期にはエサのある森林限界付近にまで標高を下げて越冬しますが、雪の積もった環境であることには変わりありません。この真っ白な雪景色に溶け込めるように全身の羽が白くなるのです。

また、ライチョウは「雷鳥」と書きますが、その字のごとく雷の鳴るような悪天候のときにはハイマツの中からひょっこり姿を見せます。

生きるために羽の色を変えるライチョウ

【夏羽】3〜7月

オスは早い個体で2月下旬から生え変わり始め、完全に生え揃うのは5月下旬頃。メスの場合は4月下旬から生え変わり始め、1カ月程度で換羽を完成させる。

【秋羽】7月中旬〜10月

7月中旬頃、雛が巣立つとオスは秋羽へと換羽を進める。メスは8月下旬から9月にかけて生え変わり始める。秋羽はオスとメスの見分けがあまりつかない。

【冬羽】11月〜2月下旬

初冠雪に合わせるように10月中旬頃より褐色の羽が抜け始め、白い羽が背面に目立ってくる。11月中旬にはほとんどの個体が真っ白になり換羽を完成させる。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話』監修:小宮輝之

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話』

監修:小宮輝之

飼うこと、食べること、動物園・水族館・花鳥園などでの鑑賞、身近にいる野鳥など、寿命が長い上、インコやオウムなどは話したり、歌ったりとコミュニケーションもとれることから、日本には愛鳥家も多く鳥関連のイベントも定期的に開催されており、動物類のなかでもコアファンが多い生き物です。

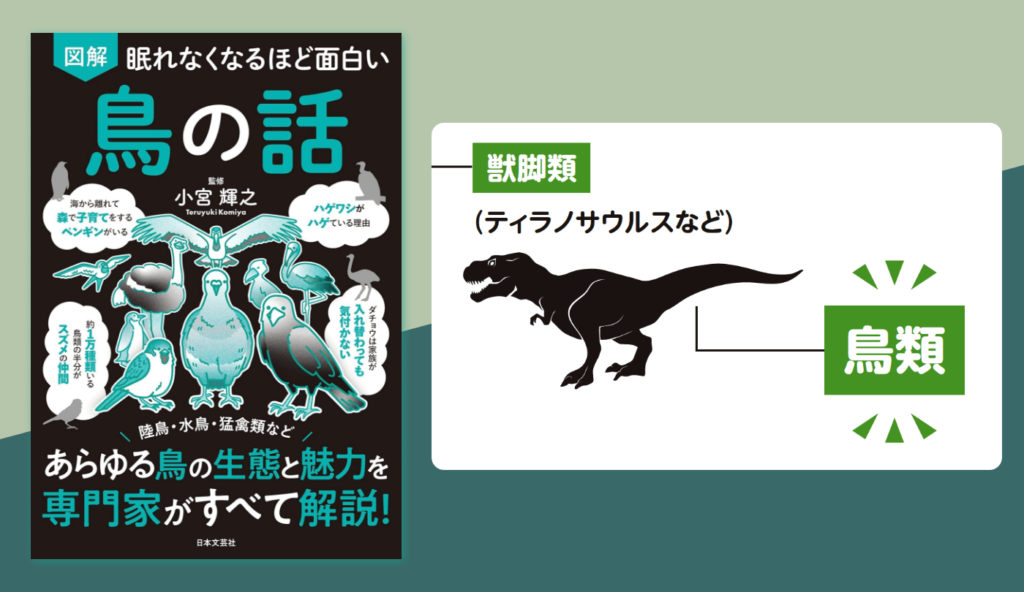

鳥類は恐竜時代から大量絶滅を唯一生き延びた動物のため、歴史も古く、進化の過程で飛ぶ・飛ばないをはじめ、大きさや形、色、生息地域も異なり、外見も内面も個性豊か。

社交性も高い上、カラスやオウムなどは知能も高く、行動学の観点でも面白い特徴が多く見られます。

「約1万種類いる鳥類の半分はスズメの仲間」

「鳥の祖先は、結局恐竜なの?」

「鳥に歯はない。くちばしは骨?角質?」

「カラスは家族のためなら、友情は簡単に裏切る」

「スグロミツドリは“右半身がオスで左半身がメス”」

「カメは万年、ツルは千年 ツルの本当の寿命は30年」

「おしどり夫婦の由来であるオシドリは普通に浮気する」

「ダチョウは家族が入れ替わっても気付かない」

「ハゲワシがハゲているのは、ちゃんとした理由がある」などなど

そんな鳥たちの意外な生態や知られざる雑学が詰まった子どもから大人まで幅広く楽しめる一冊です。

この記事のCategory

オススメ記事

土佐で生まれた貴重なニワトリ「オナガドリ」の尾羽は最高13mもある!?【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

外にかけている人は窃盗にご注意! カラスはハンガーを巣づくりに使う!?【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

実に鳥類の半分がスズメの仲間!? 鳥類最大グループ「スズメ目」【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

托卵相手に見破られた過去も! カッコウは子育てを他の鳥に丸投げする!?【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

巣づくりの工夫がすごい! 鳥たちの材料と形の秘密とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

鳥はオスもミルクで子育てする!? 一部の鳥しか出せない特別なミルクとは【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

鳥類の祖先は1億6000万年前に出現した! 鳥のルーツである古代生物とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】