鎌倉時代の武士に愛された「ウズラ」 ヒナを守る戦略とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

ウズラの卵は1羽から同じ模様しか産まれない

卵も保護色にして敵から守る

日本人にとってなじみ深いウズラですが、多くの場合は卵を想像し、鳥の姿を見たことがない人もいるかもしれません。しかし、ウズラはもともと日本にたくさん生息していた野鳥だったのです。

家禽(飼われる鳥)化されたのは鎌倉時代の頃。オスの勇ましい鳴き声を気に入った武士が飼い始めたのが始まりだといわれています。その後、江戸時代にはウズラの飼育が一大ブームになり、野鳥の中でも最も愛されていました。

明治時代に入り、人々はウズラの卵の栄養価に注目するようになり、卵を目的とした飼育が始まりました。これと同時に狩猟の普及とも相まって、野生のウズラは激減してしまったのです。

今では野生のウズラは絶滅危惧種に指定されるほど貴重な存在になりましたが、ウズラ飼育は現在も盛んで、今日も日々の食卓で卵を食べることができるわけです。

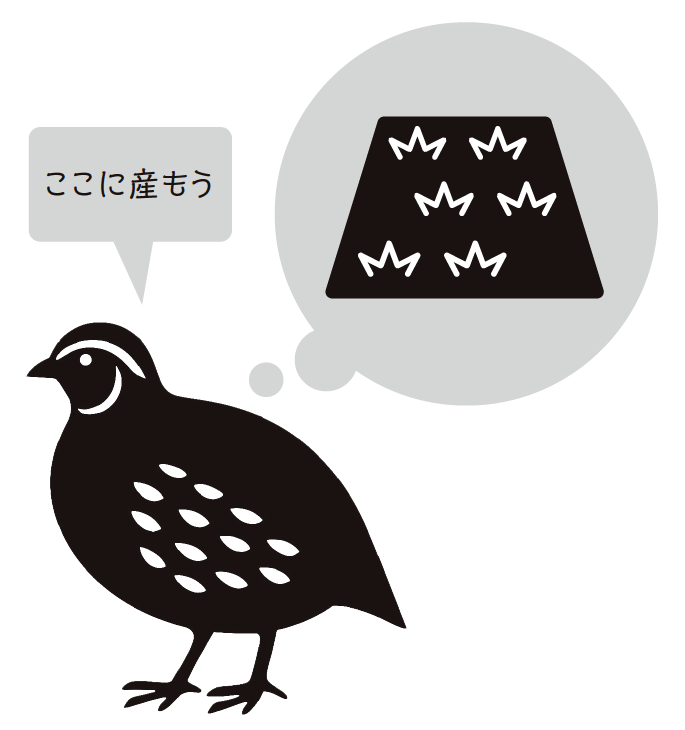

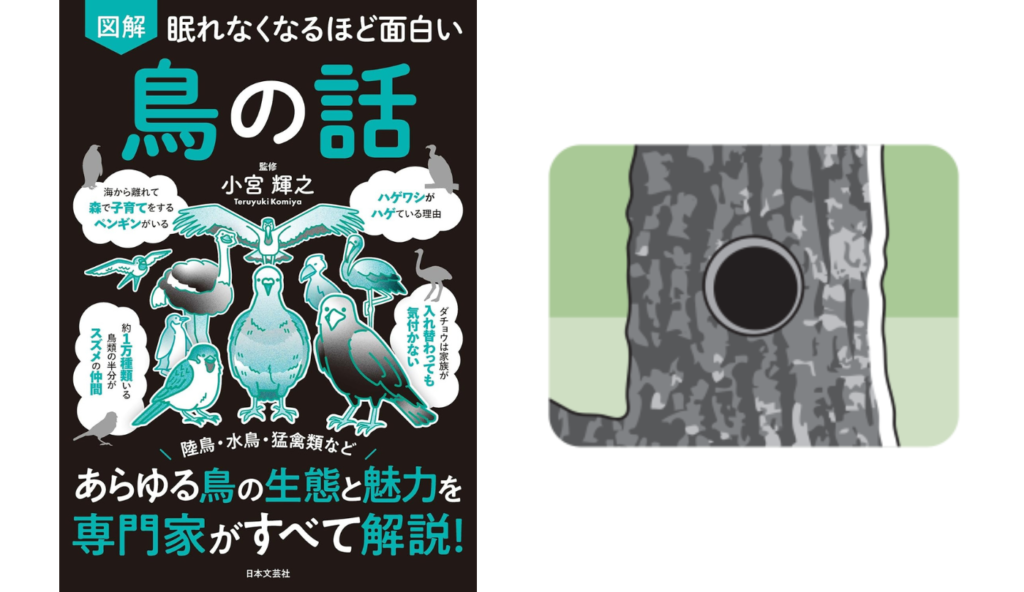

また、ウズラの卵には模様がありますが、実は、1羽からは同じ模様の卵しか産まれません。これはウズラの野鳥の性質に由来していて外敵から守るためにカモフラージュとして保護色になる模様がついているからです。しかもそれだけでなく、母ウズラは自分の卵の模様を熟知していて天敵に見つからないように卵の模様と似た場所に産み落とすのです。

鎌倉時代の武士に愛された「ウズラ」

鎌倉時代に、オスの勇ましい鳴き声を気に入った武士が飼い始めたのがきっかけで家禽化。その後、江戸時代にはウズラの飼育が大ブームになりました。

ウズラの卵のヒミツ

ウズラの卵は、1羽から同じ模様しか産まれません。これは人間の指紋のように1羽ごとに模様が異なり、母鳥が卵を産み落とす環境に似せて模様がデザインされていると考えられています。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話』監修:小宮輝之

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話』

監修:小宮輝之

飼うこと、食べること、動物園・水族館・花鳥園などでの鑑賞、身近にいる野鳥など、寿命が長い上、インコやオウムなどは話したり、歌ったりとコミュニケーションもとれることから、日本には愛鳥家も多く鳥関連のイベントも定期的に開催されており、動物類のなかでもコアファンが多い生き物です。

鳥類は恐竜時代から大量絶滅を唯一生き延びた動物のため、歴史も古く、進化の過程で飛ぶ・飛ばないをはじめ、大きさや形、色、生息地域も異なり、外見も内面も個性豊か。

社交性も高い上、カラスやオウムなどは知能も高く、行動学の観点でも面白い特徴が多く見られます。

「約1万種類いる鳥類の半分はスズメの仲間」

「鳥の祖先は、結局恐竜なの?」

「鳥に歯はない。くちばしは骨?角質?」

「カラスは家族のためなら、友情は簡単に裏切る」

「スグロミツドリは“右半身がオスで左半身がメス”」

「カメは万年、ツルは千年 ツルの本当の寿命は30年」

「おしどり夫婦の由来であるオシドリは普通に浮気する」

「ダチョウは家族が入れ替わっても気付かない」

「ハゲワシがハゲているのは、ちゃんとした理由がある」などなど

そんな鳥たちの意外な生態や知られざる雑学が詰まった子どもから大人まで幅広く楽しめる一冊です。

この記事のCategory

オススメ記事

クジャクのきれいな飾り羽は「繁殖期が終わると全部抜ける」【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

ハトやカラスなど…人間のそばに最も多い鳥「陸鳥」たちの生態とは【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

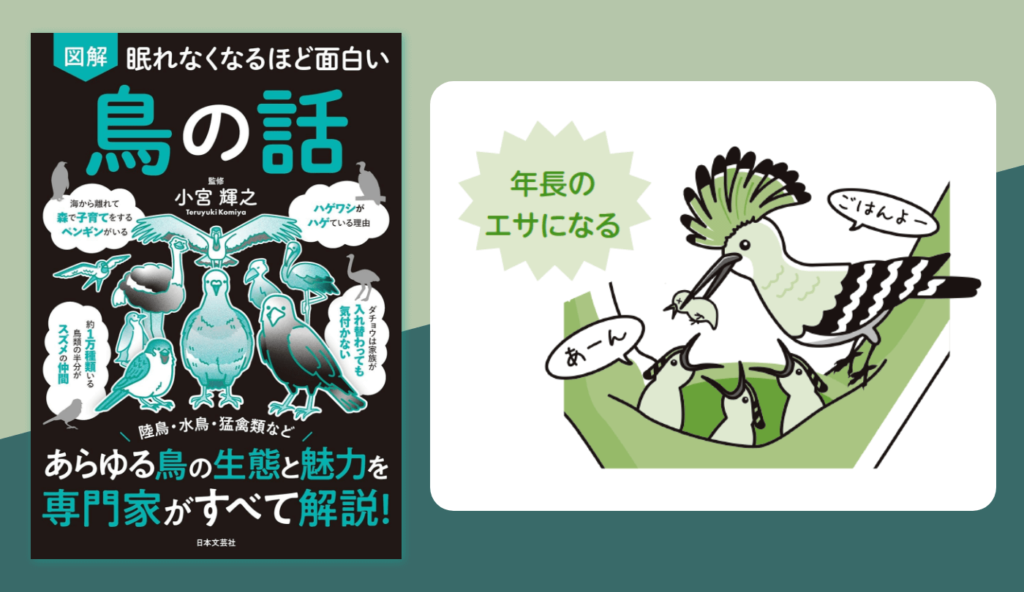

他に類を見ない生態! ヤツガシラはエサ用に子供を1羽多く産む!?【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

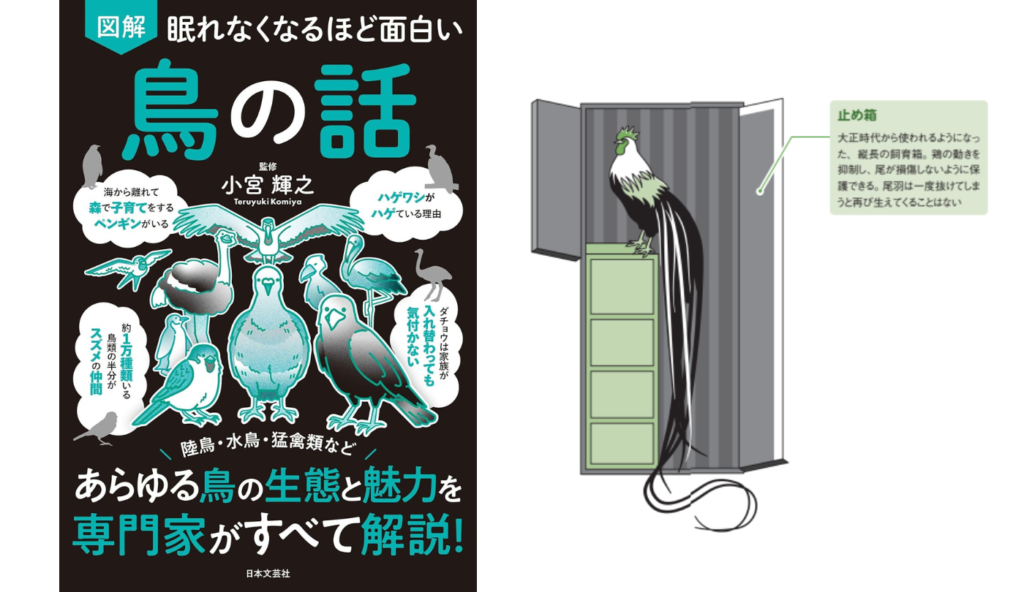

土佐で生まれた貴重なニワトリ「オナガドリ」の尾羽は最高13mもある!?【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

外にかけている人は窃盗にご注意! カラスはハンガーを巣づくりに使う!?【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

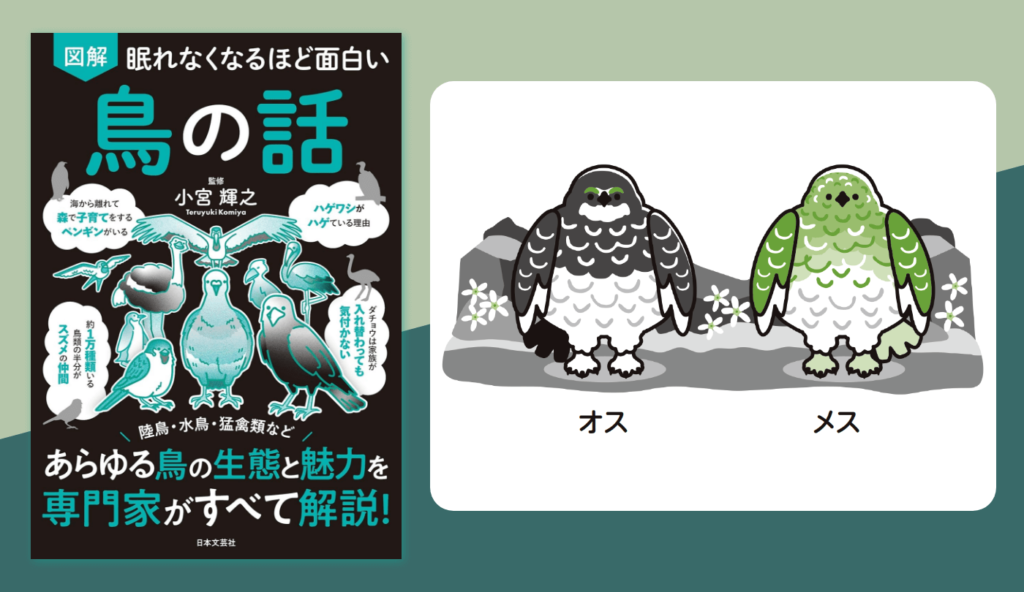

季節ごとに変身するライチョウの”保護色戦略”とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

巣づくりの工夫がすごい! 鳥たちの材料と形の秘密とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】