古代エジプト文明とナイル川の歴史。なぜ砂漠の地で『奇跡の繁栄』を遂げられたのか?【眠れなくなるほど面白い 図解 古代エジプトの話】

氾濫するナイル川が文明を支えていた

砂漠でも水に困らなかった

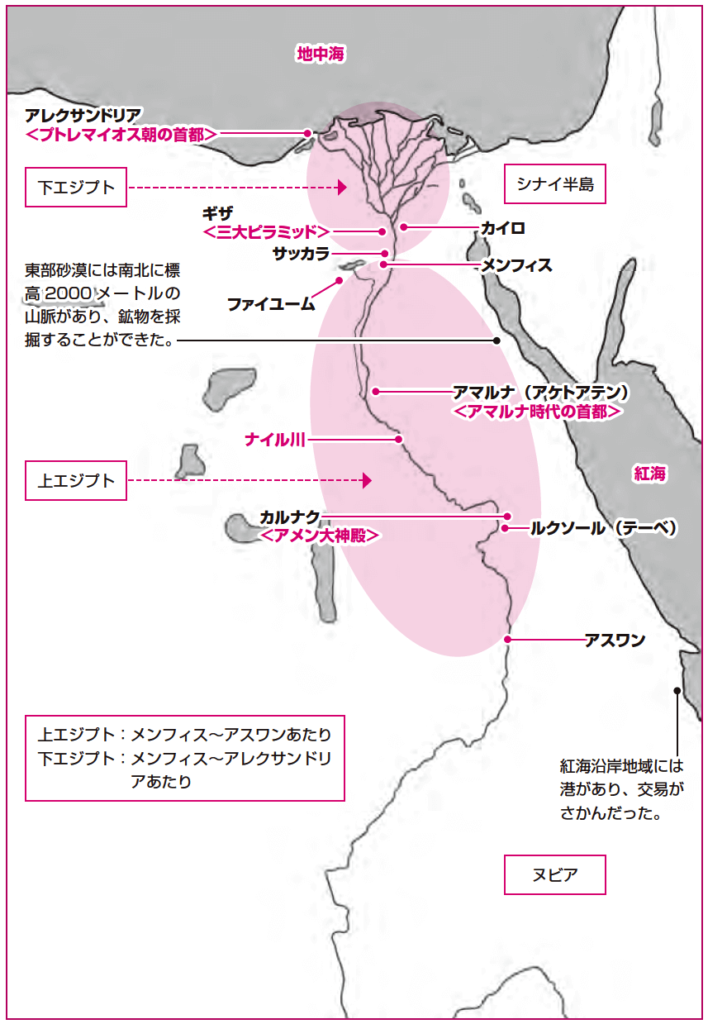

古代エジプトは、アフリカ大陸北東部を流れるナイル川沿い、アスワンのあたりから北の地中海に面したデルタ地帯までの地域です。国土の90%以上が砂漠で、緑地はナイル川流域と西部に点在するオアシスだけという不毛の地でした。そんな地域でありながら、文明が栄えたのは、ナイル川のおかげといえるでしょう。

ナイル川は、毎年6月の夏至の頃から増水が始まり、9月中旬から10月にかけて最高水位に達しました。そのために雨が降らなくても水に困らず、川底から運ばれる地味豊かな沃土が土地を肥やし、穀物を育てることができました。

氾濫原は「ケメト(黒い土地)」と呼ばれ、大麦やエンマーコムギ、インゲン豆など多くの作物が育ちました。豊作の年には、収穫して余った穀物を備蓄して、洪水や干ばつによる飢饉に備えました。

一方、ナイル川の東西に広がる乾燥地帯の砂漠は、「デシェレト(赤い土地)」と呼ばれました。この砂漠の高地には石灰岩や砂岩などの岩盤があり、建造物の石材として採掘されていました。また、東部砂漠の山脈では鉱物も採掘されました。

ギリシアの歴史家ヘロドトスが自著の『歴史』で、「エジプトはナイル川のたまもの」と述べたように、恵まれた環境での農業が経済基盤を安定させ、繁栄をもたらせたと考えられます。

古代エジプト文明はナイル川に沿って栄えた

上エジプト:メンフィス〜アスワンあたり/下エジプト:メンフィス〜アレクサンドリアあたり。

東部砂漠には南北に標高2000メートルの山脈があり、鉱物を採掘することができた。

紅海沿岸地域には港があり、交易がさかんだった。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 古代エジプトの話』著:河合 望(エジプト学者・考古学者/筑波大学人文社会系教授)

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 古代エジプトの話』

著:河合 望(エジプト学者・考古学者/筑波大学人文社会系教授)

ピラミッドはなぜ造られたのか?

ミイラにはどんな技術が使われていたのか?

そして、古代エジプト人は何を考え、どんな毎日を送っていたのか――?

いまだ多くの謎に包まれ、世界中の人々を惹きつけてやまない古代エジプト文明。

本書では、最新の考古学研究に基づき、ピラミッド建築の真実、ミイラ作りの驚くべき技術、今なお世界中の研究者が追っている次なる謎など、古代エジプト文明にまつわるトピックをわかりやすく図解で解説します。

さらに、ピラミッドや神話だけにとどまらず、古代エジプト人の暮らしや信仰といった生活面にもフォーカス。

食事や住まい、労働の実態、信仰と死後の世界への考え方など、他の入門書ではなかなか触れられないテーマを、学術的裏づけとともに紹介。

最新CTスキャンで明らかになった新事実、多くの説が飛び交ってきたピラミッドの謎、そして文学や詩に込められた古代人の想いまで、読むほどに眠れなくなるほど面白い、古代エジプト入門にオススメの一冊です!

この記事のCategory

オススメ記事

古代エジプトの歴史は3000年!【眠れなくなるほど面白い 図解 古代エジプトの話】

ファラオとは何?【眠れなくなるほど面白い 図解 古代エジプトの話】

血縁でなく名を継承したラメセス朝【眠れなくなるほど面白い 図解 古代エジプトの話】

古代エジプト最盛期のミッションは領土の拡大と神殿の建設だった【眠れなくなるほど面白い 図解 古代エジプトの話】

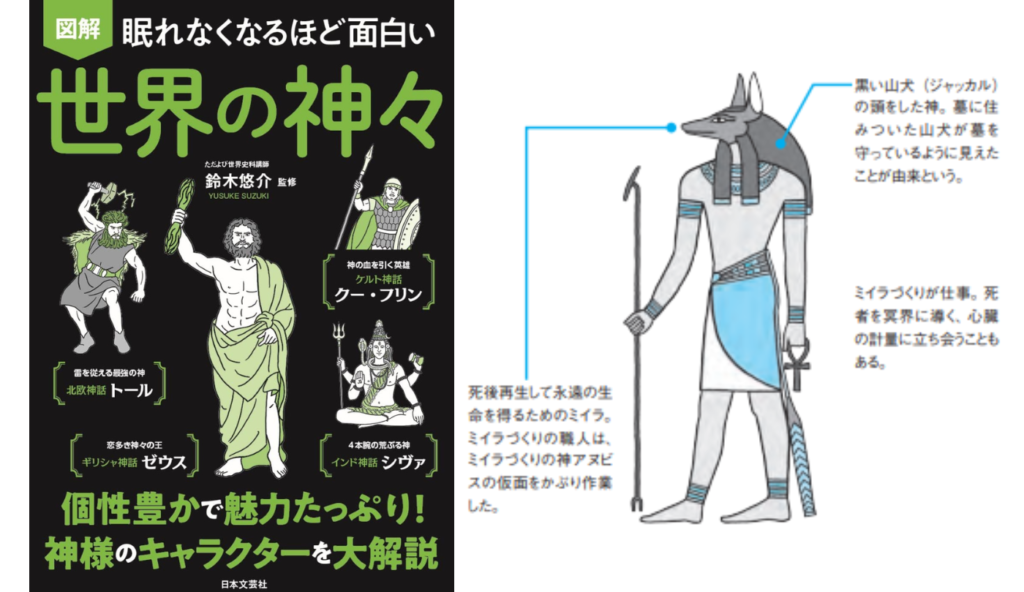

復活を望む死者の守護神アヌビス【眠れなくなるほど面白い 図解 世界の神々】

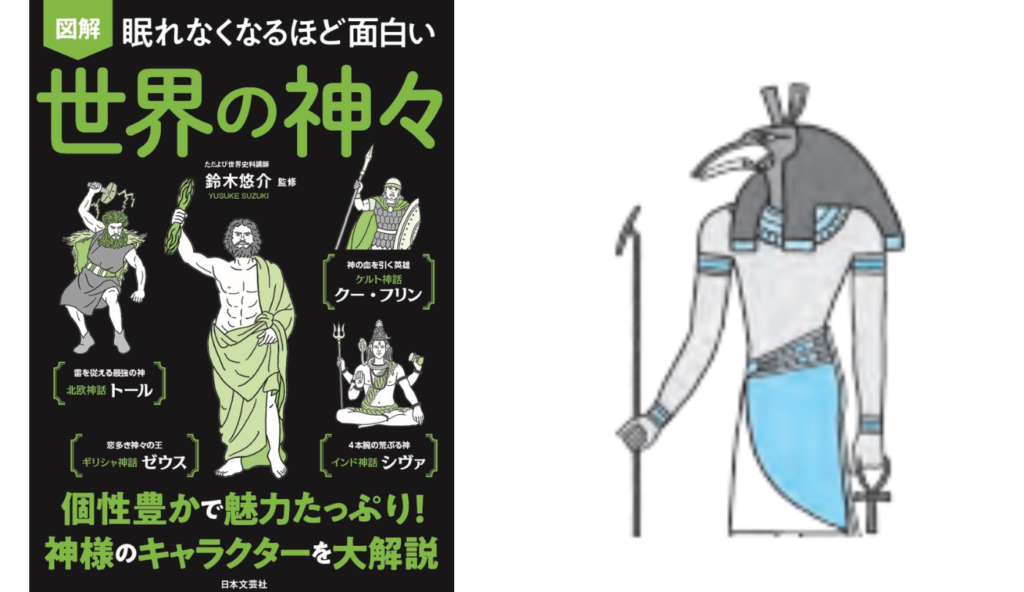

死と再生を描くオシリス信仰【眠れなくなるほど面白い 図解 世界の神々】

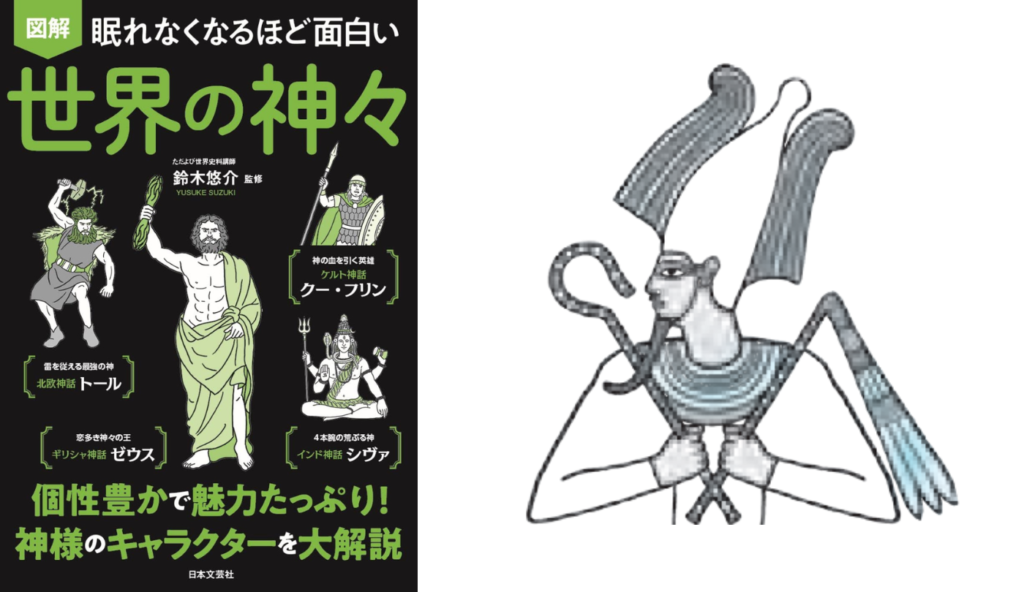

【エジプト神話】理想の王であり冥界の王オシリス【眠れなくなるほど面白い 図解 世界の神々】

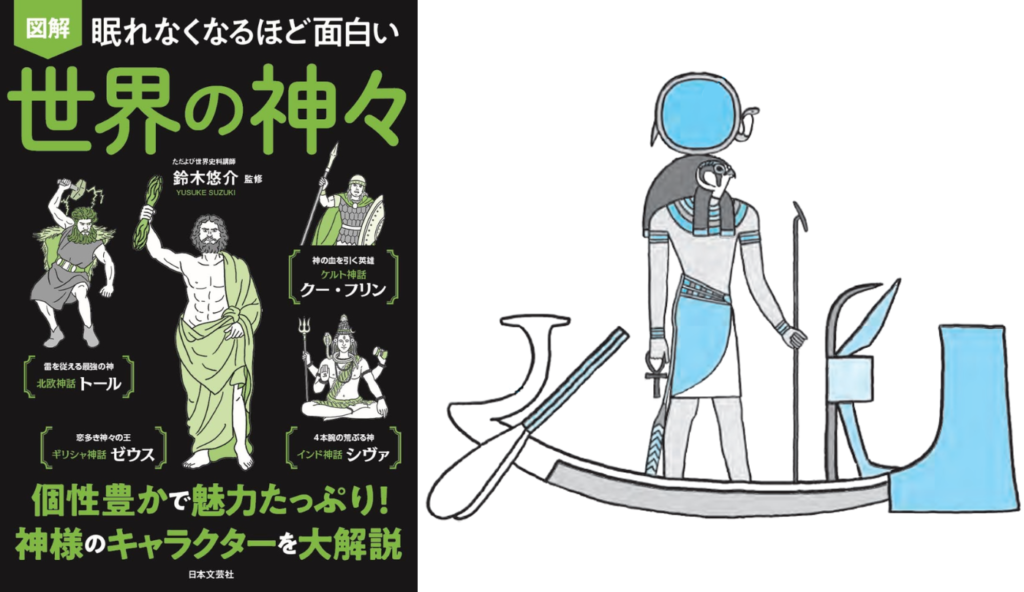

エジプト文明の長い繁栄には神々の合体が関係していた!?【眠れなくなるほど面白い 図解 世界の神々】

求人情報

スーパー店内総菜スタッフ

サミットストア 西小山店

勤務地:東京都雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,400円スポンサー:求人ボックス

大学での保健室業務/看護師/高時給/土日祝休み

株式会社パソナ

勤務地:東京都雇用形態:派遣社員給与:時給2,200円スポンサー:求人ボックス

タクシードライバー/<<<管理者も積極採用中!!!>>>詳しくはお気軽にお問い合わせください!!「働きやすさ」ここにあり!

エミタスタクシー東京株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給60万円~スポンサー:求人ボックス

生活支援員/未経験OK/年間休日120日以上/居宅系サービス 障害分野

株式会社CONIQ 日中支援型障がい者グループホーム YOKATOKO今宿

勤務地:福岡県 福岡市雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,100円~1,200円スポンサー:求人ボックス

修正液のインク加工/寮完備/日払い/工場・製造

株式会社日本ケイテム

勤務地:大阪府雇用形態:派遣社員給与:時給1,500円スポンサー:求人ボックス

臨床工学技士/常勤/企業/年間休日120日以上/新着

日本ステリ株式会社

勤務地:福岡県 福岡市雇用形態:正社員給与:年収350万円~450万円スポンサー:求人ボックス