4スタンス理論における自転車での最適な真正面から見た漕ぎ出しとは!?【廣戸聡一ブレインノート】

自転車 競技別解説

頭を止めて体幹のエネルギーを脚に伝える

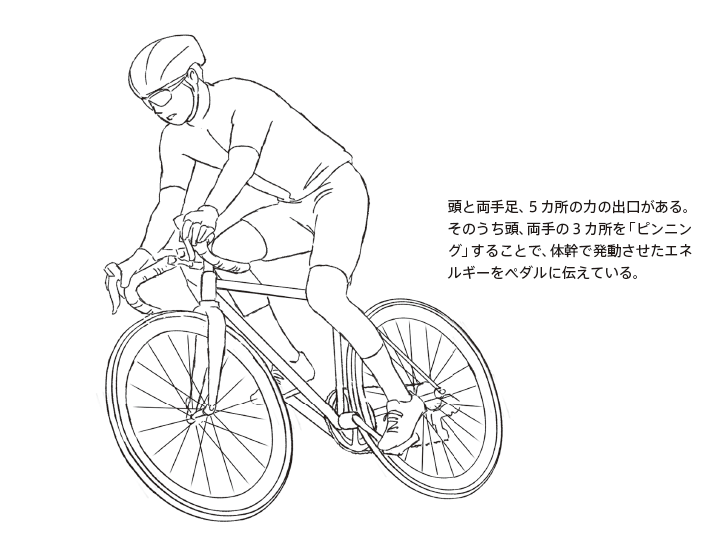

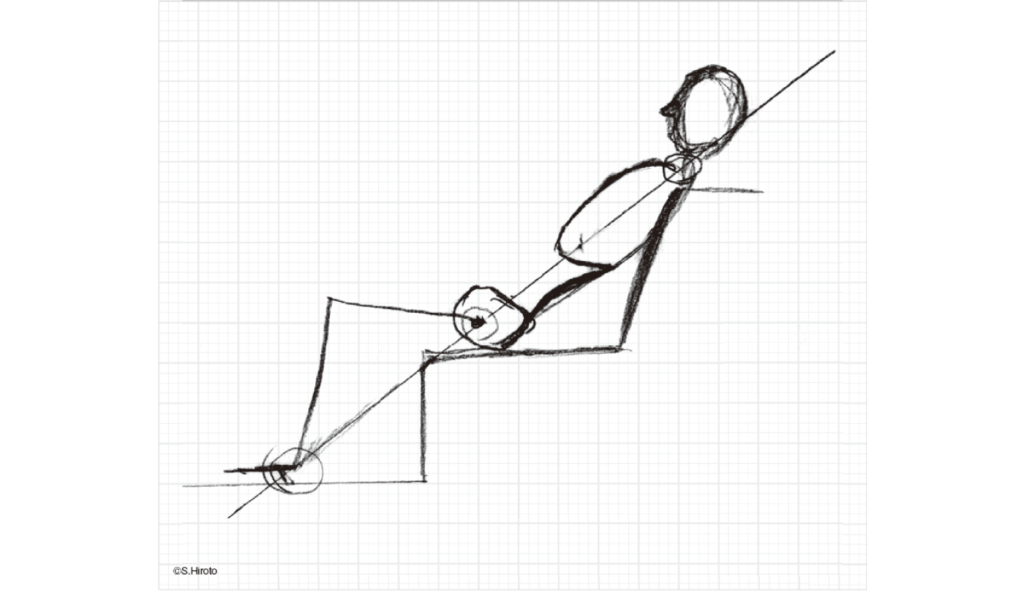

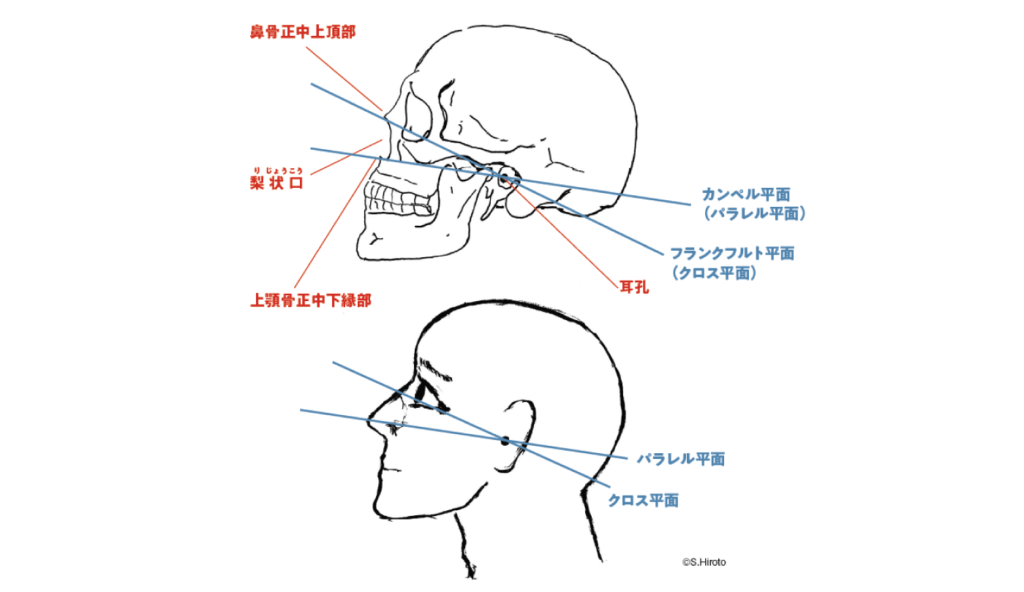

面を入れ替えてペダルを漕ぐ自転車の動きは、走る動作とよく似ています。動きのポイントとなるのは、頭の位置を止めて、体幹を動かすことで得たエネルギーを脚に伝えることでペダルを動かすということ。ペダリングの動きを支持するのは、頭と両手足の5カ所ですが、どこかがブレるとそこから力が抜けてしまうため、頭とハンドリング(両手)をピンニングすることで、体幹部をコントロールして脚の力を抜かないようにします。

上体は前傾しているように見えますが、実際は前傾しているのではなく、踏んだ脚が上がってくるためのスペースを作っています。前傾すると踏み圧が抜けてしまうため、常に左右同圧でペダリングすることが大切です。

競技の起源

18世紀末に自転車が発明されると、すぐに自転車レースが始まり、1903年にはツール・ド・フランスがスタートした。トラック競技場を使って行う短・中距離は1893年に世界選手権が開催されており、その後、耐久レースやマウンテンバイク、MBXが登場し、新しい自転車競技として浸透した。

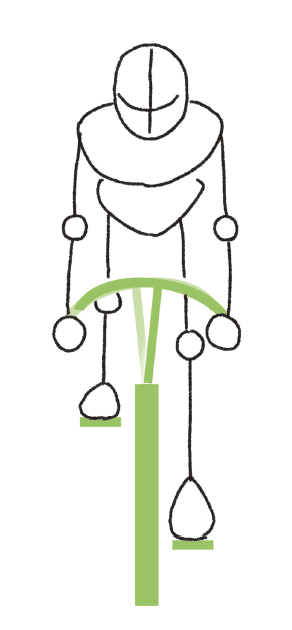

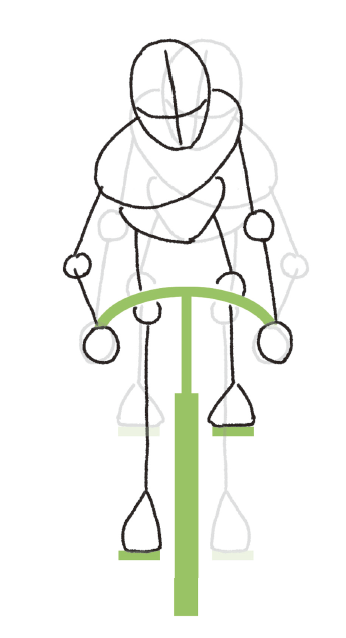

真正面から見た漕ぎ出し

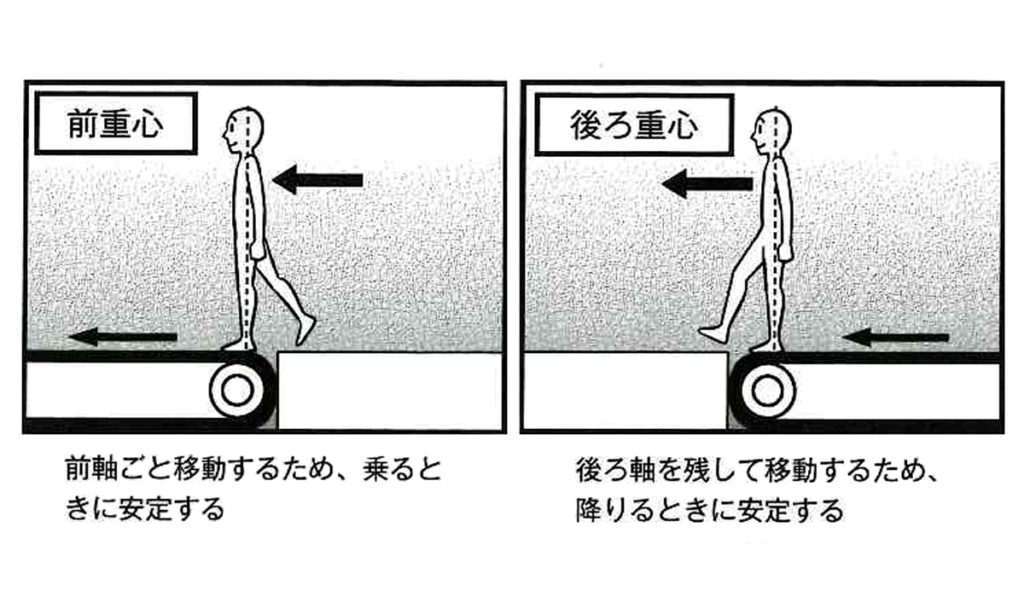

力強い漕ぎ出しをするために、自分に合った乗り方を体得する必要がある。

【クロス】自分の軸幅でフレームが動く(フレームが振れている)

ジャンプをするように踏み込んでいくキッキングと同調するかのように、オールが水をかく動きがスタートする。

【パラレル】自分の正中線上にフレームが乗っている

ジャンプをするように踏み込んでいくキッキングのスタートから、ワンテンポほど遅れたタイミングでオールが水をかく動きがスタートする。

頭と両手足、5カ所の力の出口

頭、両手の3カ所の位置を固定してピンニングすることで、残り2カ所となる両足に、体幹で発動させたエネルギーを集中させる。これにより、最大限の力をペダルに伝えることができる。

【書誌情報】

『廣戸聡一 ブレインノート 脳と骨格で解く人体理論大全』

著者:廣戸聡一

「本来の自分の身体の動きと理屈を知り、身体だけでなく精神的な部分との兼ね合いの中で、“いかにして昨日の自分を超えるか”という壮大なテーマを、人体理論の大家であり、日本スポーツ・武道界の救世主と呼ぶに相応しい、廣戸聡一が、自身の経験と頭脳のすべてを注ぎ込んで著す最強最高の身体理論バイブル。四半世紀でのべ500,000人の臨床施術により、多くのトップアスリート、チーム、指導者、ドクターとの関わりの中で行き着いたトレーニング&コンディショニング理論の集大成、ここに完成。オリンピック競技を含む全52種目を個別にも論及、紐解いた、すべてのアスリート、指導者、スポーツファン必携の書!

この記事のCategory

オススメ記事

注目の身体理論、4スタンス理論。

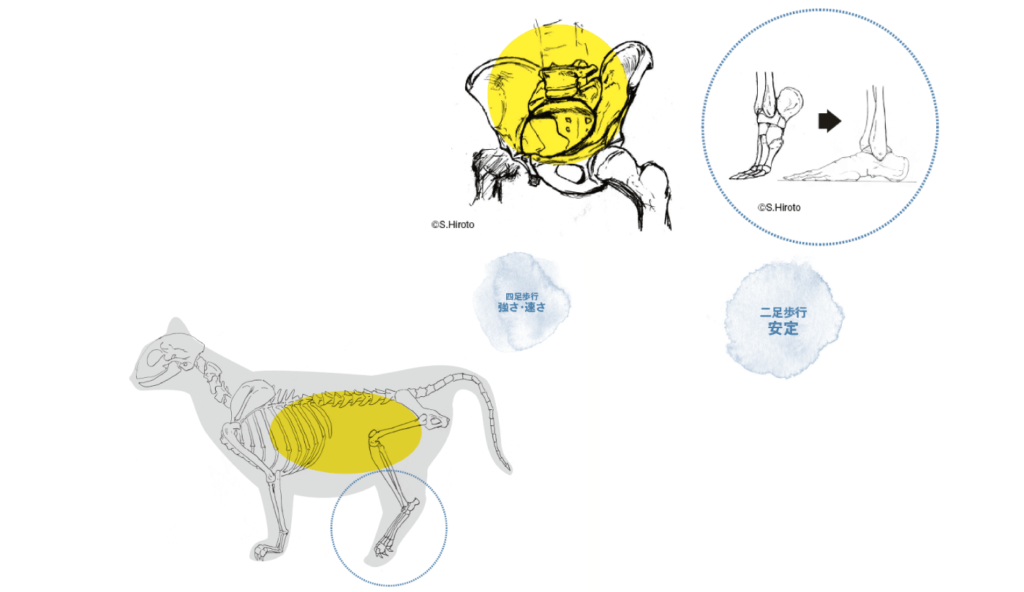

立つ、座る、歩く、走る、跳ぶ、泳ぐ、など全ての動作に必要不可欠なものとは!?【廣戸聡一ブレインノート】

乳幼児のタイプで違う子どもにとって心地良い抱き方とは!?【廣戸聡一ブレインノート】

体幹=背骨ではない!本当の意味での「体幹」とは!?【廣戸聡一ブレインノート】

走り方に見る自分の本来の能力を最大限に発揮できる「4スタンス理論」とは!?【廣戸聡一ブレインノート】

特にチームスポーツで「4スタンス理論」を理解してほしい理由とは!?【廣戸聡一ブレインノート】

人間はなぜ二足歩行をするようになったか!?【廣戸聡一ブレインノート】

鋭い判断力や豊かな発想力が生まれる充実した脳にする為に重要なこととは!?【廣戸聡一ブレインノート】

求人情報

経理/経験者優遇/社宅あり/退職金制度あり/学歴不問/完全週休2日制

株式会社ヒューマンアジャスト

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:年収600万円~750万円スポンサー:求人ボックス

人事部 人事課

株式会社キンライサー

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給29万9,960円~39万2,255円スポンサー:求人ボックス

障がい者福祉施設での支援員・相談員

グループホーム さいかい和白

勤務地:福岡県 福岡市雇用形態:正社員給与:月給20万8,000円~25万円スポンサー:求人ボックス

幼稚園/短時間/週2~3日

株式会社あんだんて

勤務地:東京都雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,600円スポンサー:求人ボックス

電気知識あれば即戦力/半導体洗浄装置の配線作業/月26万/土日祝

株式会社平山

勤務地:東京都雇用形態:派遣社員給与:時給1,450円~スポンサー:求人ボックス

「未経験者歓迎」一般事務/交通費全額支給/転勤なし/社内SEサポート/コツコツ作業/スキルアップ支援

株式会社アーキテクトマーケティング

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給25万円~30万8,000円スポンサー:求人ボックス