4スタンス理論におけるアイスホッケーでのスティックのコントロールとは!?【廣戸聡一ブレインノート】

アイスホッケー 競技別解説

氷上で3種類のスピードをコントロール

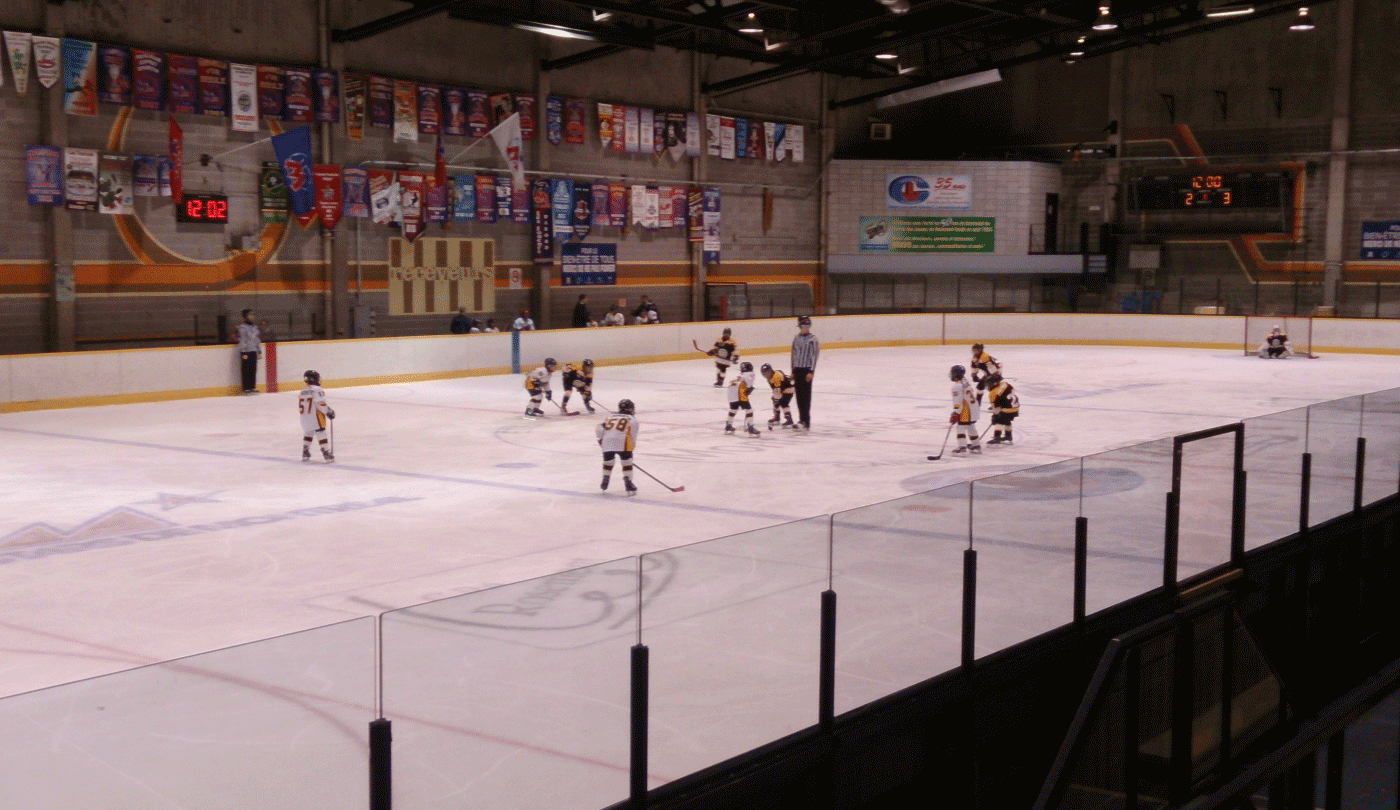

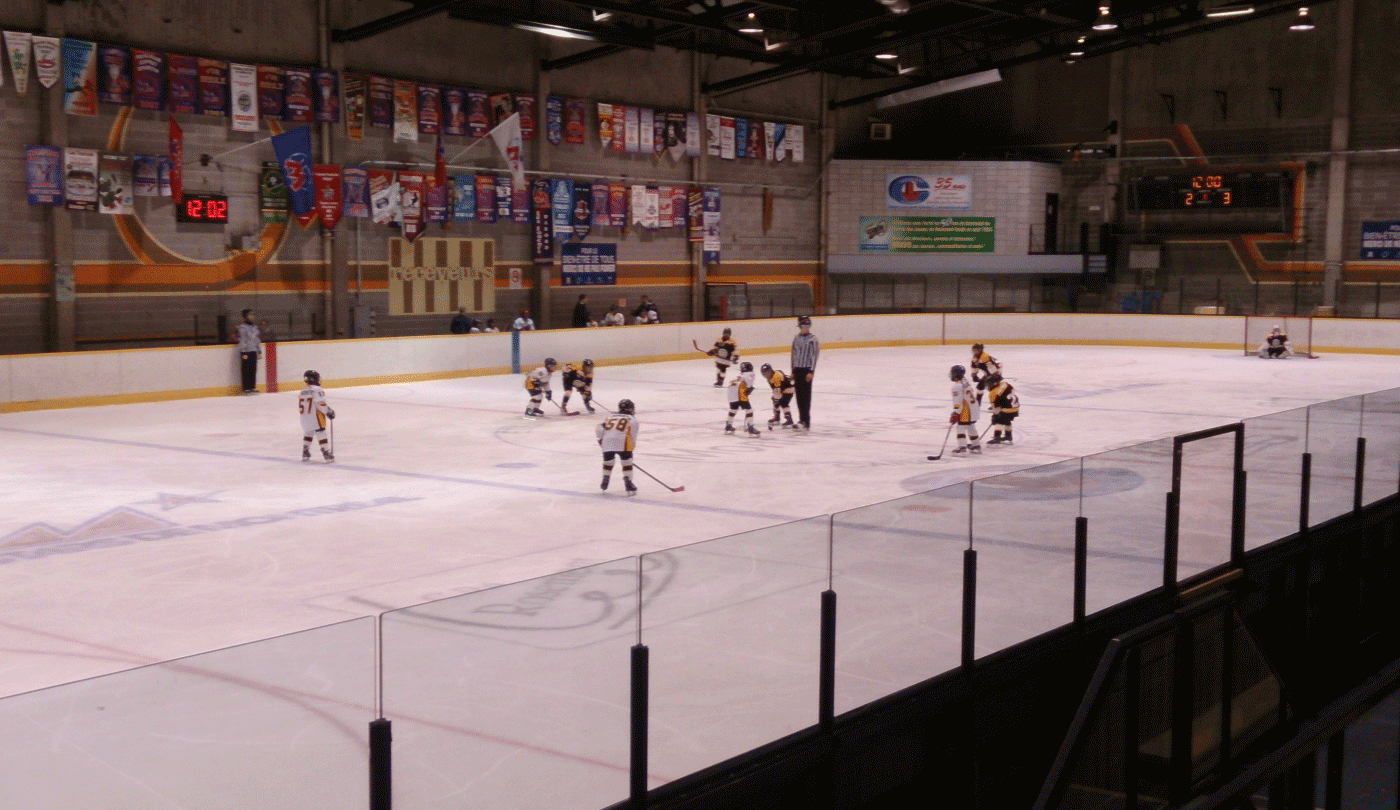

アイスホッケーは、人間よりも速く動く対象物(パック)を追いかけて、氷上という不安定な場所で敵とぶつかり合う競技です。パックのスピードが圧倒的に速いことに加え、ボードに当たってのリバウンドがあるなど、立体的なゲームが展開されます。素早く動きつつ、自分の身体とスティック、そしてパックの3種類のスピードをコントロールするのは、アイスホッケーならではの技術です。

氷上で行われるため、もっとも必要とされるのは安定したスケーティング技術です。急減速・急加速・急停止ができて小回りが利くこと、そして滑りの中で体幹を使ってのスティックワークを行うことが求められます。中でも難しい技術は停止し続けることですから、その点で、ゴールキーパーはもっとも難しいポジションとも言えます。見た目には止まっているように見えながら、常に最小単位の体幹のビートで停止状態を維持する必要があるからです。

競技の起源

アイスホッケーの起源は諸説あり、発祥地として名乗りを上げている国は世界各地におよんでいる。カナダ・モントリオールの学生が、ホッケーとラグビーを組み合わせた競技ルールを考案したのが1877年。その後、カナダ各地からアメリカにも広がり、北米を代表するウィンタースポーツに成長した。

スティックのコントロール

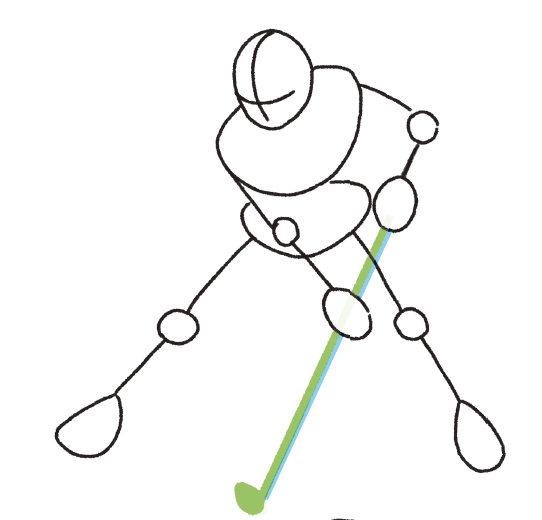

スケーティングとともに、自分に適したスティックの操り方を知ることも求められる。

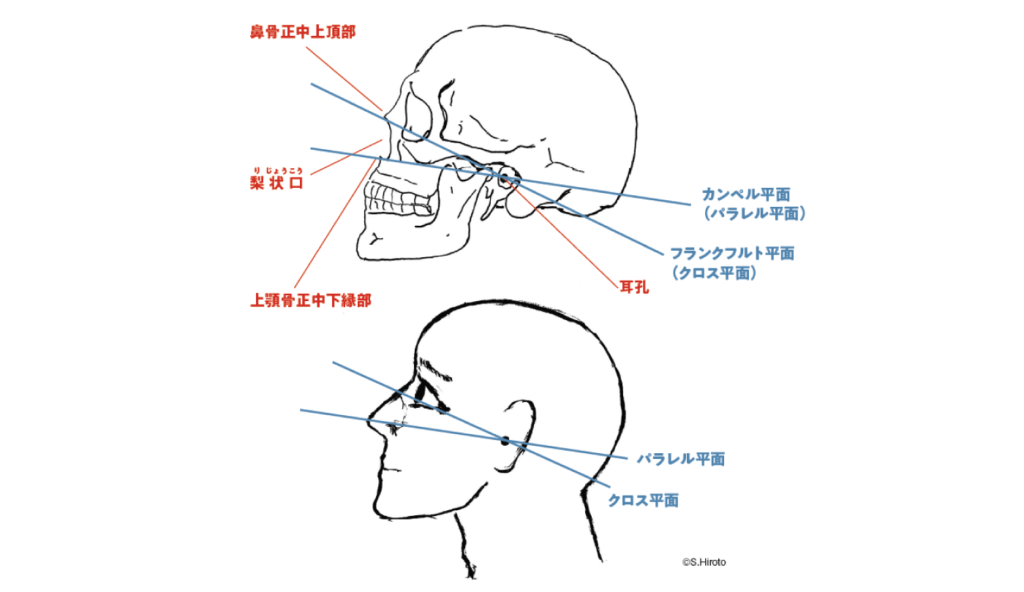

【クロス】スティックの下部を使うクロスタイプ

スティックの下部を意識するとコントロールしやすい。また、スティックの外側も意識を持つと良い。

【パラレル】スティックの上部を使うパラレルタイプ

スティックの上部を意識するとコントロールしやすい。また、スティックの内側を意識するタイプでもある。

【書誌情報】

『廣戸聡一 ブレインノート 脳と骨格で解く人体理論大全』

著者:廣戸聡一

「本来の自分の身体の動きと理屈を知り、身体だけでなく精神的な部分との兼ね合いの中で、“いかにして昨日の自分を超えるか”という壮大なテーマを、人体理論の大家であり、日本スポーツ・武道界の救世主と呼ぶに相応しい、廣戸聡一が、自身の経験と頭脳のすべてを注ぎ込んで著す最強最高の身体理論バイブル。四半世紀でのべ500,000人の臨床施術により、多くのトップアスリート、チーム、指導者、ドクターとの関わりの中で行き着いたトレーニング&コンディショニング理論の集大成、ここに完成。オリンピック競技を含む全52種目を個別にも論及、紐解いた、すべてのアスリート、指導者、スポーツファン必携の書!

この記事のCategory

オススメ記事

注目の身体理論、4スタンス理論。

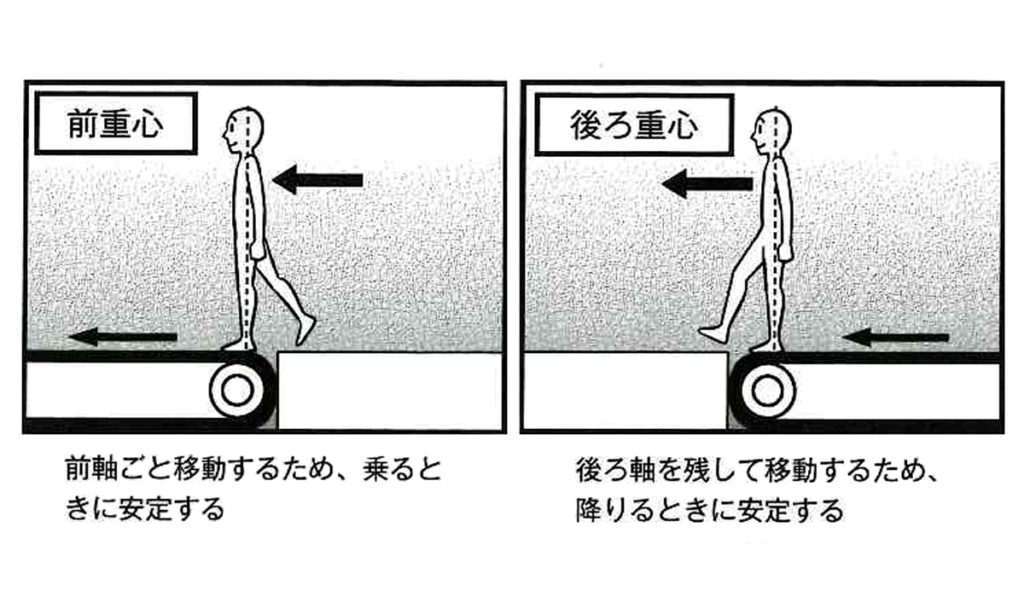

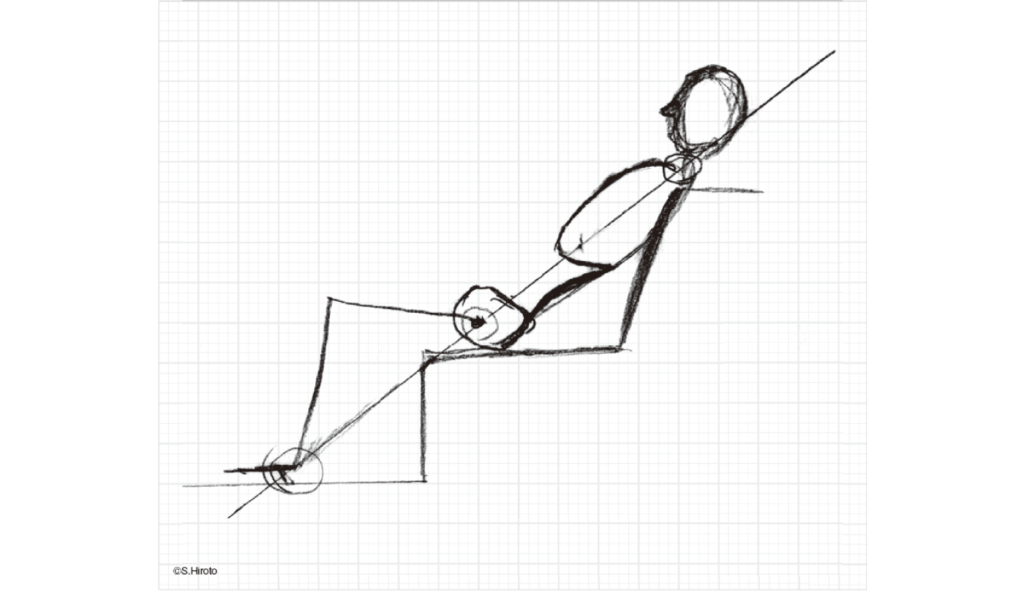

立つ、座る、歩く、走る、跳ぶ、泳ぐ、など全ての動作に必要不可欠なものとは!?【廣戸聡一ブレインノート】

乳幼児のタイプで違う子どもにとって心地良い抱き方とは!?【廣戸聡一ブレインノート】

体幹=背骨ではない!本当の意味での「体幹」とは!?【廣戸聡一ブレインノート】

走り方に見る自分の本来の能力を最大限に発揮できる「4スタンス理論」とは!?【廣戸聡一ブレインノート】

特にチームスポーツで「4スタンス理論」を理解してほしい理由とは!?【廣戸聡一ブレインノート】

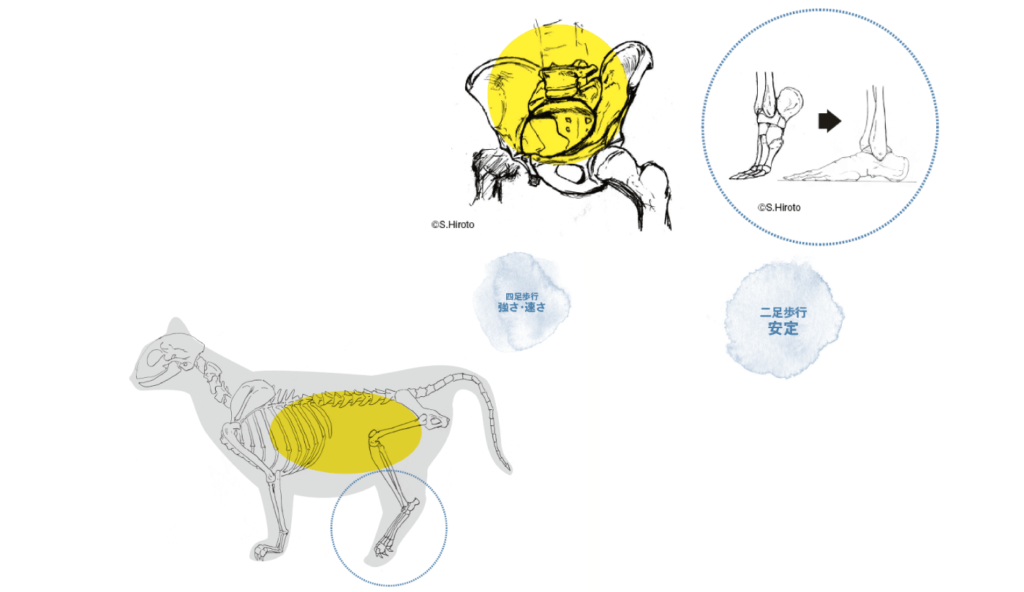

人間はなぜ二足歩行をするようになったか!?【廣戸聡一ブレインノート】

鋭い判断力や豊かな発想力が生まれる充実した脳にする為に重要なこととは!?【廣戸聡一ブレインノート】

求人情報

誰でも月給30万円スタートパチンコ店でホールスタッフ/未経験OK

株式会社喜久家

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給30万円~スポンサー:求人ボックス

ローン審査OKの連絡・確認/月収27万以上可 未経験歓迎 上場企業グループで安心・安定 福利厚生&サポート体制充実

株式会社ウィルオブ・ワーク

勤務地:東京都雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,600円~スポンサー:求人ボックス

「オープニングスタッフ」タイ古式セラピスト/シフト自由/待機保証あり/日給1万可

CHERISH SPA

勤務地:東京都雇用形態:業務委託給与:固定報酬5,200円~スポンサー:求人ボックス

眼科の検査員/経験者優遇・11時出勤・駅チカ勤務・専門スキルが活かせる

医療法人社団東京みどり会

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給22万4,358円~スポンサー:求人ボックス

乗用車・リース車の自動車整備士/メカニック

日日自動車整備株式会社 梅田工場

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給30万円~40万円スポンサー:求人ボックス

資産形成提案営業/未経験大歓迎/入社後1~2ヶ月で営業スタート

株式会社エフネット

勤務地:東京都雇用形態:給与:月給25万円~40万円スポンサー:求人ボックス