雲はチリから生まれる!? 図でわかる雲発生の仕組み【最新の国際基準で見わける 雲の図鑑】

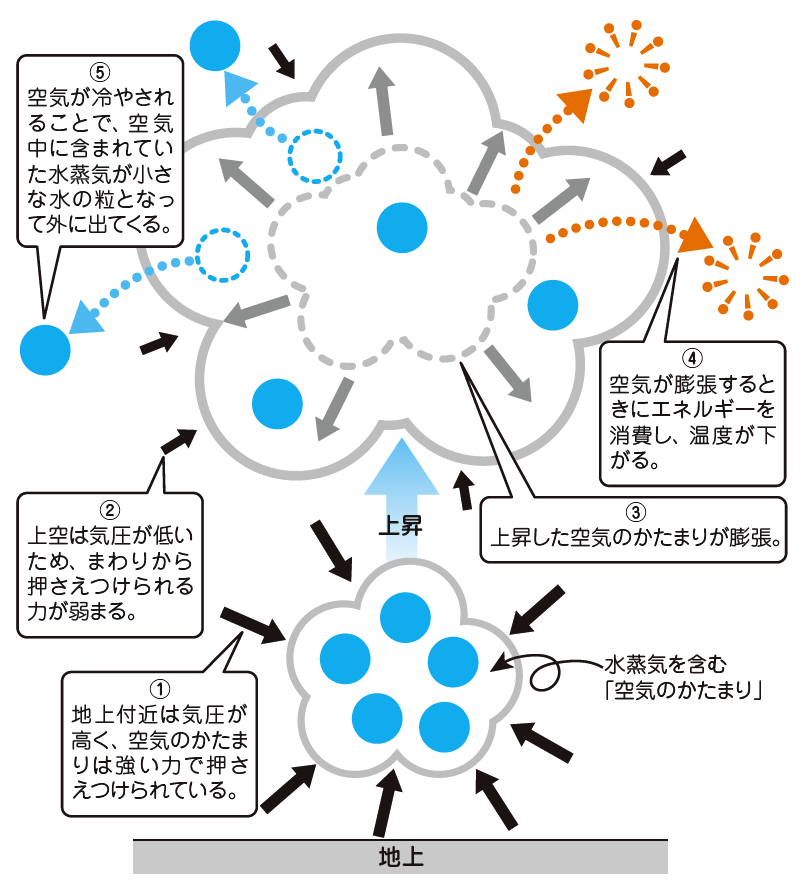

雲ができていくプロセス

空気は上昇すると膨らんで冷える

標高の高い場所は空気が薄く感じられます。これは空気を構成する分子(窒素や酸素など/以下、空気分子)の量が変わるためです。空気分子の密度は地表付近でとても濃く、高度が上がるにつれ、次第に薄くなります。地表付近は空気分子の密度がとても高く、空気はいわばきゅうきゅうに圧縮されたような状態で存在します。

しかし、上空に行くほど空気分子の密度は下がるため、空気からの圧(気圧)も弱くなっていきます。空気のかたまりはこの気圧差の影響を受け、上昇すればするほど膨らんでいきます。これを断熱膨張(だんねつぼうちょう)といいます。

空気は膨らむときに、自らがもっているエネルギーを消費します。その結果、空気のかたまりの温度は下がっていきます。

飽和水蒸気量は気温によって決まる

空気は最大でどれだけ水蒸気をもつことができるのか。これを数値で表したのが飽和水蒸気量です。飽和水蒸気量は、気温が高くなればなるほど大きくなり、反対に低くなればなるほど小さくなります。

気温が下がって、空気が今もっている水蒸気の量よりも飽和水蒸気量のほうが小さくなると、空気は水蒸気をもちきれなくなります。もちきれなくなった水蒸気は、小さな水滴となって外に出てきてしまいます。

上昇してきた空気のかたまりは、断熱膨張によってどんどん温度が下がるため、やがてどこかで水蒸気をもちきれない状態となります。

チリなどの微粒子が雲をつくる手助けに

空気と水だけの世界であれば、もちきれなくなった水蒸気はなかなか水滴として出てくることができません。水滴として出てくるためには、きっかけとなるものが必要です。

そのはたらきをするのが空気中に漂っているさまざまな微粒子(チリなど)です。

空気がもちきれなくなった分の水蒸気は、これらの微粒子に向かって集まり、やがて小さな水滴へと成長していきます。この足がかりとなる微粒子を凝結核といいます。

低温下では、微粒子を核にして水蒸気が凍りつき、氷の結晶となります。その結果できるのが氷晶です。そして氷晶ができるきっかけとなる微粒子を氷晶核といいます。水滴や氷晶が次々発生し、量が増えて密度が濃くなると、光を強く散乱するようになり、白っぽいかたまりとして目に見えます。これが雲です。

空気のかたまりが上昇すると

② 上空は気圧が低いため、まわりから押さえつけられる力が弱まる。

③ 上昇した空気のかたまりが膨張。

④ 空気が膨張するときにエネルギーを消費し、温度が下がる。

⑤ 空気が冷やされることで、空気中に含まれていた水蒸気が小さな水の粒となって外に出てくる。

【出典】『最新の国際基準で見わける 雲の図鑑』著:岩槻秀明

【書誌情報】

『最新の国際基準で見わける 雲の図鑑』

著:岩槻秀明

季節ごとに見られる雲やレアな雲、気象予報の役に立つ雲など、科学的な観点から見る雲に加え、雲海や霧など景色として楽しめる雲まで解説する雲図鑑です。

この記事のCategory

オススメ記事

“空に浮かぶミクロの結晶” 雲はなぜ落ちてこない?【最新の国際基準で見わける 雲の図鑑】

あたたかい雨と冷たい雨、何が違う? 異なるプロセスで降ってくる雨の仕組み【最新の国際基準で見わける 雲の図鑑】

雲はチリから生まれる!? 図でわかる雲発生の仕組み【最新の国際基準で見わける 雲の図鑑】

すべての雲は10種類に分類できる!? 国際基準に基づく雲の世界【最新の国際基準で見わける 雲の図鑑】

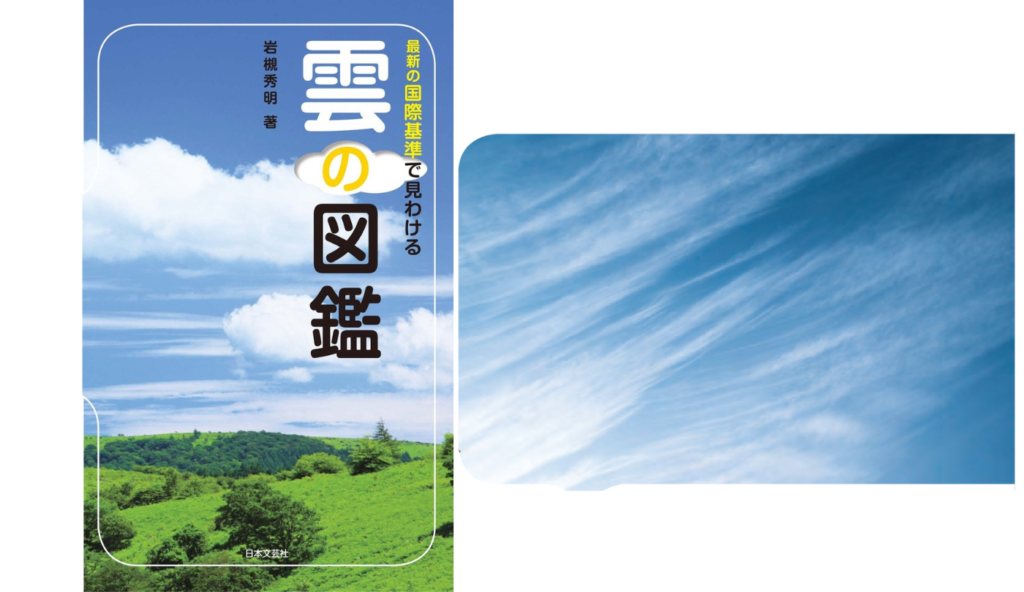

美しい形を見つけたらラッキー? 空を飾る「かぎ針型の雲」の正体【最新の国際基準で見わける 雲の図鑑】

空に現れる“乳房雲”とは? 神秘のこぶ雲に注目!【最新の国際基準で見わける 雲の図鑑】

空に広がる放射のアート「放射状雲」が見せる景色の正体とは?【最新の国際基準で見わける 雲の図鑑】

まっすぐにのびる繊細なすじ雲「毛状雲」とは?【最新の国際基準で見わける 雲の図鑑】

求人情報

福祉用具のレンタル・販売、リフト・住宅改修の営業/男女

株式会社クリエイティブオフィス

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給24万8,000円~35万8,000円スポンサー:求人ボックス

常勤 介護ヘルパー

訪問介護ステーションファインベル 小平

勤務地:東京都雇用形態:契約社員給与:時給2,160円~スポンサー:求人ボックス

豊洲市場内で軽作業/未経験OK/夜勤で高収入!時給2000円以上

大辰魚類株式会社

勤務地:東京都雇用形態:アルバイト・パート給与:時給2,000円~スポンサー:求人ボックス

コールセンター/時給1800円/知識不要の簡単案内/南青山勤務

株式会社AppDate Holdings

勤務地:東京都雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,800円~2,000円スポンサー:求人ボックス

仕分け・シール貼り/品出し/倉庫管理 髪色自由 社食·給与前払いあり もくもく作業 Amazon仕分け

アマゾンジャパン合同会社 名古屋みなとFC L1

勤務地:愛知県雇用形態:契約社員給与:時給1,350円~1,688円スポンサー:求人ボックス

認可外保育園の保育士

もみじのいえ保育園

勤務地:福岡県 福岡市雇用形態:正社員給与:月給17万1,200円~スポンサー:求人ボックス