霧と“もや”、名前は違うけど同じもの?【最新の国際基準で見わける 雲の図鑑】

とても小さな水滴が空中を多数漂っている状態が霧

視程が1km未満なら霧、1km以上なら、もや

霧ともやは、地表付近に微細な水滴(0.001~0.1mm)が多数浮遊し、見通しが悪くなる現象です。 両者の違いは、どのくらい遠くまで見通せるか(視程)です。

視程1km未満であれば霧、1km以上であればもやです。濃い霧によって交通機関などに影響を及ぼすおそれがあるときは、気象庁から濃霧注意報が発表されます。

霧粒は空気中のわずかな流れに乗って、いつまでも漂い続けます。 霧に包まれると、多少しっとり感じるものの、完全に濡れてしまうということはありません。

霧はその発生メカニズムにより、大きく放射霧、移流霧、蒸気霧、前線霧、上昇霧の5つに分けられます。

放射霧は、放射冷却によって冷え込んだ朝、空気中の水蒸気が霧粒となって漂ったもので、雨上がりによく見られます。日が昇ると急速に消散します。

水面の上に暖かい空気が流れ込むと移流霧が、冷たい空気が流れ込むと蒸気霧が発生します。 冬の朝、川面や海面から立ち昇る湯気のような霧は蒸気霧の一種です。

前線霧は温暖前線によって雨が降っているときに、上昇霧は湿った空気が山肌を昇ったときに発生する霧です。

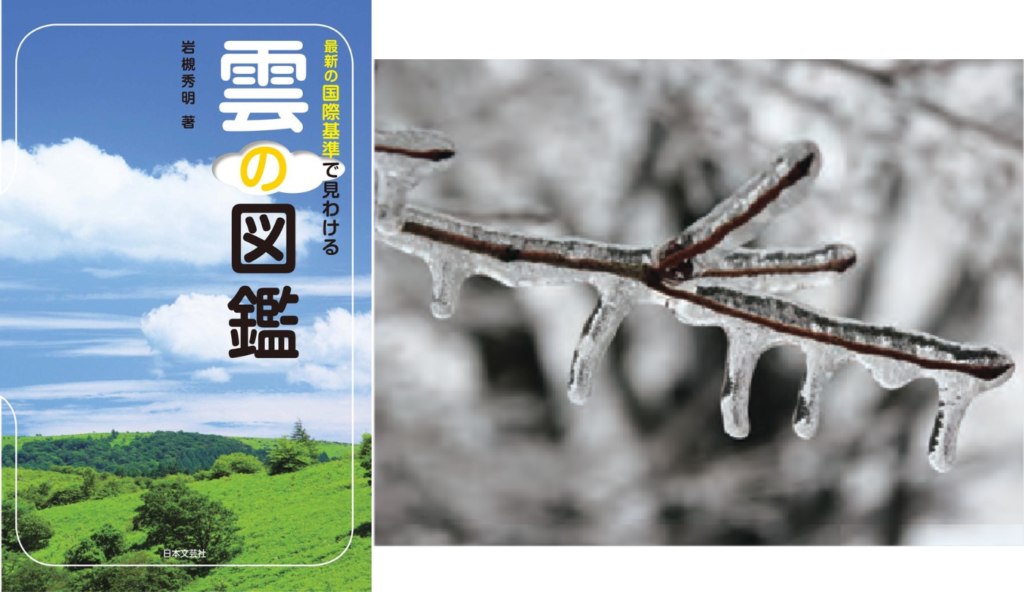

●冬のけあらし

厳しく冷え込んだ冬の朝、海から湯気のような霧が立ち上った。海面が強い冷気にふれて発生した蒸気霧の一種で、「けあらし」と呼ばれる。

●霧の薄明光線

霧に包まれた山道で、木々の間から幾筋もの光線が差し込んで見事な薄明光線となった。霧は、薄明光線の光のすじを鮮明にする。

●低い霧

霧に包まれる範囲が、地面からせいぜい数メートル 程度と、比 較的背の低いもの。目線の高さの見通しは悪く、1km先は見えない。

●地霧

霧が地面付近にのみ出現した状態で、地際だけが白っぽくかすんで見える。目線の高さの見通しにはほとんど影響がない。

【出典】『最新の国際基準で見わける 雲の図鑑』著:岩槻秀明

【書誌情報】

『最新の国際基準で見わける 雲の図鑑』

著:岩槻秀明

季節ごとに見られる雲やレアな雲、気象予報の役に立つ雲など、科学的な観点から見る雲に加え、雲海や霧など景色として楽しめる雲まで解説する雲図鑑です。

この記事のCategory

オススメ記事

天気が悪いときによく見る“高速で移動する乱層雲”とは?【最新の国際基準で見わける 雲の図鑑】

夕日を見れば雨が降るかどうかわかるかも?「夕日の高入り」現象とは【最新の国際基準で見わける 雲の図鑑】

凍った雨が降る⁉ 南岸低気圧がもたらす“凍雨”と“雨氷”の不思議【最新の国際基準で見わける 雲の図鑑】

写真に残すのは至難の業! 降水雲を見分けるポイントとは!?【最新の国際基準で見わける 雲の図鑑】

レアな雲「塔状雲」を見分けるコツと特徴とは?【最新の国際基準で見わける 雲の図鑑】

なぜ関東は雪予報が外れる? 予報士泣かせの天気と乱層雲【最新の国際基準で見わける 雲の図鑑】

まっすぐにのびる繊細なすじ雲「毛状雲」とは?【最新の国際基準で見わける 雲の図鑑】