鼻をつまむと味がわからなくなるのは、なぜ?【眠れなくなるほど面白い 図解 解剖学の話】

食べ物のおいしさは五感で感じる

食べ物を味わうためにいちばん大事な要素は、舌が感じる味ですが、実はそれだけではありません。味覚はほかの感覚よりも外界の刺激に敏感で、「おいしい」と感じるためには視覚、聴覚、嗅覚、触覚の影響も大いに受けているのです。なかでもニオイがなくなると、甘い・辛いはわかるものの、「おいしい」と感じることが難しくなります。

たとえば、ここにかき氷のイチゴ味とメロン味があるとします。鼻をつまんで2つを食べると、両者とも甘いとしか感じられず、どちらのかき氷を食べているのかは、わからないでしょう。なぜならシロップの香料による嗅覚や、視覚から入る色の情報が欠けてしまうためです。

味にとって、味覚と同じくらい大事なのが嗅覚

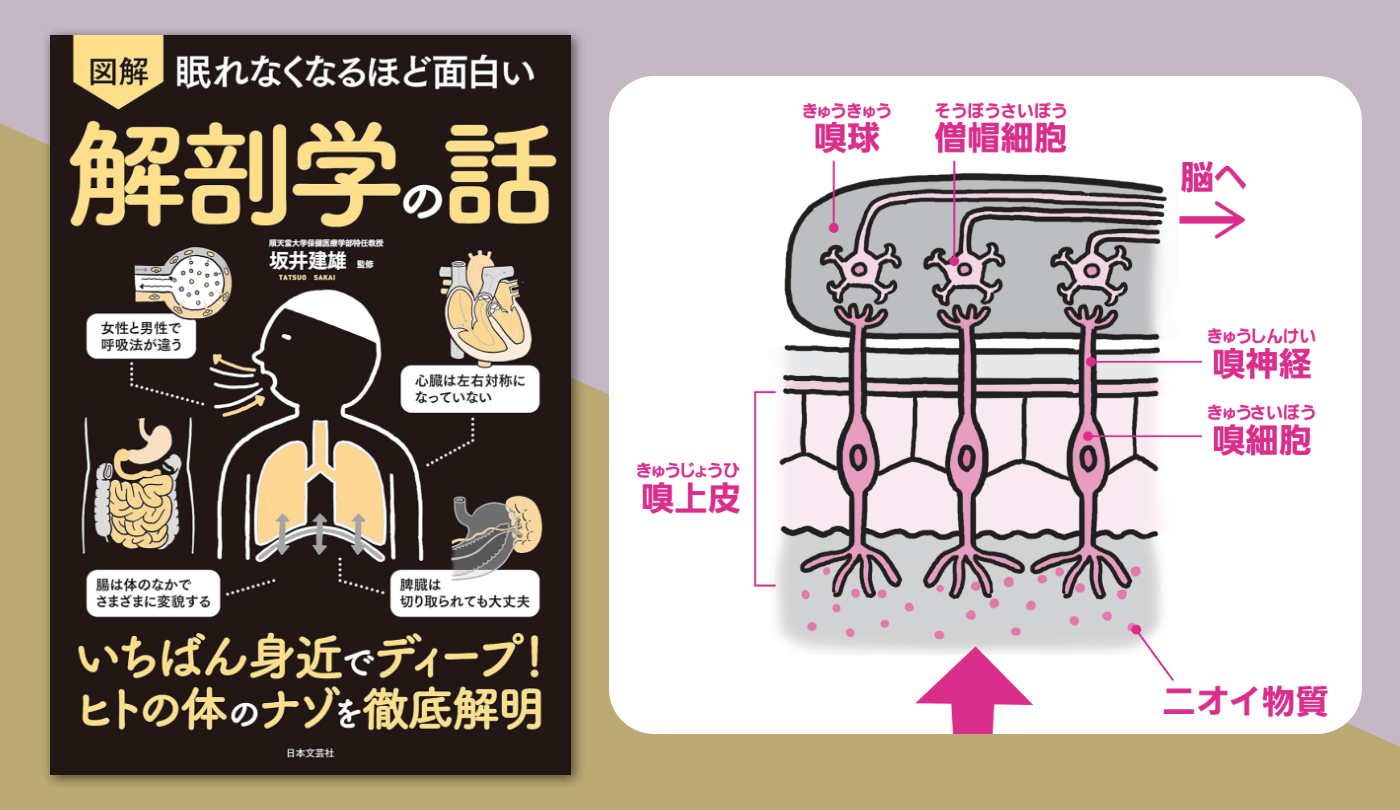

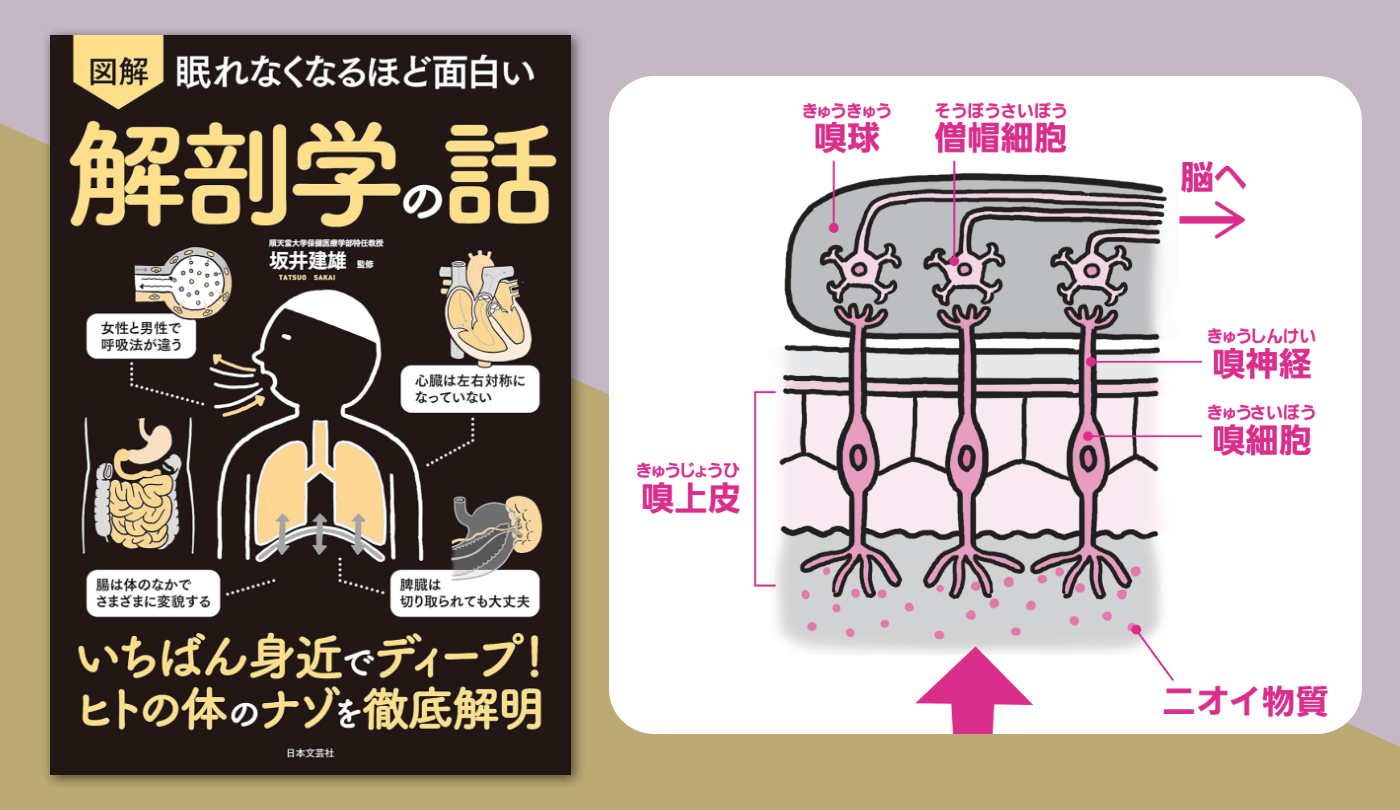

鼻腔(びくう)の天井部分にあたる嗅上皮(きゅうじょうひ)には、「嗅細胞」があります。ニオイ物質がこの嗅細胞にふれると、「嗅神経」が起動し、かいだニオイの情報が脳から突き出したニオイを感じる部分「嗅球」とつながります。嗅覚は、その嗅球からのニオイ情報が脳に伝わって感じられています。

風邪を引いて、鼻がつまっているときなどに食べ物の味を感じなくなるのは、この嗅覚がない状態で、味しか感知していないためです。

ヒトは食べ物を口にするとき、鼻でニオイをかぎ、舌で味を感知します。私たちはその両方の刺激を総合的に「味」として感じ取っているため、鼻が詰まっていたり、鼻をつまんでニオイの感覚がなくなると、味にも影響を受けてしまうのです。

嗅覚が生み出されるメカニズム

空気と一緒に鼻腔に入ったニオイ物質が嗅上皮に届くと、嗅細胞が電気信号をつくり、嗅球に送る。嗅球のなかにある僧帽細胞がその信号を脳に届け、嗅覚が生まれる。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 解剖学の話』監修:坂井建雄

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 解剖学の話』

監修:坂井建雄

なぜ肩がこるの?

人体にはいくつ関節がある?

やせるためには、どう食べればいい?

そもそも体の目的ってなに?

体の悩みや謎は人体のしくみがわかれば解ける! 解剖学は、人体を切り開き、ヒトの体のしくみと働きを追求する学問です。解剖学と解剖学から発展した生理学をベースに、いちばん身近でディープな人体の謎を、ゆるくて楽しい人体の図解と一緒にわかりやすく解説します。

素朴な疑問形式で、専門的知識ゼロでもOK。骨や筋肉、関節、呼吸器、循環器、消化器、呼吸器、感覚器、生殖器など、知っておきたい部位の紹介のほか、体の不調の原因もわかり、健康やスポーツなど、日常生活にも役に立ちます。解剖学の楽しさ満載の図解本。

監修は、解剖学の第一人者、坂井建雄先生。

この記事のCategory

オススメ記事

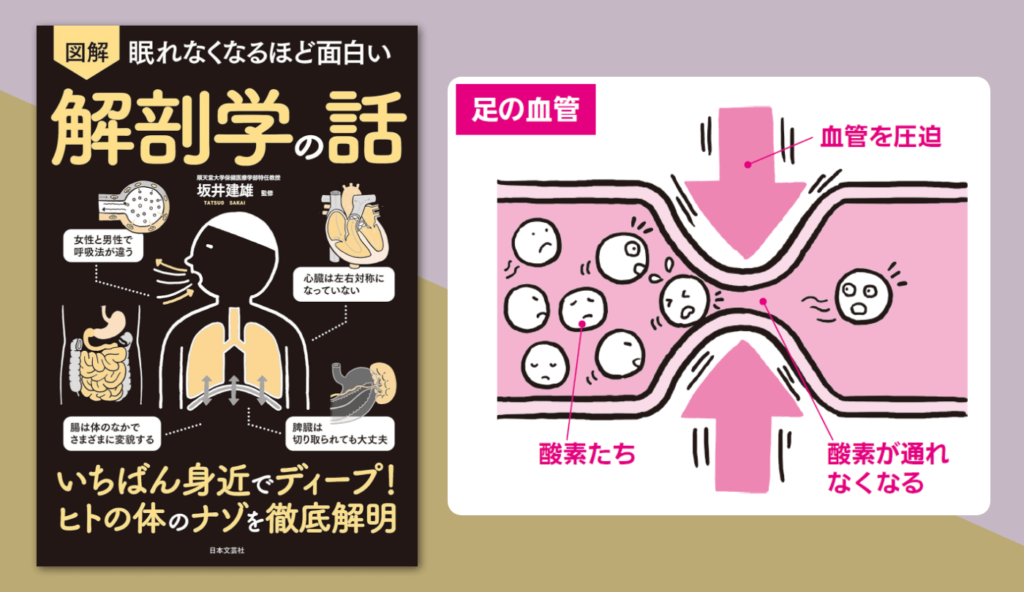

正座をすると足がしびれるのは、なぜ?【眠れなくなるほど面白い 図解 解剖学の話】

原因わからぬ「令和の米騒動」 スーパーから米が消えた様々な要因とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

名前に反して超働き者!ナマケグマの意外すぎる生態【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

座りっぱなしのあなたへ!椅子から立たずにできる『心のリセット術』【今度こそ「不安ぐせ」をゆるめる ポリヴェーガル理論】

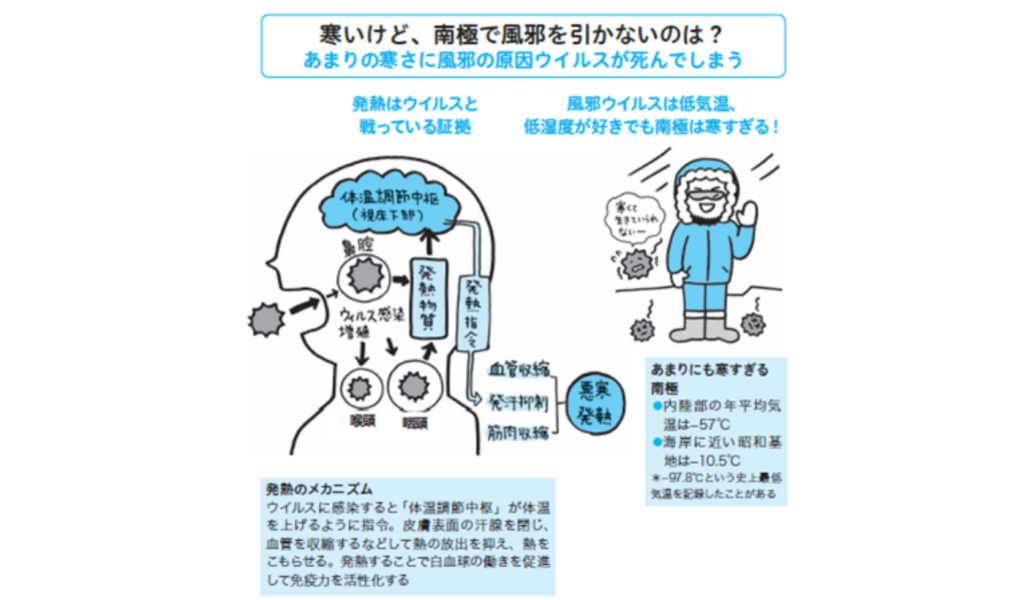

かなり極寒の地であるのに南極で風邪を引かない驚きの理由とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 人体の不思議】

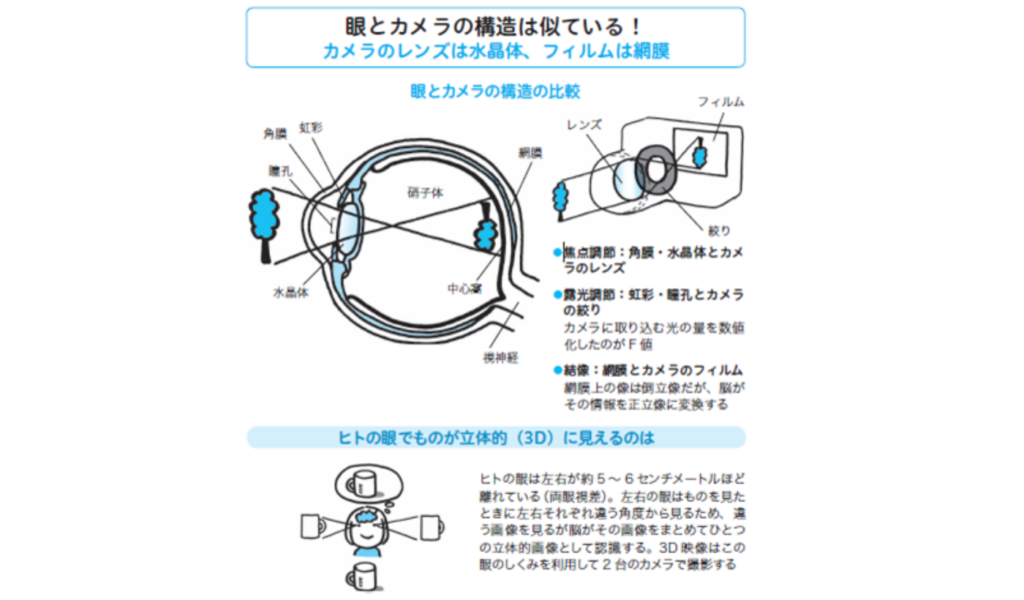

ヒトはどうやってものを見ているのか!人間の眼は超高性能カメラ以上の性能を持っている!?【眠れなくなるほど面白い 図解 人体の不思議】

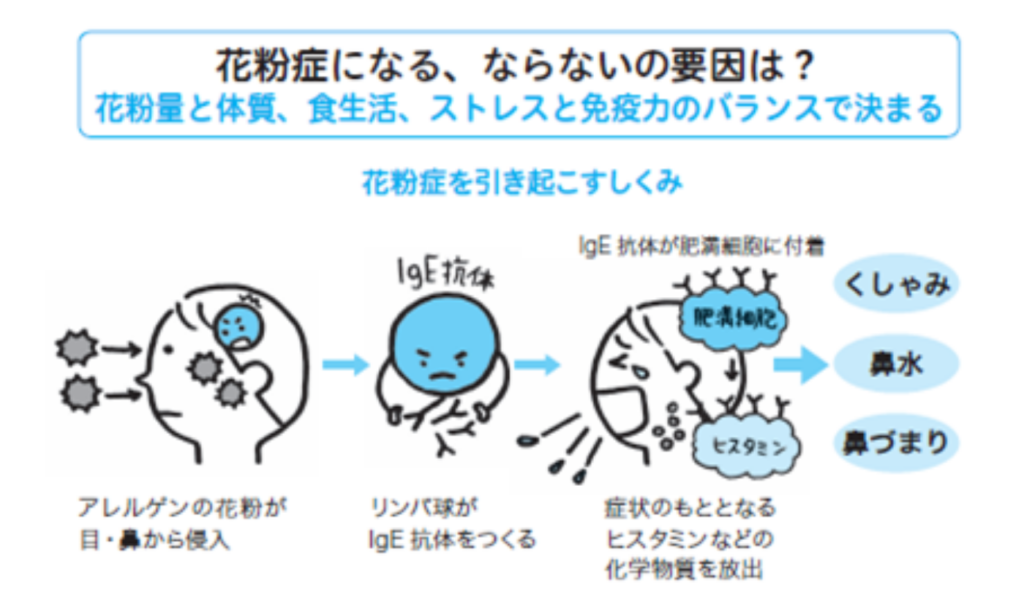

ある年突然なぜ起こる!?花粉症になる人とならない人の違いとは?【眠れなくなるほど面白い 図解 人体の不思議】

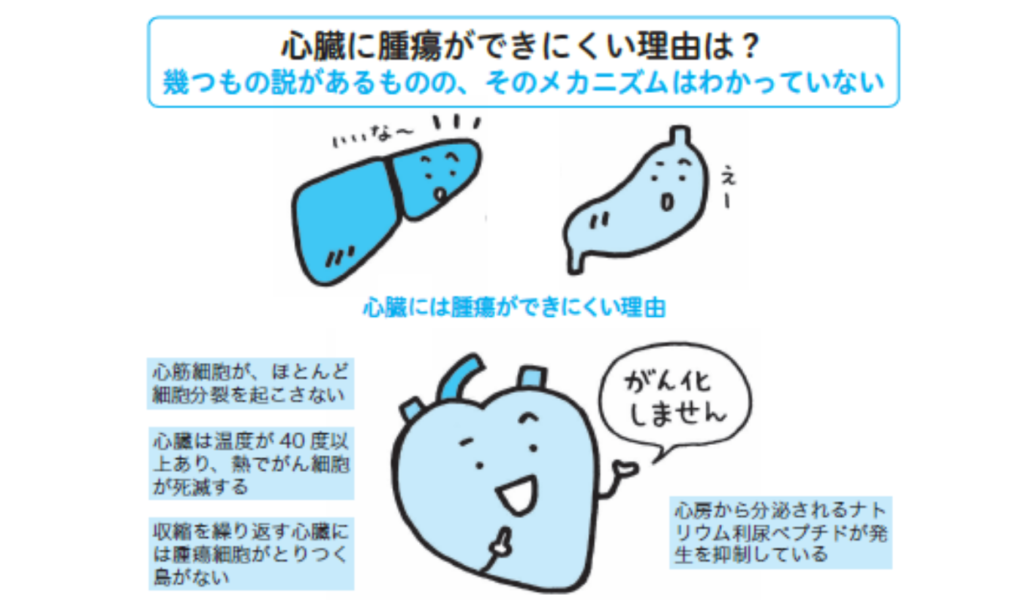

心臓がめったに「がん」にならないのはどうして?【眠れなくなるほど面白い 図解 人体の不思議】

求人情報

シニアクリニカルトライアルマネージャーまたはクリニカルトライアルマネージャー

サンバイオ株式会社

勤務地:東京都雇用形態:給与:年収800万円~1,400万円スポンサー:求人ボックス

月収30万円~大型商業施設などの警備、見回り/未経験歓迎

東急セキュリティ株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給25万8,231円~30万円スポンサー:求人ボックス

空調自動制御システムの施工管理

新日本計装株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給24万円~38万6,000円スポンサー:求人ボックス

東芝の家電修理エンジニア/頑張った分稼げるインセンティブあり

テクノプロサポート株式会社

勤務地:大阪府雇用形態:契約社員給与:月給23万円~60万円スポンサー:求人ボックス

あなたの働き方を尊重します!/日勤 受付事務/ブランクOK!/急募/交通費支給/昇給あり

株式会社クラフトワークス 愛知

勤務地:愛知県雇用形態:派遣社員給与:時給1,500円~1,750円スポンサー:求人ボックス

建設業界の営業スタッフ

岡本海洋建設株式会社

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給28万円~45万円スポンサー:求人ボックス