お寺好きは知っておきたいお寺の配置がよくわかる「須弥山図」とは?【建築の話】

境内は仏に至る道(須弥山図)を模している

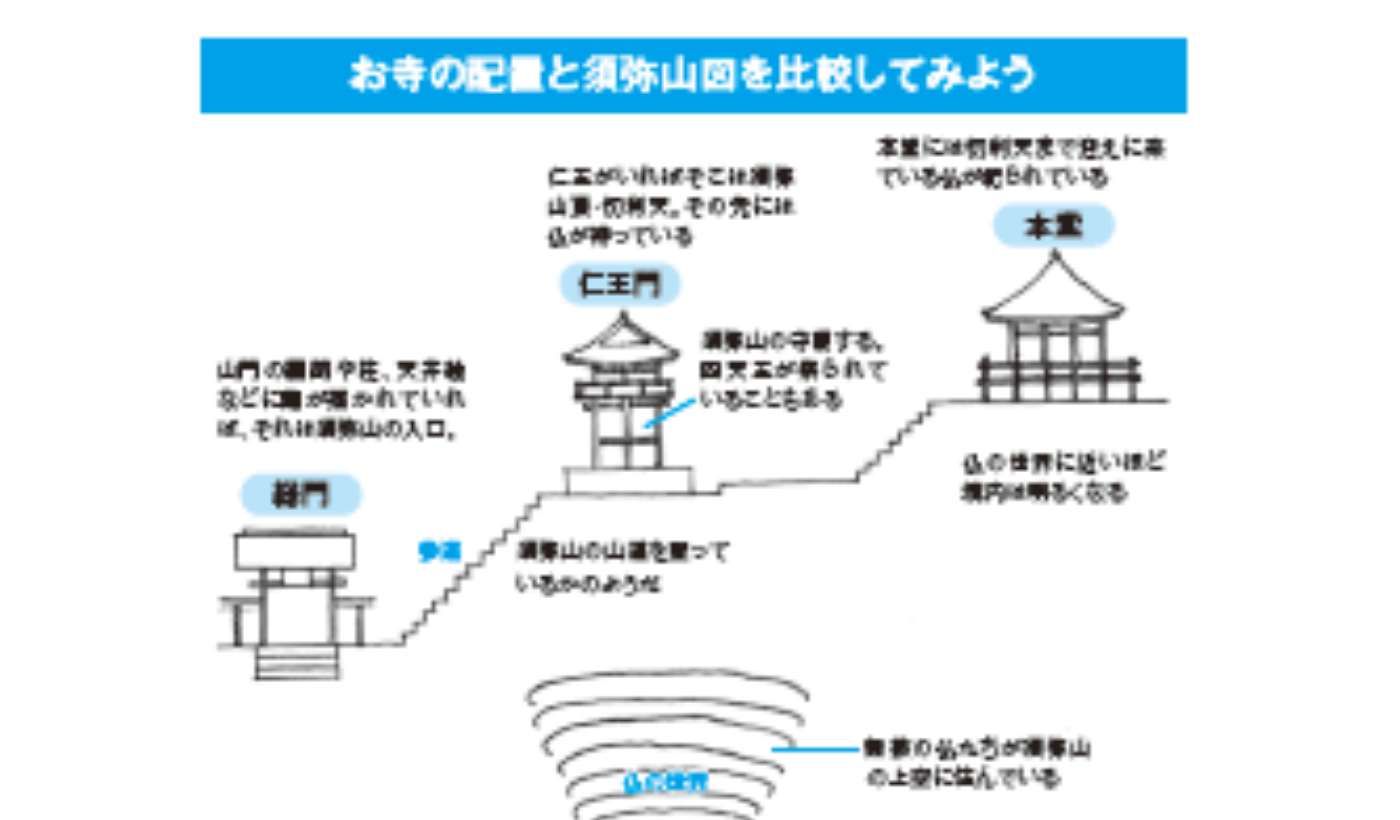

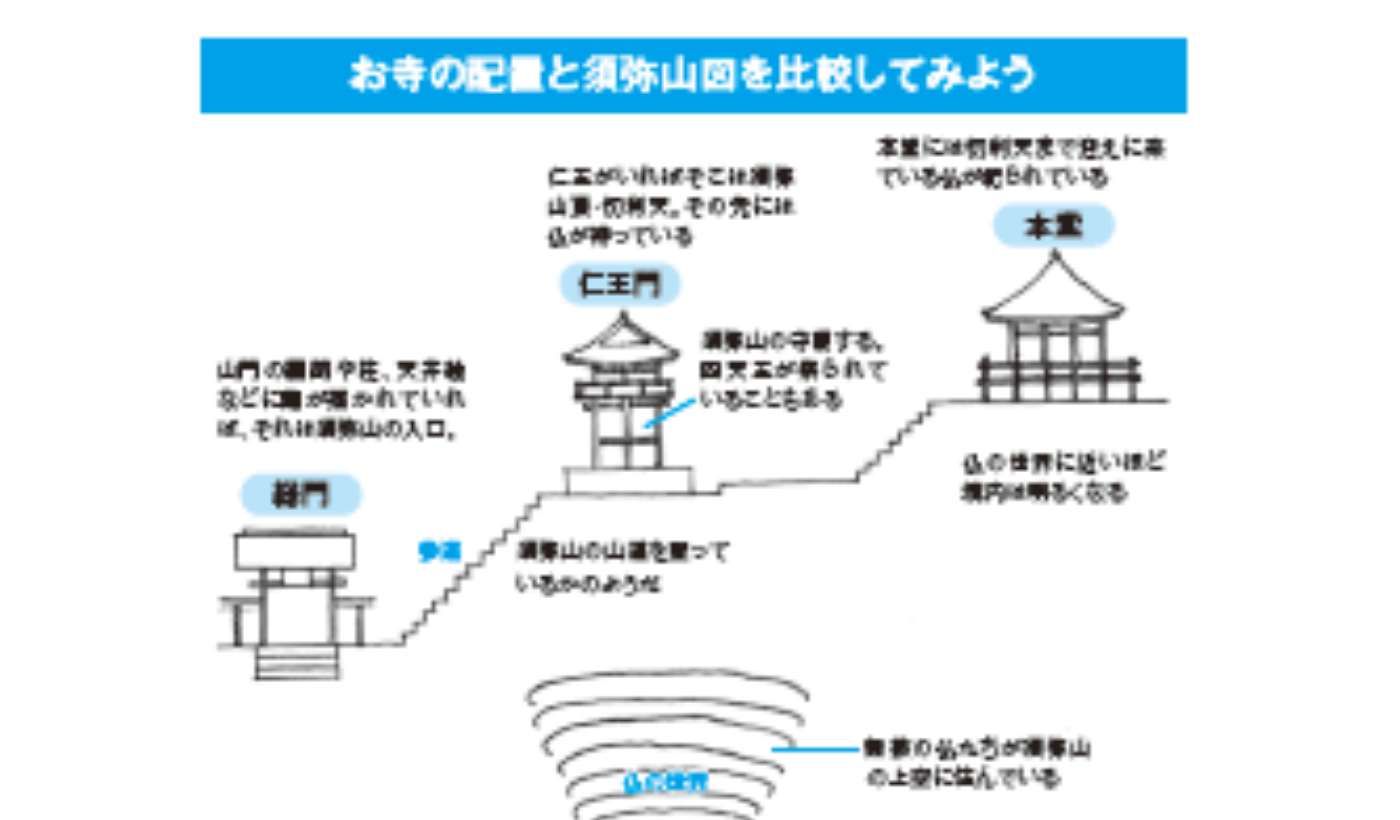

お寺の境内では、まず最初の門(総門、大門)をくぐって参道を抜け、仁王門に着きます。その先にある広場前の本殿階段を昇って御本尊に会うという流れが一般的です。実は、この順序には理由があります。その手がかりは仏教の世界観を描いた須弥山図です。

この図では、現世のはるか遠くの海上に須弥山という世界の中心にそびえる山があり、2匹の龍がふもとで邪鬼の侵入を防いでいます。山道を登って山頂に着くと待っているのは帝釈天です。

ここで前世の検査を受け、「とうりてん」という広場に通されます。すると、天界から仏たちが迎えに来てくれるという流れになっているのです。

もうおわかりでしょう。お寺の総門や大門に2匹の龍が描かれていれば、そこは須弥山の入口です。参道はさんどうと読みますから、山道と読みかえることができます。山伏修行で有名な羽黒山で、修験後の帰路を産道(修行でうまれかわったという意)と呼ぶのと同じです。

仁王門の両側では、阿形と吽形の仁王像が睨みを利かせています。二身一体の仁王は帝釈天の変身した姿です。この門の先にある広場が忉利天。そこから本殿の階段を上れば、天界から来た御本尊に会えます。つまり境内は、須弥山図をなぞっていると考えられるのです。

古代、寺の多くは山にあったので、参拝者は須弥山を上る臨場感を強く感じたことでしょう。しかし平地にある現在のお寺、たとえば浅草寺などでも十分、須弥山の世界を体験できます

寺号の上に山号がつくのも納得できるでしょう。これは、わたしたちスタジオワークがフィールドワークで得た考え方です。

出典:『眠れなくなるほど面白い 図解 建築の話』著/スタジオワーク

【書誌情報】

『図解 建築の話』

著者:スタジオワーク

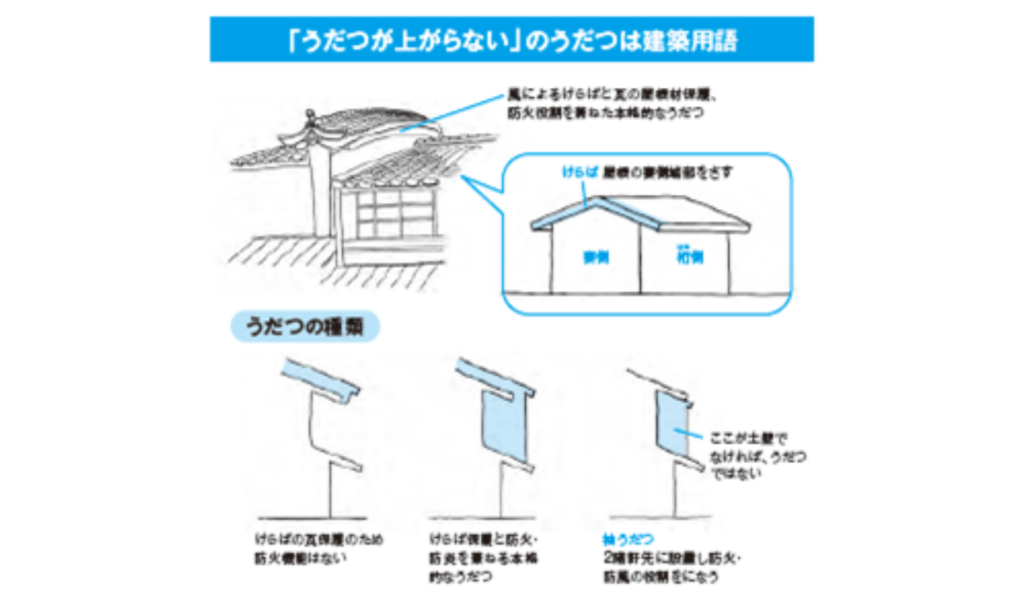

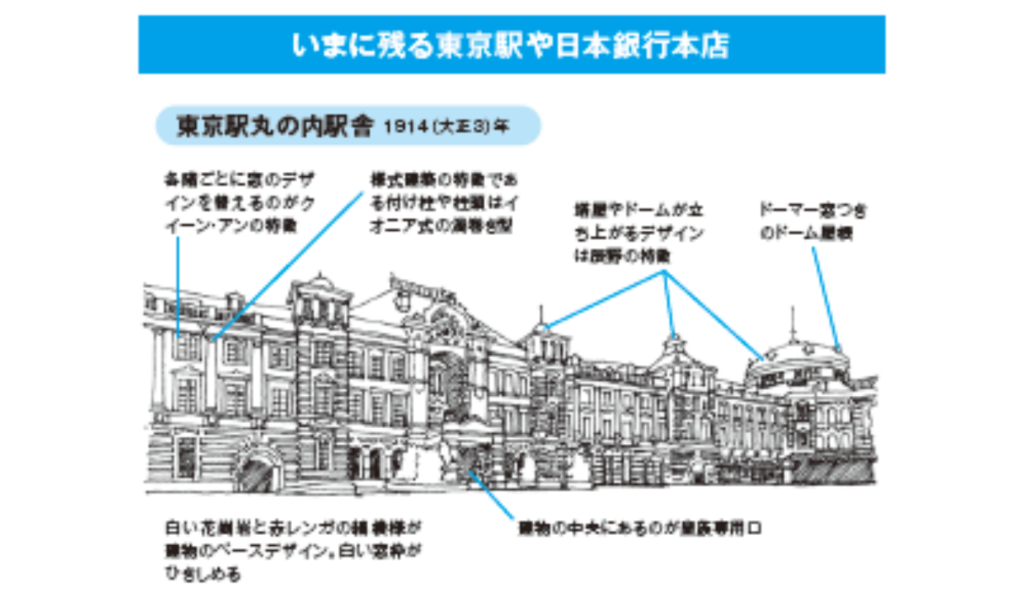

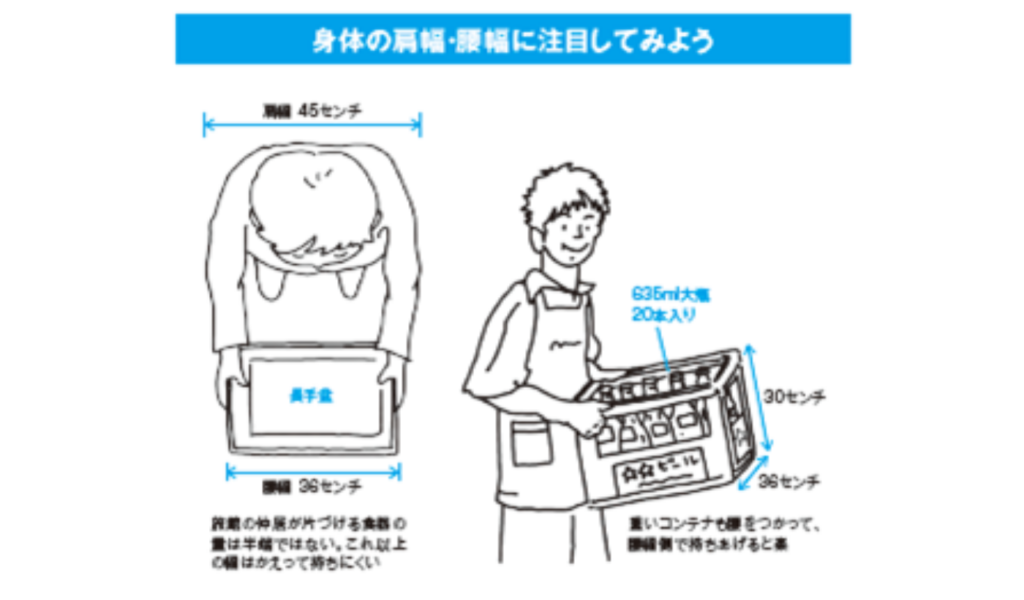

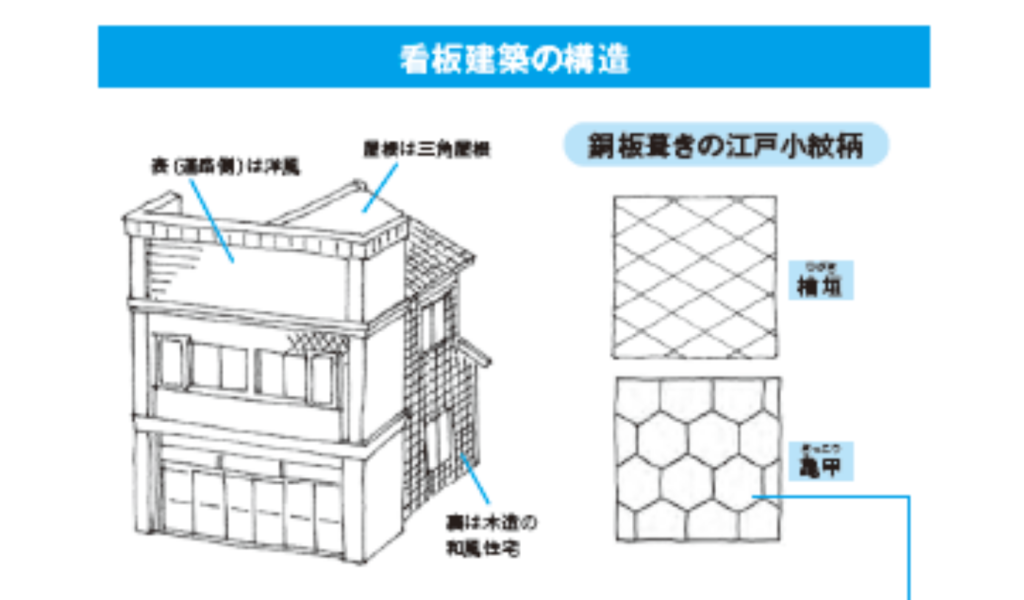

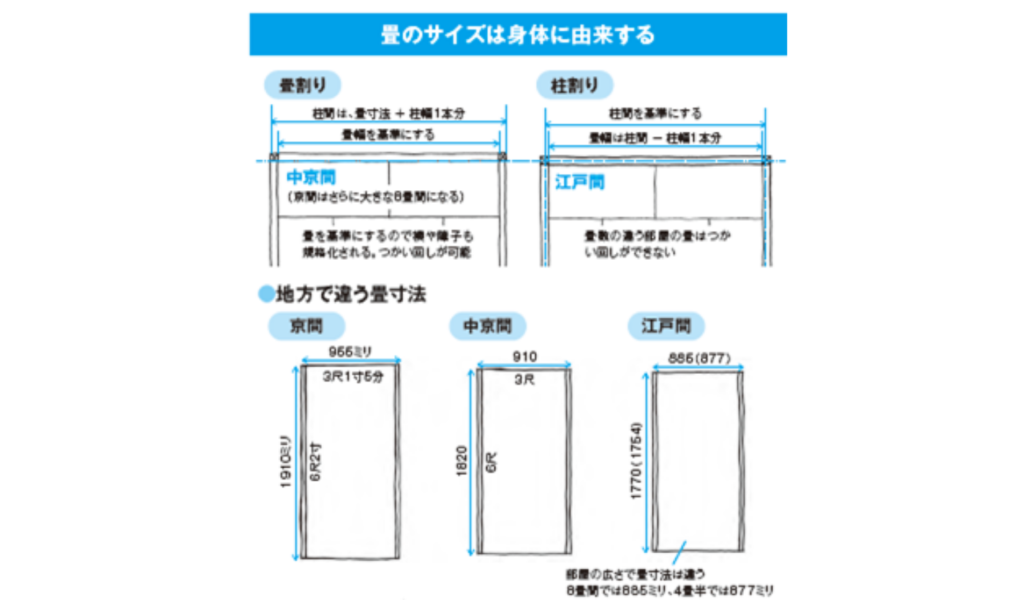

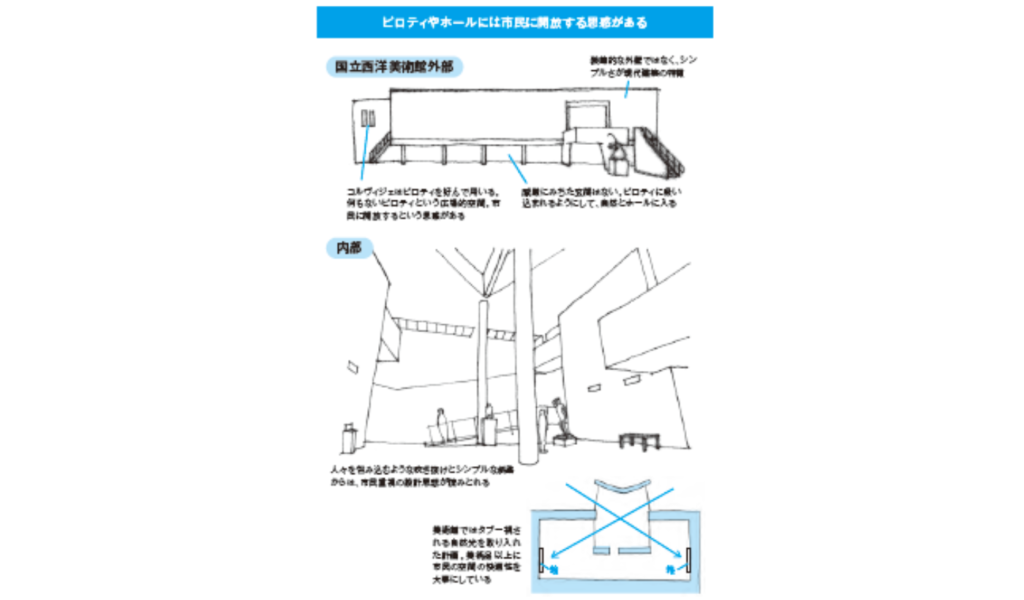

身近な建物が楽しくなる。ナゾとギモンを一挙解決!屋根の形は、どうやって決まるの? 正面だけが西洋風の看板建築って、どんな構造? うだつが上がらないの、うだつって何? 日本の建築をテーマに、さまざまな建築のナゾを楽しく解き明かします。古民家から、お寺、神社、城、庭、代表的な近・現代建築まで、建築家ならではの視点で、建築物の見方、楽しみ方を図解します。理系の知識がなくても大丈夫。私たちの生活や伝統美など、暮らしの文化に根ざした日本建築のスゴさと面白さがわかります。建築士しか書けない精緻なイラストを満載。60項目で楽しむ建築エンターテインメント本です。

この記事のCategory

オススメ記事

求人情報

肩甲骨はがしサロンのオープニングスタッフ

肩甲骨専門店 せなかの羽

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給25万円~50万円スポンサー:求人ボックス

ショートステイの介護職員

社会福祉法人松壽会

勤務地:愛知県雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,200円~1,280円スポンサー:求人ボックス

看護職/夜勤なし・オンコールなし

社会福祉法人白十字会 白十字ホーム

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給26万590円~38万930円スポンサー:求人ボックス

冠婚葬祭プランアドバイザー

株式会社117

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給20万円~スポンサー:求人ボックス

日勤のみ/訪問看護師

訪問看護ステーション リカバリー 東久留米事務所

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給34万5,600円~37万4,000円スポンサー:求人ボックス

ネットスーパーの配送ドライバー

サミットネットスーパー

勤務地:東京都雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,500円スポンサー:求人ボックス