「借景」という言葉の意味とは?日本独自の庭園鑑賞の楽しみ方【建築の話】

主役は庭ではない、外の景色が主人公

借景とは字のとおり、外部の景観を借りて庭をつくる造園法です。本来、外の景色は庭を演出する引き立て役のはずですが、そちらが主役になって、庭の方が脇役になってしまうことがあります。

たとえば富士山を借景に取り入れたら、その庭の主人公は富士山に移ってしまうでしょう。実は、この逆転を楽しむのが借景の庭を見る基本なのです。

京都の借景には比叡山がよく登場します。関東における富士山と同じように、なだらかに広がる裾野の形が好まれたからでしょう。代表的なのが正伝寺と円通寺の庭です。おもしろいのは、どちらも同じ比叡山を借景にしているのに、その見せ方が正反対なところです。

正伝寺は引き離して山を遠くに見せている借景です。枯山水の白い砂地に、サツキの刈り込み越しに比叡山が見えます。灰色の石よりも、ふっくらとしたサツキの方が大きく見え、その分、比叡山は小さく、遠くにあるように見えるのです。

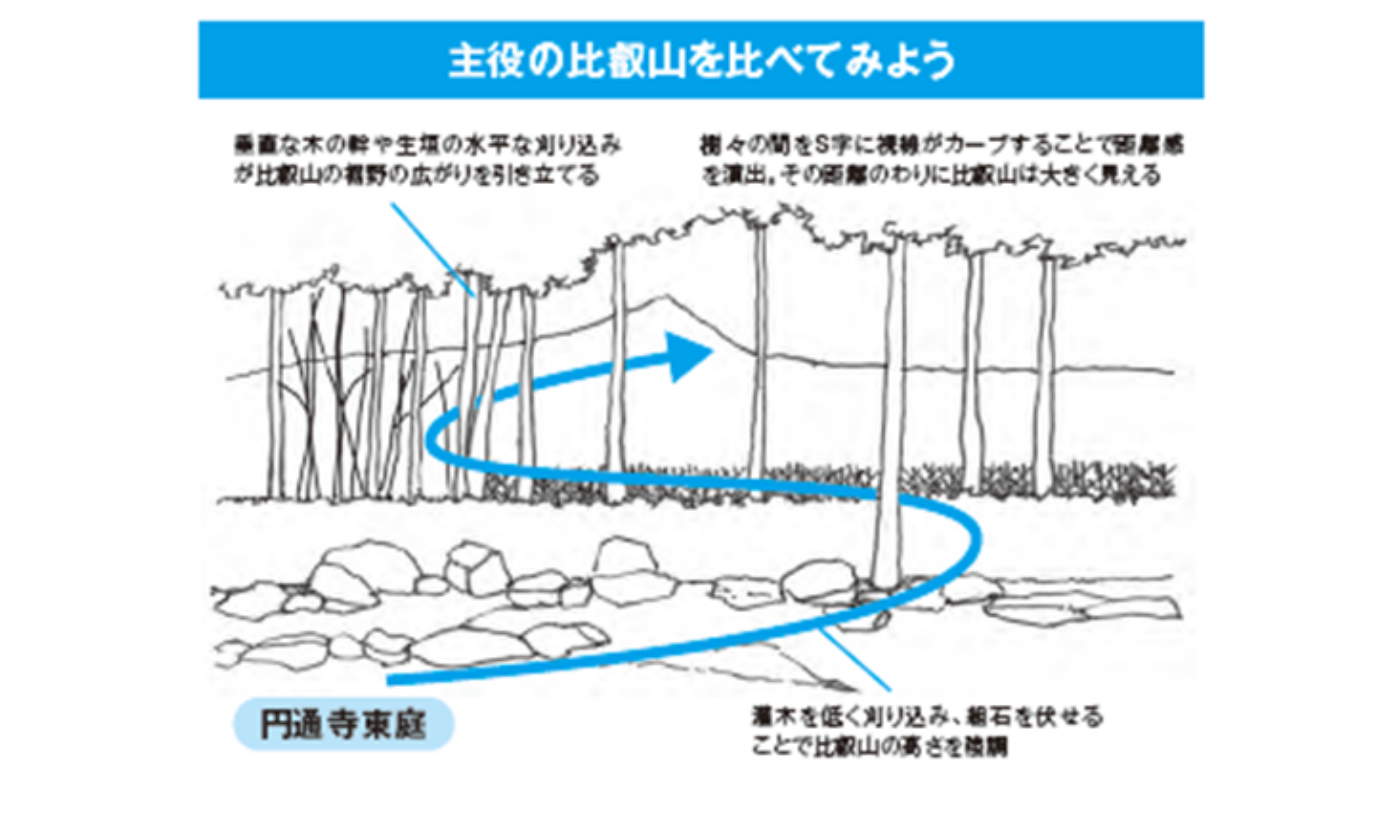

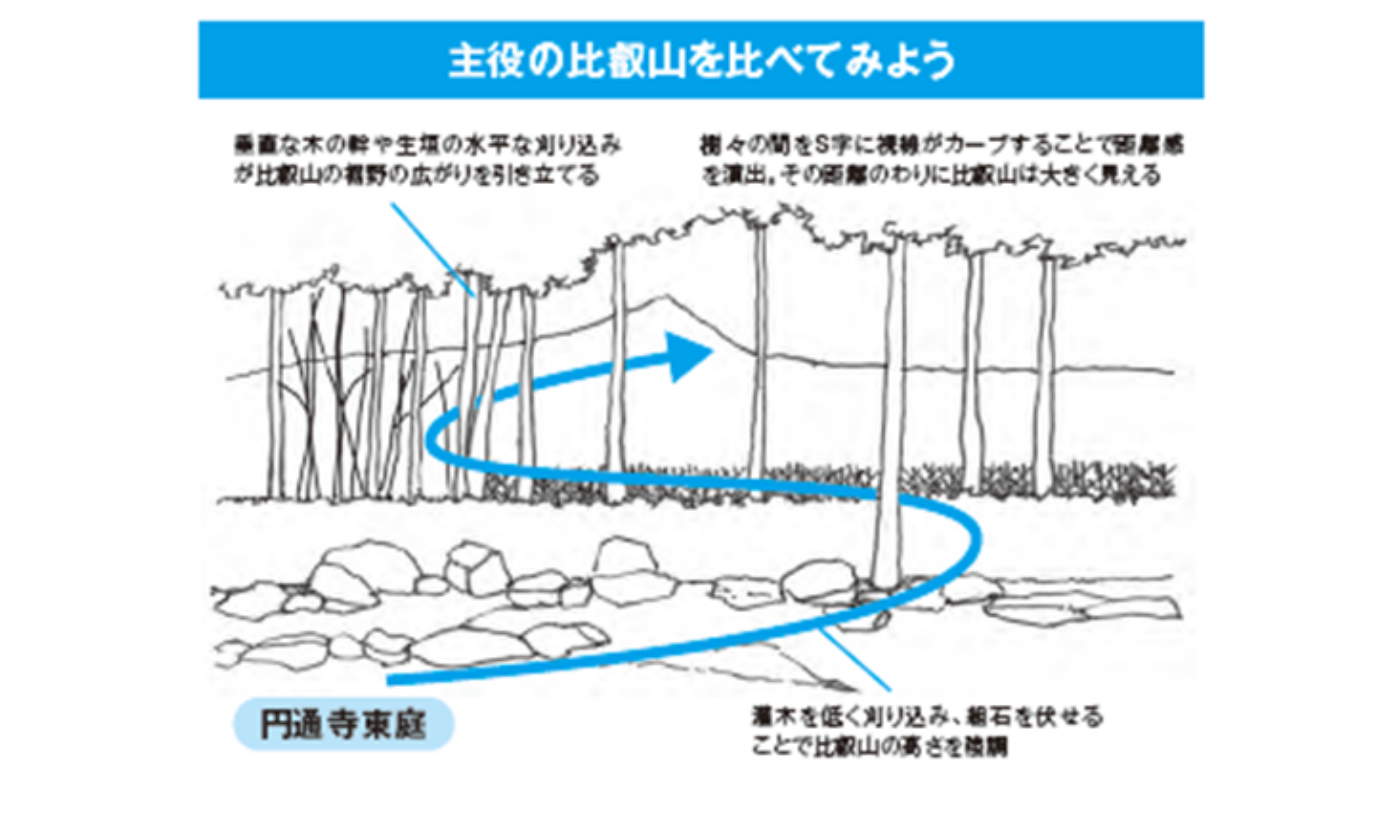

一方、円通寺の庭は近づけて大きく見せようとしています。石は立てずに低く伏せて置かれており、添えられた灌木も低く刈り込まれているのがわかるでしょう。

このように低く仕掛けることで、比叡山を大きく見せる効果が発揮されるのです。低く横にたなびく石の流れも、比叡山の特徴である裾野の広がりを引き立てています。コントラストの妙といえるでしょう。

このように、主役の借景をどう見せるかは脇役としての庭のつくり方で決まります。富士山や比叡山ではなく、こうした脇役に注意を向けると、新しい発見に出会えるはずです。

出典:『眠れなくなるほど面白い 図解 建築の話』著/スタジオワーク

【書誌情報】

『図解 建築の話』

著者:スタジオワーク

身近な建物が楽しくなる。ナゾとギモンを一挙解決!屋根の形は、どうやって決まるの? 正面だけが西洋風の看板建築って、どんな構造? うだつが上がらないの、うだつって何? 日本の建築をテーマに、さまざまな建築のナゾを楽しく解き明かします。古民家から、お寺、神社、城、庭、代表的な近・現代建築まで、建築家ならではの視点で、建築物の見方、楽しみ方を図解します。理系の知識がなくても大丈夫。私たちの生活や伝統美など、暮らしの文化に根ざした日本建築のスゴさと面白さがわかります。建築士しか書けない精緻なイラストを満載。60項目で楽しむ建築エンターテインメント本です。

この記事のCategory

オススメ記事

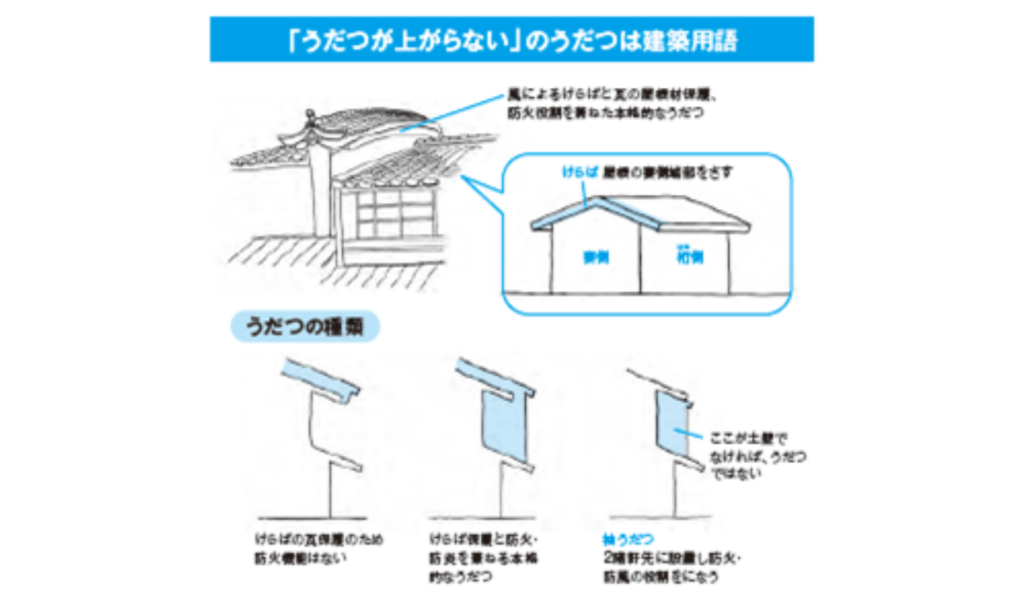

「うだつが上がらない」の「うだつ」は建築用語?意味・使い方・由来とは?【建築の話】

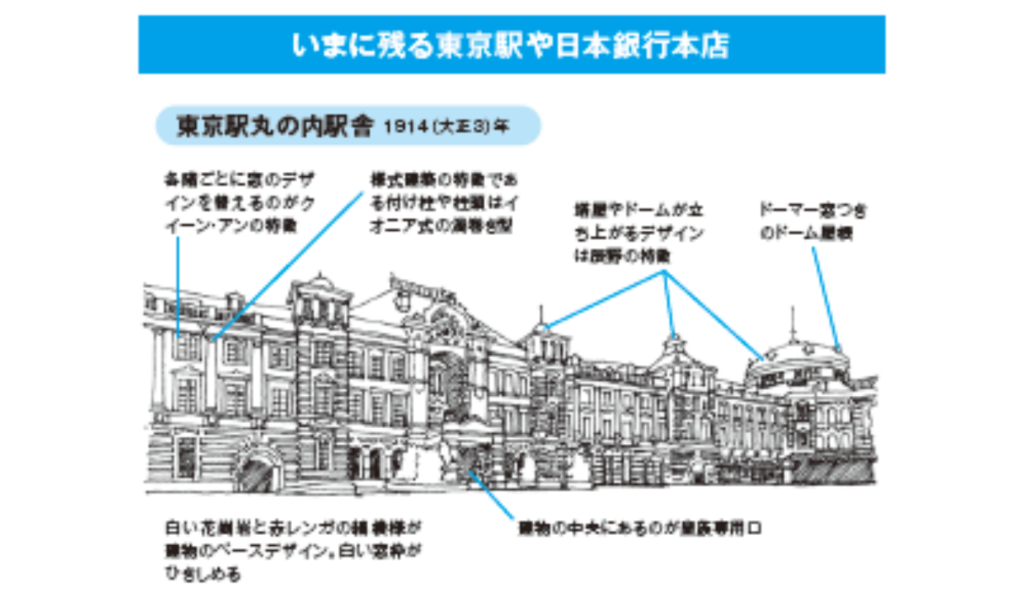

『東京駅の建築』の知られざる物語とは?明治維新政府の威信をかけた様式建築【建築の話】

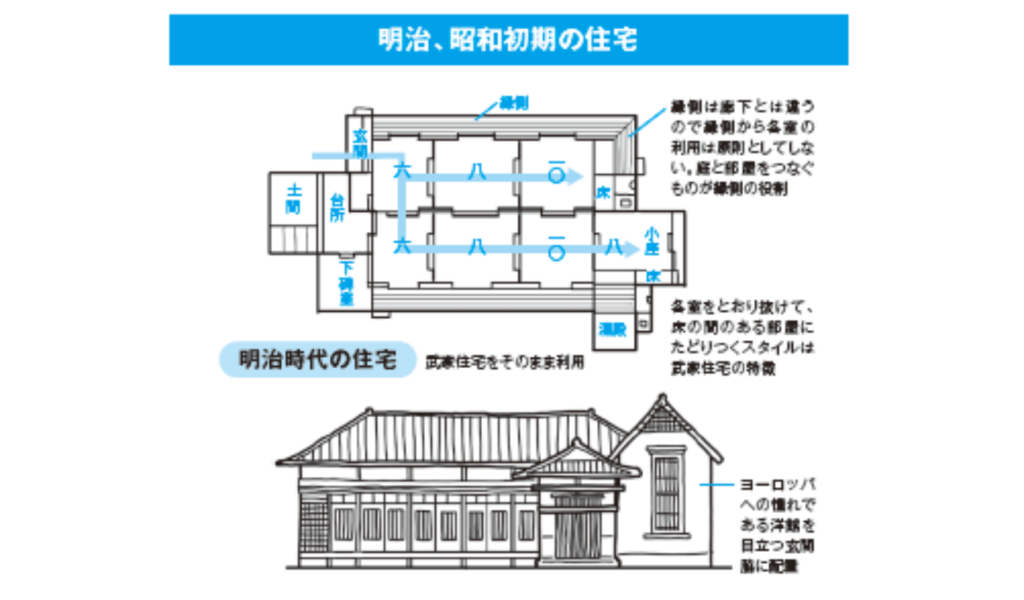

今日の住宅には武家屋敷の格式が残っている?明治のサラリーマンから始まった日本の住まい史【建築の話】

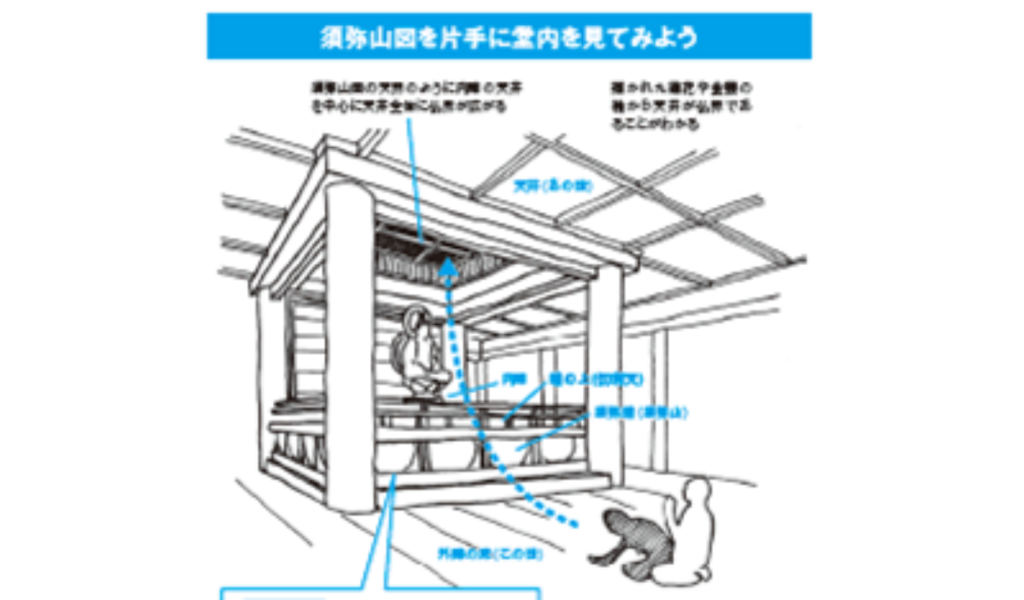

お寺が好きが知っておきたいお堂で正座して仏を拝む理由とは?【建築の話】

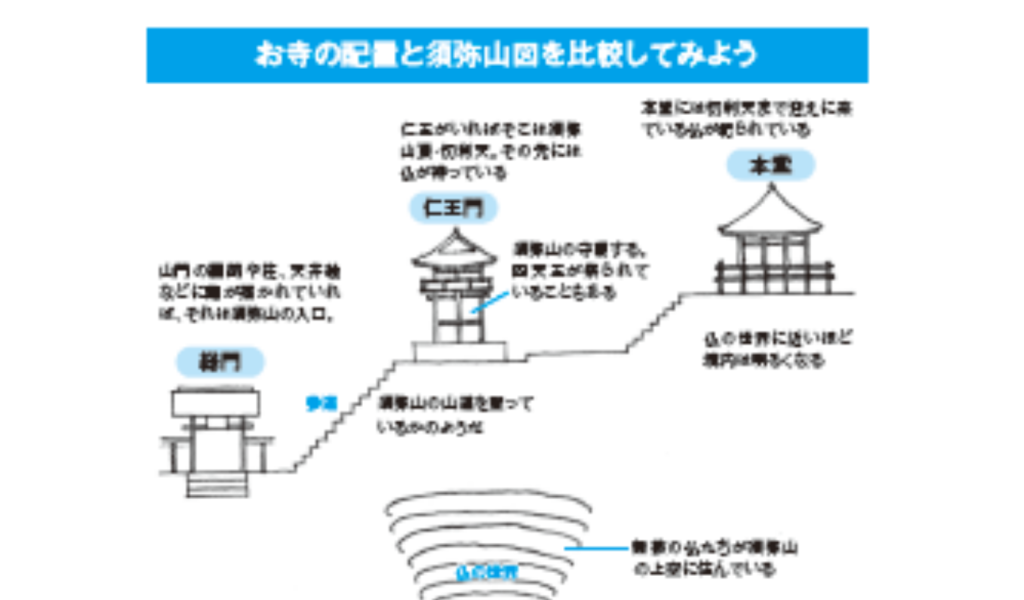

お寺好きは知っておきたいお寺の配置がよくわかる「須弥山図」とは?【建築の話】

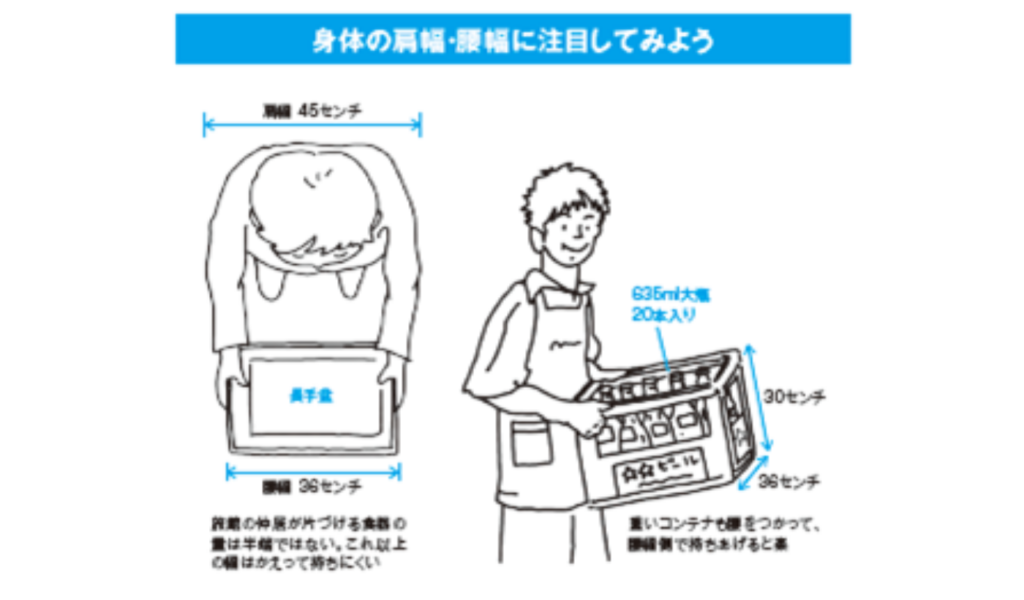

お膳や座席の幅が36cmなのはなぜ?「腰」にまつわる先人たちの知恵【建築の話】

オリンピックで話題になった「新国立競技場」が木をつかったワケ【建築の話】

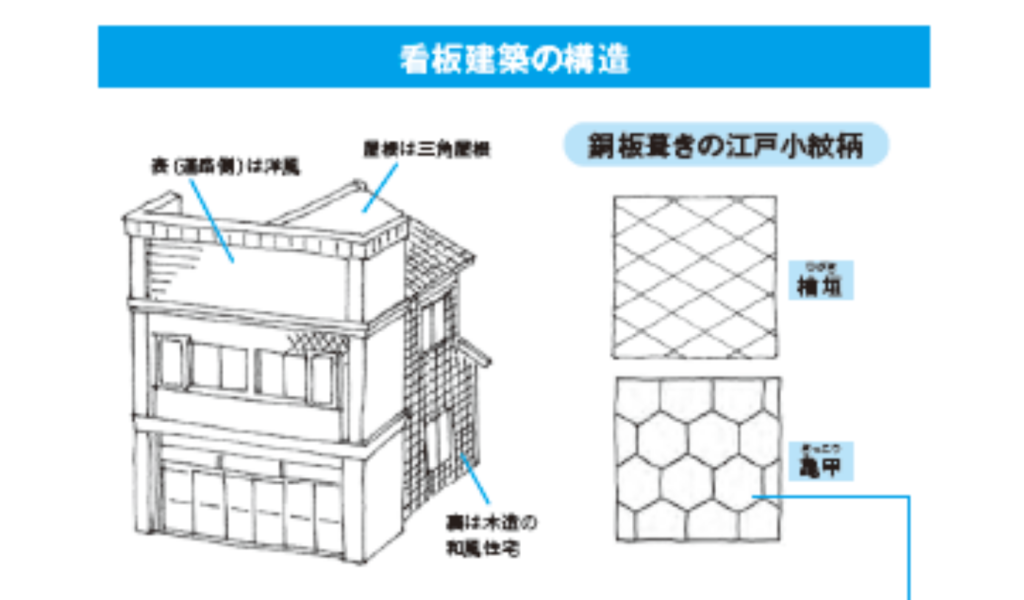

ヨーロッパへの憧れから生まれた日本独特の「看板建築」って何?【建築の話】

求人情報

関西空港で列車チケット販売、案内業務 夜勤あり

株式会社阪急トラベルサポート 西日本営業部人材事業課

勤務地:大阪府雇用形態:派遣社員給与:時給1,600円~2,000円スポンサー:求人ボックス

土木作業員/未経験日給1.45万/週6日勤務/体力仕事あり/屋外作業中心/即日入社可

株式会社松原組

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:日給1万4,500円~スポンサー:求人ボックス

ナイトレジャー専門サイトの広告提案営業/20代・30代社員活躍中/未経験OK/1年目から年収400万可

インサイド・アウトグループ

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給29万8,100円~39万2,000円スポンサー:求人ボックス

採用事務業務/土日祝日休み

株式会社TBネクストコミュニケーションズ

勤務地:福岡県 福岡市雇用形態:契約社員給与:時給1,400円スポンサー:求人ボックス

イベントスタッフ

大真綜合警備保障株式会社

勤務地:東京都雇用形態:アルバイト・パート給与:日給1万920円~スポンサー:求人ボックス

主な取引先は大手「KOMEHYO」。個人取引一切なしのプロ向けブランドバイヤー/月12日・1日3時間~

グランドアレス

勤務地:愛知県雇用形態:業務委託給与:月給50万円~スポンサー:求人ボックス