高校通算111本を誇る華やかさを兼ね備えた大型スラッガー│清宮幸太郎(2015・2017年、早稲田実業)

ドラフトでは7球団が競合

翌年は新3年生としてセンバツに出場する。初戦の名将馬淵史郎氏が率いる明徳義塾戦では1安打に終わったものの、2打席目にセンターに大飛球を放った。馬淵氏が「あの振りはさすが。センターフライは最近では見たことがないような打球だった」とコメントするほどだ。初戦はなんとか勝利したが、2回戦で敗退を喫した。最後の夏に向けて調子を上げていくようにホームランも量産していった。春季大会では7本のホームランを記録し、文句なしの活躍を見せていた。清宮がいた西東京大会の人気や注目度は凄まじく、甲子園の出場権がない春季大会をAbemaTV(現・ABEMA)で放送したほどだ。

この夏は清宮の覚悟も感じられる活躍を見せる。順調に勝ち上がっていき、2年夏の西東京大会で敗れた3年夏準決勝の八王子に対し、7回に高校野球史上最多に並ぶ107号ホームランを記録。そして、あと一つ勝てば甲子園出場になる。相手は日大二に勝利した東海大菅生。明治神宮野球場全体は早実を後押しするかのような雰囲気だった。清宮の人気は凄まじく、相手の東海大菅生からすると、圧倒的なアウェイの状況だった。

ただ、東海大菅生はこの大会で松本健吾(現・東京ヤクルトスワローズ)が覚醒し、そのほかのメンバーを見ても戸田懐生(現・読売ジャイアンツ)や田中幹也(現・中日ドラゴンズ)といったゆくゆくはプロ入りした選手を擁し、清宮・早実打線への対策を徹底的にしてきた。東海大菅生の選手たちは「仮に早稲田に勝つ、日大三高に勝つという意気込みだと、それを達成してしまったら、次の目標がなく負けてしまう。だから、自分たちは常に『全国制覇』と言い続けて戦っていました」と言うように当時甲子園で優勝候補だった早実に対しても、気負うことなく挑んできた。

東海大菅生の若林弘泰監督も、主力の清宮と野村大樹(現・埼玉西武ライオンズ)の前にランナーを出さないことを最優先とし清宮は歩かせていいと指示していた。それにより、松本と鹿倉凜多朗のバッテリーは気が楽になったのだろう。結果的に、野村には3安打を許したが清宮は単打の1安打のみに抑えた。鹿倉は「清宮、野村を出して(出塁させて)も、他の7人を抑えれば点は取られない」と試合前に語っていた。主導権を握れなかった早実は最終的には、松本に完投され甲子園を逃した。

清宮の最後の西東京大会の成績は、打率5割・4本塁打・10打点・OPS1.389。甲子園の成績自体は1年生の夏がピークだったが、高校通算111本塁打の記録に違わぬ力を見せつけた。その記録を評価され、ドラフト会議では7球団が競合し、北海道日本ハムファイターズに指名される。

プロ入り後は、燻っていた時期もあったが新庄剛志氏が監督就任後に覚醒し、2024年シーズンでは規定打席未到達ながらも打率3割・15本塁打・51打点・OPS・898を記録。WBSCプレミア12の代表にも招集された。まだまだ若手から中堅に差し掛かりつつある2025年、今後は球界を代表する打者に育つことを多くのファンに期待されている。

本文は『データで読む甲子園の怪物たち』(ゴジキ著:集英社刊)より。

【書誌情報】

『データで読む甲子園の怪物たち 』

著:ゴジキ

甲子園を沸かせてきた高校野球の「怪物」たち。高校生の時点で球史に名を残した選手たちは、プロ野球選手として大成功した者もいれば、高校時代ほどの成績を残せず引退した者、プロ野球の世界に入れなかった者もいる。甲子園で伝説を残した選手のターニングポイントはどこにあるのか? そしてプロでも活躍する選手たちが持っている力とはなにか?名選手たちの甲子園の成績や飛躍のきっかけになった出来事の分析を通して、高校野球における「怪物」の条件と、変わりゆくスター選手像、球児たちのキャリアを考える。

【21世紀の高校野球の記録と記憶に残る32選手の軌跡を収録!】

ダルビッシュ有 田中将大 森友哉 髙橋宏斗 藤浪晋太郎 梅田大喜 真壁賢守 町田友潤 伊藤拓郎 吉永健太朗 松本哲幣 上野翔太郎 斎藤佑樹 浅村栄斗 今井達也 中村奨成 吉田輝星 寺原隼人 平田良介 佐藤由規 中村晃 菊池雄星 清宮幸太郎 中田翔 今宮健太 大谷翔平 根尾昂 山田陽翔 鷲谷修也 副島浩史 島袋洋奨 佐々木麟太郎

ゴジキ(@godziki_55)

野球著作家。著書に『戦略で読む高校野球』(集英社新書)、『甲子園強豪校の監督術』(小学館クリエイティブ)、『21世紀プロ野球戦術大全』(イースト・プレス)、『巨人軍解体新書』(光文社新書)、『アンチデータベースボール』(カンゼン)など多数。Yahoo!ニュース公式コメンテーターをはじめとして、メディアへのコメント寄稿を多数おこなう。

この記事のCategory

オススメ記事

令和の時代に「エースで4番」を体現した甲子園のスター│山田陽翔(2021・2022年、近江)

甲子園で154㎞/hを投げる「小さな巨人」のスラッガー│今宮健太(2008・2009年、明豊)

「シートノック」は何のため?【高校野球から逆算した少年野球デキる選手を育てる方法】

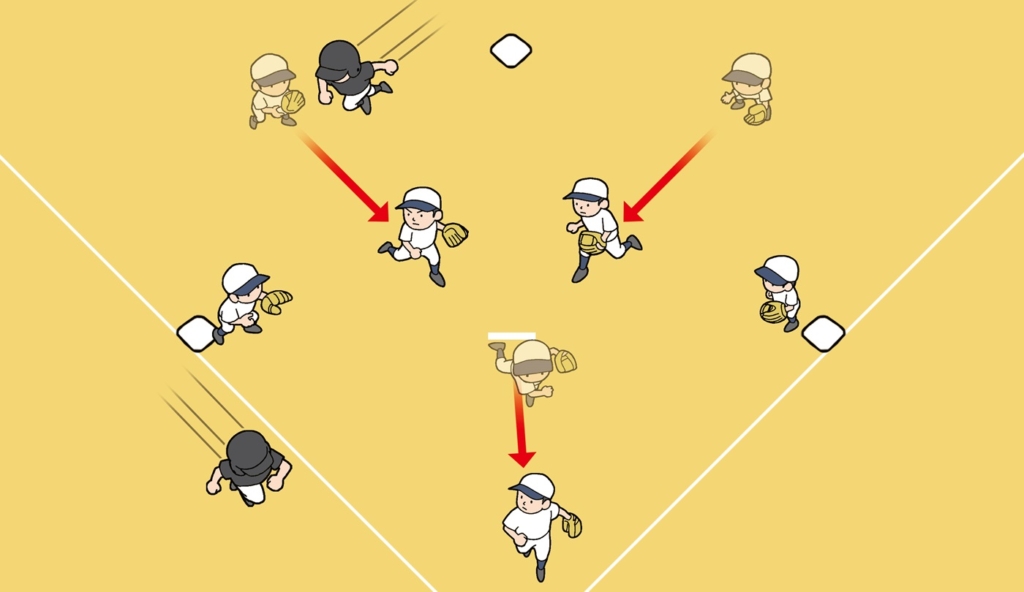

「バックアップ」と「カバーリング」の練習もしっかりと【高校野球から逆算した少年野球デキる選手を育てる方法】

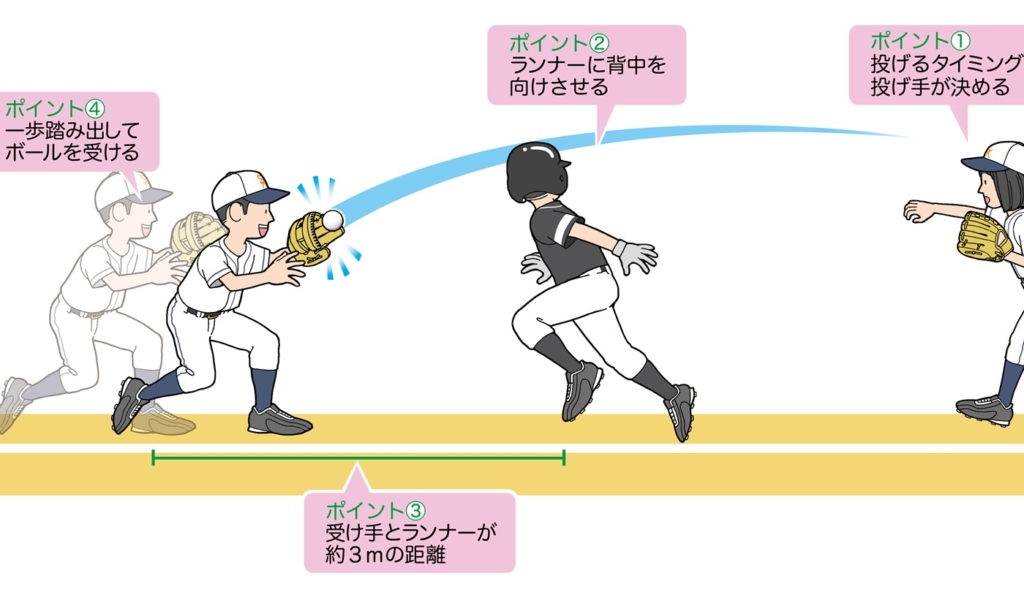

ランダウンプレーの基本:ルールを決めよう【高校野球から逆算した少年野球デキる選手を育てる方法】

なぜグラウンドに入る時、大きな声で元気に挨拶するのかを指導する方法とは!?【少年野球 監督が使いたい選手がやっている! デキるプレイ56】

みんなの元気がない時、進んで声を出すべき理由とは!?【少年野球 監督が使いたい選手がやっている! デキるプレイ56】

求人情報

ホンダ正規店の新車営業/新規開拓なしの100%反響/月30万の歩合を獲得する先輩も

ホンダカーズ西大阪株式会社

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給23万円~28万円スポンサー:求人ボックス

ドライバー補助・運送アシスタント/経験者歓迎/週1日・短期OK/給与手渡し可/未経験OK

株式会社ヤマツーナッジ

勤務地:大阪府雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,500円~スポンサー:求人ボックス

「CRA関西/メーカーへの転籍支援有/ワークライフバランス〇」CRA一人ひとりの成長を加速させ、次のステージへ上がる「CRAファースト」な職場

株式会社アクセライズ

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:年収800万円~1,000万円スポンサー:求人ボックス

未経験者歓迎「架設や補修工事などの現場作業員」残業少なめ/社宅あり/賞与あり

株式会社橋梁架設

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給28万円~41万円スポンサー:求人ボックス

臨床検査技師/健診/賞与3.8ヶ月実績あり/日曜・祝日休み/残業少なめ!/オンコールなし

日進おりど病院

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給21万500円~29万7,500円スポンサー:求人ボックス

サービスエンジニア/ガス機器の取付施工

株式会社前田営工センター

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給23万円~スポンサー:求人ボックス