【進化する電車のつり革と荷物棚】快適な乗車のための工夫とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

つり革や荷物棚もどんどん進化している

快適に乗車するために設備も進化!

毎日多くの人が利用する電車。その構造は使いやすさを考えたものになっています。注目して見てみると、実はさまざまな工夫が施されているのです。

つり革は、立ったままでも安全に乗車するために必要な備えです。これをつかんでいることで、走行中に車体が揺れても、乗客は転ばずに済みます。最近では、あらゆる人が利用しやすいような工夫も見られ、つり革の長さをばらばらにして身長の高い人も低い人も、それぞれが持ちやすいようになっています。

荷物棚は、乗車中に荷物を置いておけるスペースですが、座席の上部にあるのが一般的です。そのため、小柄な人はなかなか利用しづらいもの。そこで棚の位置を5cmほど低めに配置した車両が増えています。たとえば山手線では、従来のE231系では167.8cmだっ荷物棚の高さが新型車両のE235系では162.8cmへと下げられています。また、棚の下に座っている人への圧迫感の軽減や忘れ物防止のために、荷物を置く部分を透明なガラスにしたものも多くなってきました。そんな便利な荷物棚ですが、座席に座ってしまうと置いた荷物が視界に入らなくなってしまいます。置き忘れて電車を降りてしまわないよう、利用するときは十分注意が必要です。

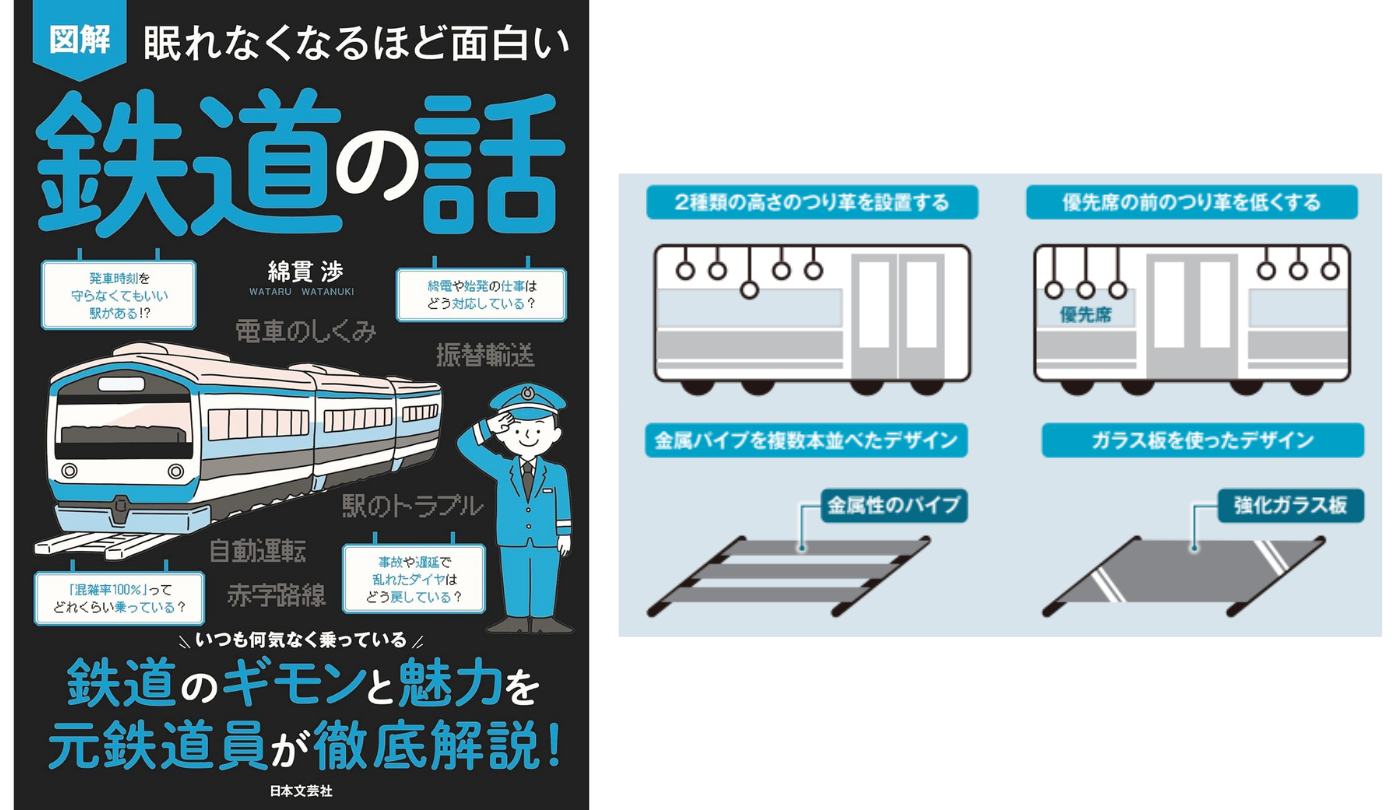

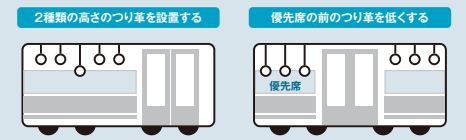

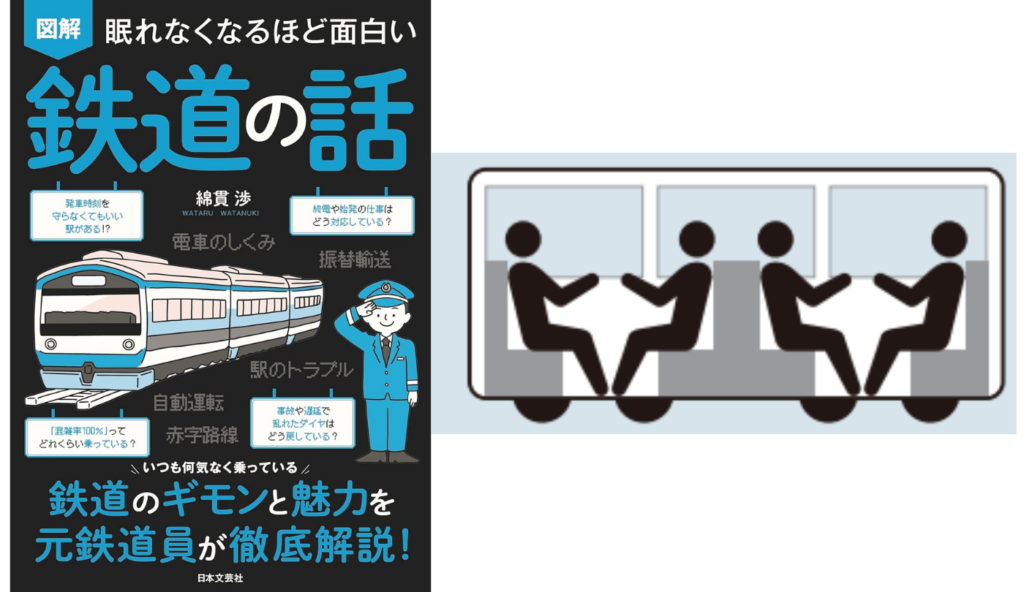

バリアフリー化するつり革

従来の車両では同じ高さにつり革が並んでいるのが主流でしたが、近年は身長の低い人やお年寄りも使いやすいよう工夫されています。

2種類の高さのつり革を設置する

さまざまな身長の人が利用しやすいように調整。たとえばJR東日本では、168cmのつり革、163cmのつり革が使われています。

優先席の前のつり革を低くする

高さの調節に加えて、つり革の色をよく目立つ黄色にする場合も。混雑時にも優先席であることを認識しやすくする効果があるといわれています。

座席に座っている人にも配慮した荷物棚

従来は金属パイプの枠組みにネットが張られたものが主流でしたが、より快適・安全に使えるように進化しています。

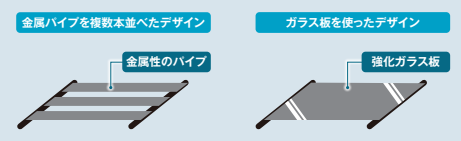

金属パイプを複数本並べたデザイン

網よりも強度がある構造です。一方でパイプの隙間から小さな荷物が落下して座っている乗客に当たったり、頭上に圧迫感を感じたりするといったデメリットもあります。

ガラス板を使ったデザイン

アルミ製のフレームに強化ガラス板をはめこんだ構造です。荷物が落ちてしまうことがないため安全性が高く、下から荷物がすけて見えるため忘れ物防止策にもなります。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話』著:綿貫 渉

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話』

著:綿貫 渉

交通系YouTuber綿貫渉×『眠れなくなるほど面白い』シリーズ

累計300万部突破の大人気シリーズ最新作に「鉄道の話」が誕生!

通勤・通学、旅行・おでかけ…私たちは普段何気なく電車や駅を利用していますが、なぜ安全に時間通りに運行できるのか、遅延や事故・トラブルの際はどう対処しているのか、意外と知らないことも多い鉄道の話。

本書では、今さら聞けない基本的なしくみから、知るほど面白い鉄道の歴史まで、図解やイラスト付きでわかりやすく解説します。

さらに「電車が止まってしまったけど運転再開までどのくらいかかるのか……」「SNS動画で駅構内や車内のトラブルを見るけど、もし自分が居合わせたら…」このような日常で起こるかもしれないちょっとしたギモンや不安に関連した役立つ知識も紹介し、読んで面白いだけではない、日常に関わる内容となっています。

今まで知らなかった鉄道の世界を覗くことで、元々鉄道が好きな方はもちろん、そうでなかった方も、鉄道や交通に興味を持つきっかけとなる一冊です!

この記事のCategory

オススメ記事

電車の座席はなぜ違う?ロングシートとクロスシートのメリット・デメリットを解説【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

電車のドアの大きさと数が輸送力に与える影響とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

ヘビの毒は2種類! 日本の“三大毒ヘビ”に要警戒【眠れなくなるほど面白い 図解 毒の話】

筋肉1kg増で10歳若返る!筋トレが健康寿命を延ばし『老けない体』を作る理由【眠れなくなるほど面白い 図解 筋肉の話】

筋トレは脳にいいってホント?【眠れなくなるほど面白い 図解 筋肉の話】

筋肉痛がないと筋トレ効果なしは嘘!『年で遅れてくる』の正体と筋肉成長の真実【眠れなくなるほど面白い 図解 筋肉の話】

筋トレで脚が太くなるのは誤解?女性がムキムキにならない理由と正しい痩せ方【眠れなくなるほど面白い 図解 筋肉の話】

筋トレの効果はいつから?『3か月の壁』で見た目が激変!1か月ごとの変化と継続のコツ【眠れなくなるほど面白い 図解 筋肉の話】

求人情報

重機オペレーター

株式会社児島重機

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:日給1万5,000円~1万8,000円スポンサー:求人ボックス

鮮魚加工,ネタ切り、什器備品の洗浄、清掃等

三崎まぐろ問屋 金印 東武池袋店

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給26万4,000円~33万7,400円スポンサー:求人ボックス

産直の東都生協配送ドライバー/1.5t車

東都生活協同組合

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給24万500円~スポンサー:求人ボックス

出張ボディリペアスタッフ/経験者可能/学歴不問/20代・30代の若手活躍中/月別報奨金制度

株式会社CSテクノス

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給35万円~45万円スポンサー:求人ボックス

ECサイトコールセンターのSV業務

株式会社小田急プラネット

勤務地:東京都雇用形態:派遣社員給与:時給2,100円スポンサー:求人ボックス

農機部品製造の生産管理、他

光星工業株式会社

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給23万5,000円~27万5,000円スポンサー:求人ボックス