火山の噴火の仕組みはプロ野球の優勝祝勝会のビール掛けと同じ?驚くべき噴火の話!【眠れなくなるほど面白い 図解 地学の話】

火山噴火はどんなしくみで起きるのか?

素朴な疑問です。どうして火山は噴火するのでしょうか?

身近なものでも不思議があります。例えば、プロ野球の優勝祝勝会などで、選手がビールをよく振ってから一気に栓せんを抜くと、泡立ったビールが勢いよく飛び出してくる光景をよく目にします。ビールに限らず、シャンパンやサイダーなどの発泡酒や炭酸飲料はみな同じです。それらは栓を抜く前は発泡していないのに、どうして栓を抜くと発泡する(図1)のでしょうか?

この理屈を考えてみます。圧力を高くすると水の中に二酸化炭素が多量に溶け込みますが、圧力を下げてやると溶け込めなくなり、気体となって出てきます。それが発泡現象です。発泡が起こるのは、水への二酸化炭素の溶解度が、圧力が減少するにつれて小さくなるためです。炭酸飲料では、圧力をかけて二酸化炭素を溶け込ませてあります。栓を抜くと圧力が1気圧まで下がる、そこで発泡が始まるという理屈なのです。

実は、火山の噴火もこれと同じです。高圧下にあるマグマ中には水を中心とした火山ガス成分が数重量%以上溶け込んでいます。何らかの原因でマグマ溜りの圧力が低下すると、マグマの発泡が始まります。圧力低下の程度が大きいほど激しく発泡するわけですが、発泡したマグマは大量の気泡を含むのでみかけの密度が低下し、軽くなってさらに発泡しながら上昇するのです。

マグマの粘り気が弱くてサラサラしているときは、気泡はすみやかに抜けていくので穏やかな噴火となります。ところが、マグマの粘り気が強くてネバネバしていると、気泡が成長し、気泡同士が合体したりして、マグマ中に火山ガスが溜ります。十分に溜まった火山ガスはやがて爆発し、激しい噴火が起こります。

マグマの粘り気は、マグマの珪酸成分の量と温度で決まります。ケイ酸成分が多いほど、また温度が低いほど、マグマの粘り気は増大します。つまり、ケイ酸成分が乏しくて温度の高い玄武岩質マグマよりも、ケイ酸成分に富み温度の低い安山岩質やデイサイト質、流紋岩質マグマのほうが粘り気は強く、爆発的な噴火を行う傾向があるということです。

出典:『眠れなくなるほど面白い 図解 地学の話』

・地球の成り立ちについて興味がある

・地震のメカニズムについて知っておきたい

・今後日本が直面する気候変動について学びたい etc….

以上の方には「図解 地学の話」は大変おすすめな本です。

6400㎞とは何の距離かわかりますか?東京と宇都宮の間の距離が約100㎞ほどですから、その64倍ということになります。また、本州の長さは測り方にもよりますが、約1300㎞ほどですから、その約5倍です。決して短い距離ではありませんが、かなりの長さというわけでもないですね。実は、これは地球の半径の長さなのです。「えっ、地球ってそんなに小さいの!」とびっくりする人もいるかもしれません。そうなのです、地球は本当に小さい惑星なのです。

46億年。一年の46億倍。これはまた、気の遠くなるような時間の長さですが、これは地球の年齢。宇宙の年齢は138億年といわれていますので、それにくらべれば若いとはいえますが、それでも膨大な時間です。長く生きている小さな惑星、それが私たちの地球です。

中学や高校で地学を学んだ方もいるかもしれません。地学は、こうした地球についてさまざまなことを教えてくれます。ですが、地学の分野はきわめて多岐にわたり、そのすべてについて詳しく知ることは、不可能ではないかもしれませんが、大変難しいことです。本書は、地学の種々の分野を体系的に知るための教科書ではありません。49の面白そうなトピックを選び、図解をまじえて、なるべく物語風に語ったものです。

どの項目を読んでも、地学に興味のあるあなたなら楽しめるはずです。ぜひ本書を一読し、その深い世界を楽しんでください。

地球はどのようにして誕生したのか?

この記事では多くの人が一度は疑問に思ったことがある、「地球はどのように誕生したのか?」を解説します。不思議でロマンあふれる地学の世界の一歩を踏みだしましょう。

太陽系は、今から約46億年前にできました。太陽だけではなく、太陽系の惑星も同時にできました。最初は星間ガスの回転濃集から始まり、やがて中心星の太陽とそれを取り巻く円盤が形成されると、円盤の中にガスから固体の塵が晶出しました。その後、それらの塵が相互に合体して、岩石、微惑星、そして惑星や衛星が短期間に形成されました。惑星になれなかった小惑星、隕石、そして月の石の最古年齢は、いずれも46億年前であることから、それが太陽系形成年代とされています。

ですが、地球にはそのような古い記録は残されていません。その理由は、地球では他の惑星にないプレートテクトニクスが働いていて、常に古い岩石を新しいものにつくり替えているからです。地球最古の岩石はカナダ北部でみつかった40億年前のものであり、最古の物質は43 億7000万年前のジルコンという鉱物粒です)。地球年齢が46億歳ということは間接的に推定されているわけです。

多様な隕石の2段階による合体でできた地球

地球の岩石の化学成分はよく調べられており、しばしば惑星形成の材料物質であった隕石の組成と比較されます。すると地球岩石は多様な隕石の種類の中でも、特定のタイプ(エンスタタイト球粒隕石)と近縁であることが確認できます。

地球の岩石の化学成分はよく調べられており、しばしば惑星形成の材料物質であった隕石の組成と比較されます。すると地球岩石は多様な隕石の種類の中でも、特定のタイプ(エンスタタイト球粒隕石)と近縁であることが確認できます。ところが、このタイプの隕石には、大気や海水をつくる軽い元素がまったく含まれておらず、エンスタタイト球粒隕石だけでは、現在のような水惑星地球をつくることはできません。地球の大気や海水をつくっている水素の同位体組成(普通の水素の他に重水素と三重水素がある)は別のタイプ(炭素質球粒隕石)が起源であることを示しています。

したがって、地球形成は、岩石/金属からなる部分をつくったエンスタタイト球粒隕石集積の段階と、その後の炭素質球粒隕石の追加という2段階を経てできたことがわかってきました。

太陽系の中を実際に探査機が飛びまわって調べた結果、エンスタタイト球粒隕石は地球軌道周辺にも存在していたと考えられますが、水素などの揮発性成分を持つものは火星の外側の小惑星帯の中でも外側にしか分布していないことがわかりました。であれば、初期太陽系の円盤の中で大規模な物質移動を考える必要があります。

シリーズ累計250万部は伊達じゃない!豊富に使われた図解の圧倒的わかりやすさ

「図解 地学の話」と銘打っているだけあって、図解がふんだんに使われています。

右ページに文章、左ページに図解で解説という形で全頁が構成。

さくっと読めてしまうのに、しっかりとした専門家の知識を身につけることができるのが最大の魅力です!この「眠れなくなるほど面白い図解シリーズ」は250万部を突破している大ヒットシリーズです。

日々の生活の必須知識として家に置いておきたい一冊!

春はいろいろな出会いがあり、新しい環境に身を置く人も多いでしょう。そして、よい人間関係のスタートを着る上で、心理学の知識は大いに役に立ちます。この一冊を読んで、コミュニケーションを深く知り、他者と良い関係を築きましょう。

知的好奇心を満たす1冊!ぜひ『眠れなくなるほど面白い 地学の話』をご一読ください!

出典:『眠れなくなるほど面白い 図解 地学の話』

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 地学の話』

著:高橋正樹 他

地学は「地球を対象とする自然科学」の学問。「地理」「地質」「鉱物」「海洋」「気象」等ジャンルが幅広く興味深い話題も多い。

地球の誕生から、火山のメカニズム、異常気象、化石と宝石など図解で楽しくわかりやすく勉強になる1冊。

この記事のCategory

オススメ記事

世界の最低気温は-89.2度!? 北極と南極では”南極の方が寒い”ワケ【眠れなくなるほど面白い 図解 地学の話】

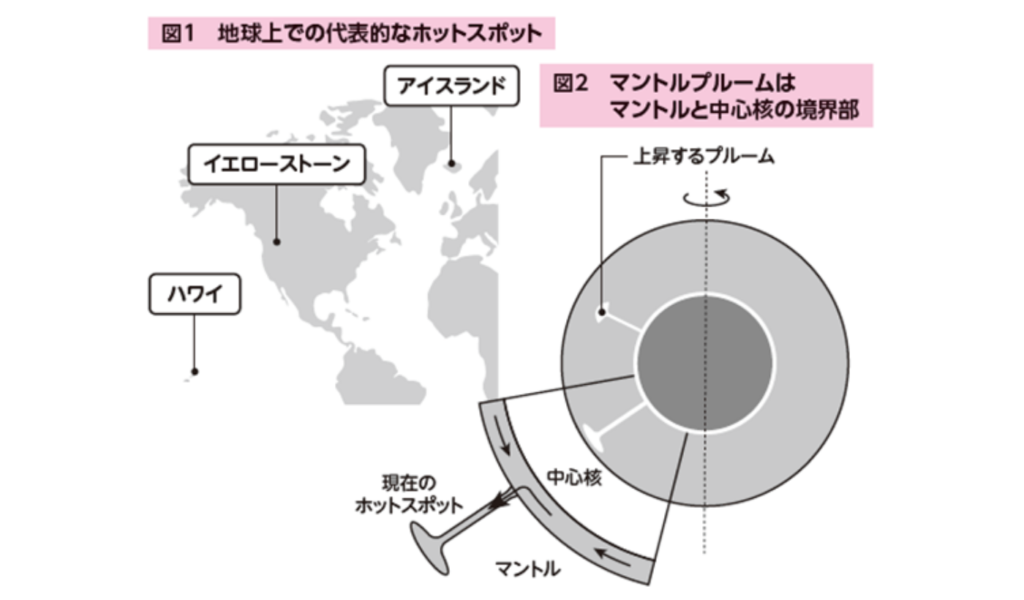

地球に残る最古のロマン!火山から読み取るハワイという島の壮大な地球の営みとは?【眠れなくなるほど面白い 図解 地学の話】

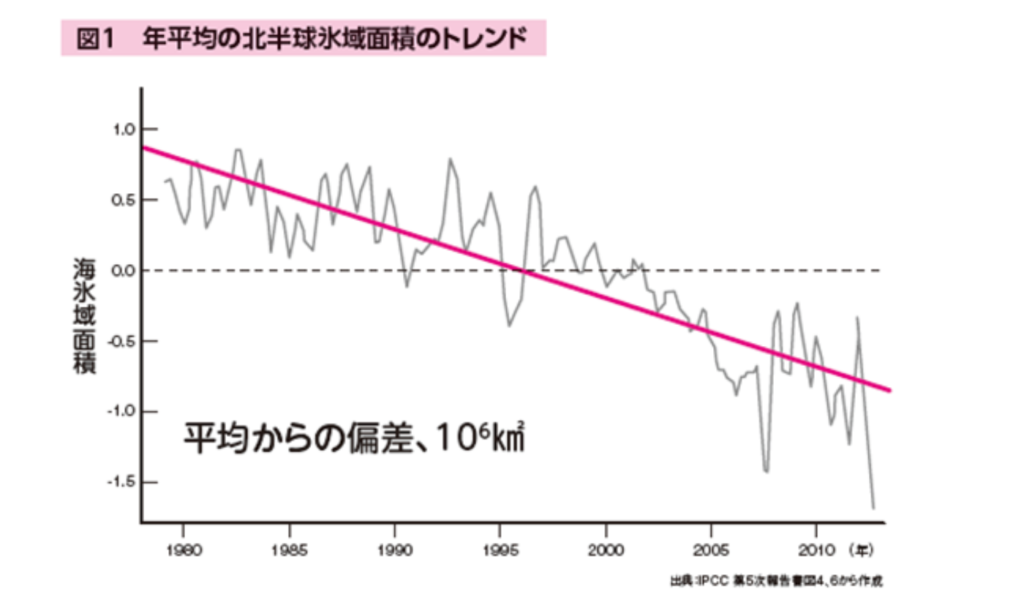

地球規模の大きな危機!温暖化で北極の氷が溶けるとどうなってしまうの?【眠れなくなるほど面白い 図解 地学の話】

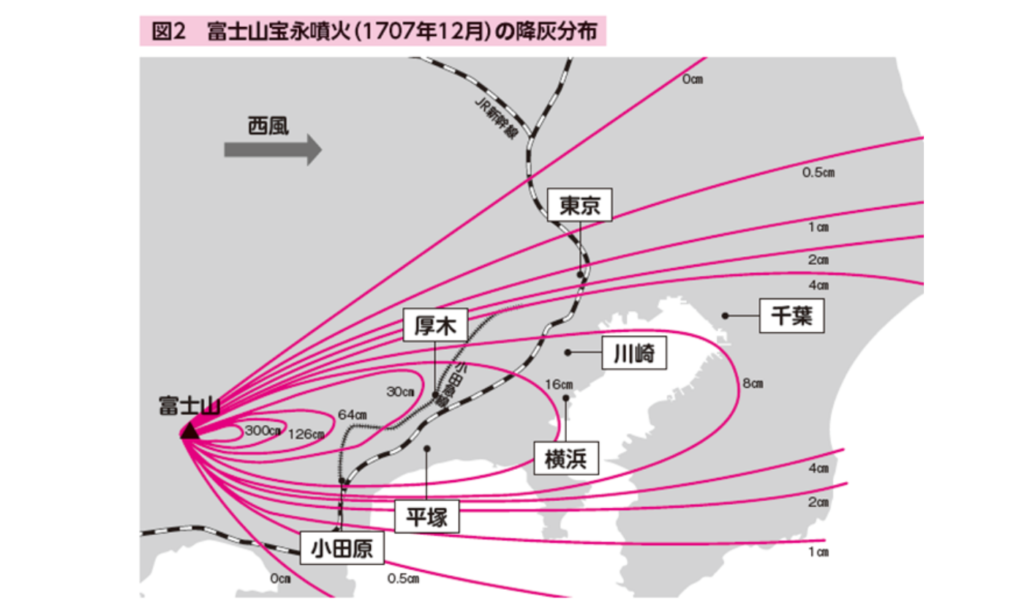

近いうちに富士山が噴火する可能性はあるのか?首都圏が大災害になるその日とは!【眠れなくなるほど面白い 図解 地学の話】

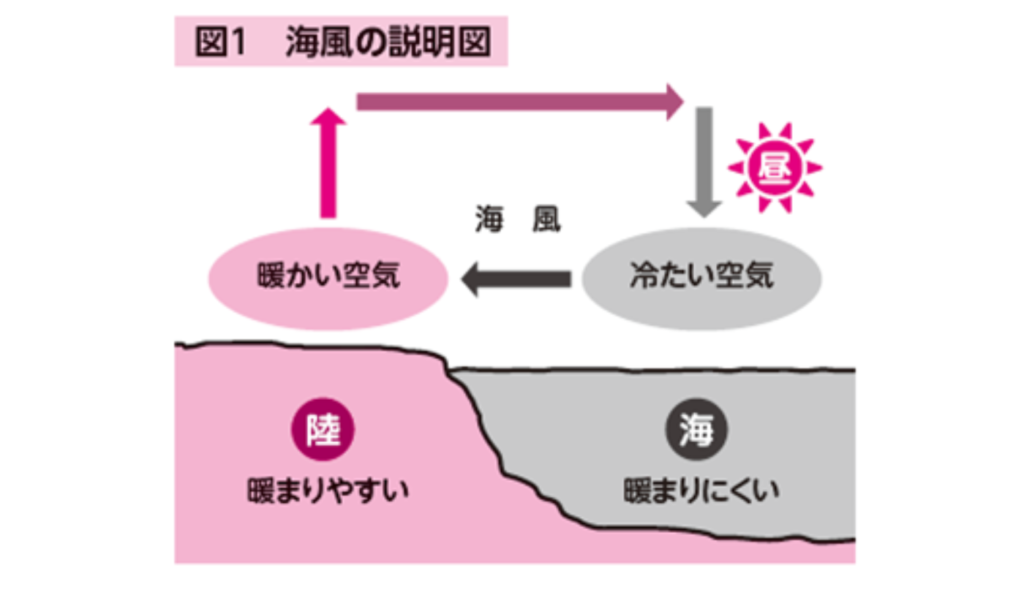

高気圧と低気圧はどのようにして生まれるのか?【眠れなくなるほど面白い 図解 地学の話】

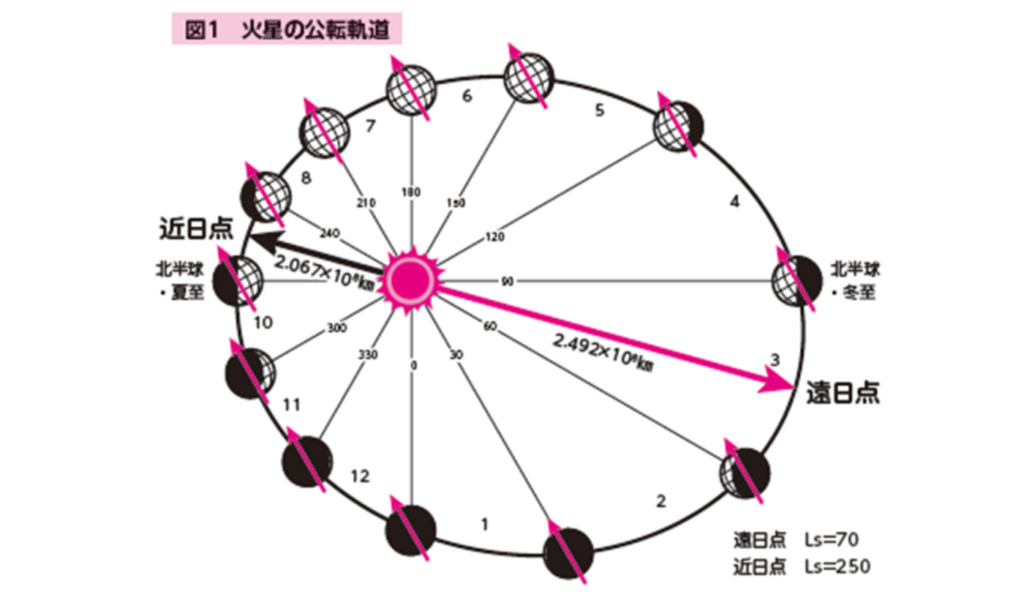

【宇宙の不思議】なぜ惑星は「楕円」で動くのか?太陽系の謎をわかりやすく解説【眠れなくなるほど面白い 図解 地学の話】

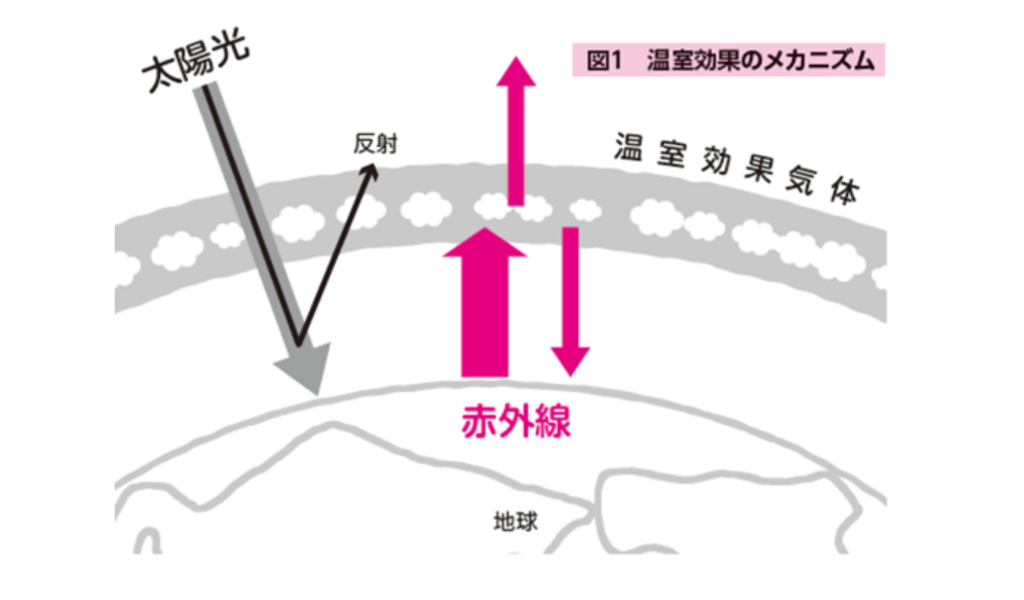

SDGsのこの時代に改めて知っておくべき「地球温暖化のメカニズム」とは?【地学の話】

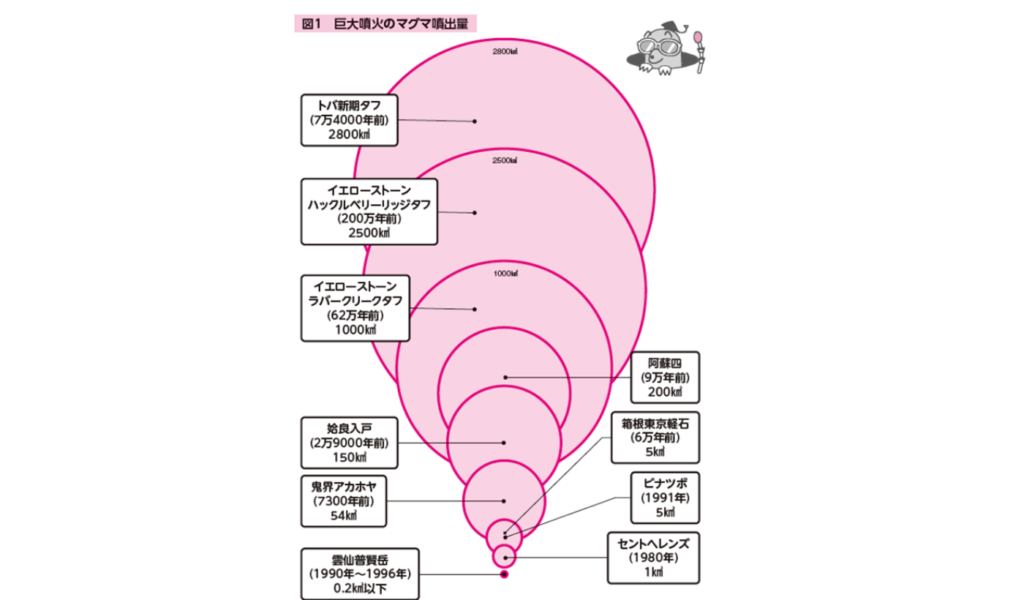

スーパーボルケイノという想像を絶する火山の恐ろしい威力とは?【地学の話】

求人情報

交通誘導スタッフ

株式会社MKR

勤務地:東京都雇用形態:アルバイト・パート給与:日給9,840円~スポンサー:求人ボックス

スズキ販売店での自動車整備士

スズキオート 江戸川

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給22万円~30万円スポンサー:求人ボックス

生協運営福祉施設の看護師

コープスマイルホーム松原

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給35万4,000円~スポンサー:求人ボックス

現場スタッフ/仕事量・収入安定 休日充実!未経験OK

株式会社アレイサービス

勤務地:大阪府雇用形態:正社員 / アルバイト・パート給与:月給27万2,000円~45万円スポンサー:求人ボックス

新聞販売店でのエリアマネージャー

朝日新聞サービスアンカー ASA吹田

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給25万円~スポンサー:求人ボックス

車両リース0円・軽貨物ドライバー宅配・車両メンテナンスも無料・希望休あり

エージェント物流株式会社

勤務地:愛知県雇用形態:業務委託給与:月給30万円~70万円スポンサー:求人ボックス