視力は人間の10倍もある!? 鳥が進化の過程で得た能力とは【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

優れた視力と聴力で広大な空を飛び回る鳥たち

生きるために発達した優れた器官

暗い場所でものが見えづらくなることを「鳥目」といいますが、実際に鳥が暗闇に弱いかというと、まったくそんなことはありません。むしろ、ほとんどの鳥が夜にも目が見えており、活動の中心が昼間であっても夜に長い距離を飛んで移動する鳥も多くいます。特にフクロウやヨタカの仲間など、夜行性の鳥類は夜間に目がききます。これは少ない光を効率よく集められる組織が目に備わっているため、夜間であっても盛んに活動できるのです。

夜に限らず、もちろん日中においても鳥の視力は抜群で、動物の中でもトップレベルだといわれています。これは鳥が「飛ぶ」という習性を持つからで、高速で空を自由に飛び回るためには優れた視力が欠かせないのです。

また、色を識別できない動物は多く存在しますが、鳥類のほとんどが多彩な色を識別することができます。色鮮やかな鳥が多いのはそのためで、色彩によって仲間を判別したり、求愛のアピールとして生かされているのです。

さらに、鳥類のほとんどは鳴き声で仲間と連絡を取り合うため、聴力にも優れています。キンメフクロウにいたっては左右の耳の穴の高さがズレていて、そのズレを利用して獲物の位置を音で察知し、暗闇の中でも確実に獲物を捕らえられるのです。

動物界最強? 鳥の目のヒミツ

高い視力

高速で空を飛びながら、地上や水中の獲物の姿を捉える。特にタカやトビなど猛禽類は、人間の10倍ほどの視力を持つともいわれている。

夜でも見える

「鳥目」という言葉があるが、実は鳥自身はそうではなく、ほとんどの種は暗いところでも目が見えている。

位置は鳥それぞれ

猛禽類は目で獲物までの距離を測るために目は正面にあるが、多くの鳥は周囲を見渡せ外敵からすぐに逃げられるように頭部の両側に目がある。

色を判別できる

カラフルな鳥が多いのは色を判別できるから。色で仲間を見分けたり、求愛のアピールにも生かされている。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話』監修:小宮輝之

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話』

監修:小宮輝之

飼うこと、食べること、動物園・水族館・花鳥園などでの鑑賞、身近にいる野鳥など、寿命が長い上、インコやオウムなどは話したり、歌ったりとコミュニケーションもとれることから、日本には愛鳥家も多く鳥関連のイベントも定期的に開催されており、動物類のなかでもコアファンが多い生き物です。

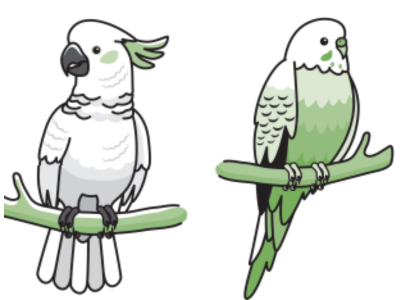

鳥類は恐竜時代から大量絶滅を唯一生き延びた動物のため、歴史も古く、進化の過程で飛ぶ・飛ばないをはじめ、大きさや形、色、生息地域も異なり、外見も内面も個性豊か。

社交性も高い上、カラスやオウムなどは知能も高く、行動学の観点でも面白い特徴が多く見られます。

「約1万種類いる鳥類の半分はスズメの仲間」

「鳥の祖先は、結局恐竜なの?」

「鳥に歯はない。くちばしは骨?角質?」

「カラスは家族のためなら、友情は簡単に裏切る」

「スグロミツドリは“右半身がオスで左半身がメス”」

「カメは万年、ツルは千年 ツルの本当の寿命は30年」

「おしどり夫婦の由来であるオシドリは普通に浮気する」

「ダチョウは家族が入れ替わっても気付かない」

「ハゲワシがハゲているのは、ちゃんとした理由がある」などなど

そんな鳥たちの意外な生態や知られざる雑学が詰まった子どもから大人まで幅広く楽しめる一冊です。

この記事のCategory

オススメ記事

鳥類の祖先は1億6000万年前に出現した! 鳥のルーツである古代生物とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

昆虫も貝も全部丸飲みする鳥は”最強の消化器官”を持っている!?【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

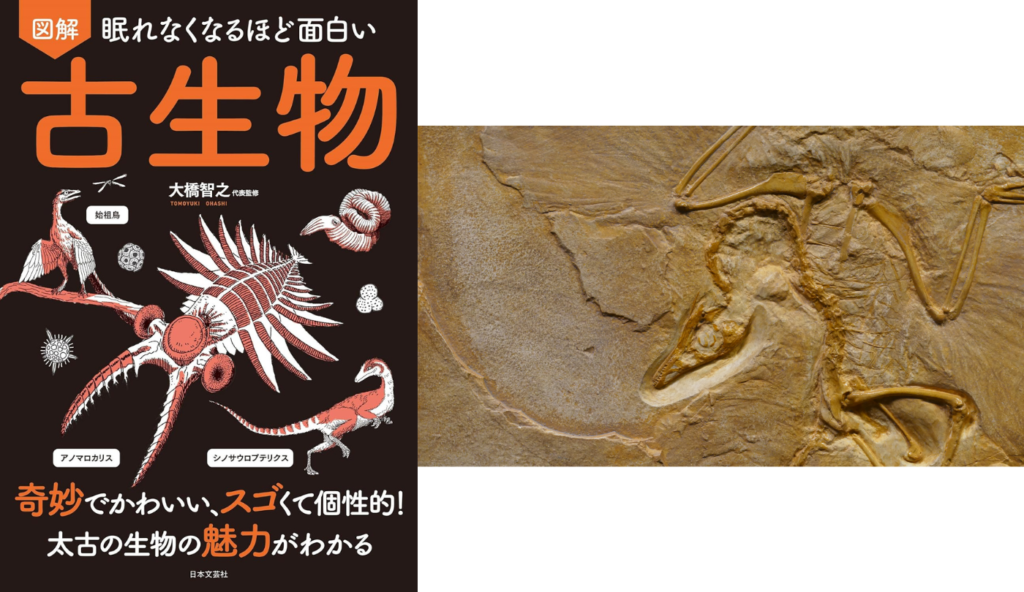

鳥だけど現在の鳥類の直接の祖先ではない?「始祖鳥」とは【眠れなくなるほど面白い 図解 古生物の話】

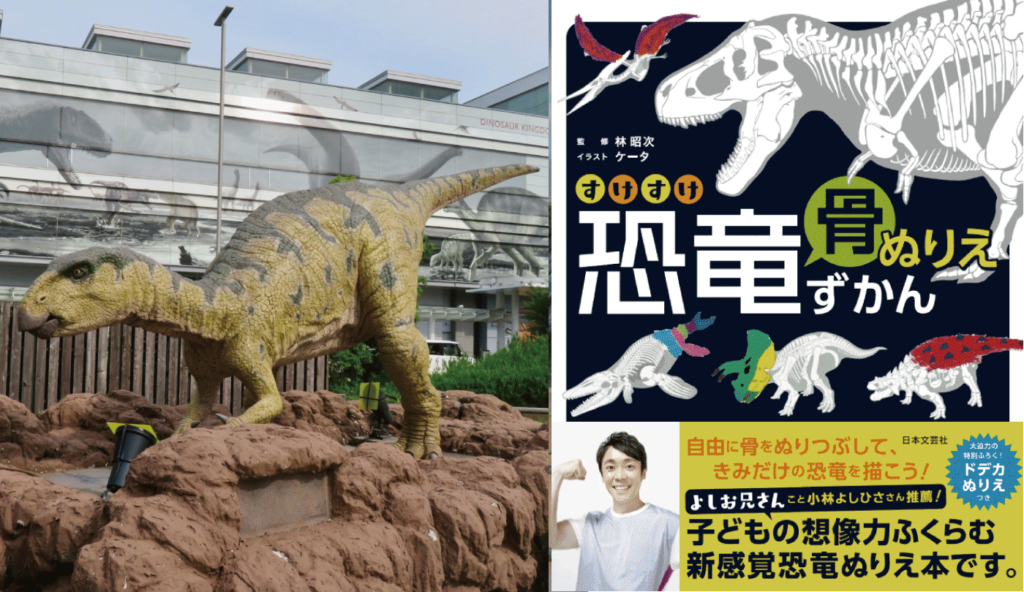

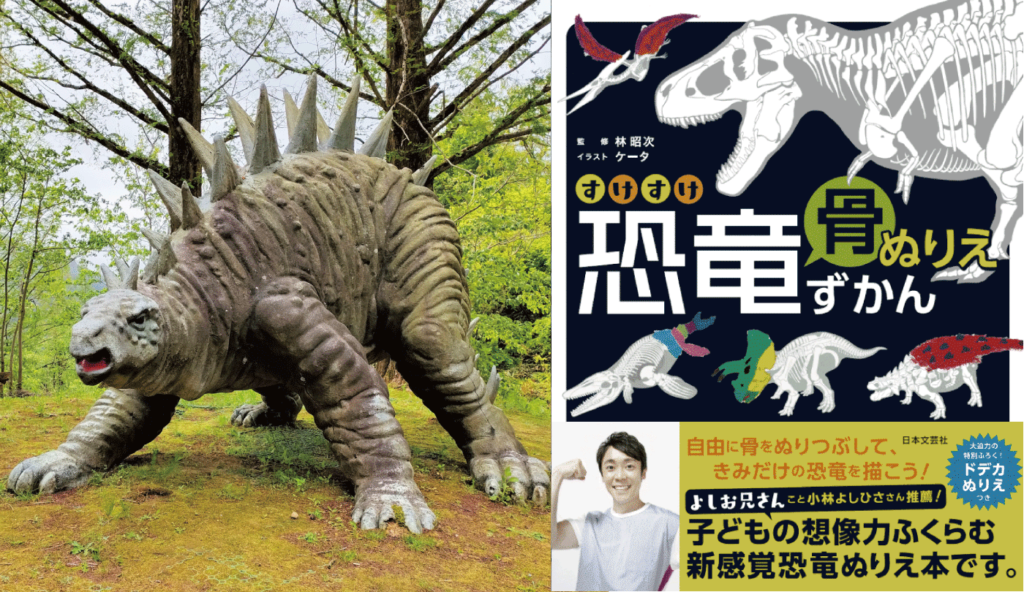

「恐竜」という呼び名をつけたのは誰?/読めば今日から恐竜はかせ!恐竜豆ちしき【よしお兄さん推薦/すけすけ恐竜骨ぬりえずかん】

日本で最初に見つかった恐竜は?/読めば今日から恐竜はかせ!恐竜豆ちしき【よしお兄さん推薦/すけすけ恐竜骨ぬりえずかん】

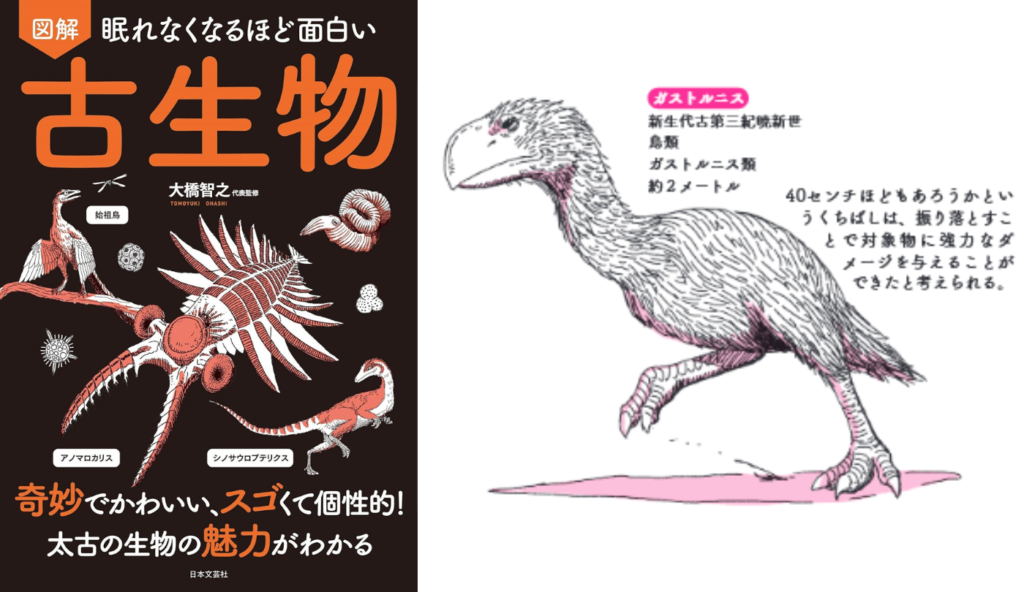

ゲームキャラに似た絶滅した飛べない鳥「ガストルニス」とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 古生物の話】

福島で発見され「ピー助」のモデルにもなったフタバスズキリュウとは?【眠れなくなるほど面白い 図解 古生物の話】

生物の「進化」とは?【古生物の話】

求人情報

タクシー運転手

立川観光自動車株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給20万9,652円~41万4,950円スポンサー:求人ボックス

日勤専属の介護職

サービス付き高齢者向け住宅 びれい高槻

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給24万円~33万円スポンサー:求人ボックス

地元密着型サイクルショップでの接客スタッフ/”接客好き”から”接客&職場好き”に!/9割が未経験スタート/転勤なし

DAIWA CYCLE株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給23万6,661円~30万円スポンサー:求人ボックス

訪問看護/正看護師/昨年9月オープンしたばかり

株式会社SAKURAケアサービス

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給30万円スポンサー:求人ボックス

「電気工事士」保守点検業務/官公庁・鉄道会社等の案件多数/経験者優遇

泉電池工業株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給25万1,500円~30万9,500円スポンサー:求人ボックス

大阪/不動産管理/手取りを増やす取組/借上社宅/完全週休2日/業界新聞掲載多数

株式会社匠地所

勤務地:大阪府雇用形態:正社員 / 契約社員 / 新卒・インターン給与:年収350万円~800万円スポンサー:求人ボックス