昆布は作るけど食べない!? 北海道民と昆布の“不思議な関係”【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

国内の昆布の9割を生産しているのに北海道ではそんなに食べない

中世から昆布の生産地だった北海道

北海道の昆布の生産量は国内の9割以上を占めています。その一方で、北海道民の昆布消費量は少なく、総務省の「家計調査」を基にしたランキングでは、2018年は39位、2022年は37位と、いずれも下位でした。

北海道における昆布の消費量が他の地域に比べて少ないのには、中世にまでさかのぼる歴史的な理由があるようです。

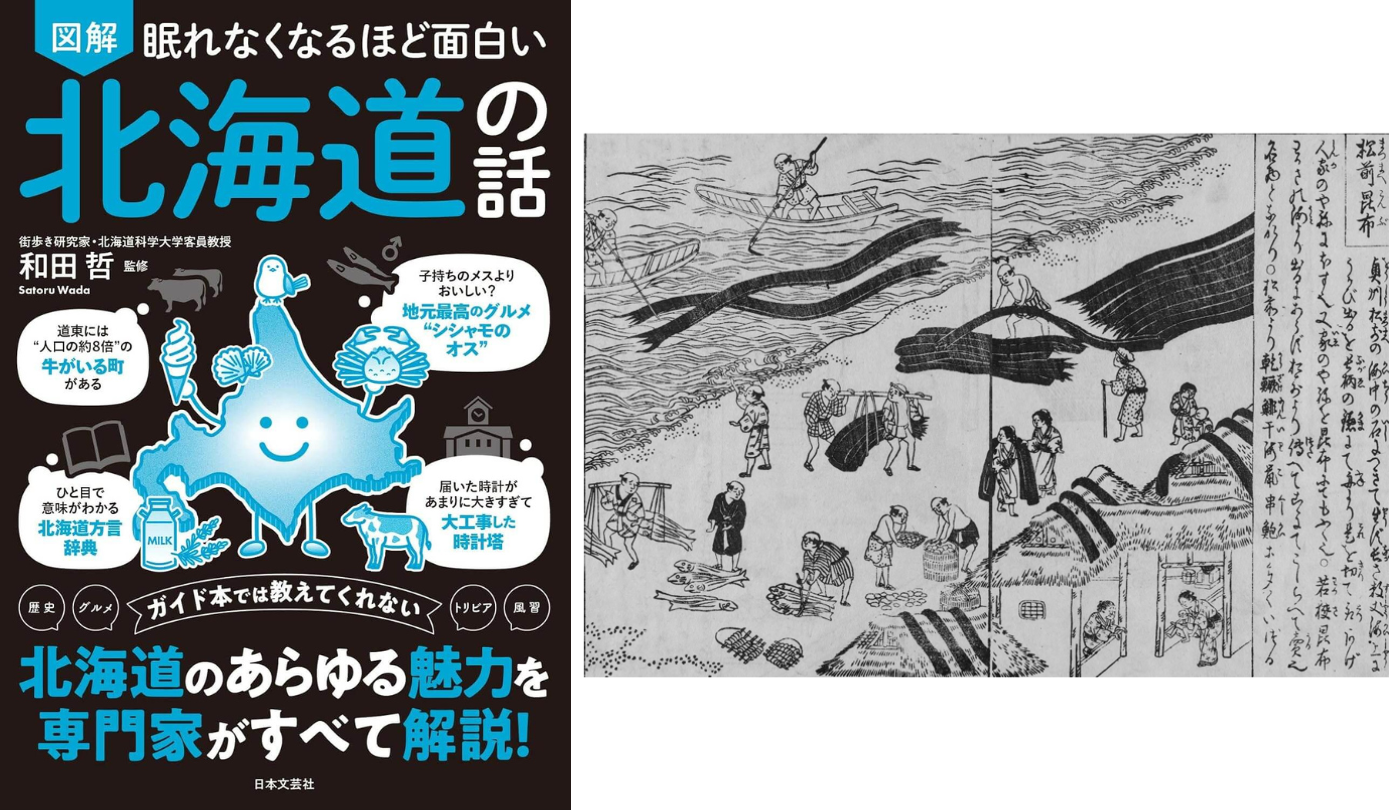

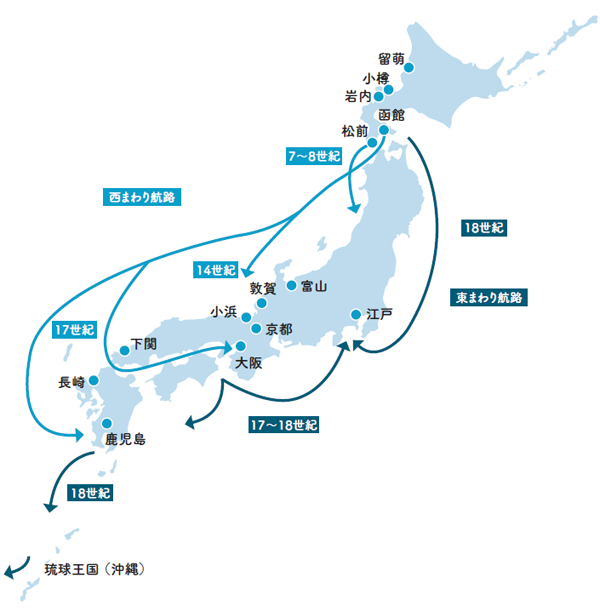

昆布の交易船が蝦夷地(北海道)の松前と本州の間を行き交うようになったのは、鎌倉時代中期以降のこと。室町時代には、蝦夷地の昆布は越前の国(現在の福井県)の敦賀港まで船で運ばれ、当時、京都や大阪でも流通するようになりました。

さらに江戸時代には、当時、経済の中心地だった大阪と蝦夷地を日本海ルートで結ぶ北前船による交易が盛んになり、大阪などの関西圏で昆布が大量に消費されるようになりました。当時、北前船の拠点だった福井や富山、大阪では、昆布で出汁を取ったり食べたりする昆布食文化が根づいており、現在も昆布の消費量はトップクラスです。

一方、現在、北海道で暮らす人の多くは明治時代以降に日本の各地から移住してきた人たちの子孫です。そのため、日本一の昆布の生産地でありながら、もともと昆布食文化が根づいていない地域をルーツとする人も多く、消費量も「全国平均かそれ以下」なのだと考えられています。

清にまでつながっていた「昆布ロード」

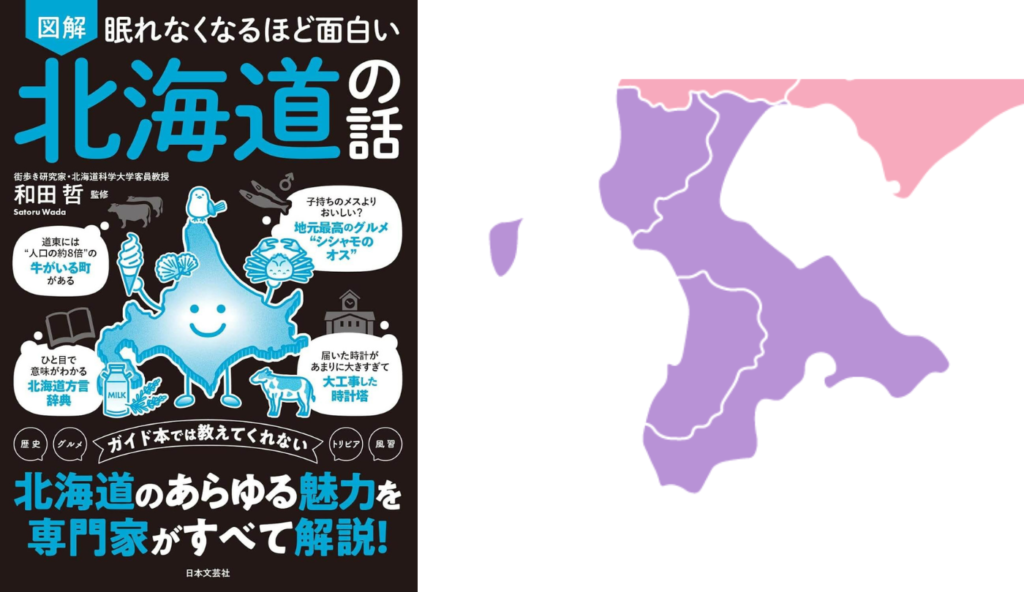

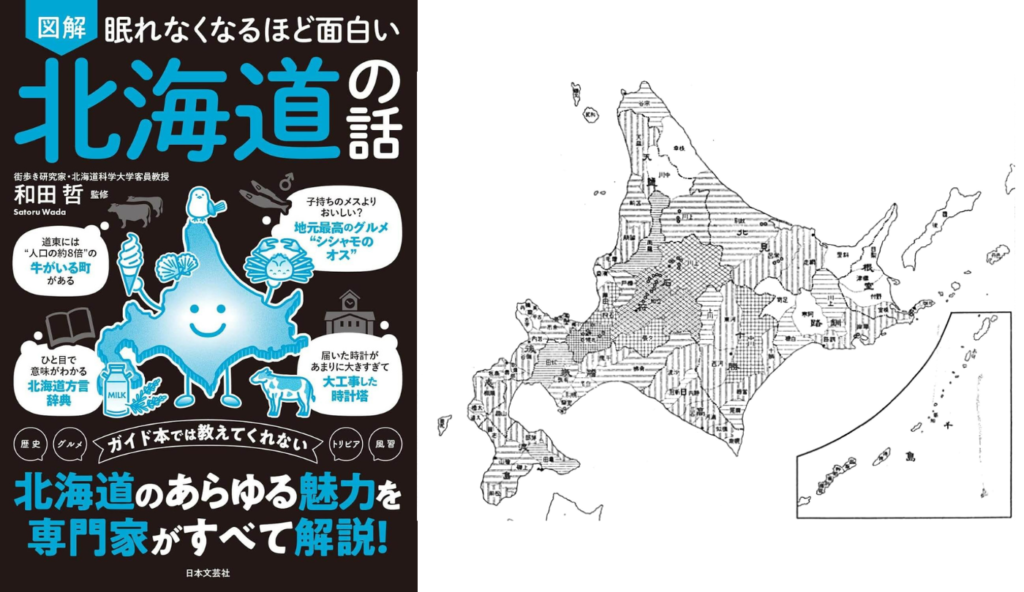

【江戸時代に成立した昆布ロード】

沖縄で昆布の消費量が多い理由

江戸時代の中頃から幕末にかけて成立した北前船などによる昆布の流通網は、現在では「昆布ロード」と呼ばれています。その後、昆布ロードは江戸や九州、琉球王国(沖縄)へと拡大。さらに琉球王国から清へも輸出されました。

現在、昆布がとれない沖縄県で昆布消費量が多いのは、江戸時代に昆布ロードの中継地だったためと言われています。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話』監修:和田 哲

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話』

監修:和田 哲

★累計300万部突破!『眠れなくなるほど面白い図解シリーズ』初の“地域探求ジャンル”!ガイドブックでは教えてくれない北海道の面白い知識の数々を専門家が徹底解説!★

広大な土地と、エリアごとに様々な魅力を感じることのできる北の大地“北海道”。

お祭り、グルメ、多様な観光スポットなど、その魅力から国内、国外問わず多くの人が観光に訪れます。

しかし、おいしいお店や観光スポットの情報は知っていても、意外と北海道という土地の本当の面白さを知らない人も多いのではないでしょうか。

そこで本書では、長年北海道を街歩きして研究してきた著者が、北海道の面白すぎる歴史や食の知識、地名や風習のトリビアなどを余すことなく徹底解説!

『北海道の開拓がスピーディーにできたのは屈強な囚人たちがいたから』

『北海道の隠れた激うまグルメ“シシャモのオス”』

『北海道の盆踊りは“大人の事情”で二部制』

など、すぐにでも誰かに話したくなるような内容が満載です。

北海道に住んでいる方も、そうでない方も、もっともっと北海道の魅力を知ることができる一冊です。

この記事のCategory

オススメ記事

北海道にも“県名”があった!? わずか4年で廃止された理由とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

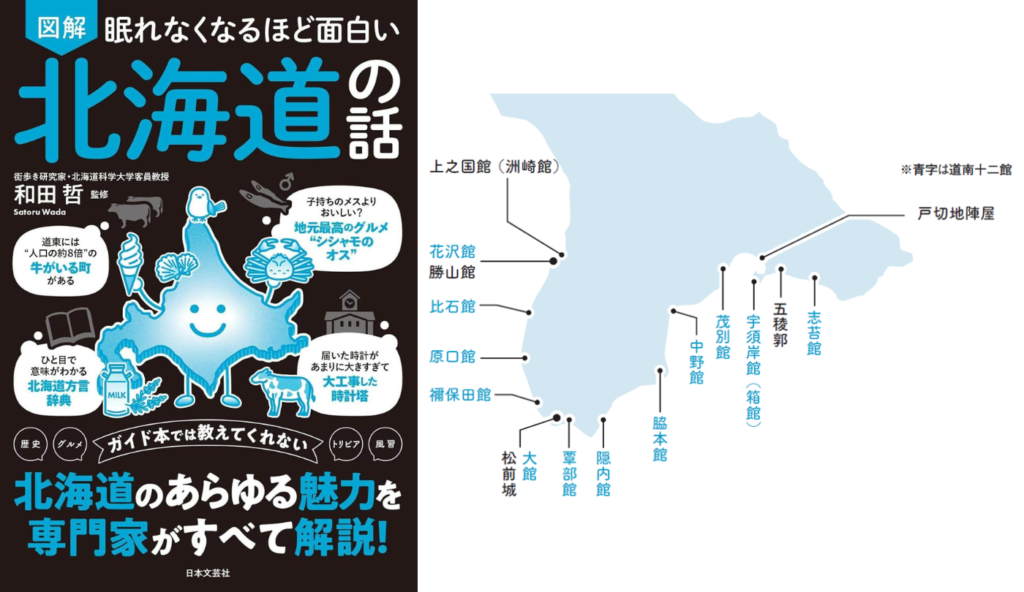

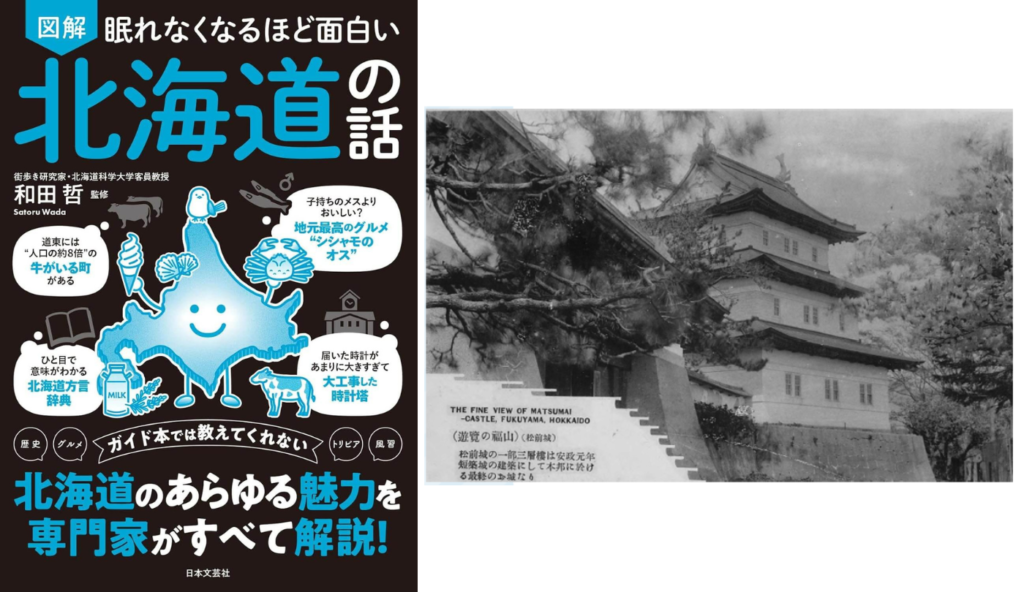

五稜郭や松前城だけじゃない!北海道の城は個性派揃い【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

知られざる「すすきの」の始まり―― 札幌に“遊廓”を作ったのは行政だった!?【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

函館で行われた日本初の“非公式選挙”とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

北海道に潜んだ“隠れキリシタン”の真実、殉教と布教の歴史とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

北海道を開拓したのは武士と囚人だった?【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

現存する最後の純日本式城郭“松前城”、数時間で陥落した悲しい歴史とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

札幌は京都を模して作られた? 札幌が北海道の中心地となった理由とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

求人情報

シニア活躍中/交通誘導員/週1~OK/電話応募で7万円支給

株式会社エナジー

勤務地:愛知県雇用形態:アルバイト・パート給与:日給1万200円~1万2,000円スポンサー:求人ボックス

大阪/不動産管理/手取りを増やす取組/借上社宅/完全週休2日/業界新聞掲載多数

株式会社匠地所

勤務地:大阪府雇用形態:正社員 / 契約社員 / 新卒・インターン給与:年収350万円~800万円スポンサー:求人ボックス

経験者募集!高層ビルのガラス・パネル張り工事/実働7h・残業なし/家賃3万円の社宅あり・賞与年2回

有限会社嶋工業

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給35万円~46万円スポンサー:求人ボックス

スーパー店内レジスタッフ

サミットストア 西小山店

勤務地:東京都雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,400円スポンサー:求人ボックス

施工管理スタッフ

アート産業株式会社

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給27万5,800円~41万800円スポンサー:求人ボックス

ルート営業/固定得意先管理

株式会社田中化成

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給25万円~35万円スポンサー:求人ボックス