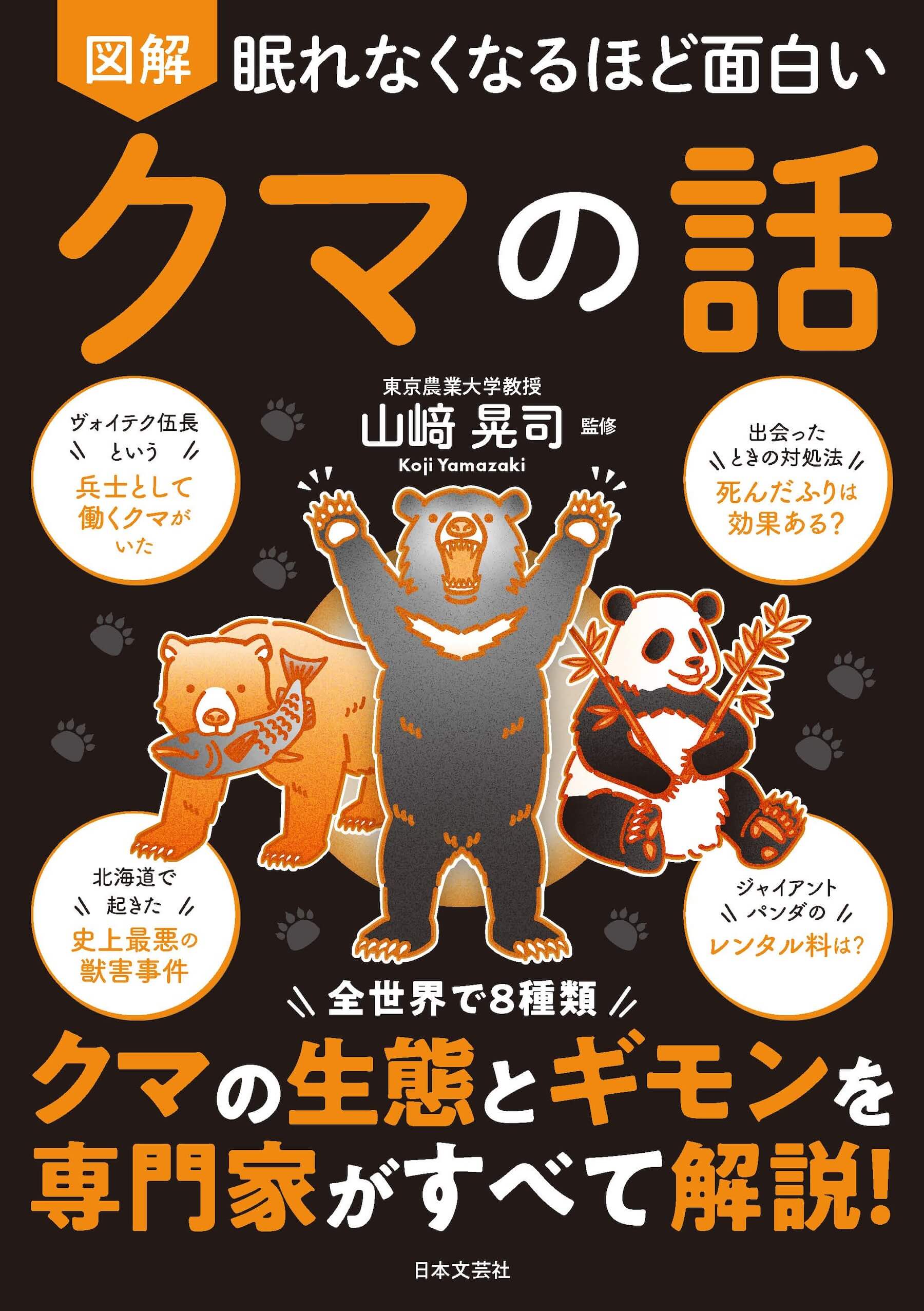

クマの足裏に秘密道具が!? 氷上を滑らず歩ける理由とは【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

クマの足の裏には滑り止めがついている

秘密の正体は「パピラ」と呼ばれる小突起

多くの哺乳類の足の裏には、驚くべき滑り止め機能が備わっています。見た目には大きな肉球と分厚い足裏が目立ちますが、その構造をよく見ると、地形や環境に応じた繊細な適応の痕跡がわかるのです。

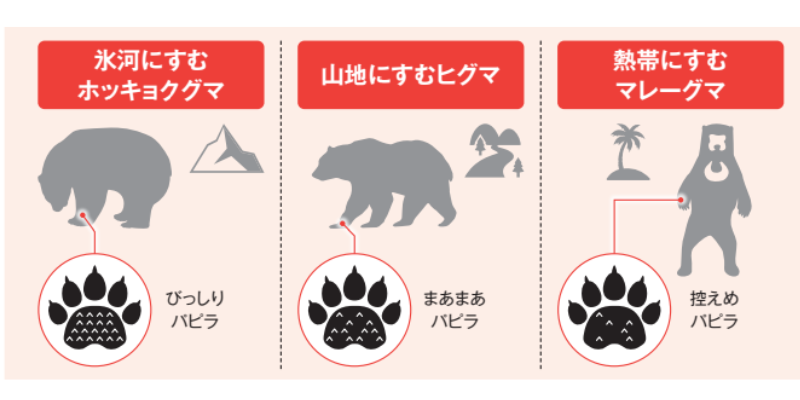

たとえばホッキョクグマ。氷の上で暮らす彼らは、ツルツルと滑りそうな極寒の大地でも軽やかに歩くことができます。その秘密は、足の裏にある小さな突起―「パピラ」と呼ばれる滑り止め構造です。このパピラが氷の表面にグリップし、まるでスパイクのような働きをします。さらに、肉球の間には厚い毛が密生しており、摩擦力を高めつつ冷気からも足を守っています。寒冷地で生きるために特化した、まさに北極仕様のつくりといえるでしょう。

では、森林や山岳地帯に暮らすクマたちはどうでしょうか?

ツキノワグマやヒグマの足の裏にも、やはりパピラが存在します。氷上ほどではないにしても、岩場や斜面、ぬかるんだ地面などを滑らずに歩くための滑り止め機能を備えているのです。また、彼らの足は指が広がりやすい構造になっていて、不安定な地面でもしっかりと体重を分散させることができます。加えて、柔らかな脂肪層のクッションが衝撃を吸収し、静かに歩くことにも役立っています。

滑り止め構造「パピラ」とは

パピラ

肉球にある小さな突起のこと。これが滑り止めとなり、氷上や斜面などでの転倒を防ぐ。

ホッキョクグマの足の裏

肉球にあるパピラの密度は高め。びっしりと生えた厚い毛で摩擦力を高めつつ、冷たい氷の上でも足を守ることができる。

ツキノワグマの足の裏

パピラの密度はやや控えめ。広がりやすい指を持ち、山岳地帯の傾斜やぬかるんだ土の上などを滑らずに歩くことができる。

3種のクマ別 パピラ発達度

● 氷河にすむホッキョクグマ:パピラ密度【びっしり】

● 山地にすむヒグマ:パピラ密度【まあまあ】

● 熱帯にすむマレーグマ:パピラ密度【控えめ】

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話』監修:山﨑晃司

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話』

監修:山﨑晃司

世界中数多くの動物園で飼育され、アニメや漫画、ファンシーキャラクターのモチーフとしても起用されることの多い人気の動物「クマ」。

最近では日本全国で目撃が相次いで発生したり、温暖化の影響で冬眠をしないクマも確認されたりすることから、話題に事欠かない今大注目の動物です。

しかし、ペットとして飼うことは難しく、ときに人を襲う恐ろしい側面も持ち合わせるクマ。

それなのになぜ人間にとって馴染み深く身近な存在に感じるのでしょうか。

「クマは大体力士2人分の重さ」「死んだふりは意味ある?クマに出会ったときの対処法」

「ホッキョクグマは皮膚が真っ黒で毛が透明?」「年々増加している“新世代クマ”って!?」

「イエティとビッグフットの正体はクマ?」

愛玩動物、猛獣、食用、ワーキングアニマルなど、さまざまな角度からクマの生態と特徴を解説し、クマの知られざる魅力に迫ります。

これを読めばクマのことがもっと好きになること間違いなしの一冊です。

この記事のCategory

オススメ記事

ハチミツとサケが好きなのは本当? クマの意外なグルメ事情とは【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

ホッキョクグマは9日間泳ぎ続ける!? 多才なアスリートクマの驚異のスタミナ【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

人の動きを読む賢いクマ、木登り名人・ツキノワグマの運動能力がすごすぎる【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

体重は力士2人分!? クマの驚異の巨体とパワーとは!【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

白い殺し屋・ホッキョクグマは氷上の最強肉食獣【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

知性と学習力を兼ね備えた森の知恵者 “山の王者”ヒグマの素顔とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

蜜を狙う木登り名人!長舌スナイパー“マレーグマ”の生態とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

ドアもクーラーボックスも開けちゃう!『森のくまさん』のモデル “アメリカクロクマ”の生態とは【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

求人情報

2t定期便配送ドライバー/運転手/土日休み/有給休暇/学歴不問/週休2日制

株式会社和幸流通サービス

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給24万円~30万円スポンサー:求人ボックス

電子機器のワイヤーハーネス加工エンジニア

株式会社SASAKI CONNECT

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給22万円~28万円スポンサー:求人ボックス

土木・建築工事作業スタッフ

株式会社鈴木土木

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給35万円~50万円スポンサー:求人ボックス

「残業ほぼなし」准看護師/正職員/シフト相談可/介護付き有料老人ホーム/社会保障完備

ウィルマーク香椎浜

勤務地:福岡県 福岡市雇用形態:正社員給与:月給19万2,700円~26万8,300円スポンサー:求人ボックス

賞与実績5.5ヶ月分!「レストランなどの内装施工管理」/入社準備金最大15万円/土日祝休み/未経験者歓迎

大信工芸株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給35万円~60万円スポンサー:求人ボックス

理学療法士/訪問リハビリテーション

訪問看護ステーション リカバリー 住吉事務所

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給30万円~35万1,000円スポンサー:求人ボックス