消費量減でも起こる米不足 「減反政策」の危ういバランスとは【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

年々減少する米の消費量それでも起こる米不足

食べていないのになぜ足りない?

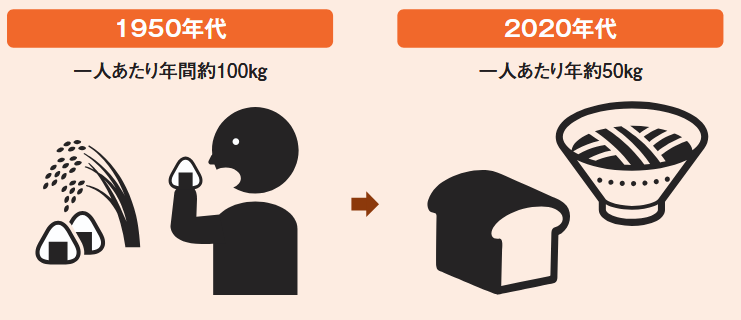

日本人は昔に比べて、米をあまり食べなくなりました。1950年代には一人あたり年間100kg以上だった米の消費量は、現在ではその半分以下。朝はパン、昼は麺、夜は少しのご飯といったスタイルが当たり前になり、和食中心の暮らしは大きく変わっています。

それにもかかわらず、近年では米が不足する令和の米騒動が起こりました。食べる量は減ったのに、なぜ米不足が起きたのか─この矛盾のカギは、国の制度にあります。

1970年代から長く続いたのが、いわゆる減反政策です。米が売れ残り、余るようになった結果、市場には過剰な在庫があふれ、米価が暴落。農家の収入が減っただけでなく、政府が米を買い取って保管するコストも増え、税金の負担が大きな問題となりました。

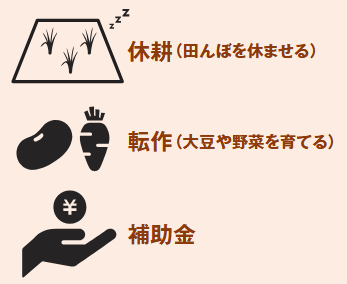

そこで政府は、農家に対して米の生産を控えるよう呼びかけました。補助金と引き換えに、田んぼを休ませたり、大豆や野菜を育てたりする転作も進められました。米をつくらずに農業を続けるための、苦肉の策といえるでしょう。

つまり、米の消費量が減った分、生産量も抑えられ、供給はギリギリの水準に調整されていたのです。少しの需要増で、たちまち米不足に陥ってしまう ─ そんな危ういバランスの上に、私たちの食卓は成り立っています。

ご飯を食べない? 米の消費量変化

現在では、米の消費量はピーク時の半分以下まで低下。和食中心だった食生活が、朝はパン、昼は麺などに変わってきています。

米をつくらない農業って? 減反と転作のしくみ

米が余り、 価格が下がる

米が売れ残った結果、過剰な在庫があふれ、米価が暴落。農家の収入が減っただけでなく、政府が米を買い取って保管するコストが急増しました。

減反政策の開始

農家に対して米をつくらないよう呼びかけ、補助金を出す代わりに、田んぼを休ませたり、米ではなく大豆や野菜を育てたりする転作が進められました。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 米の話』著:トキオ・ナレッジ

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 米の話』

著:トキオ・ナレッジ

スーパーなどでの米不足、転売、価格高騰などで、ニュースやワイドショーでここ最近毎日のように取り上げられる今いちばんのホットトピック「米」。

備蓄米の放出により、古米がスーパーやコンビニで置かれるようになりましたが、味や品質、衛生面、値段、美味しく食べる方法など、普段何気なく食べていた米について興味をもって調べる人が増えてきました。

また、近年糖質制限という逆風もある一方で、健康志向や和食ブームの高まりにより「米」の再評価も進んでいます。

本書は、私たちの食卓に欠かせない「お米」にまつわる知識・文化・歴史・雑学などを、図解を交えてわかりやすく、楽しく紹介する教養本です。

「“令和の米騒動”はひとつの原因では語れない」

「年々減少する米の消費量 それでも起こる米不足」

「備蓄米ってなに? 米に消費期限はないの?」

「外国米が日本市場になかなか入れない理由」

「炊飯器に放置された保温状態の米の消費期限は?」

「白米より栄養価アップ!今人気の分づき米とは」などなど

読めば誰かに話したくなる米知識が詰まった一冊です。

この記事のCategory

オススメ記事

原因わからぬ「令和の米騒動」 スーパーから米が消えた様々な要因とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

大正の暴動、平成のタイ米、令和の買い占め…繰り返される「米騒動」の歴史とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

日本の米は美味しいけど量は少ない?世界の米生産ランキングTOP10!【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

知らぬ間に胃と腸は限界寸前!胃と腸を弱らせる“6つの落とし穴”に要注意!【眠れなくなるほど面白い 図解 胃と腸の話】

クマは人を恨まない? 執念深く見える理由の真実とは【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

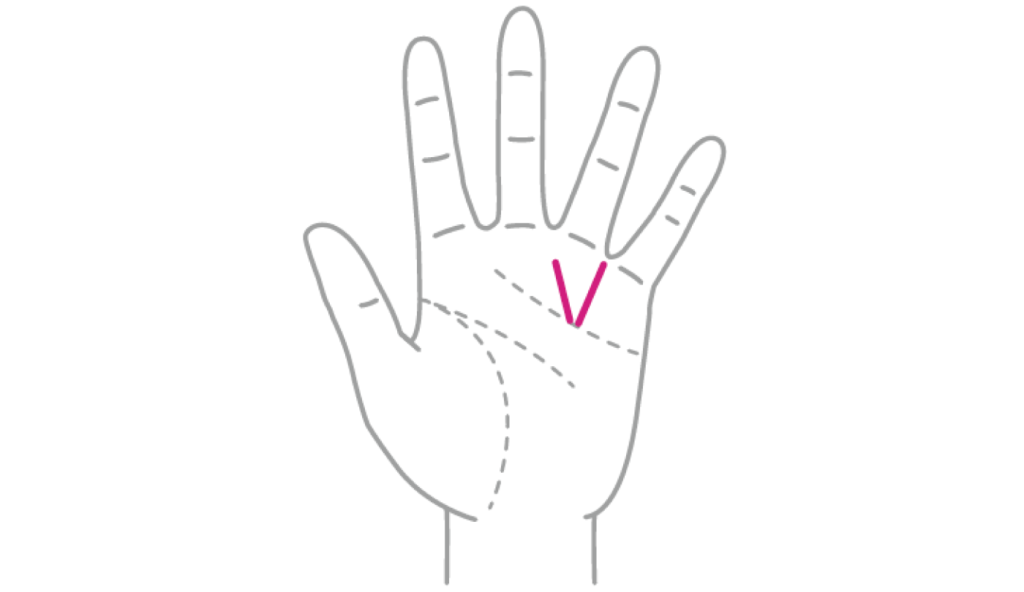

名声や成功、金銭運を含む幸福が年齢を重ねる度に入ってくる「幸運な太陽線」とは!?【手相の教科書】

腎臓に手を置くだけで心地よくなる? 心を安心させるために知っておきたい“外受容感覚”と“内受容感覚”とは?【今度こそ「不安ぐせ」をゆるめる ポリヴェーガル理論】

求人情報

介護職・ヘルパー/貴重な障害者施設での派遣です!日勤のみ・夜勤のみでの勤務も相談可能でフレキシブルな働き方ができます

株式会社ベネッセキャリオス

勤務地:東京都雇用形態:派遣社員給与:時給1,420円~1,800円スポンサー:求人ボックス

自動車整備士/日産グループ/自動車整備士3級以上

愛知日産自動車株式会社

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:年収400万円スポンサー:求人ボックス

「建築プロジェクトを支える事務職」建築事務スタッフ/月収27万~30万/未経験OK/年間休日125日

The Fool合同会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給27万円~30万円スポンサー:求人ボックス

「好きを仕事に!」未経験採用枠/カプセル玩具製造スタッフ/高収入/研修充実

株式会社NeooN

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給30万円~45万円スポンサー:求人ボックス

大手メーカーでの企業受付3名体制/英語活用/未経験OK/接客・ショールーム・カウンター/総合・フロアー受付

株式会社パソナ

勤務地:大阪府雇用形態:契約社員給与:月給25万3,700円~スポンサー:求人ボックス

測量スタッフ

株式会社スマート設計

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給25万円~50万円スポンサー:求人ボックス