武士の給料は米だった!? 江戸を動かした「石高制」のしくみとは【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

江戸時代、武士の給料は米で支給

〝石高制〟が支えた封建のしくみ

現代では給料といえばお金が当たり前ですが、江戸時代の武士たちは「米」を給料として受け取っていました。これは「石高制」と呼ばれる制度で、年貢として集めた米をもとに、領主や武士の報酬が決まるという、封建社会の基本的なしくみです。

「石(こく)」とは米の体積を表す単位で、1石はおよそ150kg。これは成人男性が一年間に食べる米の量でもあります。当時、武士の身分や収入は「◯◯石取り」といった言い方で表されていて、たとえば1000石取りの武士であれば、年間に1000石分の収入があることを意味します。

また、米は年貢として農民から徴収されたあと、蔵に集められ、幕府や藩の財政を支える重要な資源となっていました。米蔵がある場所は政治や経済の拠点となり、「蔵屋敷」が都市の発展に一役買うこともあったのです。

さらに、米による給料の支給は地域の商業にも影響を与えました。武士は、受け取った米を城下の商人に売却して現金化し、生活に必要なものを購入していました。これにより、流通や商いのしくみが整っていきました。

このように、米は単なる主食ではなく、経済や社会制度を支える「価値の単位」としても大きな役割を担っていたのです。

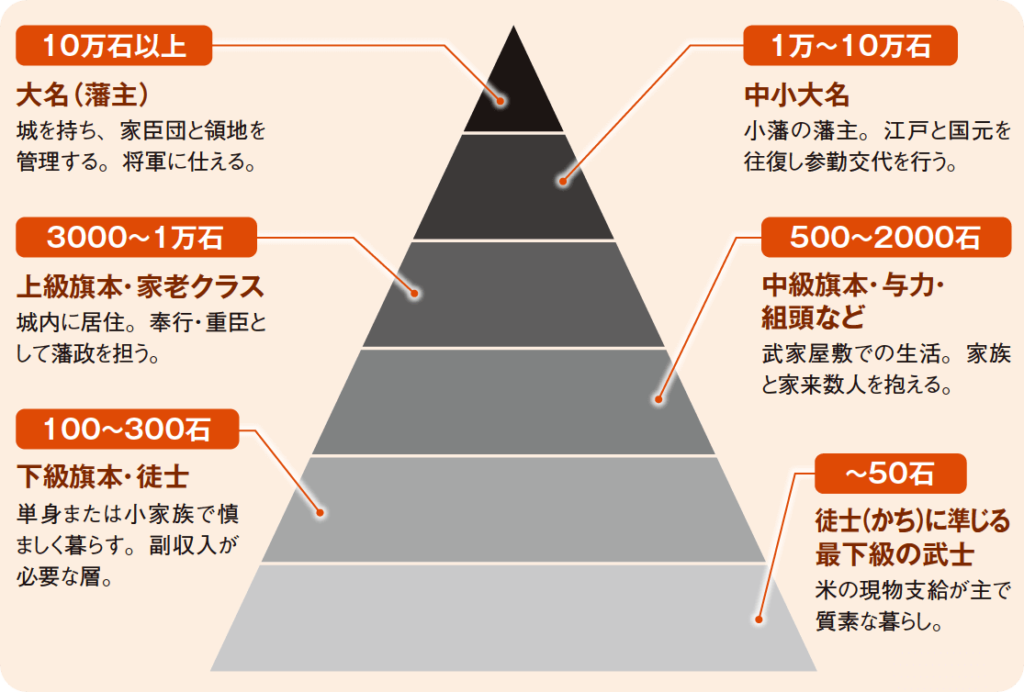

米の量で収入が決まるしくみ

1石=約150kg =成人1年分の食料。城づくりや軍役にも影響するなど、石高は「米でできた経済の基準」でした。

江戸時代の石高と武士の暮らし

石の数が多いほど高い身分となり、豊かな生活を送ることができました。米の量が、武士の「身分証明」だったのです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 米の話』著:トキオ・ナレッジ

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 米の話』

著:トキオ・ナレッジ

スーパーなどでの米不足、転売、価格高騰などで、ニュースやワイドショーでここ最近毎日のように取り上げられる今いちばんのホットトピック「米」。

備蓄米の放出により、古米がスーパーやコンビニで置かれるようになりましたが、味や品質、衛生面、値段、美味しく食べる方法など、普段何気なく食べていた米について興味をもって調べる人が増えてきました。

また、近年糖質制限という逆風もある一方で、健康志向や和食ブームの高まりにより「米」の再評価も進んでいます。

本書は、私たちの食卓に欠かせない「お米」にまつわる知識・文化・歴史・雑学などを、図解を交えてわかりやすく、楽しく紹介する教養本です。

「“令和の米騒動”はひとつの原因では語れない」

「年々減少する米の消費量 それでも起こる米不足」

「備蓄米ってなに? 米に消費期限はないの?」

「外国米が日本市場になかなか入れない理由」

「炊飯器に放置された保温状態の米の消費期限は?」

「白米より栄養価アップ!今人気の分づき米とは」などなど

読めば誰かに話したくなる米知識が詰まった一冊です。

この記事のCategory

オススメ記事

最古のファストフード? おにぎりは弥生時代から食べられていた!?【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

好きな米のタイプはどれだ? 米は4タイプに分けられる【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

大正の暴動、平成のタイ米、令和の買い占め…繰り返される「米騒動」の歴史とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

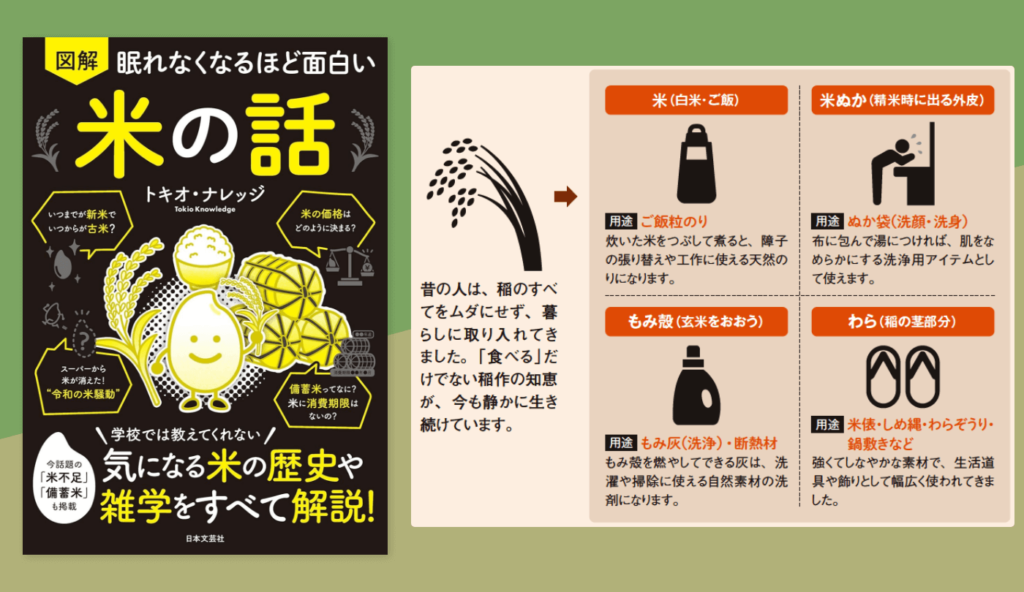

「米は食べる」だけじゃない! 稲をフル活用する日本人の知恵とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

スーパーでの米の価格は誰がどう決める? 米価の仕組みを解説【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

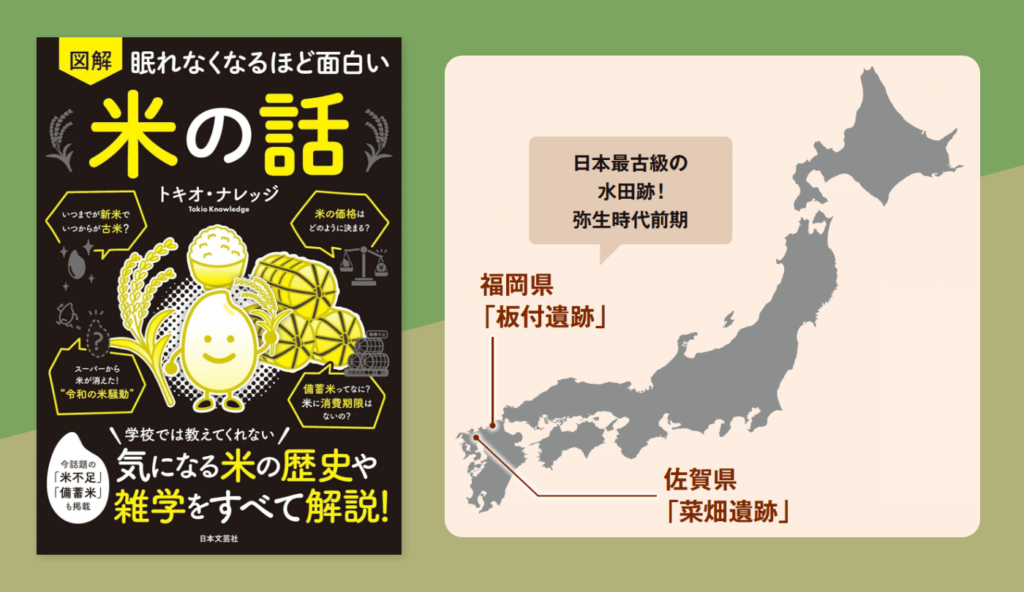

最古級田んぼは九州にある!? 日本の稲作の起源はどこに?【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

日本の米は美味しいけど量は少ない?世界の米生産ランキングTOP10!【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

新米と古米の境界線は? 米の“年齢”と表示ルールとは【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

求人情報

スーパー店内レジスタッフ

サミットストア 中野店

勤務地:東京都雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,300円スポンサー:求人ボックス

トヨタ博物館での女子トイレ・更衣室含む/清掃業務

東急プロパティマネジメント株式会社

勤務地:愛知県雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,150円スポンサー:求人ボックス

電気工事のケーブル引きや端末操作/未経験OK/日給2万円・寮完備・食事付・渡航費無料

Grace防災設備株式会社

勤務地:東京都雇用形態:業務委託給与:日給2万円スポンサー:求人ボックス

地元で働くNISSANの営業

愛知日産自動車株式会社 日進竹の山店

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給19万円~23万円スポンサー:求人ボックス

システムエンジニア

株式会社ベイソル

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給31万円スポンサー:求人ボックス

産直の東都生協配送ドライバー/1.5t車

東都生活協同組合

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給24万500円~スポンサー:求人ボックス