豊作祈願の歴史をたどる! 日本の米にまつわる祭りと伝統行事【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

豊作祈願! 日本の米に関する祭りと伝統行事

神様と稲を結ぶ日本の祭り

日本人の暮らしと深く結びついてきた米。その歴史は、ただの食べ物という以上に、自然と人、神様と命をつなぐ〝結び目〟としての意味を持っていました。日本各地で行われてきた稲作の祭りは、神に祈り、稲に感謝し、ともに生きるという心の表れでもあったのです。

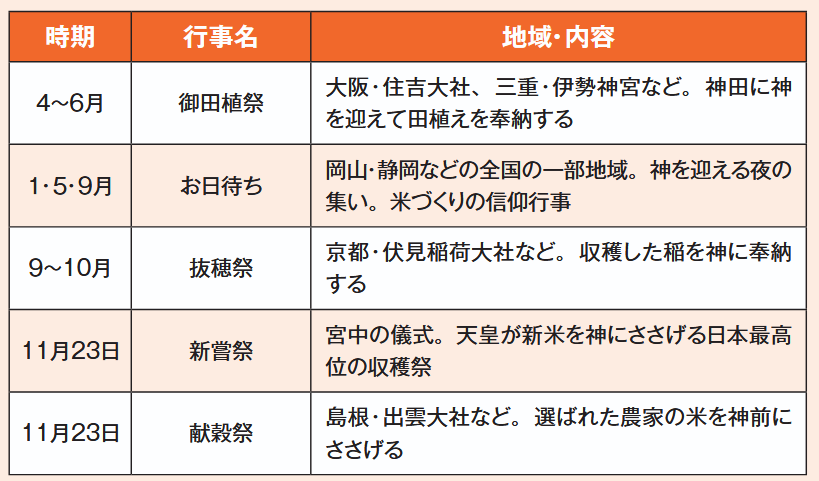

春の田植えに合わせて行われる「御田植祭」では、神社の神田で白装束の早乙女たちが田植えを行い、五穀豊穣を願います。大阪府の住吉大社や三重県の伊勢神宮などでは、神楽や踊りが奉納され、田んぼに神を迎える神聖な時間が流れます。こうした行事は、農業が自然とともにあるという感覚を今に伝えているのです。

秋になると、収穫の喜びとともに「新嘗祭」が各地で営まれます。とくに11月23日に宮中で行われる新嘗祭は、天皇が新米を神に供え、国の安寧と五穀豊穣を祈る由緒ある儀式です。この日は現代では「勤労感謝の日」としても知られていますが、その由来は豊かな実りへの深い感謝にあります。

こうした中央の神事だけでなく、地域にも多彩な行事が息づいています。たとえば、京都府の伏見稲荷大社では「抜穂祭」が行われ、神田での収穫が神にささげられます。島根県の出雲大社では「献穀祭」として、選ばれた農家の米を神前に供える儀式が続いています。

稲作とともに暮らす! 春から秋までの米の祭り

豊作祈願や稲の収穫祭からはじまった祭り

京都府の祇園祭

豊作と災厄除けの両面をもつ日本三大祭のひとつ。

大阪住吉大社の御田植祭

農業の大切さを伝える行事としても継承

秋田竿燈まつり

江戸時代にはじまった、稲穂に見立てた竿燈(かんとう)を掲げて豊作を祈る行事。

運動会が秋に行われるのも、秋のお祭りの延長です。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 米の話』著:トキオ・ナレッジ

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 米の話』

著:トキオ・ナレッジ

スーパーなどでの米不足、転売、価格高騰などで、ニュースやワイドショーでここ最近毎日のように取り上げられる今いちばんのホットトピック「米」。

備蓄米の放出により、古米がスーパーやコンビニで置かれるようになりましたが、味や品質、衛生面、値段、美味しく食べる方法など、普段何気なく食べていた米について興味をもって調べる人が増えてきました。

また、近年糖質制限という逆風もある一方で、健康志向や和食ブームの高まりにより「米」の再評価も進んでいます。

本書は、私たちの食卓に欠かせない「お米」にまつわる知識・文化・歴史・雑学などを、図解を交えてわかりやすく、楽しく紹介する教養本です。

「“令和の米騒動”はひとつの原因では語れない」

「年々減少する米の消費量 それでも起こる米不足」

「備蓄米ってなに? 米に消費期限はないの?」

「外国米が日本市場になかなか入れない理由」

「炊飯器に放置された保温状態の米の消費期限は?」

「白米より栄養価アップ!今人気の分づき米とは」などなど

読めば誰かに話したくなる米知識が詰まった一冊です。

この記事のCategory

オススメ記事

武士の給料は米だった!? 江戸を動かした「石高制」のしくみとは【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

1日5合以上!? 爆食が当たり前だった江戸時代の食生活とは【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

最古のファストフード? おにぎりは弥生時代から食べられていた!?【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

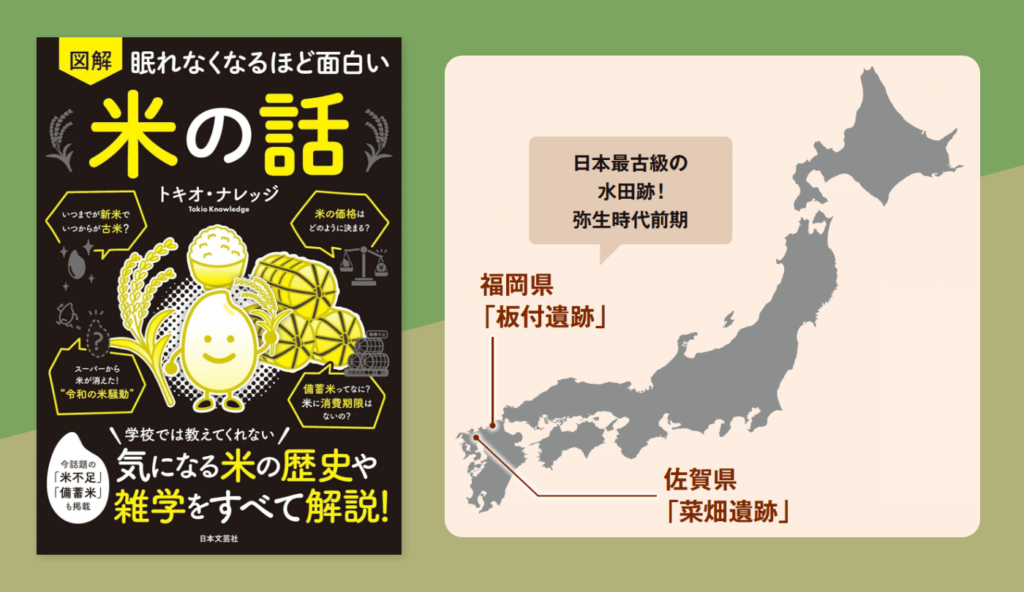

最古級田んぼは九州にある!? 日本の稲作の起源はどこに?【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

昔の人のアイデア満載! 発酵・乾燥・粉砕などなど…米でつくる食べ物と飲み物の知恵とは【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

日本の米は美味しいけど量は少ない?世界の米生産ランキングTOP10!【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

新米と古米の境界線は? 米の“年齢”と表示ルールとは【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

家庭用米と政府備蓄米に違いはある? 精米日とおいしさの関係とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

求人情報

看護助手/療養型病院/寮完備/職員食無料/未経験OK/昇給賞与あり

扇大橋病院

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給23万8,000円~27万6,000円スポンサー:求人ボックス

ジョエル・ロブションの接客・サービス責任者/シェフドラン/年間休日117日/週休2日制/最高峰の舞台でキャリアを築く

ジョエル・ロブション

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:年収430万1,924円~スポンサー:求人ボックス

外壁塗装の提案営業/完全反響のみ/17時退社/足立区

株式会社深井塗装

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給30万円~68万円スポンサー:求人ボックス

未経験から始める退去スタッフ/直行直帰OK・駅チカ・残業少なめ

株式会社デベロップ・マネジメント・ジャパン

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給21万円~24万円スポンサー:求人ボックス

1850円 部内庶務や資料作成など 原則残業ナシ

株式会社マイナビワークス

勤務地:東京都雇用形態:派遣社員給与:時給1,850円スポンサー:求人ボックス

シニア活躍中/交通誘導員/週1~OK/電話応募で7万円支給

株式会社エナジー

勤務地:愛知県雇用形態:アルバイト・パート給与:日給1万200円~1万2,000円スポンサー:求人ボックス