一粒一粒に意味あり、『米』の字に込められた農耕精神【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

「米」という漢字は、バラバラになった稲穂をイメージ

象形文字と八十八の手間の話

私たちに馴染み深い「米」という漢字。見慣れたこの字の形をじっくり見てみると、中央から四方に伸びる線が、バラけた稲の粒のようにも見えてきます。

実際に、「米」という漢字の先駆けとなった象形文字にはいくつかの説があります。もっとも知られているのは、脱穀された稲穂が四方に飛び散る様子をかたどったものとする説で、古代中国で生まれたこの字は、もともと〝粒状のものが散った状態〟を表していたといわれています。また、稲の穂そのものを図案化したという見方もあり、「米」という字がいかに稲と密接に結びついていたかがうかがえます。

一方で、もうひとつよく知られている説があります。米が実るまでには八十八回もの手間がかかるとされ、「八」「十」「八」の3つの数字を組み合わせて「米」という字になった、というものです。こちらは民間の説ですが、稲作にかける労力や祈りの深さを表しているという言い伝えがあります。たった一粒の米にも、数えきれない工程と感謝の気持ちが込められている─そんな農耕文化の精神が伝わってきます。

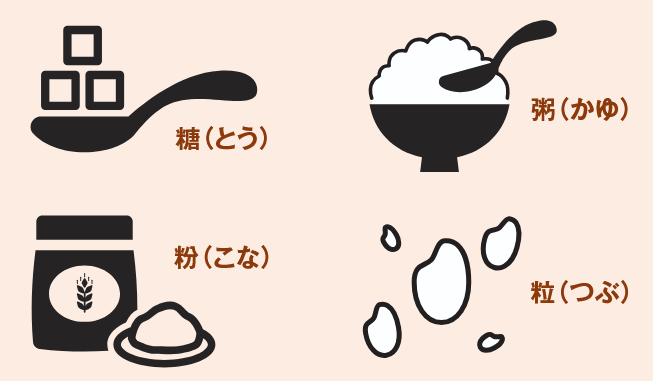

さらにこの「米」の字は、「糧」「糖」「粥」など、多くの漢字の一部としても使われています。これは、食料や甘味料などの原料として米が重要な存在だったことを示す名残です。

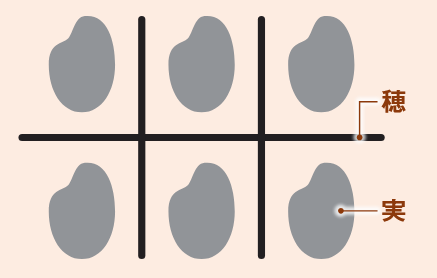

形に注目!「米」という字の由来

象形文字としての「米」

象形文字では、「米」という字は脱穀された稲穂がバラバラに飛び散る様子をかたどったものとされています。

民間説・八十八の手間

「八」「十」「八」の3つの文字を並べて組み合わせたという説です。米は苗を植える、水を引く、害虫を防ぐなど八十八回の手間ひまをかけて育てるからといわれています。

「米」がつく漢字を探してみよう

「糖」は昔、米を発酵させて甘味料をつくったことに由来するなど、米へんは米からつくるものや食に関係する言葉に多く見られます。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 米の話』著:トキオ・ナレッジ

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 米の話』

著:トキオ・ナレッジ

スーパーなどでの米不足、転売、価格高騰などで、ニュースやワイドショーでここ最近毎日のように取り上げられる今いちばんのホットトピック「米」。

備蓄米の放出により、古米がスーパーやコンビニで置かれるようになりましたが、味や品質、衛生面、値段、美味しく食べる方法など、普段何気なく食べていた米について興味をもって調べる人が増えてきました。

また、近年糖質制限という逆風もある一方で、健康志向や和食ブームの高まりにより「米」の再評価も進んでいます。

本書は、私たちの食卓に欠かせない「お米」にまつわる知識・文化・歴史・雑学などを、図解を交えてわかりやすく、楽しく紹介する教養本です。

「“令和の米騒動”はひとつの原因では語れない」

「年々減少する米の消費量 それでも起こる米不足」

「備蓄米ってなに? 米に消費期限はないの?」

「外国米が日本市場になかなか入れない理由」

「炊飯器に放置された保温状態の米の消費期限は?」

「白米より栄養価アップ!今人気の分づき米とは」などなど

読めば誰かに話したくなる米知識が詰まった一冊です。

この記事のCategory

オススメ記事

コシヒカリ一強の理由とは? 昭和の食卓を彩ったササニシキとの分かれ道【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

安くても売れない外国米のナゾ 外国米が日本市場になかなか入れない理由とは【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

好きな米のタイプはどれだ? 米は4タイプに分けられる【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

大正の暴動、平成のタイ米、令和の買い占め…繰り返される「米騒動」の歴史とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

原因わからぬ「令和の米騒動」 スーパーから米が消えた様々な要因とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

スーパーでの米の価格は誰がどう決める? 米価の仕組みを解説【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

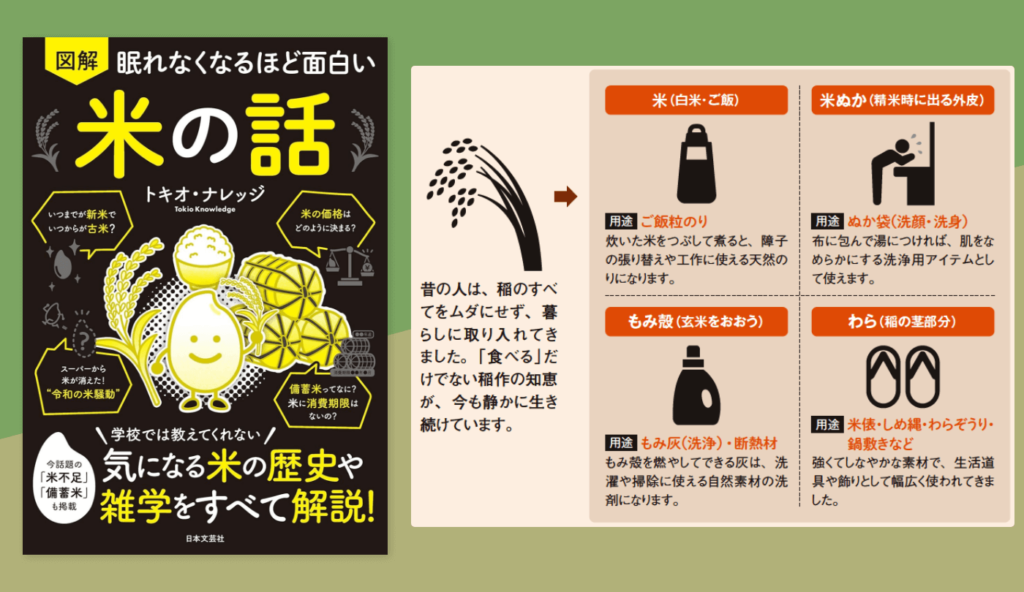

「米は食べる」だけじゃない! 稲をフル活用する日本人の知恵とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

最古のファストフード? おにぎりは弥生時代から食べられていた!?【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

求人情報

ケアマネジャー/ケアマネジャー/日勤のみ

ビーステップケアセンター

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給25万円スポンサー:求人ボックス

コインパーキングの運営

大和ハウスパーキング株式会社

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給24万5,000円~28万5,000円スポンサー:求人ボックス

正看護師・日勤のみ/病棟での日勤正職員!年間休日124日!福利厚生充実!残業ほぼナシ!/病院

社会福祉法人四天王寺福祉事業団 四天王寺病院

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給22万1,450円~27万8,650円スポンサー:求人ボックス

スズキ販売店での自動車整備士

スズキオート 江戸川

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給22万円~30万円スポンサー:求人ボックス

機械装置の組立/アッセンブリ/スタッフ

株式会社アイ・エム・ジー

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給20万円~27万円スポンサー:求人ボックス

修正液のインク加工/寮完備/日払い/工場・製造

株式会社日本ケイテム

勤務地:大阪府雇用形態:派遣社員給与:時給1,500円スポンサー:求人ボックス