休職すべきかどうか?ドクターの判断基準とは【眠れなくなるほど面白い 図解 メンタルの話】

「勧める」という言い方の理由

うつ状態になったら、しっかり休むことが大事です。では、精神科医はどのような基準で患者に休職を勧めるのでしょうか?まずは「本人の気持ち」です。本人が休みたいと思っているのかは大事です。ここで「休みたい」と言った場合は、休むよう勧めます。病気で休むのは本人の権利なので、甘えだからダメだとか思う必要はありません。

ふたつ目は「周囲の意見」です。実は本人よりも、周囲の人のほうがその人のことをよく見ていたりします。うつ状態の人は無理してでも働こうとしがちなため、周囲の意見をきちんと聞いて判断するほうが、結果的に正しかったということも多いのです。

また、「仕事はできているか?」もポイントで、まともに仕事ができない状態であれば、当然ですが休むよう勧めます。ほかにも食事や睡眠がとれずに「体重が大きく変化」した、職場へ行くたびに「動悸がする、自然と涙が出る」「死にたいという気持ちがある」といった場合も休職を勧めます。

なお、ここまで「休職を勧める」という書き方をしてきましたが、精神科医は基本的に「休職しなさい」とは言いません。精神科の患者さんは命令され、人権無視されてきた歴史的背景があるため、精神科医はこのような言い回しをするのです。まだ症状が軽いから「勧める」という言い方をしているわけではないことは覚えておきましょう。

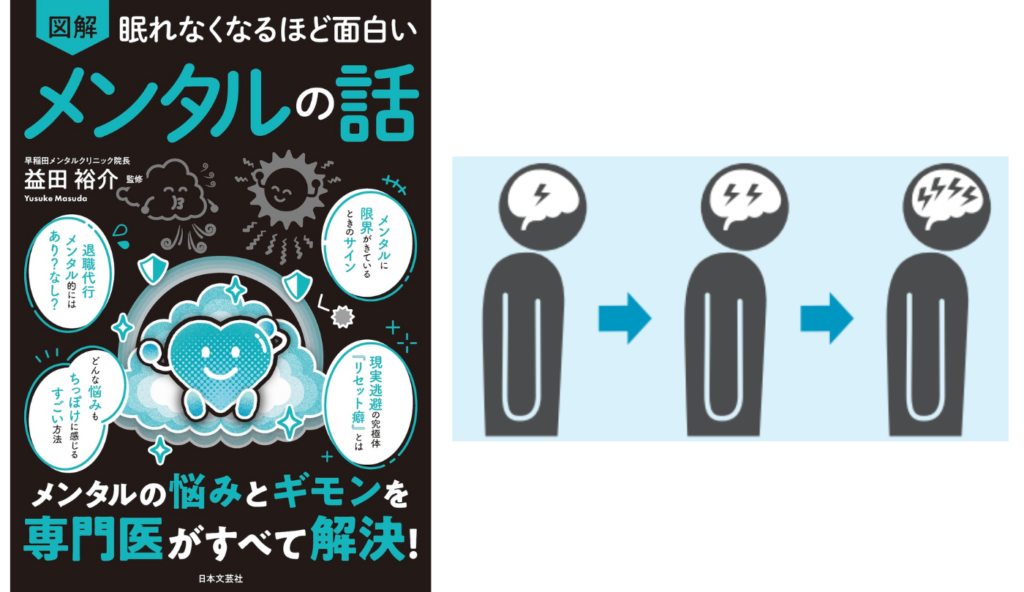

休職したほうがよいサイン

- 「仕事を休みたい」と思っている

- 周囲の人が「休んだほうがよい」と感じている

- しっかり仕事ができていない

- 食事、睡眠が取れていない

- 体重が大きく変化した

- 職場へ行くと動悸がする、自然と涙が出る

- 「死にたい」という気持ちがある

項目の下に行くほど重症度が増していくが、どれかひとつでも引っかかるのであれば、休職したほうがよい。

過労死と認定される基準

- 2~6ヶ月間平均で月80時間超の時間外労働

- 発症前1ヶ月間に100時間超の時間外労働

労災の過労死が認定される基準を超えていて、うつ症状がひどいときも休職したほうがよい。放っておけば、本当に死んでしまう可能性がある。

基本的にドクター・ストップはしない

本人とドクターで協議をして「本人主導で治療方針を決める」のが基本のため、本人が「働きたい」と言っているのに強制的に休ませることはない。ドクターの「休職を勧める」という言い方は、症状が軽いからではないことを覚えておこう。

精神科医が「休みなさい」と明言しないのは決して「症状が軽い」と判断したからではない

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 メンタルの話 』監修:益田 裕介

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 メンタルの話』

監修:益田 裕介

<人生の9割はメンタルで決まる!心の健康に関する悩みとギモンを人気精神科医がすべて解決>

厚生労働省によると、精神疾患のため医療機関に通院や入院している人は、年間約420万人いるとされており、5人に1人は一生の間に何らかの心の病にかかると言われています。

その精神疾患のなかでも最も多いのがうつ病などの気分障害。

一度精神に不調をきたすと回復が容易ではないため、日頃から心を安定に保つための“メンタルマネジメント習慣”が大切です。

メンタルと一口にいっても、症状や悩みは人によってさまざま。

例えば「気分に波があって感情をコントロールできない」、「仕事に対するやる気やモチベがまったくない」、

「やったことのない新しいことに挑戦するのがこわい」、「褒められても、好きなことをしても満たされない」、

「いつも何かに追われて不安を感じる」などなどなど……。

まず、メンタルを整えるには、身体のケアも必要不可欠。

身体が弱っていたら、心も弱ったままです。

本書は「身体」→「人間関係」→「知識」の順で身体と環境、思考それぞれの整え方を紹介し、3STEPプログラムとして誰でも実践しやすいつくりになっています。

SNSや人間関係、職場での悩み事やモヤモヤの解消法も具体的なシチュエーション例とともに掲載。

どんな心の不調にも対応する最強のメンタルマネジメント本です。

この記事のCategory

オススメ記事

ストレス=脳疲労!? 気づかぬうちに限界のサイン【眠れなくなるほど面白い 図解 メンタルの話】

ストレスが溜まるとどんな反応が起きる?【眠れなくなるほど面白い 図解 メンタルの話】

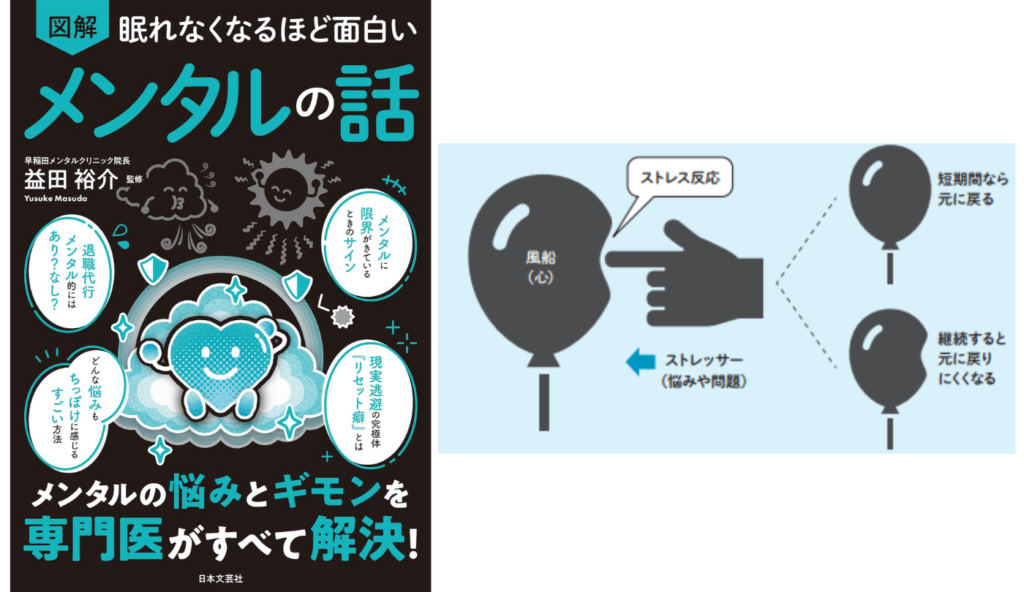

ストレスが溜まるってどんな状態?【眠れなくなるほど面白い 図解 メンタルの話】

メンタルが病んでしまうメカニズム【眠れなくなるほど面白い 図解 メンタルの話】

メンタルに限界がきているときのサインとは【眠れなくなるほど面白い 図解 メンタルの話】

強いストレスが引き金となる「解離性障害」と「PTSD」【眠れなくなるほど面白い 図解 メンタルの話】

欲求をコントロールできなくなる「依存症」とは【眠れなくなるほど面白い 図解 メンタルの話】