コイの姿に学ぶ!? 揚力を生み出すデザインの秘密とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 飛行機の話】

翼が生み出す力「揚力」とは?

揚力は、動圧と翼面積に比例する

鯉は川の中で、流れを軽く受け流して悠然として同じ場所にいることができます。

その理由は流線型と呼ばれている形にあります。鯉の周りの流れの様子(流線と呼ぶ)を見ると、左右対称になっています。流れが曲げられても、いいかえれば動圧が変化しても、左右とも同じ大きさなので力が釣り合っているのです。

ということは、動圧のバランスを崩すことによる反作用が力を生み、動圧が大きいほどその力も大きくなると考えられます。

この力は、身近なものでも経験できます。

たとえば、スプーンの湾曲した側を蛇口から出ている水に近づけていくと、ある位置から急に引っ張られる力が作用します。湾曲している側の空気が水に加速され動圧が大きくなるからです。

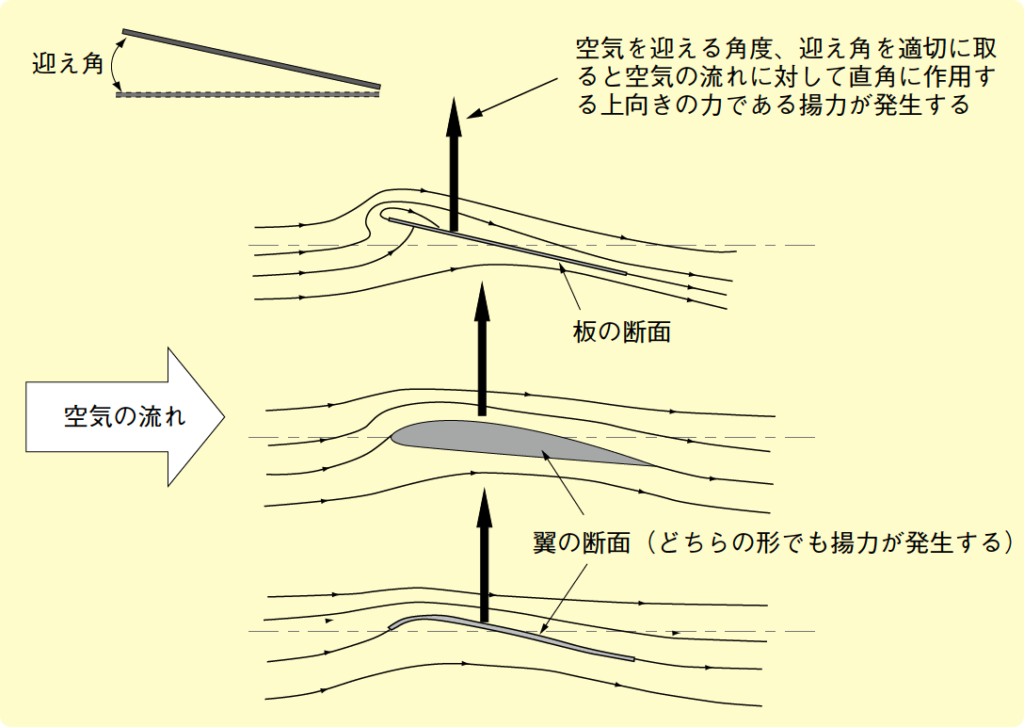

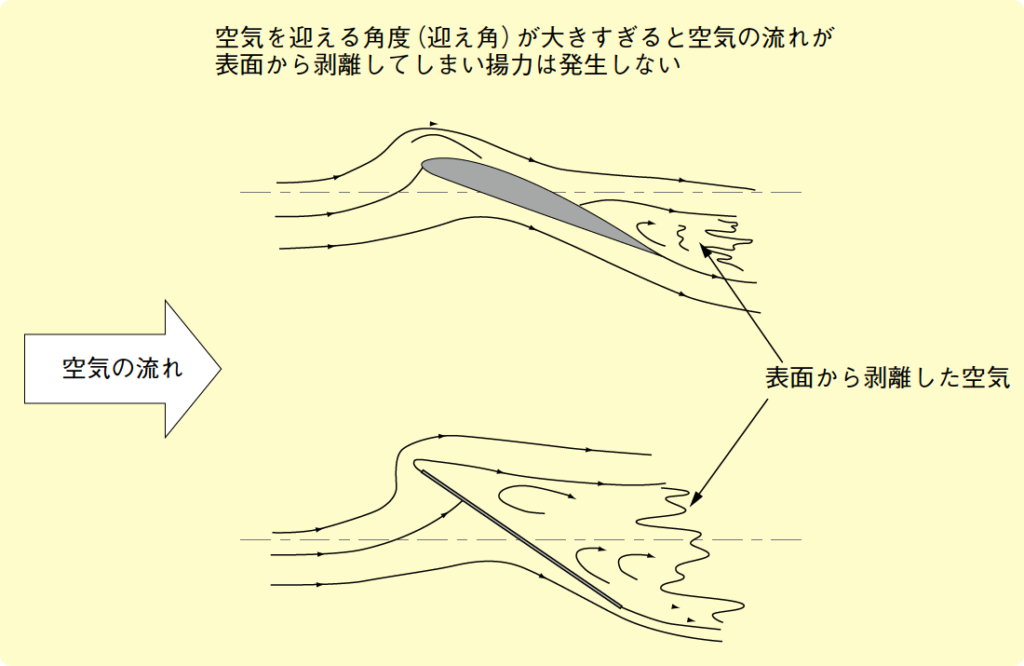

また、紙の上部を吹くと紙が持ち上がるのも同じ理屈です。そして図のように、いろいろな形の板をいろいろな角度で風の中で実験すると、もっとも効率よく力が出せる板の形と、板の角度(迎え角)があることがわかります。

このように、動圧の変化による力をうまく利用し、翼が生み出す力のことを揚力と呼んでいます。余談ですが、「鯉の滝登り」は、川の動圧よりも大きい滝の動圧を利用すれば可能なのではないかと思われます。

このように、翼が空気をうまく受け流すことで揚力が発生しますが、動圧は接線成分をもち、その大きさは流れを受け止める形、つまり面積に依存するので、翼の面積が大きければ大きな揚力を得ることがわかります。

このことから、揚力は、動圧と翼面積に比例することがわかります。

揚力を発生させる空気の流れ

揚力が発生しない空気の流れ

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 飛行機の話』著:中村 寛治

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 飛行機の話』

著:中村 寛治

「飛行機はなぜ、どうやって空を飛べるのか」という基本から、最新の知識、身近な航空雑学まで、飛行機の魅力をたっぷり図解でわかりやすく教える一冊。

この記事のCategory

オススメ記事

ほとんどの電化製品についているリモコン(リモートコントロール)装置から送られる光とは?【物理の話】

ローマ時代の水道橋のように、1000年以上も崩落しないアーチ型の橋のしくみとは?【物理の話】

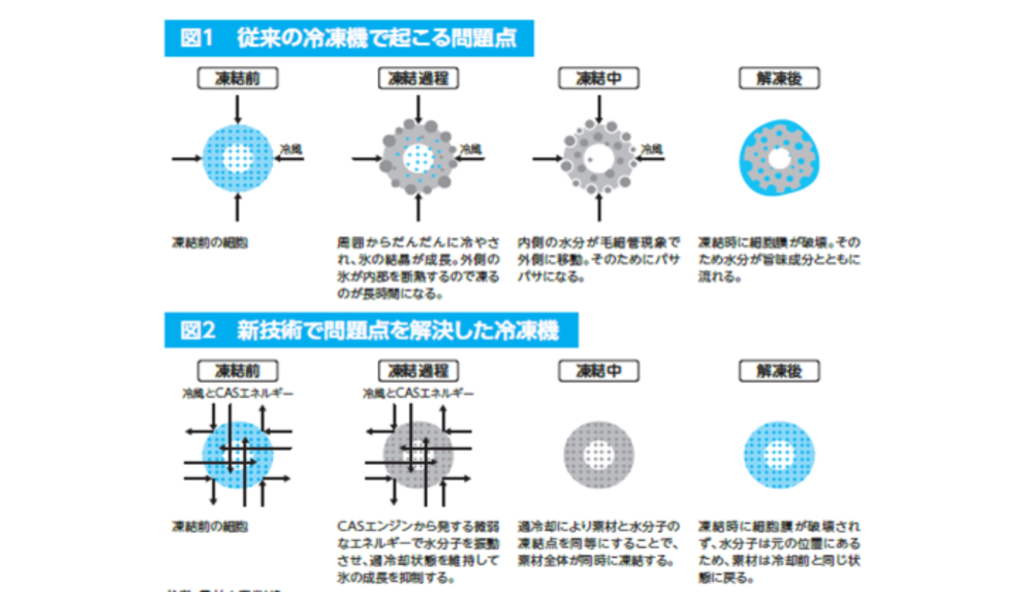

あなたは知っていますか?冷凍機はどんな技術で食品を凍らせているのか!【すごい物理の話】

みそ汁のお椀がテーブルの上を滑るのはナゼ?/摩擦とボイル–シャルルの法則【物理の話】

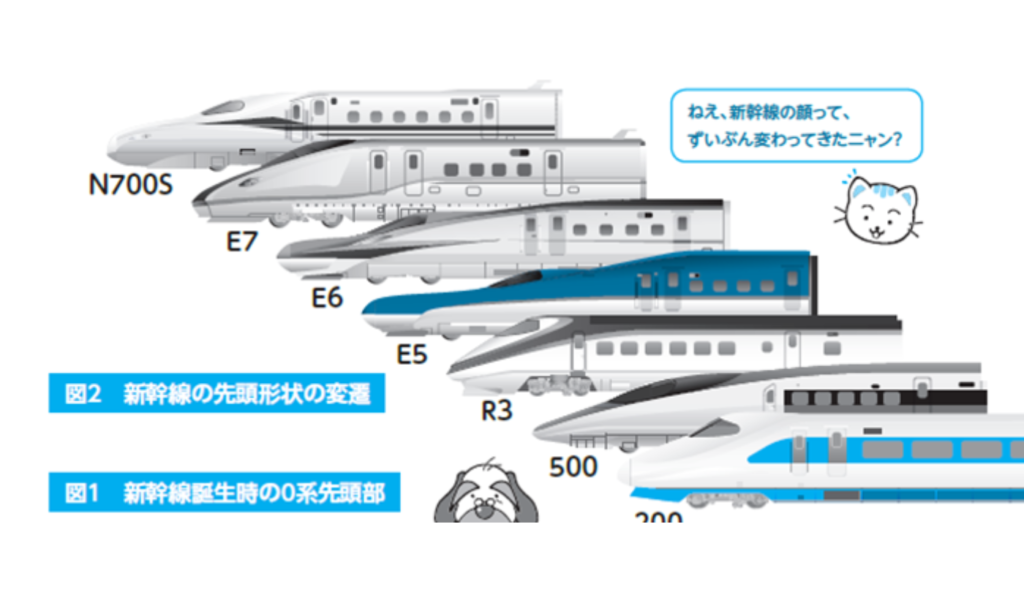

乗り物には物理があふれている!新幹線はどうしてあのような形状をしているの?【すごい物理の話】

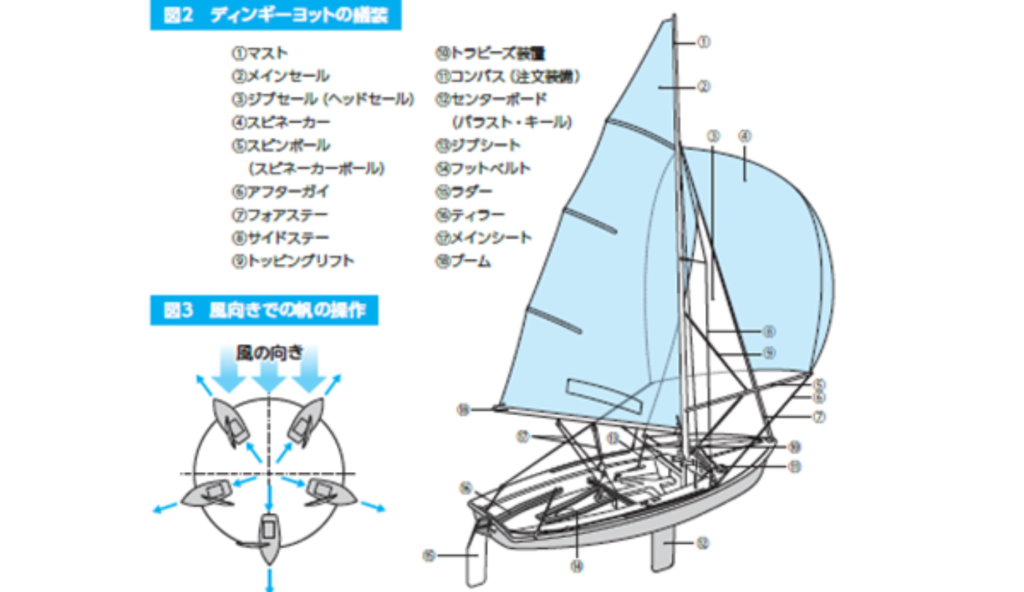

ヨットや帆船が逆風でも進めるのってどうしてなんだろう?【すごい物理の話】

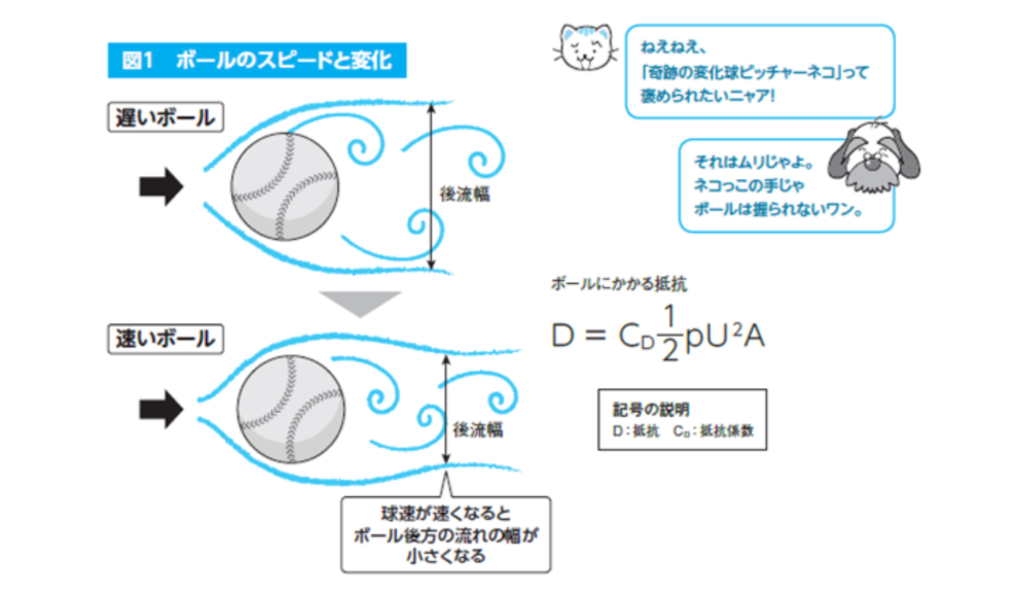

プロ野球選手が放つ驚くほど回転する変化球の原理とは?【すごい物理の話】

ジェットエンジンはどんな仕組みで推力を出すんだろう?【すごい物理の話】

求人情報

リモート可/「Java」研修講師サポート及び人事評価Webシステム保守案件/経験者のみ

株式会社rexcornu

勤務地:東京都雇用形態:業務委託給与:月給~139万円スポンサー:求人ボックス

「20代~40代の応募・採用 増えています」ドライバー助手 回収スタッフ/週払いOK/交通費支給/世田谷区

株式会社クレイブ

勤務地:東京都雇用形態:派遣社員給与:日給1万円スポンサー:求人ボックス

プラモデルの様な産業機械の設計スタッフ/フルオーダーメイドのものづくりで唯一無二の設計を追求します

株式会社高橋機械製作所

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給30万円~スポンサー:求人ボックス

未経験から稼げる提案営業/法人・個人が選べる/インセンティブあり・残業月5h以内

アクティホームズ株式会社

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給23万円~60万円スポンサー:求人ボックス

見守り担当生活支援員・資格手当あり・週休2日制/介護職員初任者研修修了者

サービス付き高齢者向け住宅 コミュニティホームあんり川岸

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給24万1,130円~25万6,130円スポンサー:求人ボックス

看護師/病院 病棟勤務/常勤・夜勤のみ/残業少なめ

医療法人仁精会 三河病院

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給31万円~34万円スポンサー:求人ボックス