書籍

飛距離UPの為に遠心力を最大限にする方法とは!?【ゴルフは右手の使い方だけ覚えれば上手くなる/森山錬】

ヘッドの先に遠心力を与えることで我々の力では及ばない速度が生まれる この本の中にもたびたび登場する“遠心力”。物理学的には、円の中心に向かう“向心力”とつり合うように円の中心から遠ざかる力のことをいいます。簡単にいえば外 […]

苦手だったけど成熟すればできるようになる?!特定の勉強だけが苦手など限局性学習症(SLD)の特性とは?【心と行動がよくわかる 図解 発達障害の話】

できないのは努力不足ではなく特性 ・知的能力に発達の大きな遅れはない ・特定の分野(読む、書く、計算)だけがうまくできない ・文字の読み間違いや書き間違いが多い ・数値や計算を習得することができない ・数学的な推論ができ […]

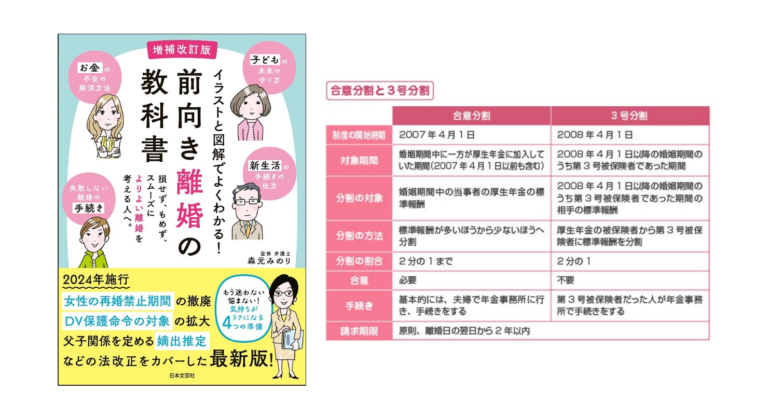

離婚時に夫婦で分割できる年金とできない年金とは!?【増補改訂版 前向き離婚の教科書】

財産分与の仕組みと手続き②離婚時の年金分割 分割できるのは厚生年金だけ 離婚時に、年金を夫婦で分割できる制度を年金分割といい、専業主婦(夫)や年収の少ないほうが、将来相手が受け取る年金の一部をもらえるようになります。 対 […]

読みやすいマンガとは?読者目線で描くポイント【テクニックでセンスを超える!プロが教えるマンガネーム】

マンガをつくるうえで大切なのは読者の目線に立つこと マンガをつくることばかりに取り組むのではなく、俯瞰して物語を読んでみて内容を整理することが大切です。 読者目線で読みやすいマンガとは ① 読者層がはっきりしている ター […]

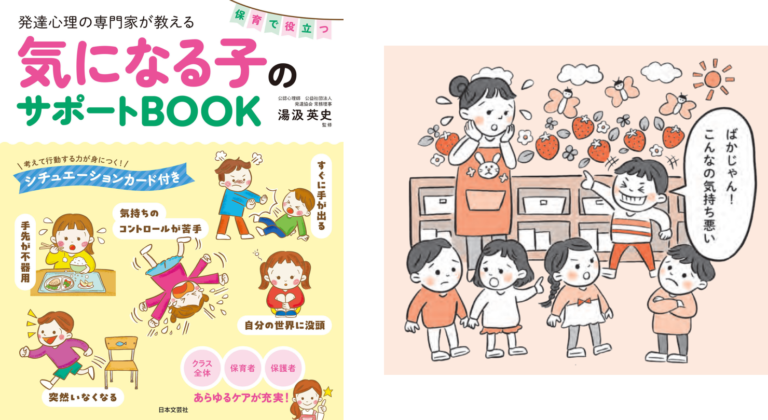

人が嫌がる言葉を使ったり、暴言を吐いたりする子の対応方法は?サポートの例をご紹介!【発達障害の専門家が教える 保育で役立つ気になる子のサポートBOOK】

人が嫌がる言葉を使ったり、暴言を吐いたりする 一般的に相手が嫌がる、あるいは気分を害するような言葉を口に出すと、相手を傷つけてしまいます。おともだちとの関係にもマイナスの影響が出るかもしれません。 例えば、こんな状況 ク […]

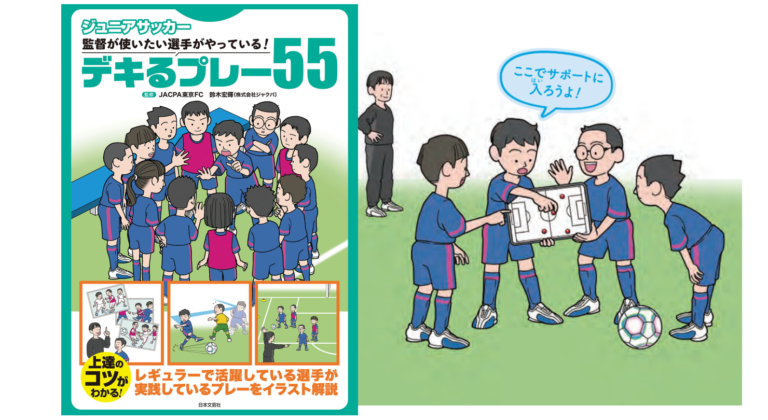

目的や目標を理解して練習した方が上達スピードが上がる理由とは?【ジュニアサッカー 監督が使いたい選手がやってる!デキるプレー55】

何の練習をしているのかを考えよう 【どうして】具体的な目標を立てて練習をすると上達スピードが早い 選手同士でミーティングして理解を深める 練習はコーチがメニューを考えますが、選手が何も考えず淡々とこなしているだけでは上達 […]

コインを投げて表と裏が交互に出るのはたったの6.25%!表か裏が連続で3回以上出る確率とは!?【マンガでわかる 図解 眠れなくなるほど面白い 確率の話】

二度あることは三度ある確率 コイン投げで検証 「二度あることは三度ある」という言葉は文字通り、二度起こったことはもう一度起こることが多い、またはよいことも悪いことも続くことが多いというような意味合いで使われています。実際 […]

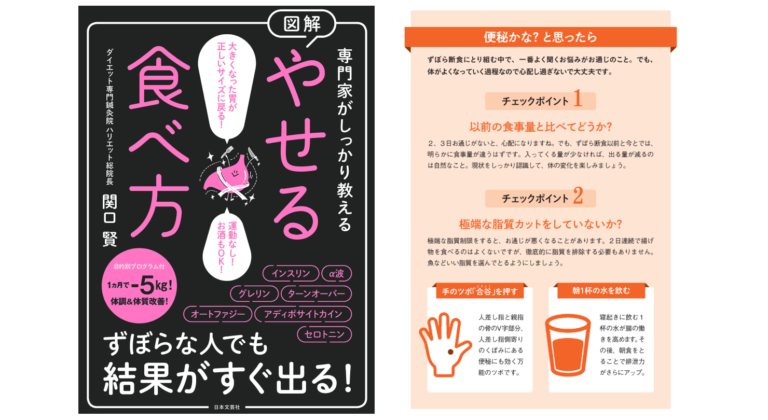

ずぼら断食中に便秘かなと思ったら確かめるべき2つのポイントとは!?【専門家がしっかり教える 図解 やせる食べ方】

快便でなくても大丈夫! ずぼら断食を開始すると、腸内環境は劇的に変化します。例えば、これまで食べ過ぎていた人は、初日の不食日を終えた後に排泄力が高まって、驚くほど便が出ることがあります。ただし、便が一気に出るのは最初のう […]

侍JAPAN監督/井端弘和が一塁手は少年野球/低学年で特に重要と語る理由とは!?【少年野球 デキる選手はやっている「打つ・走る・投げる・守る」】

守る 野球の「打つ」「走る」「投げる」「守る」のプレーのうち、一番難しいのが実はこの「守る(捕る)」プレーです。その分、守れるチームは強いです。指導者はあせらずに根気強く見守りましょう。まず、【初級編】では捕ること、捕球 […]

不注意で集中力にかける?!注意欠如・多動症(ADHD)の大きな3つの特性とは?【心と行動がよくわかる 図解 発達障害の話】

集団生活に馴染めず孤立しやすい ・注意を持続させることが困難 ・順序立てて行動することが苦手 ・じっとしていられない ・話の内容がころころ変わりやすい ・考える前に行動してしまう 「注意欠如・多動症(ADHD)」の人の特 […]

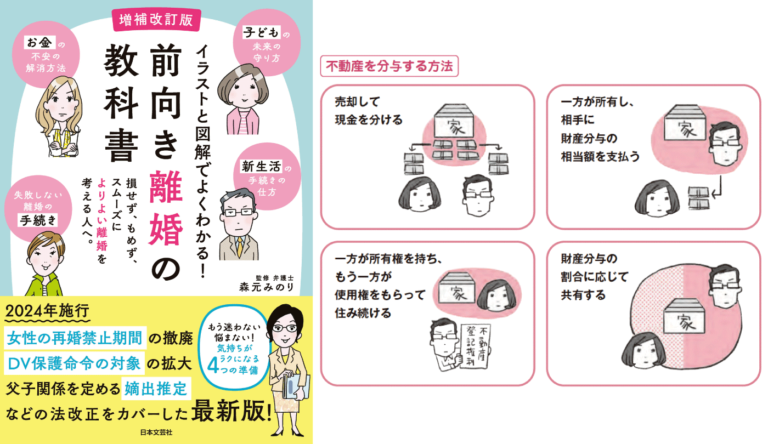

離婚時に残った住まいを財産分与する方法とは?【増補改訂版 前向き離婚の教科書】

財産分与の仕組みと手続き①不動産の財産分与 まずは評価額を出す 結婚後に夫婦が取得した不動産は、財産分与の対象となります。不動産は、 金額がはっきりしておらず、現金や預貯金のように簡単に分けることができません。そこで、評 […]

起承転結のつくりかた!読者が飽きない工夫とは?【テクニックでセンスを超える!プロが教えるマンガネーム】

ストーリーの起承転結をつくる 読者を飽きさせないストーリーをつくるには、 起承転結を設定することが絶対の条件となります。 ストーリーの基本的な流れ 【起】ストーリーの導入部で、状況設定を伝える場面。読者を引き込むインパク […]