心は「神志を主る」とされる。漢方では五臓の心と脾の役割とは?【生薬と漢方薬の事典】

【心】全身に血を送る、精神、意識をコントロールする

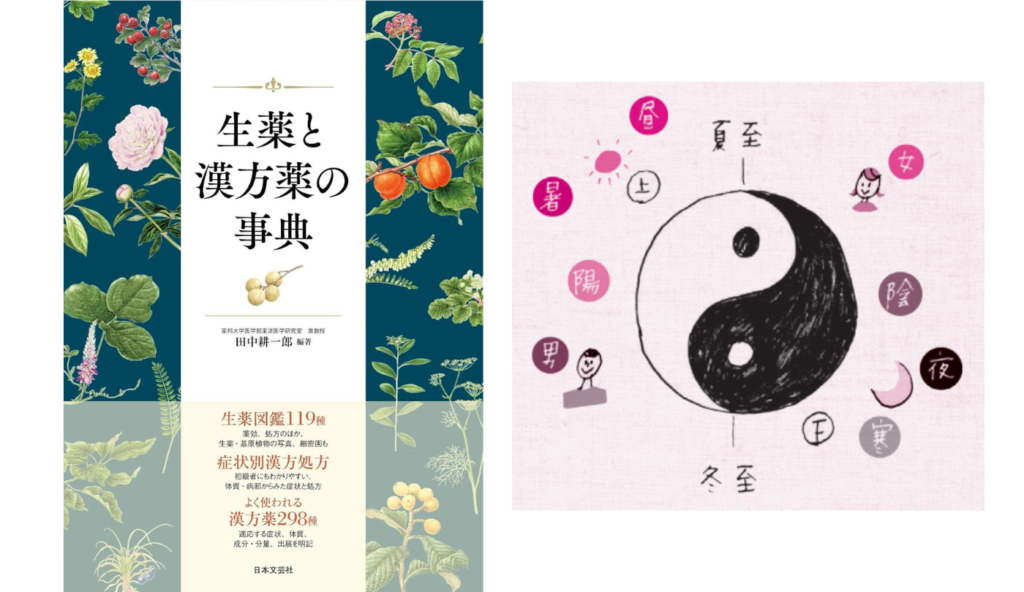

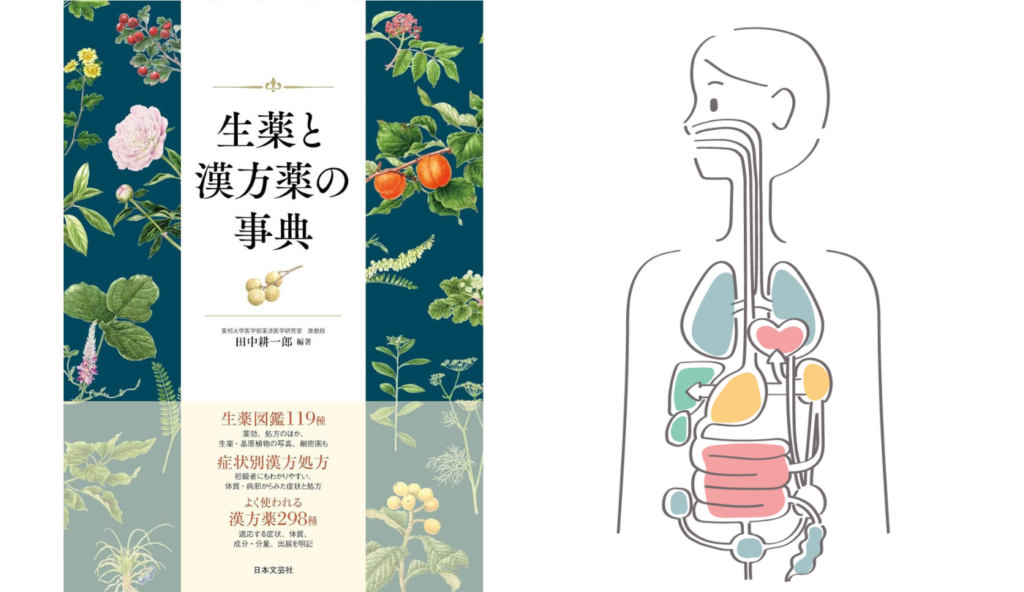

心の働きは、まず、血を全身に運び届けることです。これはポンプ機能で血液を全身に送り出す心臓のような働きです。血を循環させ、栄養物質を体のすみずみにまで届けます。血を生成する働きもしていて、全身の熱を生み出しています。これらの働きに異常が起こると、動悸や息切れなどの症状がみられたり、冷え性になったりします。

心はまた、「神志を主る」とされます。神志とは精神や意識のこと。心はそれらをコントロールして、清明な状態に保つ機能をもっています。人の精神活動は心の働きによるものです。

顔と関係が深く、心が正常であれば顔の血色もよくツヤもありますが、トラブルが起こると、顔の色が赤くなったり、くすんだり、白っぽくなったりと変化します。また、舌も心と関係が深いため、心の異常から味覚がおかしくなったり、ろれつが回らなくなったりすることもあります。

【脾】食べ物の消化吸収を担当する、栄養を全身に送り届ける

脾は、飲食物を吸収し、肺がとり入れた自然界の気とあわせ、気・水を生成し、全身へ栄養を送り届ける「運化」といわれる消化活動をしています。脾から届けられた気・水をもとに心が血を生成するなど、ほかの臓器は脾がつくり出した栄養によって機能しています。

脾が弱るとあらわれるのは、食欲不振や下痢、むくみなどの症状ですが、全身の栄養を生み出す脾の機能が低下すると、気・血・水の不足から、やがてほかの臓器の働きも悪くなっていき、疲れがとれない、気力が出ないなどさまざまな症状を引き起こします。

血が脈管からもれ出ないようにコントロールする「統血」という働きもあり、この機能が失調すると、炎症がないのに、鼻出血や皮下出血、不正性器出血が起こったりします。

脾の異常があらわれやすいのは、口や唇です。脾の状態がよいときには、おいしく食事ができますが、悪くなると体の力が入りにくくなったり、唇のツヤや色も悪くなったりします。

【出典】『生薬と漢方薬の事典』著:田中耕一郎

【書誌情報】

『生薬と漢方薬の辞典』

著:田中耕一郎/ 監修:奈良和彦・千葉浩輝

漢方の処方によく使われる生薬と漢方薬の事典。

漢方の元となる生薬図鑑では、119の主な生薬について、元となる植物を、写真と細密なイラストで紹介。

薬効や処方だけでなく、生薬に対する知識や理解をより深めることができます。

不調やトラブルに対する漢方処方は、体質や病邪からみています。

どんな体質の人がその症状に陥りやすいのかどこに原因があるのか、どの漢方薬を処方するのか。およそ30の症状について個別に解説しています。

専門家による「証」を基準とせず、体質で判断できるので、一般の方にもわかりやすい内容です。

漢方薬については、298処方の適応症状、体質、分量、出典などを紹介。

漢方を学ぶ人だけでなく、漢方薬局や漢方処方に興味のあるすべての方におすすめの一冊です。

この記事のCategory

オススメ記事

求人情報

会員様へのルート営業/完全週休三日制も叶う自由出勤制

株式会社ビーシーサポートシステム

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給21万円~スポンサー:求人ボックス

資産形成提案営業/未経験大歓迎/入社後1~2ヶ月で営業スタート

株式会社エフネット

勤務地:東京都雇用形態:給与:月給25万円~40万円スポンサー:求人ボックス

「准看護師」正職員/日勤のみ/ショートステイ

コムネックスみづほ

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給26万1,000円~38万6,000円スポンサー:求人ボックス

建設現場の現場作業スタッフ/完全未経験OK/ボーナス年2回/大手企業の協力会社

株式会社アイラックニシカワ

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給28万円スポンサー:求人ボックス

ノルマなし&反響営業のみ「リフォーム営業」/成約率92%/ほぼ未経験スタート/月250万稼ぐ先輩も

株式会社ULUA

勤務地:東京都雇用形態:業務委託給与:スポンサー:求人ボックス

現状の年収+30万UPを保証!/リスク評価管理システムのフルスタックエンジニア/SES/経験者求人

株式会社ベータシステム

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:年収360万円~744万円スポンサー:求人ボックス