建築

長屋とアパートは別物!日本独特の「アパート」の面白い構造とは?【建築の話】

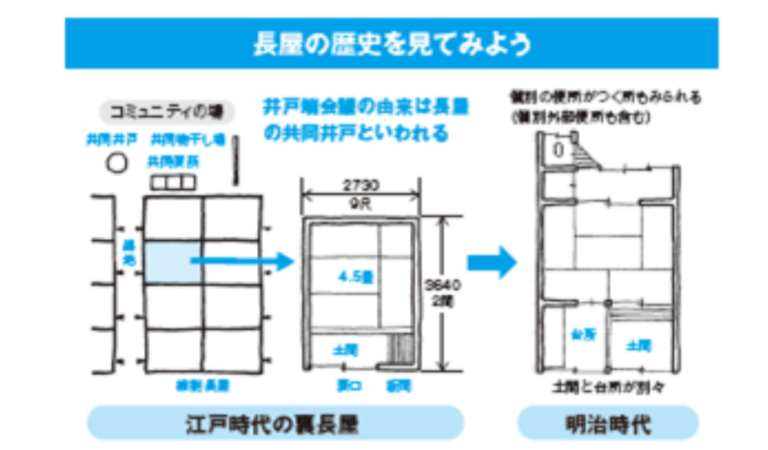

個人宅が連なっているのが長屋 長屋と聞いて、江戸時代の町人や職人が住んだ昔のアパートだと思っている人もいるかもしれませんが、実は長屋とアパートは別物です。アパートは玄関、廊下などを共用していますが、長屋は共用せず、各住戸 […]

日本の床は3段階の高さを設けていた!神社やお寺で部屋によって高さが違う面白い理由とは?【建築の話】

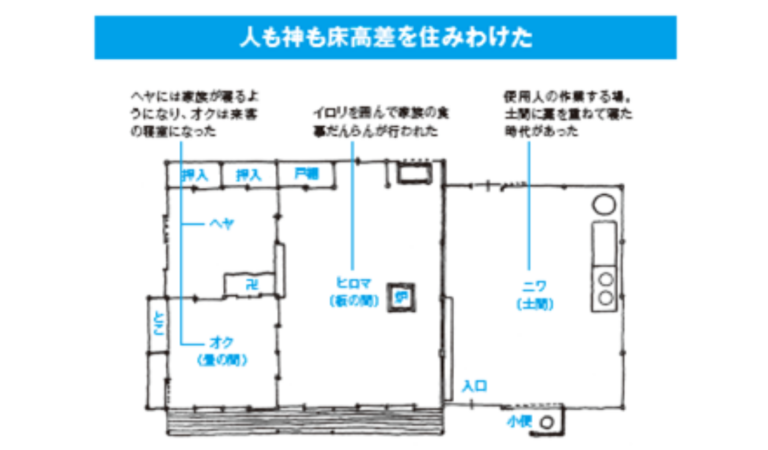

床の高さで人と神仏の位がわかる 建物の床が平らなのは万国共通です。人類はもともと四足歩行でしたから、直立した今も岩場や斜面を歩くのは得意ではありません。だからこそ人間はフラットな道をつくり、フラットな面を重ねた階段を考え […]

武士の家がルーツの「サラリーマン住宅」から現在のような居間中心型の住宅が一般化した理由とは!?【建築の話】

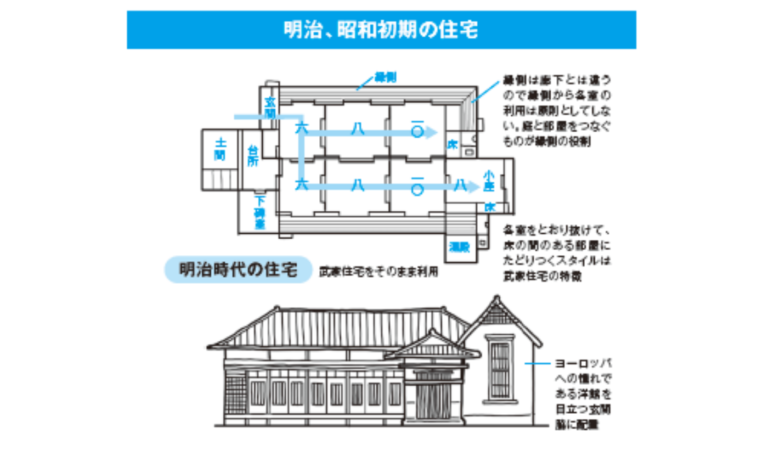

今日の住宅には武家屋敷の格式が残っている サラリーマンという存在が日本にうまれたのは、明治時代です。彼らはそれまでなかった新しい市民層でした。毎日職場に通勤するライフスタイルに、職場(店や仕事場)と住居が一体になった町家 […]

江戸時代に成立した武士の住まい『書院造』で最優先されたこととは!?【建築の話】

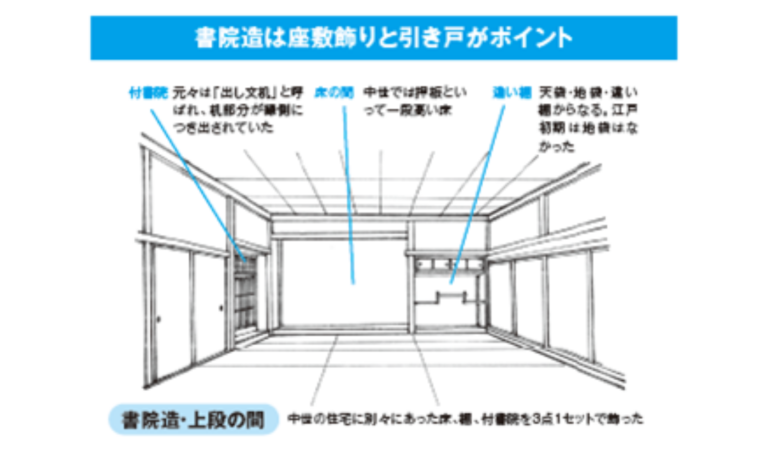

主従関係を視覚化した書院造 近世、江戸時代に成立した武士の住まいを書院造と呼びます。戦いを本業とする武士にとって、何より重要なのは主従関係でした。その考え方は建築にも反映されています。 まず最優先されたのは、主人の威光を […]

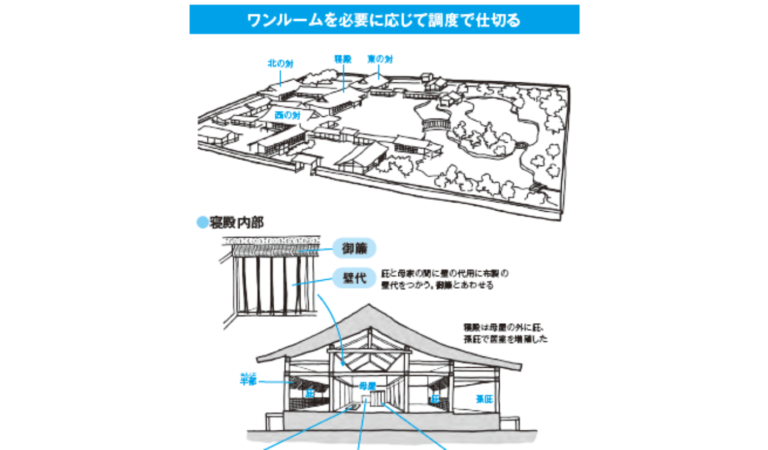

今とどれ程違う?平安貴族が暮らした『寝殿造』の面白い家屋のつくり方とは!?【建築の話】

家具をつかって空間をつくりかえる 平安時代の貴族が暮らした住まいを寝殿造といいます。中心にある寝殿は、広いワンルームに塗籠という寝室をセットにした建物です。同じようなワンルームの対屋を三方に配置し、コの字型に回り廊下でつ […]

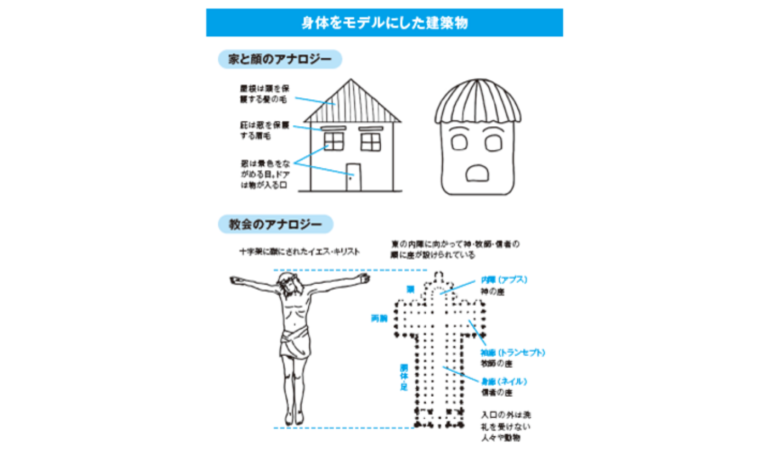

モンゴルの伝統的な家屋『ゲル』が母胎をモデルにしたとされる理由とは!?【建築の話】

身体がもっとも身近なモデル 子どもたちの描く家の絵には共通点があります。多くの子が四角い箱に三角の屋根、左右に窓をつけ、その間にドアを描くのです。この絵は人間の顔に似ています。しかも窓は外を見る目、庇は眉毛のように窓を保 […]

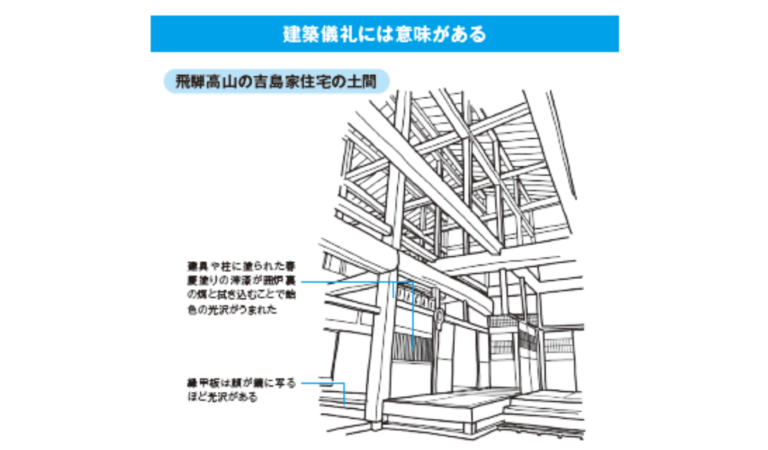

岐阜県の飛騨高山にある吉島家住宅に見る日本の建築物は「完成」ではなく「竣工」という理由とは?【建築の話】

建築儀礼には意味がある 「竣工」とは、建築工事が終わったことを意味する言葉です。だったら完成と同じではないかと思うかもしれませんが、それは違います。建物は住み続けることで完成に近づいていくと考える文化が、日本にはあるから […]

一畳のサイズはどのくらい?畳の寸法が地方で違う理由とは!?【建築の話】

地方で違う畳の寸法 日本人の平均的な肩幅は1尺5寸(45.5センチ)。廊下でふたりがすれ違うには倍の91センチ(3尺)が必要なので、畳の短い一辺(短辺)の幅はこの長さが基準になっています。長い一辺(長辺)が2倍の182セ […]

熊本城の石垣の稜線のような曲線は西洋建築にはない!日本の建物が美しい曲線を持つ理由とは?【建築の話】

メラニン色素と人類の進化による環境の変化 日本と西欧では曲線が違うといったら驚くかもしれません。たとえば熊本城の石垣の稜線は下にさがるほど曲がりが強くなっています。お寺の屋根もよく見ると、上と下で反り具合が違っていること […]

日本の家が狭いのには理由があった!古来より根付く「畳む」という文化とは?【建築の話】

「畳む」文化に潜む日本のライフスタイル 日本人の生活には、「畳む」ものがたくさんあります。家具はちゃぶ台、座卓、衣桁(衣類をかける道具)、屏風など、寝具も布団です。ほかにも和服、蚊帳(蚊よけの網)、風呂敷、提灯、扇子など […]

日本の家の屋根は風を切って進む船のような形をしている理由とは!?【建築の話】

屋根は風を切って進む船の形をしている 屋根をひっくり返すと、船のような形をしていると思ったことはありませんか?みなさんご存知のように船の進む船首が尖っているのは流れる水の抵抗を小さくするためで、その反対側の水流を受けない […]

日常にあふれている建築物は不思議がいっぱい?知的好奇心をくすぐる「建築の話」【シリーズ累計250万部】

『建築の話』はこんな人におすすめ! ・世界中の様々な建築に興味がある! ・日本の伝統的な建築物について学んでみたい ・お寺や神社の建築について知りたい 以上の方には「図解 建築の話」は大変おすすめな本です。 「うだつが上 […]