化学

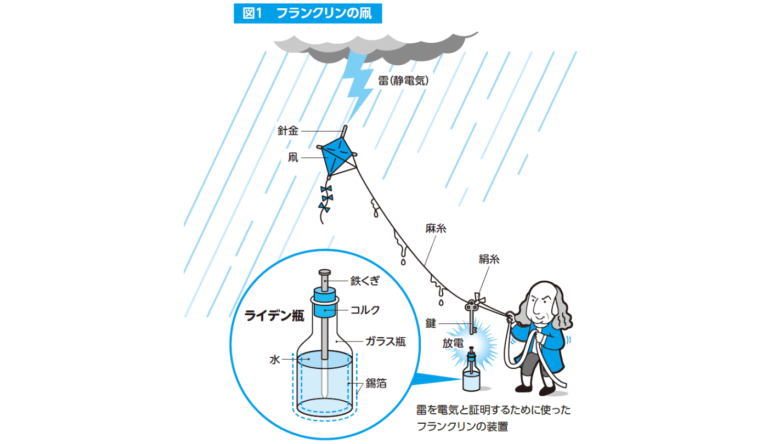

人間はいつ雷が電気であることを知ったのだろう?昔は凧あげで実験をしたってホント!?【図解 化学の話】

フランクリンのライデン瓶による実験 電気を最初に発見したのは、PART1にも名前の出た古代ギリシャのタレスだそうです。きっかけは、貴石である琥珀を擦るとゴミなどがくっつくことでした。つまり「静電気」ですね。琥珀は古くはエ […]

噛んでも口の中で消えることのないガムは、どうして無くならないのか?どんな成分を含んでいるの?【図解 化学の話】

噛んでも噛んでも無くならないガム チューインガム。どなたも噛んだことがあるでしょう。このチューインガム、語源はチューイング・ゴム(=ゴムを噛む)から来ています。メキシコのマヤ文明の時代に、住民がサポディラ(図1)という樹 […]

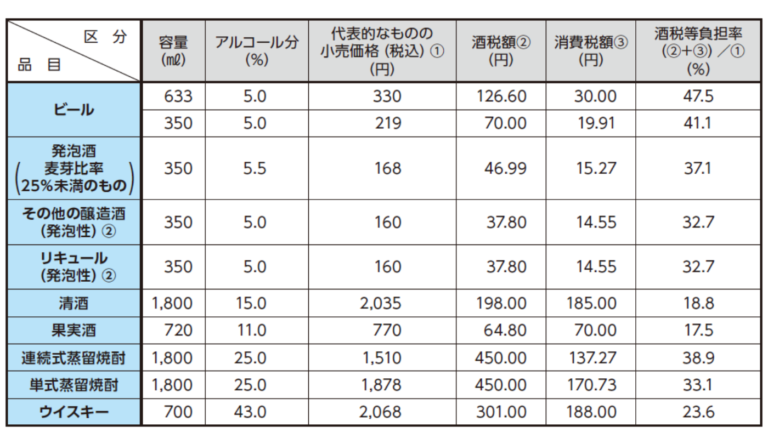

ウイスキーやブランデーなどの蒸留酒とワインやビールなどの醸造酒はどう違うの?うまい酒が飲めるのは化学の力!【図解 化学の話】

私たちが生活で美味しい酒を飲めるのは「化学の力」 酒類を表す英語はalcoholですね。蒸留酒はdistilled liquor、ふつうには spirits、醸造酒はbrewed liquor、ちなみに日本酒はそのままs […]

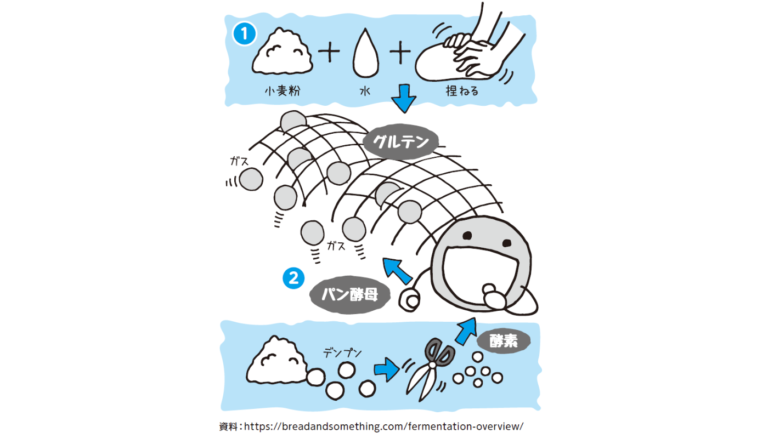

粉の小麦からパンができるのはどうして!?イーストは生きた微生物【図解 化学の話】

パンつくりに欠かせないイーストは生きている微生物 自宅でパンをつくったことがありますか?経験された方ならわかるかもしれませんが、パンをつくるときは、パン酵母の気持ちになることが大切ですね。パン酵母が元気に活動しやすい環境 […]

バターとチーズでは何がどう違うの?チーズが最初にできたのは羊の胃袋の中?!【図解 化学の話】

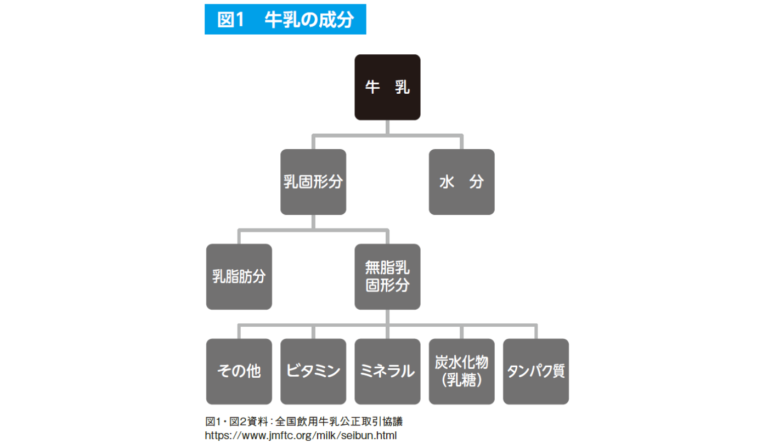

バターとチーズは牛乳からできている バターとチーズ、おなじみの乳製品です。でも、同じように牛乳からつくられるのに、製造法がどう違うのかを考えたことがないかもしれません。簡単にいうと、牛乳の中の脂肪からつくられるのがバター […]

肉は焼き方と香辛料がどうして味を決めるの?お肉のおいしさの構成要素とは【図解 化学の話】

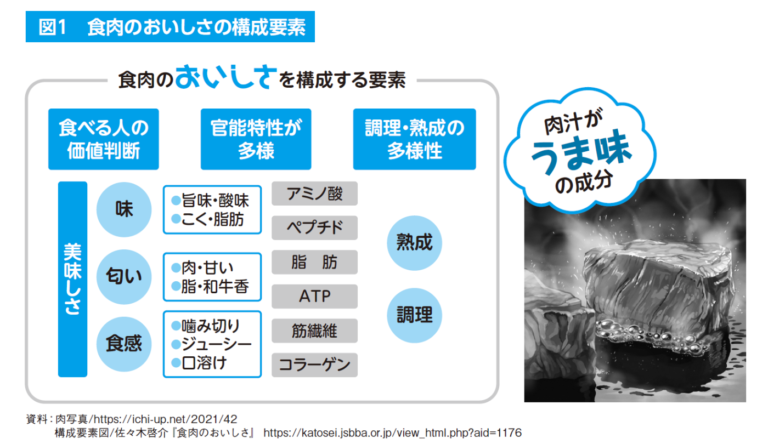

コショウには殺菌効果もあった!? 前項では匂いが食欲をそそる話をしました。ここでは、ではなぜ、肉を焼くとおいしくなるのかについて考えてみましょう。焼き肉の匂いの成分を詳しく説明すると、焼いて発生する匂いは、脂からくるアル […]

魚に塩を振るとどうして美味しくなるの!?調理でよく耳にする浸透圧はどんな原理?【図解 化学の話】

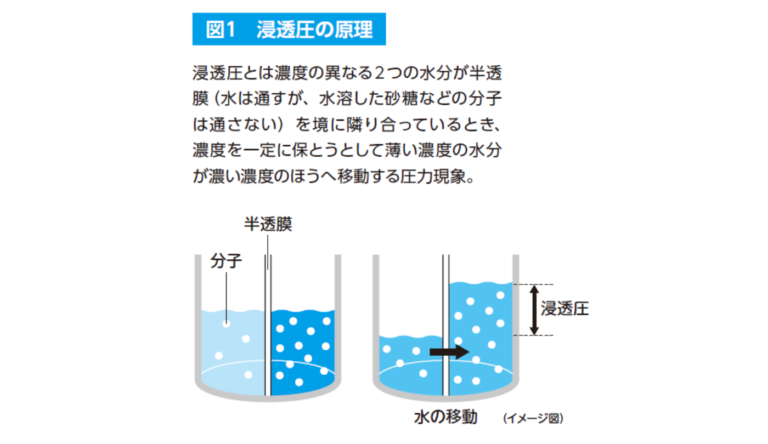

塩を振るのは一石三鳥のスゴ技 刺身で食する以外、焼き魚には必ず塩(塩化ナトリウムが主な成分)が振られていますね。実はこれ、「一石三鳥」のスゴ技なんですね。まず、おいしくなることが1つ目。細胞内の水分が出て身が引きしまるこ […]

うま味はどうして食べ物をおいしくするの?昆布ロードが存在するって本当?【図解 化学の話】

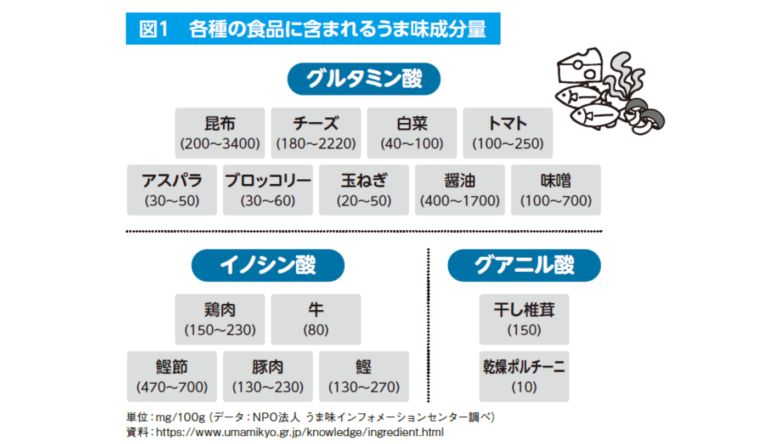

江戸時代に開拓された昆布ロード 「うま味」と「旨味」に意味の違いがあることをご存知でしたか。日本うま味調味料協会によると、うま味とは、甘味・酸味・塩味・苦味と同じ基本の5味の1つ、旨味は文字通り旨さを表す文字。使い分けて […]

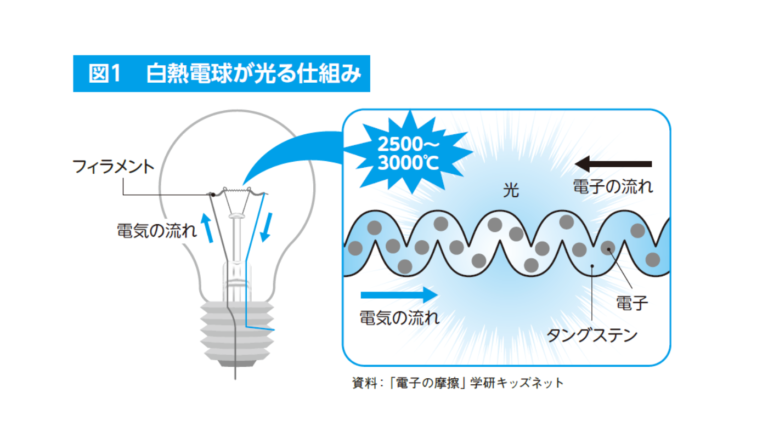

白熱電球はどうして光を出せるの?蛍光灯やLEDとどう違う?【図解 化学の話】

白熱電球の欠点は寿命の短さとエネルギー効率の悪さ 「白熱電球」といえばトーマス・エジソン(1847~1931年)、誰もが知っていますね。「フィラメントに電気を流すと電子が高速に動く。そのために摩擦(電気抵抗)が起こって熱 […]

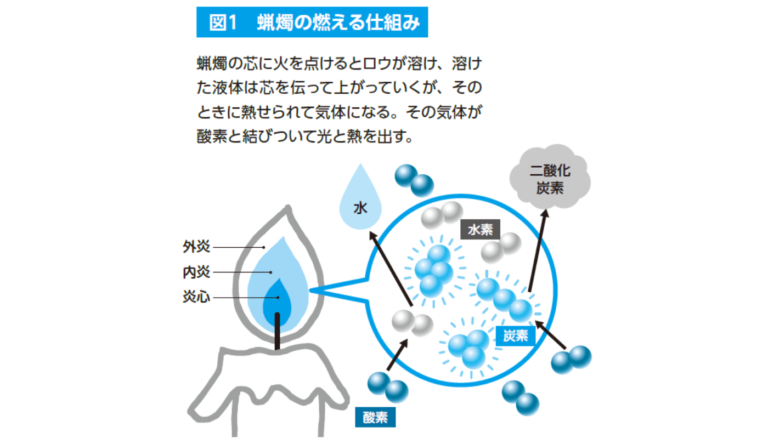

蝋燭(ろうそく)は何が原料でどうして燃えるの?昔はミツバチが分泌する蜜蝋が原料だった!?【図解 化学の話】

昔の蝋燭はミツバチが分泌する蜜蝋が原料だった 蝋燭の炎は古代社会にとって貴重な灯り(図1)でした。当時、蝋燭の原料となったのは、ミツバチが分泌する蜜蝋(図2)です。古代エジプト記元前14世紀後半のツタンカーメン王墓からの […]

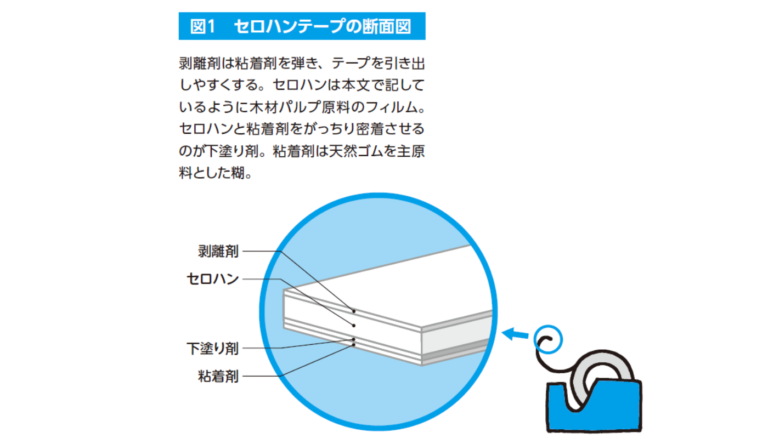

セロハンテープはどうしてモノをくっつけるの?セロハンテープの開発はとても大変だった!?【図解 化学の話】

今は当たり前のセロハンテープは開発が相当大変だった!? セロハンテープ(セロテープは商品名)がくっつく。当然過ぎて誰も疑問を持ちません。ですが、その成り立ちはどうだったのでしょう。セロハンテープは、セロハンに塗られた粘着 […]

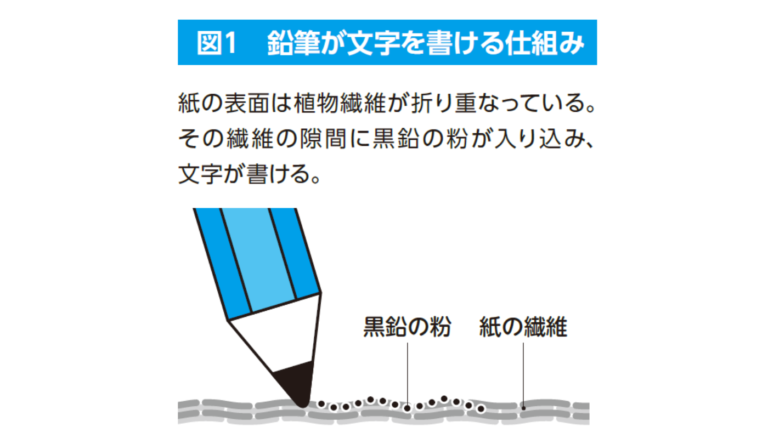

鉛筆はどうして文字が書けるの?文字が書ける仕組みとは!?【図解 化学の話】

日本の筆記具は中国伝来の筆と墨 何気なく使っている鉛筆ですが、フト「鉛筆が文字を書けるって、どうしてかな?」などと疑問に思ったことがありませんか。答えは至極簡単で、「紙に当てたところの芯が少しずつ砕け、砕けた芯に含まれて […]