神社

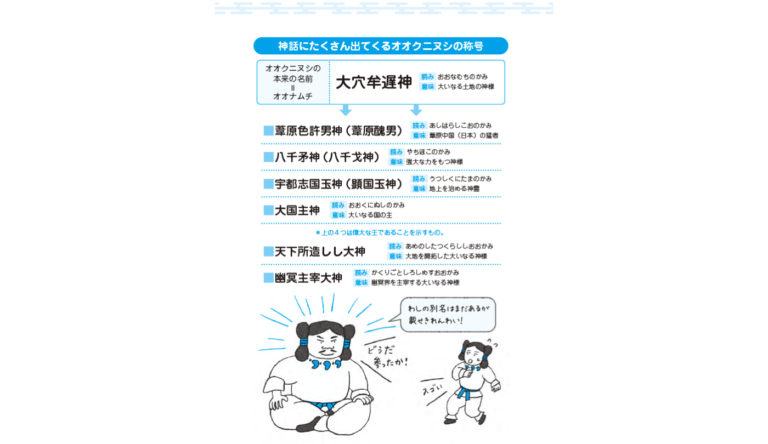

オオクニヌシは神様の王なの?神話にたくさんでてくるオオクニヌシの称号とは【図解 神道】

出雲の神話においては神々の王 八百万の神々の中で一番偉いのはアマテラスだと19項で述べていたのに、オオクニヌシは神々の王とは、どういうことだ、と思われたかもしれません。アマテラスを最高神とするのは「古事記」「日本書紀」で […]

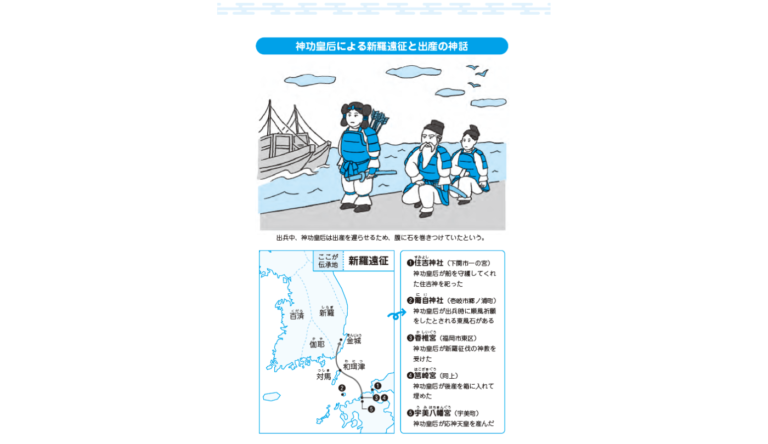

神功皇后は、なぜ身重のまま遠征したの?神功皇后による新羅遠征と出産の神話とは【図解 神道】

神様のお告げに従うため ヤマトタケルは皇位に就くことなく世を去りましたが、御子は即位して第14代仲哀天皇となりました。その皇后が神功皇后です。神功皇后は神霊を身体に依り憑けてお告げを聞く巫女の素質があったらしく、天皇に従 […]

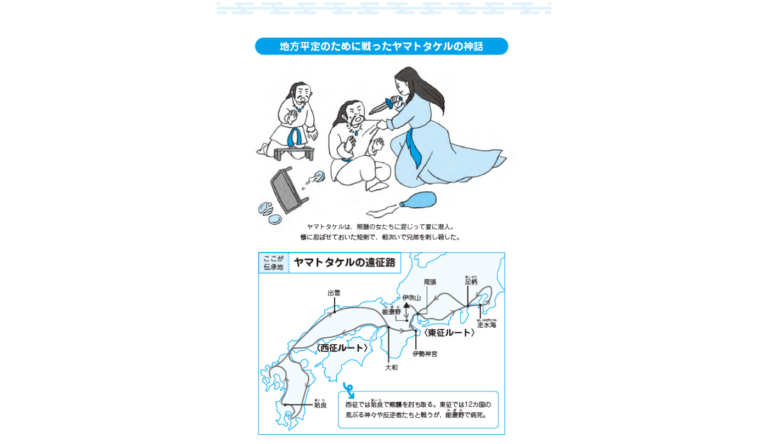

ヤマトタケルは、なぜ熊襲を討ったの?地方平定のために戦ったヤマトタケルの神話とは【図解 神道】

まだ反抗的部族が日本各地にいたから 神武天皇は、ニニギ・ヒコホホデミ・ウガヤフキアエズの三代(日向三代という)が住んだ筑紫の日向(今の宮崎県あたり)から大和まで進軍して、初代天皇として即位しました。その途上、友好的な部族 […]

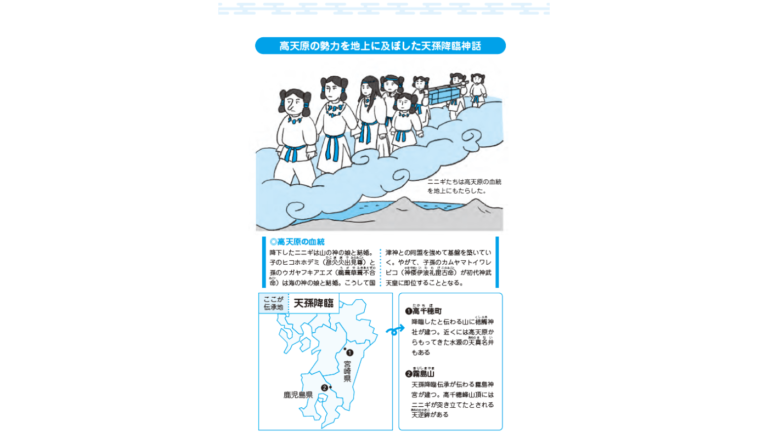

なぜアマテラスは孫を地上に派遣したの?高天原の勢力を地上に及ぼした天孫降臨神話とは【図解 神道】

自分に代わって地上を統治させるため アマテラス・ツクヨミ・スサノオの三貴子が生まれた時、父のイザナキはそれぞれの統治場所を決めています。アマテラスには天上界が割り当てられました。それ以来、アマテラスは高天原にいて神々を統 […]

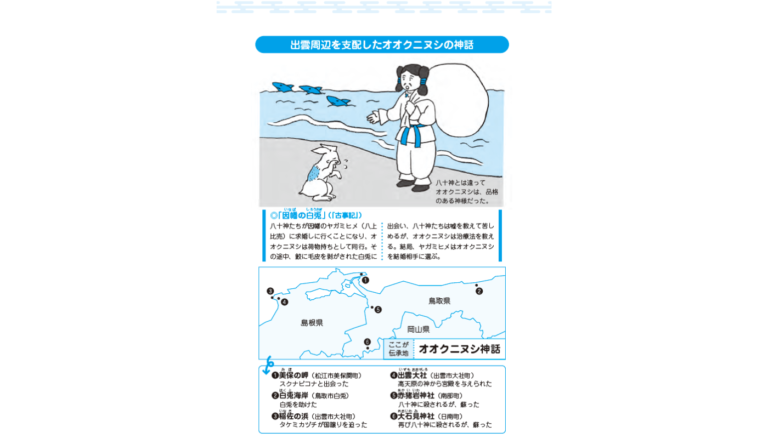

出雲の神話だけ特別扱いされるのは、なぜ?出雲周辺を支配したオオクニヌシの神話とは【図解 神道】

大和朝廷にとって出雲が強敵だったから ここでいう特別扱いとは、『古事記』『日本書紀』の神話において天皇の祖先神の神話でもないのに、出雲の神話だけが多くのページ数がさかれて掲載されているということです。『日本書紀』ではそれ […]

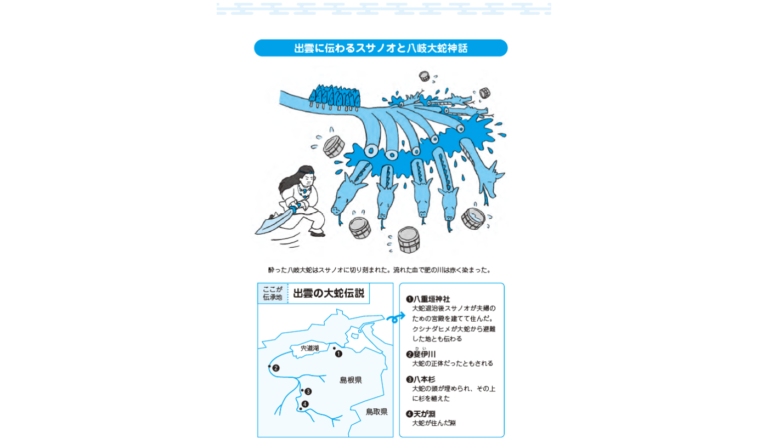

スサノオが日本の結婚第1号って、本当?出雲に伝わるスサノオと八岐大蛇神話とは【図解 神道】

スサノオは国津神と結婚した最初の天津神 『古事記』『日本書紀』には、「結婚」という表現が出てきませんので、どれをもって第1号とするかは意見が分かれるところです。イザナキ・イザナミを第1号と考える方もいるでしょうし、ニニギ […]

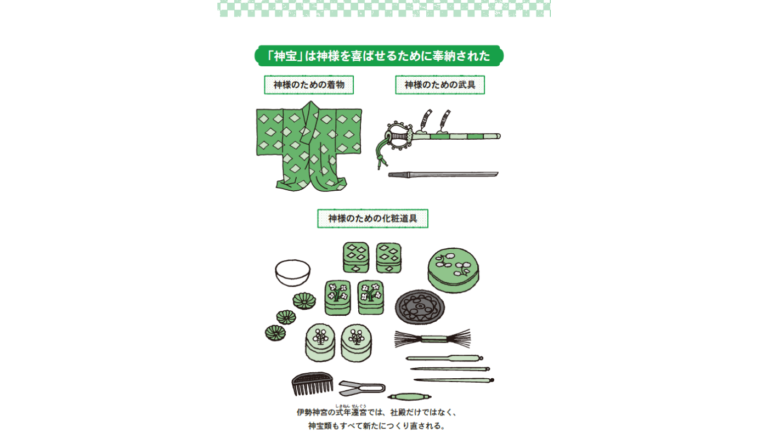

伊勢神宮など神社にはお宝が納められている!いったい誰のためのものなのか【神社の話】

神社に納められる神宝 神社のお宝のことを神宝(「かむだから」とも読みます)といいます。ただし、これは怪盗ルパンが狙うようなものとは少し違います。なぜなら、それらは人によって価値があるものではなく、神様に喜んでもらうための […]

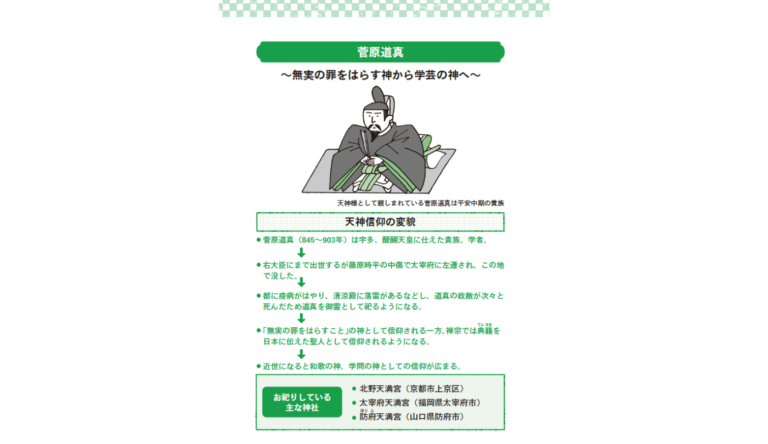

雷神から学問の神へ、大きく変貌したご神徳「菅原道真」の生涯とは?【神社の話】

菅原道真 菅原道真といえば天神様であり学問の神様、ということは多くの方がご存じでしょう。しかし、こうした信仰は中世以降のことで、それ以前はまったく違った信仰のされ方をしていました。生前の菅原道真(845~903年)はすぐ […]

伏見稲荷大社など日本一祀られている神様「稲荷神」の成り立ちとは?【神社の話】

稲荷神 全国の神社を祭神別に分類すると、八幡神を祀る八幡宮・八幡神社が1番多いといわれます。しかし、路傍の小祠や屋敷内にある邸内社まで含めると、おそらく稲荷の神を祀る神社が1番になるでしょう。稲荷信仰は全国に広まっていま […]

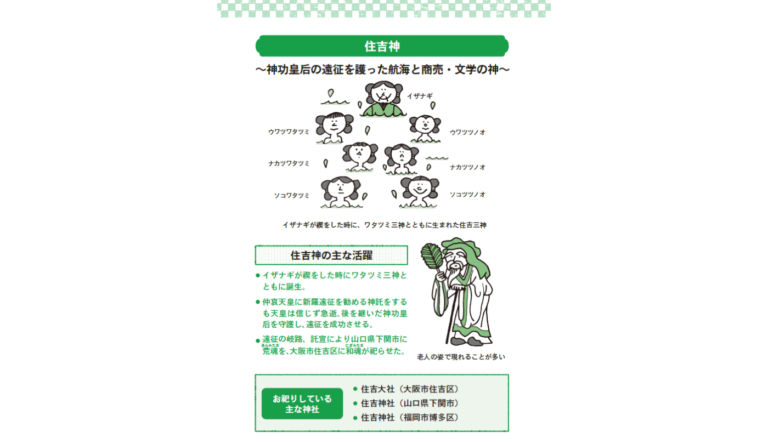

神功皇后の遠征を護った航海と商売・文学の神「住吉神」とは?【神社の話】

住吉神 住吉の神かみは三柱で1つの神様をなしています。意外に思われるかもしれませんが、実は同様の神様はほかにもいます。次項で述べる宗像三女神もそうですし、海の神であるワタツミ(綿津見神)もそうです。意味あいは少し違います […]

国つくりを助けた小さな小さな神スクナビコナとは?【神社の話】

スクナビコナ スクナビコナとは小さな男の神といった意味ですが、本当に小さな小さな神様でした。『古事記』の記述によれば、オオクニヌシの前に現れた時、蛾が の衣を着て、ガガイモ(蔓性の多年草)の実の舟に乗っていたそうです。誰 […]

出雲の神でもある英雄神「スサノオ」のひみつとは?【神社の話】

スサノオ アマテラスの天の岩屋隠れを引き起こしたスサノオは、賠償をさせられたうえ、ヒゲを剃られ手足の爪を抜かれて、地上へ追放になります。そして、降り立ったところが出雲の斐伊川の上流でした。その川に箸が流れてきたのを見たス […]