神道

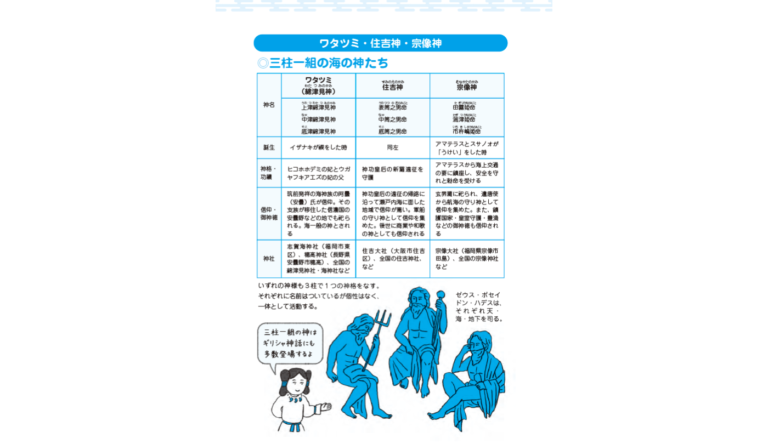

ワタツミ・住吉神・宗像神はどう違うの?三柱一組の神はギリシャ神話にも多数登場する【図解 神道】

海を統治する神と航海の神の違いがある 『古事記』『日本書紀』の神話にはワタツミ・住吉神・宗像神という海の神が登場します。これらの神は、今も神社で祀られて信仰されています。この3種の神様はどう違うのでしょうか。簡単に言うと […]

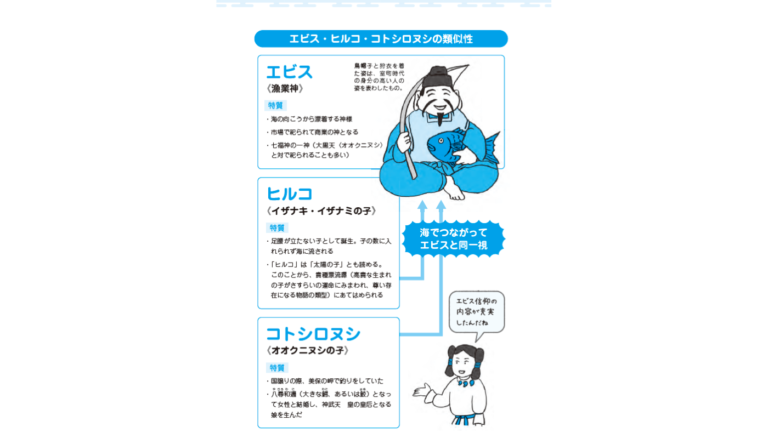

エビスは、ヒルコか?コトシロヌシか?海でつながってエビスと同一視された?【図解 神道】

もともとはどちらとも違う神様だった エビス様のことは、ご存じでしょうか。エビスは漢字では、恵比寿・恵比須・夷・戎などと書きます。関東以北に住んでいた朝廷に服さない部族の意味で使われることもあります(この意味のエビスはエミ […]

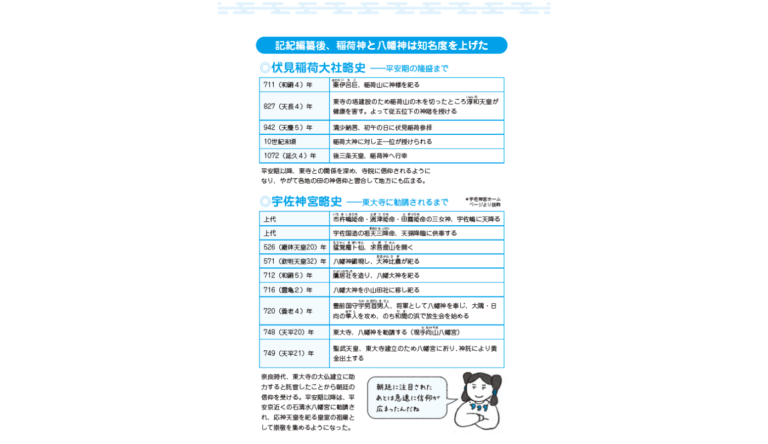

稲荷神と八幡神は、なぜ記紀に登場しないのか?記紀編纂後、稲荷神と八幡神は知名度を上げた【図解 神道】

記紀編纂期には知られていなかったから 神社の数を正確に数えるのは難しいのですが、稲荷神と八幡神を祀る神社が圧倒的に多いということは異論がないでしょう。それにも関わらず、稲荷神も八幡神も『古事記』『日本書紀』には登場しませ […]

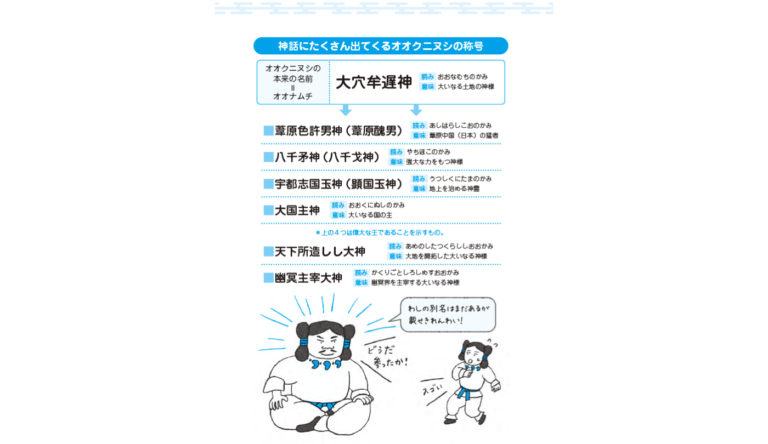

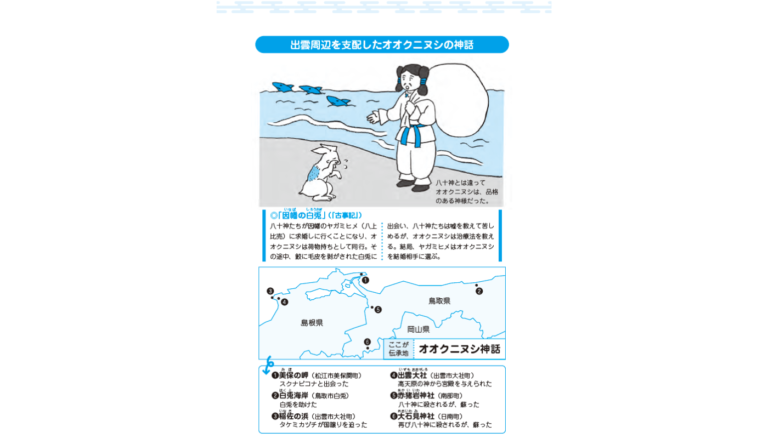

オオクニヌシは神様の王なの?神話にたくさんでてくるオオクニヌシの称号とは【図解 神道】

出雲の神話においては神々の王 八百万の神々の中で一番偉いのはアマテラスだと19項で述べていたのに、オオクニヌシは神々の王とは、どういうことだ、と思われたかもしれません。アマテラスを最高神とするのは「古事記」「日本書紀」で […]

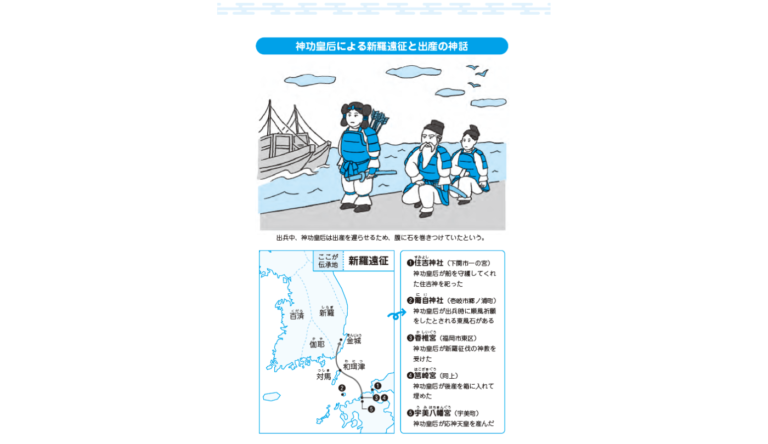

神功皇后は、なぜ身重のまま遠征したの?神功皇后による新羅遠征と出産の神話とは【図解 神道】

神様のお告げに従うため ヤマトタケルは皇位に就くことなく世を去りましたが、御子は即位して第14代仲哀天皇となりました。その皇后が神功皇后です。神功皇后は神霊を身体に依り憑けてお告げを聞く巫女の素質があったらしく、天皇に従 […]

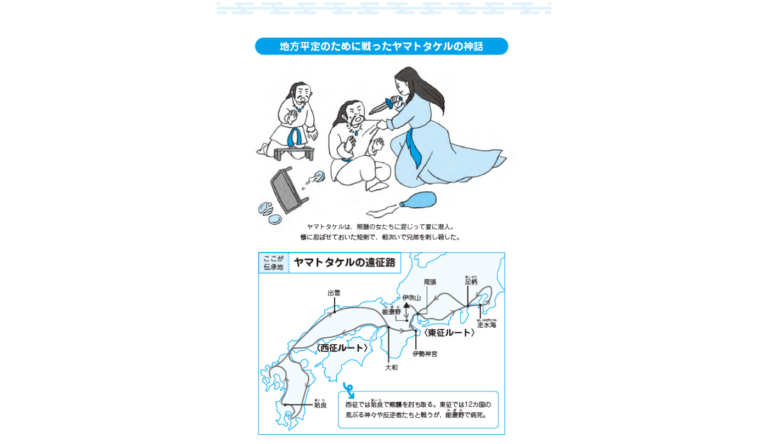

ヤマトタケルは、なぜ熊襲を討ったの?地方平定のために戦ったヤマトタケルの神話とは【図解 神道】

まだ反抗的部族が日本各地にいたから 神武天皇は、ニニギ・ヒコホホデミ・ウガヤフキアエズの三代(日向三代という)が住んだ筑紫の日向(今の宮崎県あたり)から大和まで進軍して、初代天皇として即位しました。その途上、友好的な部族 […]

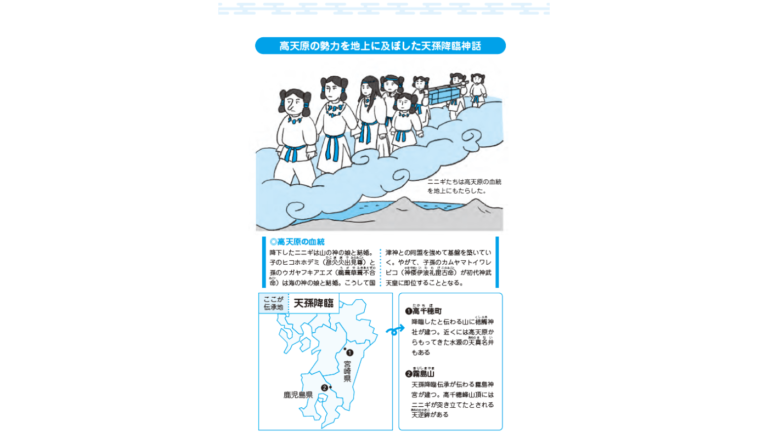

なぜアマテラスは孫を地上に派遣したの?高天原の勢力を地上に及ぼした天孫降臨神話とは【図解 神道】

自分に代わって地上を統治させるため アマテラス・ツクヨミ・スサノオの三貴子が生まれた時、父のイザナキはそれぞれの統治場所を決めています。アマテラスには天上界が割り当てられました。それ以来、アマテラスは高天原にいて神々を統 […]

出雲の神話だけ特別扱いされるのは、なぜ?出雲周辺を支配したオオクニヌシの神話とは【図解 神道】

大和朝廷にとって出雲が強敵だったから ここでいう特別扱いとは、『古事記』『日本書紀』の神話において天皇の祖先神の神話でもないのに、出雲の神話だけが多くのページ数がさかれて掲載されているということです。『日本書紀』ではそれ […]

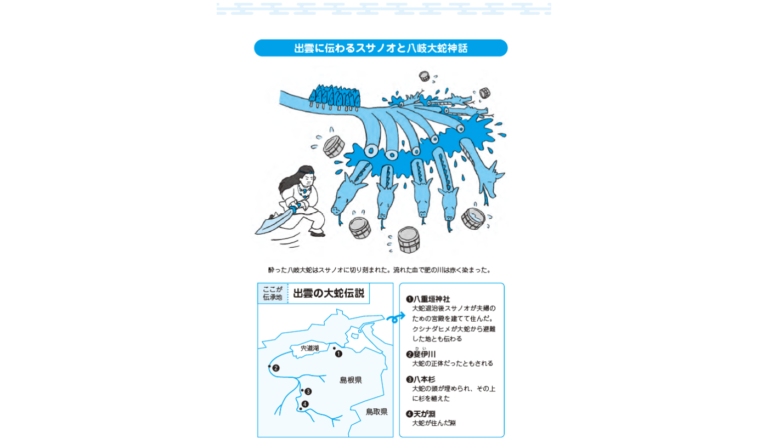

スサノオが日本の結婚第1号って、本当?出雲に伝わるスサノオと八岐大蛇神話とは【図解 神道】

スサノオは国津神と結婚した最初の天津神 『古事記』『日本書紀』には、「結婚」という表現が出てきませんので、どれをもって第1号とするかは意見が分かれるところです。イザナキ・イザナミを第1号と考える方もいるでしょうし、ニニギ […]

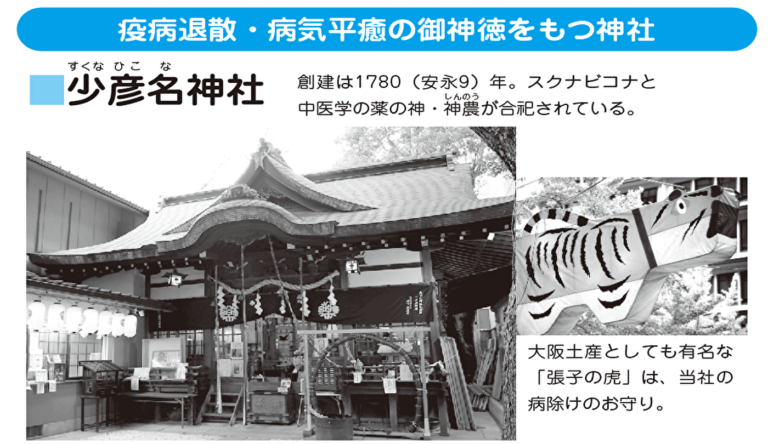

この時期にピッタリ?!疫病退散・健康祈願によく効く神社とは?

スクナビコナを御祭神とする神社など 医薬の神として古くから信仰されてきたのが、スクナビコナ(少名毘古那神)です。オオクニヌシとともに*国造りをした時に、人々に治療法や薬の知識を広めたと伝えられています。大阪市中央区道ど […]

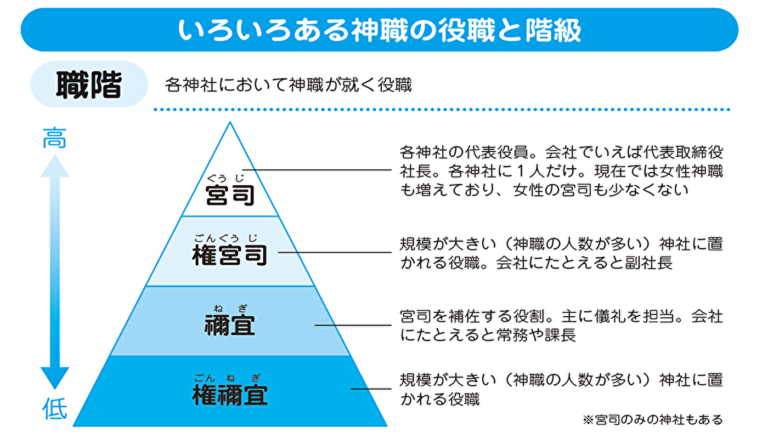

神社にいる「神主」さんと「宮司」さんはどっちが偉いの?

神社にいる「宮司」と「神主」の違いとは!? 宮司は神社のトップ、神主は神職一般 「神主さんと宮司さん、どっちが偉いんですか?」と聞かれることがたまにあります。これはちょっと難しい質問です。「神社で一番偉い方は誰?」と聞か […]

神社の狛犬やキツネにはどんな意味があるの?起源や効果とは?

狛犬は神社の守護霊獣、狐は神様のお使い こま犬を見るのが神社めぐりの楽しみの1つという方も多いようです。唐獅子風のものや大型犬風のもの、子連れであったり、毬を持っていたり。時代や地域による違いもあるそうです。狛犬は正確に […]