解剖学

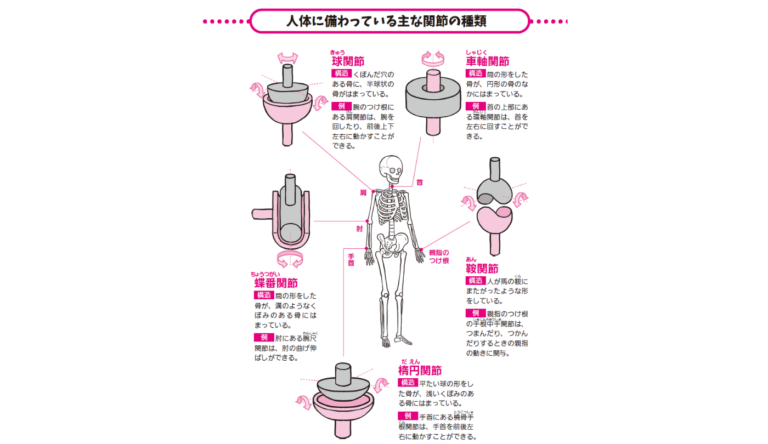

人体には、いくつ関節があるの?おもな関節の種類とは【図解 解剖学の話】

人体には、いくつ関節があるの? 関節は1日に約10万回も動いている 骨と骨のつなぎ目には関節があり、肩や肘(ひじ)、股や膝、足首、指など、ヒトの体には全部で約260個の関節があります。関節の役割は、体が滑(なめ)らかに動 […]

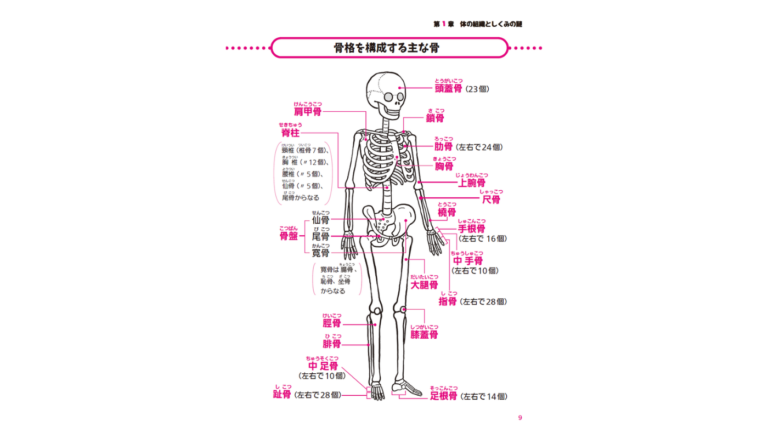

大人の骨は約200個!赤ちゃんは300個!大人になると骨の数が減る理由とは!?【図解 解剖学の話】

ヒトの骨は全部で何個あるの? ヒトの大人の骨の数には個人差がある ヒトの大人の体には、およそ200個の骨があります。ところが、子どもは大人よりも骨の数が多く、生まれたばかりの赤ちゃんは軟骨(なんこつ)を含めると300個ほ […]

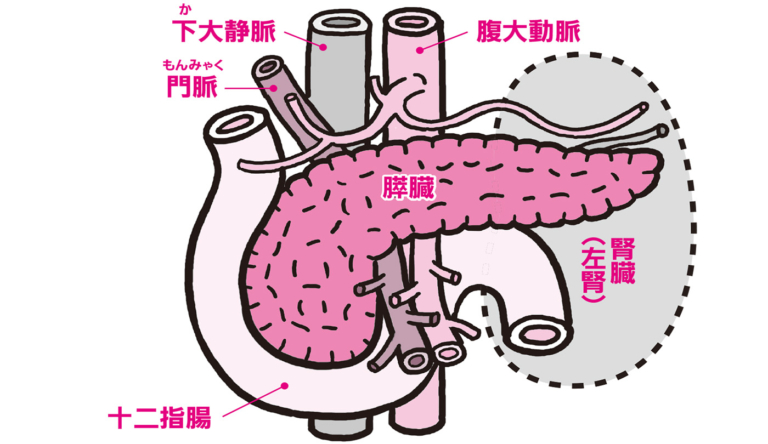

なぜ、膵臓は五臓六腑に入らないの?【解剖学の話】

見つかりにくくて忘れられた膵臓 おいしい料理や、酒を味わい、生き返ったような気持ちになったとき、「五臓六腑(ごぞうろっぷ)にしみわたる」と言ったりします。この言葉は中国伝統医学からきているもので、五臓とは肝臓(かんぞう) […]

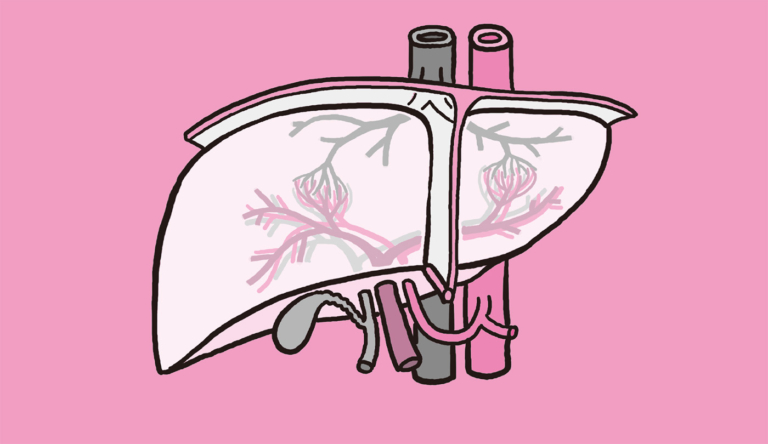

肝臓には、どんな役割があるの?【解剖学の話】

アルコールや薬の分解・解毒も行なう 肝臓(かんぞう)は、人体のなかで最大の臓器で、重さは1~1.5キロ、長さは左右約25センチ、上下約15センチで、厚さは7センチほどにもなります。栄養素の変換や有害物質の分解など、さまざ […]

寝ているときに便が漏れないのは、なぜ?【解剖学の話】

外肛門括約筋は意思で開閉できる 直腸とつながる肛門(こうもん)は、消化管のゴール地点にあたり、便を排泄(はいせつ)するはたらきを担っています。肛門には、意思とは関係なく働く内肛門括約筋(ないこうもんかつやくきん)と、意思 […]

腸は「変貌自在」って、どういうこと?【解剖学の話】

腸を守っているのは腹筋などの筋肉 大腸は、食道から始まる消化管の最後となる部分で、盲腸(もうちょう)、結腸(けっちょう)、直腸(ちょくちょう)からなる長さ約1.5メートルの管です。 人体解剖図などでは、大腸が小腸を囲んで […]

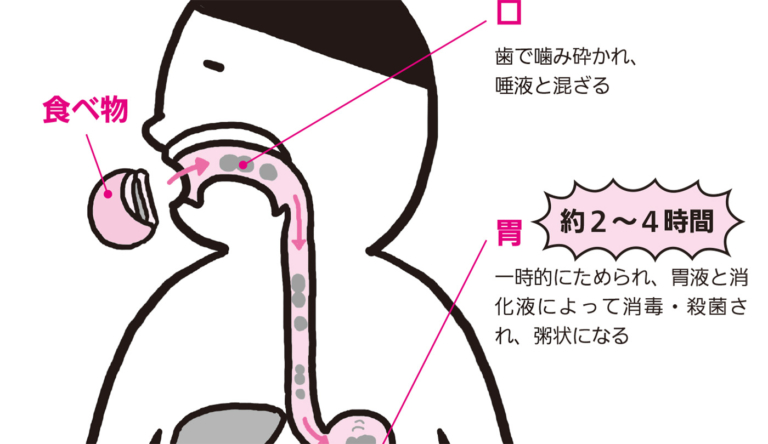

食べ物が消化・吸収されるのにかかる時間は、どれくらい?【解剖学の話】

消化の役割を担うのは口、胃、小腸 食べたものを、器官のはたらきや消化液による化学反応によって、体に吸収しやすい形に分解することを消化といいます。ヒトが消化を行なうのは、食べ物に含まれる栄養素の成分(分子)が大きすぎると、 […]

どうしてげっぷが出るの?【解剖学の話】

げっぷのもとは飲み込んだ空気 ご飯を食べたあとなどに出てしまう、げっぷ。いったいどうして出るのでしょうか。その正体を知るには、食道に近い胃の上端部で、袋の形をした「胃底(いてい)」がカギを握っています。 ところで、胃の上 […]

胃には、どれくらいの量を入れられるの?【解剖学の話】

胃は食べ物を一時的に保管する貯蔵庫 胃の役割を聞かれたら、多くの人は「食べ物を消化すること」と答えるかもしれませんが、実際には少し違います。胃の最も大事な役割は、食べた物を一時的に貯蔵することです。 胃の容量は、成人で1 […]

どうして食べ物がのどに詰まるの?【解剖学の話】

動物の食道と気道は完全に分かれている 急いで食事をすると、食べ物がのどに詰まることがありますが、ヒト以外の哺乳(ほにゅう)類にはありません。なぜなら、のどの構造が違うためです。 ヒト以外の哺乳類ののどは、食べ物の通り道で […]

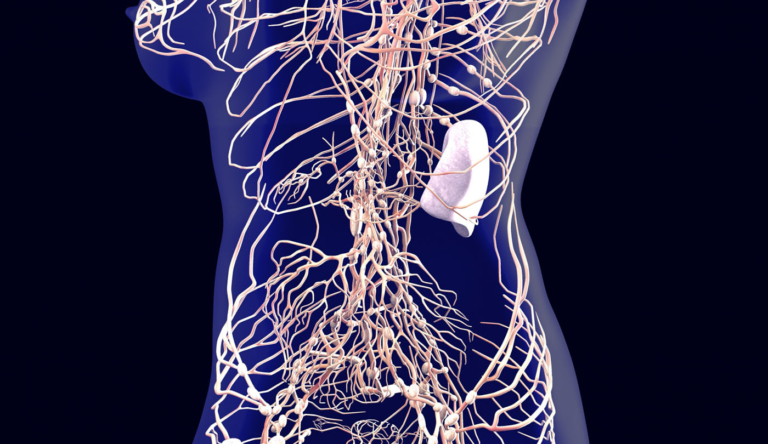

脾臓は切られても大丈夫というのは、ほんとう?【解剖学の話】

走ったときに痛くなる左脇腹の臓器 体内には名前こそ知られているものの、役割についてはよく知られていない臓器がいくつかあります。その代表格が、脾臓(ひぞう)でしょう。 脾臓は左脇腹にあるソラマメの形をしたスポンジ状の柔らか […]

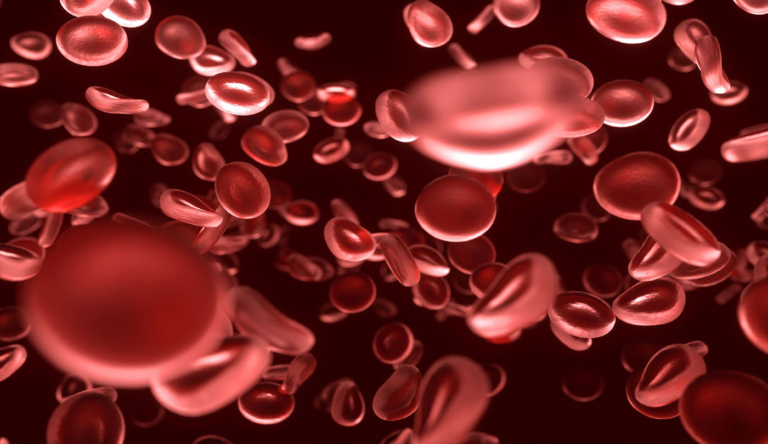

血液型は、 どうやって識別されるの?【解剖学の話】

最もポピュラーな鑑別法はABO式 血液にはいくつもの分けかたがありますが、最も広く使われているのは、1900年にオーストリアで発見された「ABO式」と呼ばれる方法です。血液をつくっている赤血球には表面にある「糖鎖(とうさ […]