古事記ってなに?【眠れなくなるほど面白い 図解プレミアム 古事記の話】

古事記ってなに?

『古事記』は日本最古の歴史書

『古事記』は現存する日本最古の歴史書で、奈良時代の712年に成立しました。同時期に成立した『日本書紀』と並べて「記紀」と呼ばれています。

『古事記』の序文によると、各家々が所持していた天皇家の系譜を記した『帝紀(ていき)』と、古代の伝承を記した『旧辞(きゅうじ)』に誤りがあったため、第四十代天武(てんむ)天皇が、後世に正しい歴史を伝えるための歴史書をつくることを考えました。そして、記憶力が優れていた稗田阿礼(ひえだのあれ)という人物に、正しい天皇家の物語と系譜を読み習わせたのがはじまりとされています。

しかし、天武天皇の在世中に歴史書は完成しませんでした。

その後、事業を引き継いだ第43代元明(げんめい)天皇が、711年9月、太安万侶(おおのやすまろ)に稗田阿礼が語る内容を書き記させ、翌712年に『古事記』は完成しました。太安万侶は文官(ぶんかん)であったとされています。

『古事記』の序文は後世に付け加えられたという説があります。ただ、本文の内容や文字づかいなどから、奈良時代前期(8世紀初頭)に『古事記』が完成したことは間違いないようです。

『古事記』基本データ

構成(全三巻):上つ巻(天地創成(そうせい)~神代(かみよ)の物語) 中つ巻(神武(じんむ)天皇~応神(おうじん)天皇) 下つ巻(仁徳(にんとく)天皇~推古(すいこ)天皇)

編者:帝紀(ていき)・旧辞(きゅうじ)を読み覚えた稗田阿礼(ひえだのあれ)の語りを太安万侶(おおのやすまろ)が整えて完成させた。

完成年:712年(和銅5年)

表記:音訓交用(おんくんこうよう)の和化漢文体(倭文体)

『古事記』の内容は「天皇家の神話」

『古事記』は、上(かみ)つ巻(まき)、中(なか)つ巻、下(しも)つ巻の全3巻で構成されています。

内容は、上つ巻は「天(あめ)の石屋(いわや)」や「八岐大蛇(やまたのおろち)」、「稲羽(いなば)の素兎(しろうさぎ)」など、絵本や神楽(かぐら)などでも見ることがある有名な神話が収められています。中つ巻と下つ巻は、それぞれ天皇の業績が収められています。

そして、全体の3分の1が神話となっていて、天皇家の神話を収めていることがわかります。

その意図するところは、天皇家の祖先がアマテラスオオミカミ(天照大神)であることを示すことにあります。これが『古事記』編纂(へんさん)の目的でした。そして、「神の子孫である天皇が、日本

を統治することは正当である」ということを主張しているのです。

稗田阿礼(ひえだのあれ)(生没年不詳)

記憶力に優れた天皇の舎人

『古事記』序文には、天武天皇の舎とねり人(従者)であったと記されているが、出自など詳細はいっさい不明。非常に記憶力が優れていたとされている。

太安万侶(おおのやすまろ)(?~723年)

『日本書紀』の編纂にも関わった文官

飛鳥時代から奈良時代にかけての貴族で、元明天皇の命で稗田阿礼が語る系譜と物語を撰録した。1979 年、墓が発見され、実在が確認された。

日本古来の言葉を表す「和化漢文体(倭文体)」

『古事記』の最大の特徴は、すべて漢字で記されている点です。構文は漢文ですが、正規の漢文にはない万葉仮名(まんようがな)と呼ばれる音仮名(おんがな)を交えた文体となっています。これを「和化漢文体(わかかんぶんたい)(倭(やまと)文体)」といいます。

音仮名とは、漢字一文字を日本語一音に対応させる文字で、本来の漢文とは異なります。

和化漢文体は平安時代以降も男性の日記や書簡、記録、法令などに用いられた文体で、その後発達しながら江戸時代末まで公文書の文章様式として広く用いられました。

では、なぜ『古事記』は、このような日本人にしか読めない文体で書かれたのでしょうか。それは、『古事記』は日本国内に向けて編纂されたから、と考えられています。

一方で、同時期に完成した『日本書紀』は当時の国際語である漢文体で書かれており、中国で「紀」と呼ばれ時系列で表記する編年体(へんねんたい)を採用していることから、外国人が読むことを前提に書かれた史書とされます。

『古事記』が天皇統治の正当性を国内に示すことを目的として編纂されたのに対し、『日本書紀』は海外に向けて国家の正式な歴史書としてつくられたということでしょう。

『古事記』と『日本書紀』ここが違う

編纂の目的が異なる『古事記』と『日本書紀』、それぞれの特質を把握するためには、両書を比較する必要があります。

まず前述どおり『古事記』は全3巻で構成されていますが、『日本書紀』は全30巻で系図だけを記した巻が1巻ついていたという記録があります(系図は現存しません)。

また、『古事記』には112首、『日本書紀』には128首の和歌が収められていますが、巻数から考えると『日本書紀』は少ないといえるでしょう。

さらに編纂期間も異なります。『古事記』は天武朝の稗田阿礼の誦習(しょうしゅう)からはじまり、元明朝に太安万侶が完成させますが、安万侶の作業期間はわずか4カ月とされています。一方で『日本書紀』は大人数で39年かけて編纂しました。

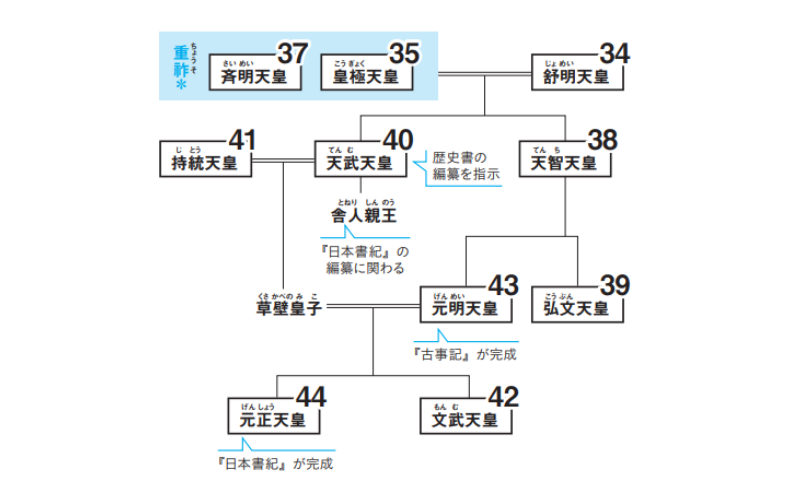

天武天皇崩御後、『古事記』の編纂は元明天皇に引き継がれ、『日本書紀』の編纂は天武天皇の皇子である舎人(とねり)親王に引き継がれ、完成しています。

内容の違いとして面白いのは、西征・東征を果たし、国内統一の立役者ともいえるヤマトタケルが、『古事記』では残忍なゆえに父である景行天皇に疎まれ、非業の死を遂げる悲劇のヒーローとして描かれているのに対し、『日本書紀』では景行天皇に愛された息子として描かれている点でしょう。

さらに、「稲羽の素兎」など、オオクニヌシノカミ(大国主神)の出雲神話のほとんどが『日本書紀』

には描かれていません。

同じ歴史書でありながら、その目的によって中身に違いがあるというのは興味深いところです。

和化漢文体

久羅下那州(くらげなす)多陀用弊流(ただよへる)之時

【意味】

クラゲのように漂っているとき

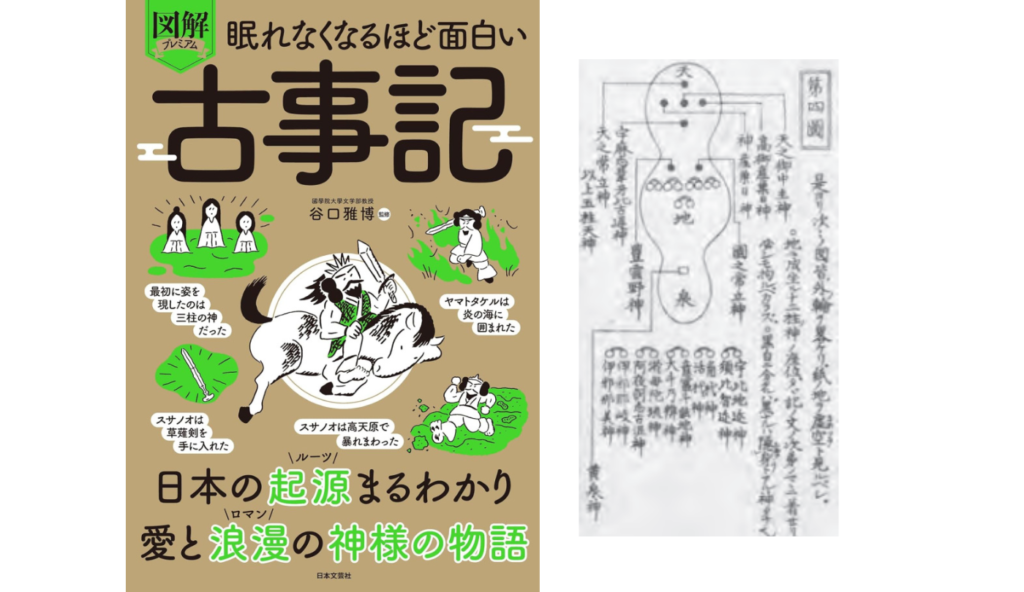

『古事記』成立時の天皇系譜

*一度退位した天皇が再び位に就くこと。孝徳(こうとく)天皇に譲位した皇極天皇は、孝徳天皇崩御後、ふたたび即位し、斉明天皇となった。

『古事記』と『日本書紀』の違い

古事記

編集の目的:国内に向け、天皇が日本を統治する正当性を示すため編纂

巻数:全3巻

形式:和化漢文体(倭文体)・紀伝体

編纂期間:天武朝~元明朝 元明天皇の詔から4ヶ月後に太安万侶が撰上

登場する天皇: 第三十三代推古天皇まで

海外についての記述: 中つ巻、仲哀記・応神記に掲載

日本書紀

編集の目的:外国に向け、国家の正式な歴史書として編纂

巻数:全30巻+系譜1巻

形式:漢文体・編年体

編纂期間:天武天皇10年(681)の詔から39年後の元正天皇養老4年(720)に舎人皇子が撰上

登場する天皇:第四十一代持統天皇まで

海外についての記述:各巻に多く記載あり。中国の史書からの引用なども掲載

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解プレミアム 古事記の話』監修:谷口雅博

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解プレミアム 古事記の話』

監修:谷口雅博 日本文芸社刊

時代を超え読み継がれている日本最古の歴史書『古事記』。

「天野岩屋戸隠れ」「八岐の大蛇」「因幡の白兎」など誰もが聞いたことがある物語をはじめ、「国生み・神生み」「天孫降臨」「ヤマトタケルの遠征」など、壮大なスケールで繰り広げられる神々の物語は、たんなる日本の歴史にとどまらない、興味深く魅力的である。

本書は『古事記』の上中下巻から、神話・物語を厳選して収録し、豊富な図とイラストで名場面や人物像、歴史的背景を詳解する。『古事記』の面白さ、魅力を凝縮した一冊!

この記事のCategory

オススメ記事

こう読むと面白い! 上つ巻【眠れなくなるほど面白い 図解プレミアム 古事記の話】

イザナキとイザナミの国生み【眠れなくなるほど面白い 図解プレミアム 古事記の話】

女神を生んだスサノオが起こした事件とは?|スサノオの横暴【眠れなくなるほど面白い 図解プレミアム 古事記の話】

養蚕と農業のはじまりとは?|五つの穀物と蚕の誕生【眠れなくなるほど面白い 図解プレミアム 古事記の話】

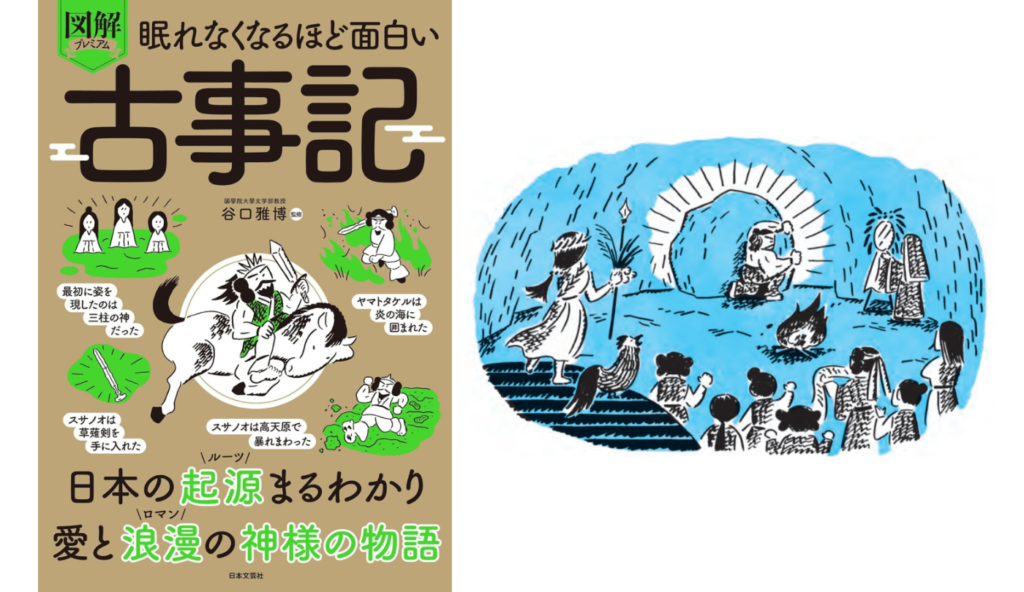

八百万の神々が協議しアマテラスを迎え出した方法とは?|天の石屋隠れ【眠れなくなるほど面白い 図解プレミアム 古事記の話】

天地のはじまり【眠れなくなるほど面白い 図解プレミアム 古事記の話】

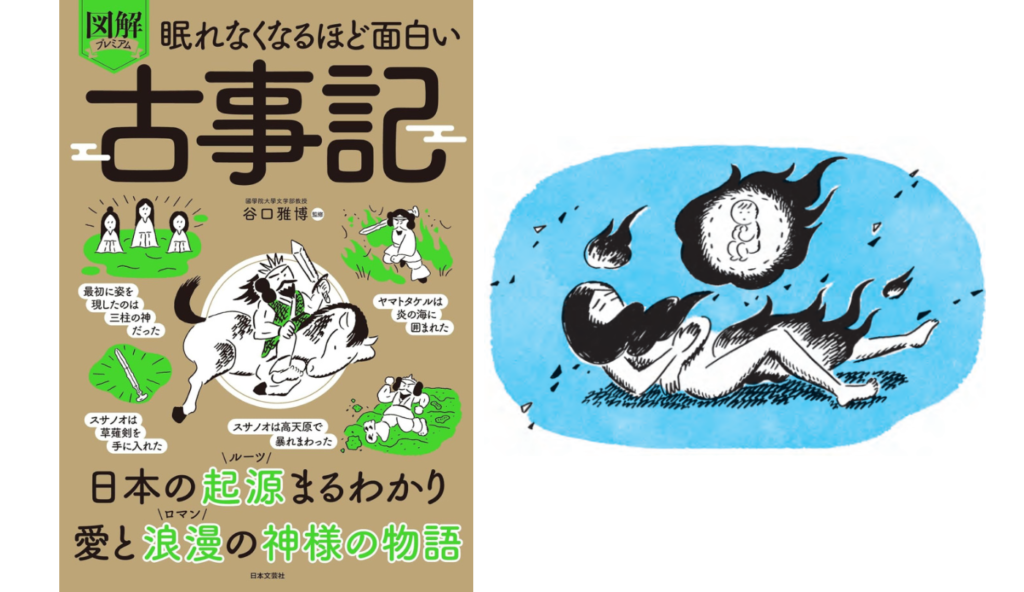

【神々の誕生】火の神を生んだイザナミに起こった悲劇とは?【眠れなくなるほど面白い 図解プレミアム 古事記の話】