鉄道でも進んでいる自動運転化【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

自動運転はすでに実施されている

近ごろ自動車の自動運転に注目が集まっていますが、鉄道の自動運転化も進んでいます。将来的に運転士が不足するといわれるなかで、自動運転化は期待の星なのです。

自動運転と一言にいっても、その度合いはさまざま。主体は運転士で、一部機能を自動列車運転装置がサポートしている場合もあれば、すべての運転を装置が行い、万が一に備えて乗務員が乗車している場合もあります。

現在運行中の路線には、すでに自動運転を導入しているところも。踏切がなく、ホームドアが設置されていることにより、線路内に人や車が立ち入れない構造の路線は自動運転化しやすいとされています。そのため、これらの条件がそろった一部の地下鉄やモノレールでは、すでに半自動運転になっています。まだ多くの列車では運転士が必要ですが、徐々に自動運転を導入する路線が増えており、その度合いもさらに深まっているという現状にあります。

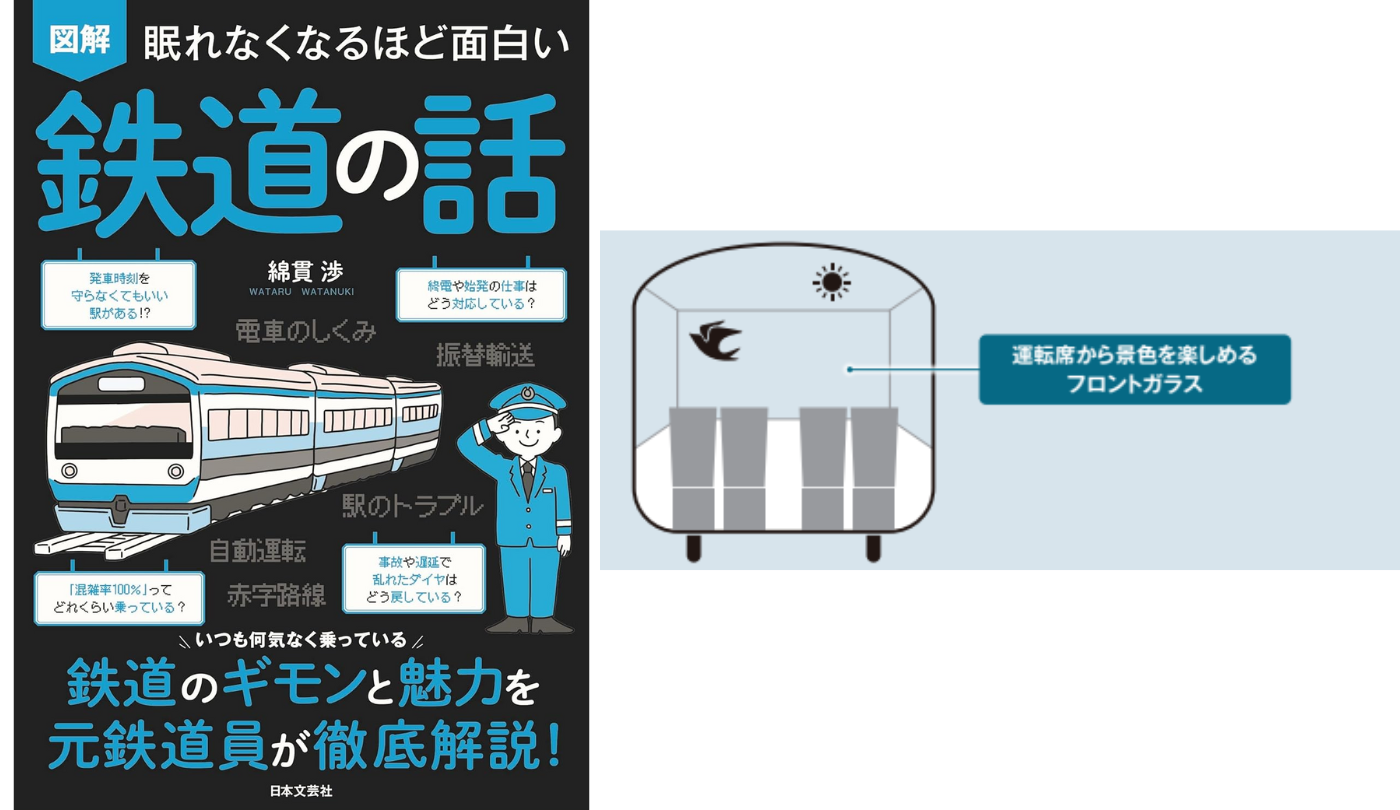

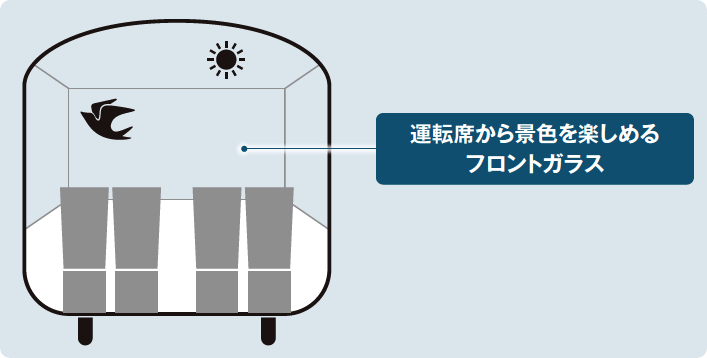

しかしながら、なかにはより自動運転化が進み、無人での運転を導入している路線もあります。お台場や豊洲を通る「ゆりかもめ」がその一例です。最前部には運転席がありますが、ここは緊急時にしか使われず、普段は乗客が座ることができます。そのため最前部からの景色を楽しめます。

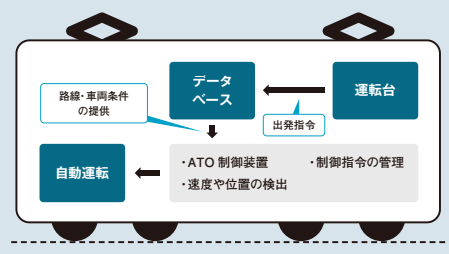

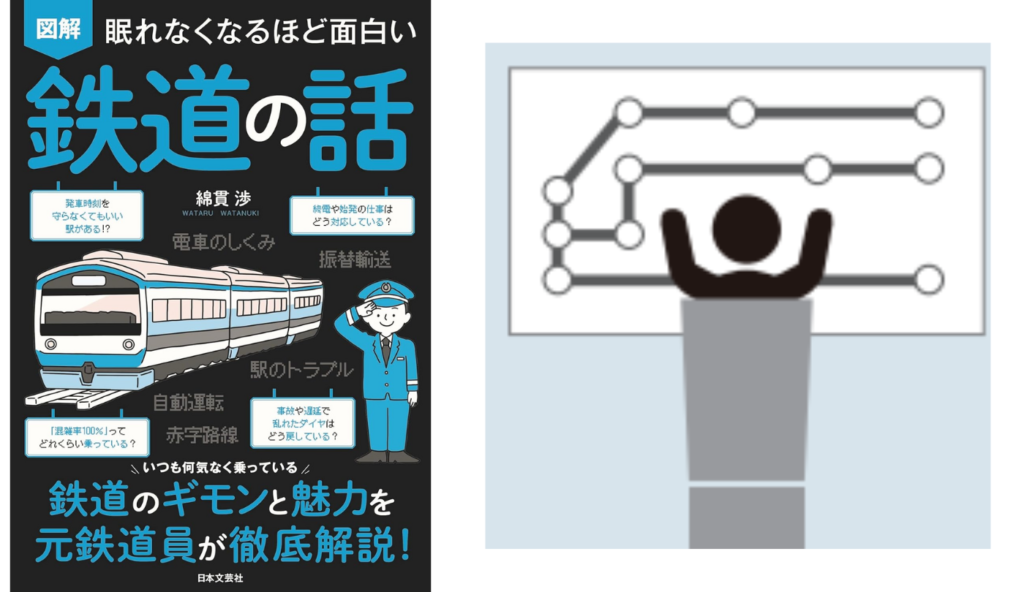

自動列車運転装置「ATO」のしくみ

ATO装置が搭載されている列車は、運転士が安全確認を行って出発指令を出したあとは自動的に加速や減速の制御が行われます。

無人運転列車には運転席に座れるものも!

運転士がいないため、車両前方から広々とした景色を楽しむことができます。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話 』著:綿貫 渉

ラブすぽ編集メモ

無人運転が可能な条件とは?

完全無人運転を実現するためには、様々な条件をクリアする必要がありますが、まずは以下の条件が整っている必要があります。

✅ 踏切がない → 車や人が線路に立ち入るリスクがない

✅ ホームドアの設置 → 駅での転落事故を防ぐ

✅ 高い安全システム(ATO・CBTC) → 列車の位置情報を常時把握し、正確に制御

無人運転の代表例「ゆりかもめ」

東京都のお台場や豊洲を走る 「ゆりかもめ」 は、完全無人運転の先駆けです。

ゆりかもめの特徴

✅ 最前部に運転席があるが、緊急時以外は乗客が座れる

✅ 自動で運転・停止を行い、速度制御もシステムが管理

✅ 景色を楽しめるため、観光客にも人気

鉄道の自動運転は今後さらに発展する見込みです。特に運転士不足対策や安全性向上の観点から、自動運転技術は重要な役割を果たしていくでしょう。

【書誌情報】

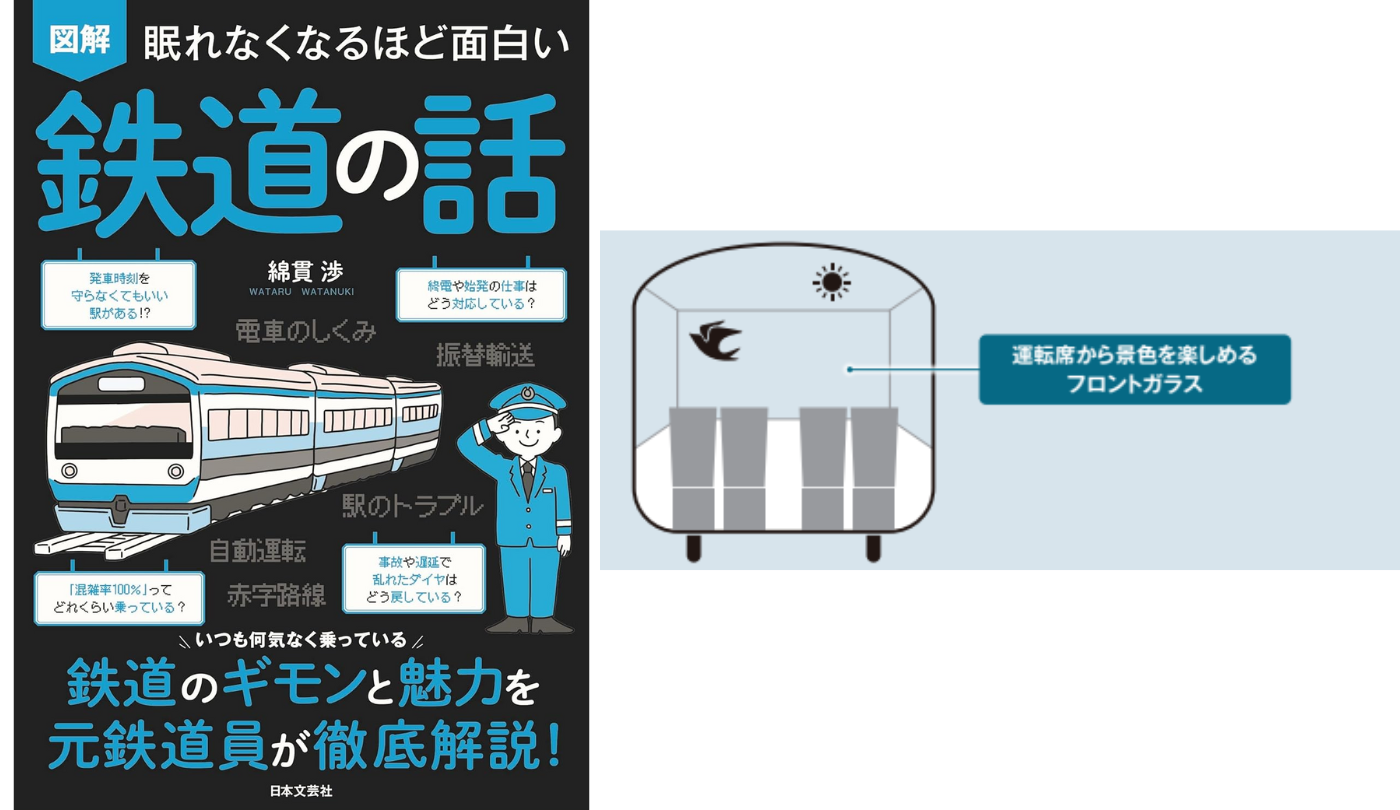

『眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話』

著:綿貫 渉

交通系YouTuber綿貫渉×『眠れなくなるほど面白い』シリーズ

累計300万部突破の大人気シリーズ最新作に「鉄道の話」が誕生!

通勤・通学、旅行・おでかけ…私たちは普段何気なく電車や駅を利用していますが、なぜ安全に時間通りに運行できるのか、遅延や事故・トラブルの際はどう対処しているのか、意外と知らないことも多い鉄道の話。

本書では、今さら聞けない基本的なしくみから、知るほど面白い鉄道の歴史まで、図解やイラスト付きでわかりやすく解説します。

さらに「電車が止まってしまったけど運転再開までどのくらいかかるのか……」「SNS動画で駅構内や車内のトラブルを見るけど、もし自分が居合わせたら…」このような日常で起こるかもしれないちょっとしたギモンや不安に関連した役立つ知識も紹介し、読んで面白いだけではない、日常に関わる内容となっています。

今まで知らなかった鉄道の世界を覗くことで、元々鉄道が好きな方はもちろん、そうでなかった方も、鉄道や交通に興味を持つきっかけとなる一冊です!

この記事のCategory

オススメ記事

ハンドルのない電車がカーブできる秘密は車輪の形にあり?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

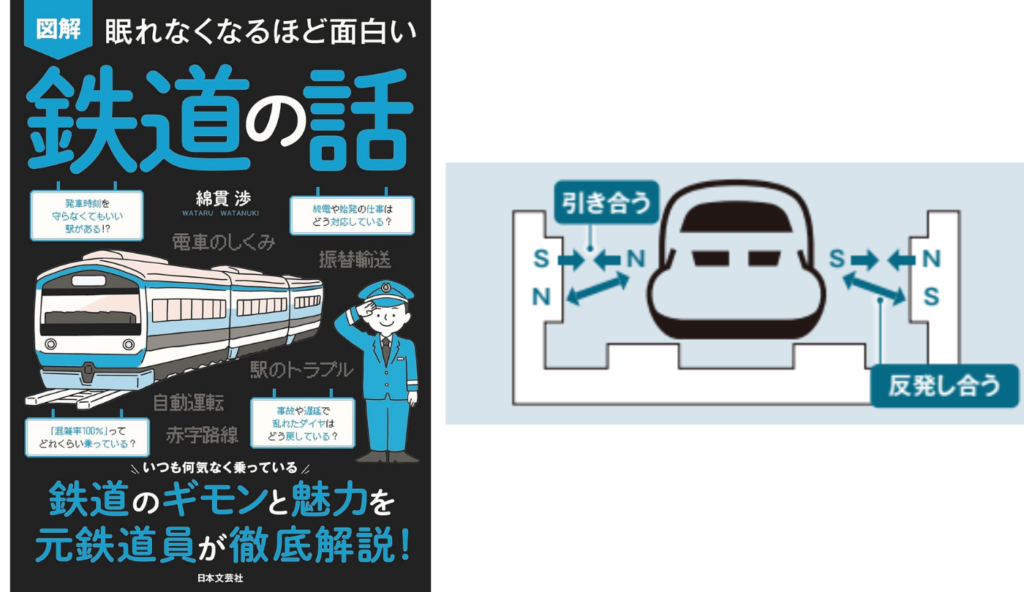

リニアモーターカーってどうやって走るの?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

事故や遅延で乱れたダイヤはどう戻している?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

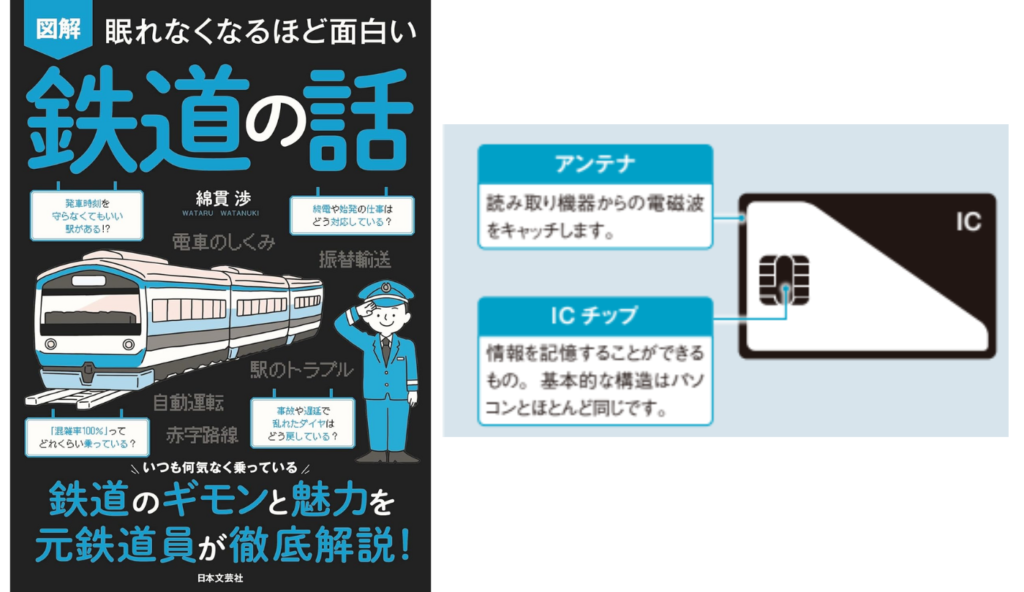

日本の技術が詰まった交通系ICカードのしくみ【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

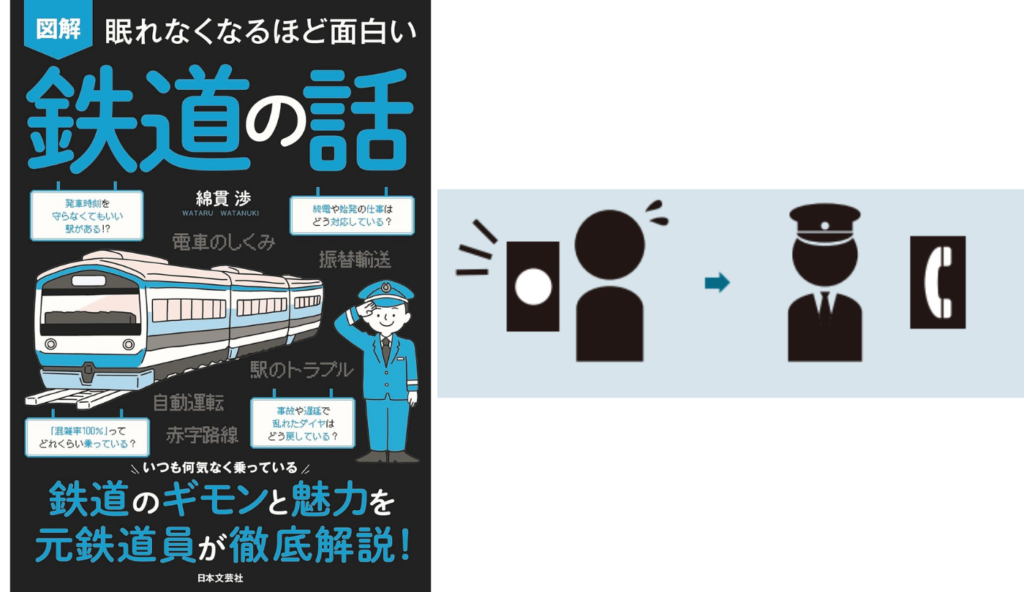

火災や非常事態、いざというときに混乱しないためのSOSの方法【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

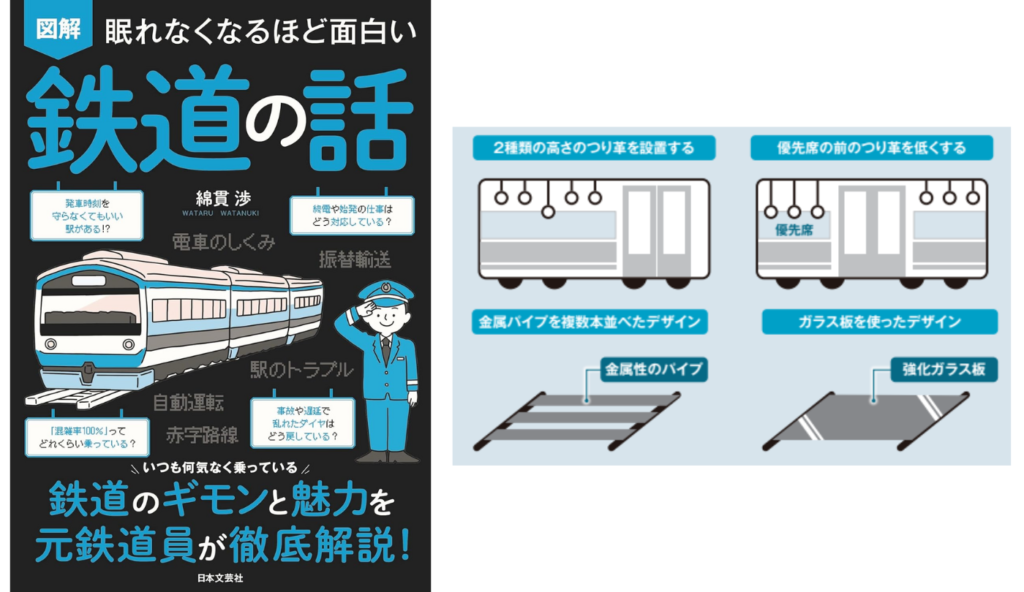

【進化する電車のつり革と荷物棚】快適な乗車のための工夫とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

【電車の空調設備の進化】冷房・暖房・弱冷房車の仕組みとは?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】