北海道を開拓したのは武士と囚人だった?【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

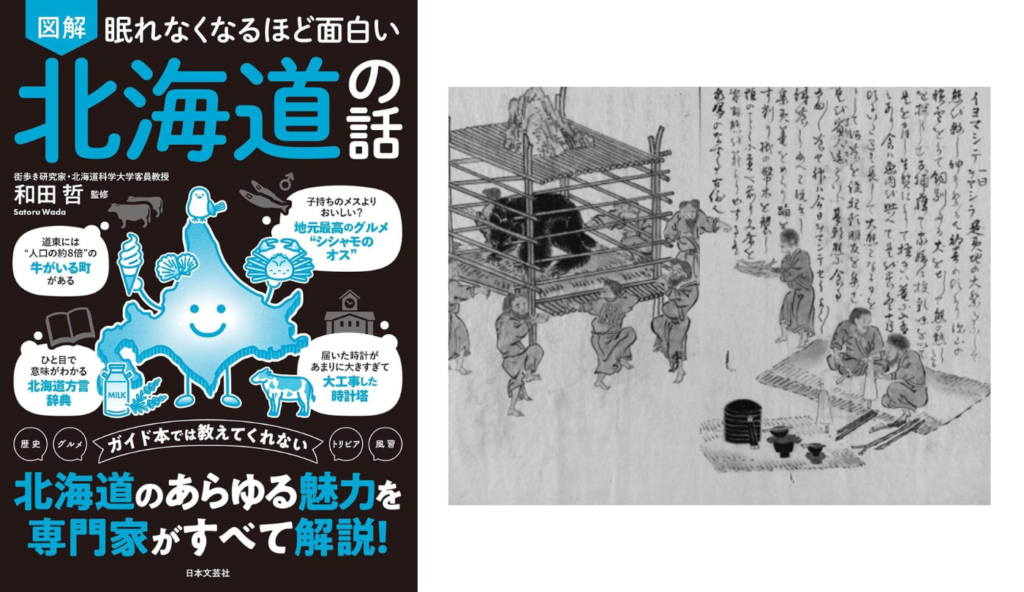

鎖につながれ原野を開拓した囚人たち

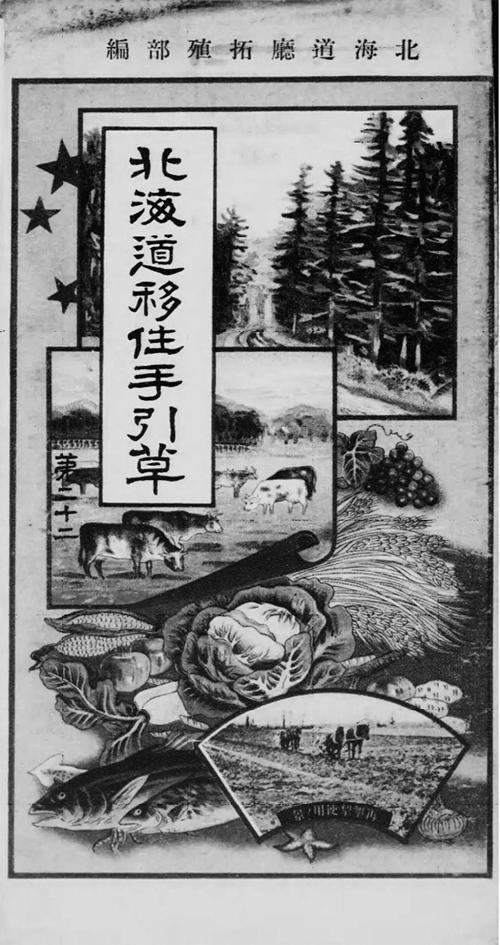

ロシアへの防衛強化のための北海道開拓を初めて手がけたのは、寛政12年(1800)に蝦夷地に渡った幕臣の八王子千人同心でした。しかし、あまりにも過酷な環境だったため、千人同心は入植4年目に撤退してしまいました。

その後、明治2年(1869)に政府は「開拓使」を設け、北海道の本格的な開拓に着手。明治初期には、明治維新において新政府と対立したことで領地を失った旧会津藩・仙台藩などの士族たちのほか、近代化にともなう制度改革により失業した多くの士族が各地から北海道へ移住し、開拓に従事しました。

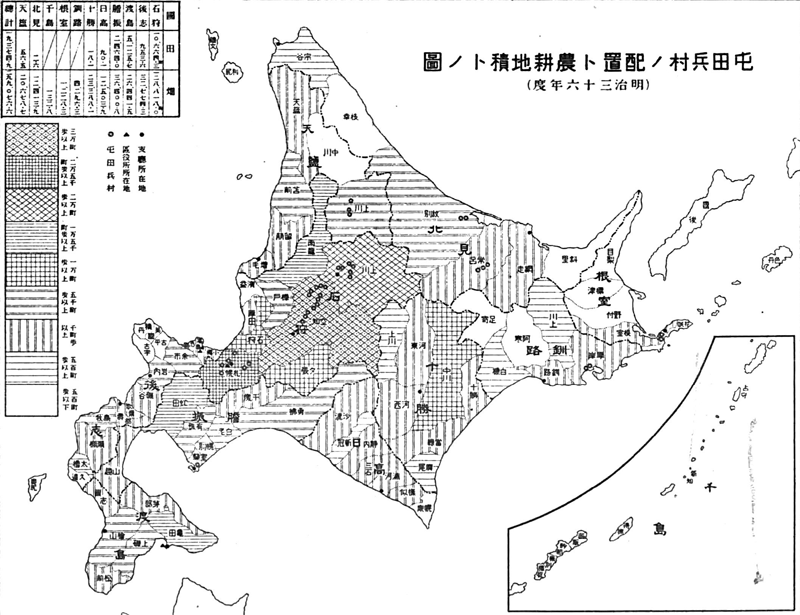

また、明治8年(1875)から同32年(1899)にかけては、屯田兵とその家族約4万人が入植。また、開墾会社に応募して移住した人々や農民の団体移住、単独移住なども多く、明治初期から大正11年(1922)までの北海道移民の総数は約200万人と言われています。

そのほかにも、北海道の開拓に従事した人たちがいます。北海道の樺戸(かばと)や空知(そらち)、釧路にあった集治監(刑務所)に収容された長期刑の囚人たちです。彼らは逃亡防止のため2人ずつ鉄の鎖でつながれた状態で原野を田畑にし、基幹道路を切り拓きました。しかし、囚人の減少や過酷な労働への批判が強まったことから、囚人労働は明治27年(1894)に廃止されました。

北海道を開拓した人々

北海道の人口の推移

明治2年(1869)の北海道の人口は約6万人にすぎませんでした。その後、明治34年(1901)には100万人を超え、大正7年(1918)には217万人を数えるまでになりました。

なお、現在の北海道の人口は約509万人(2024年総務省発表)ですが、前年比で約4万6000人減と、減少幅は全国最大です。

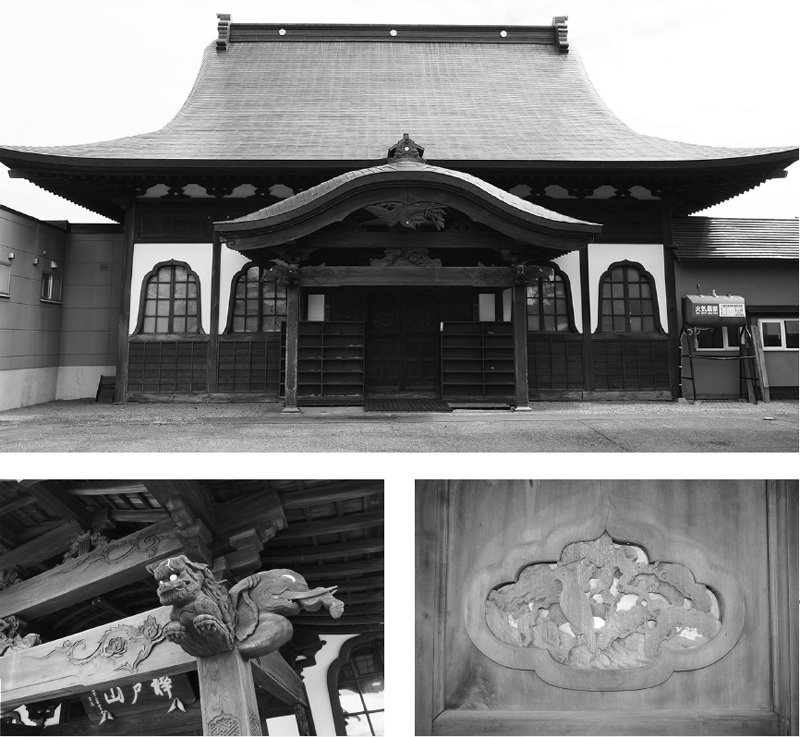

囚人たちが建てた北漸寺

北海道に初めて刑務所「樺戸集治監」が設置された月形町には、囚人たちが建てた寺として知られる北漸寺」があります。同寺は、囚人の労役によって明治18年(1885)に仮御堂が、明治42年(1909)に本堂が建てられました。北漸寺の本堂や正面玄関には、囚人たちの手による精細な木工彫刻が残されています。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話』監修:和田 哲

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話』

監修:和田 哲

★累計300万部突破!『眠れなくなるほど面白い図解シリーズ』初の“地域探求ジャンル”!ガイドブックでは教えてくれない北海道の面白い知識の数々を専門家が徹底解説!★

広大な土地と、エリアごとに様々な魅力を感じることのできる北の大地“北海道”。

お祭り、グルメ、多様な観光スポットなど、その魅力から国内、国外問わず多くの人が観光に訪れます。

しかし、おいしいお店や観光スポットの情報は知っていても、意外と北海道という土地の本当の面白さを知らない人も多いのではないでしょうか。

そこで本書では、長年北海道を街歩きして研究してきた著者が、北海道の面白すぎる歴史や食の知識、地名や風習のトリビアなどを余すことなく徹底解説!

『北海道の開拓がスピーディーにできたのは屈強な囚人たちがいたから』

『北海道の隠れた激うまグルメ“シシャモのオス”』

『北海道の盆踊りは“大人の事情”で二部制』

など、すぐにでも誰かに話したくなるような内容が満載です。

北海道に住んでいる方も、そうでない方も、もっともっと北海道の魅力を知ることができる一冊です。

この記事のCategory

オススメ記事

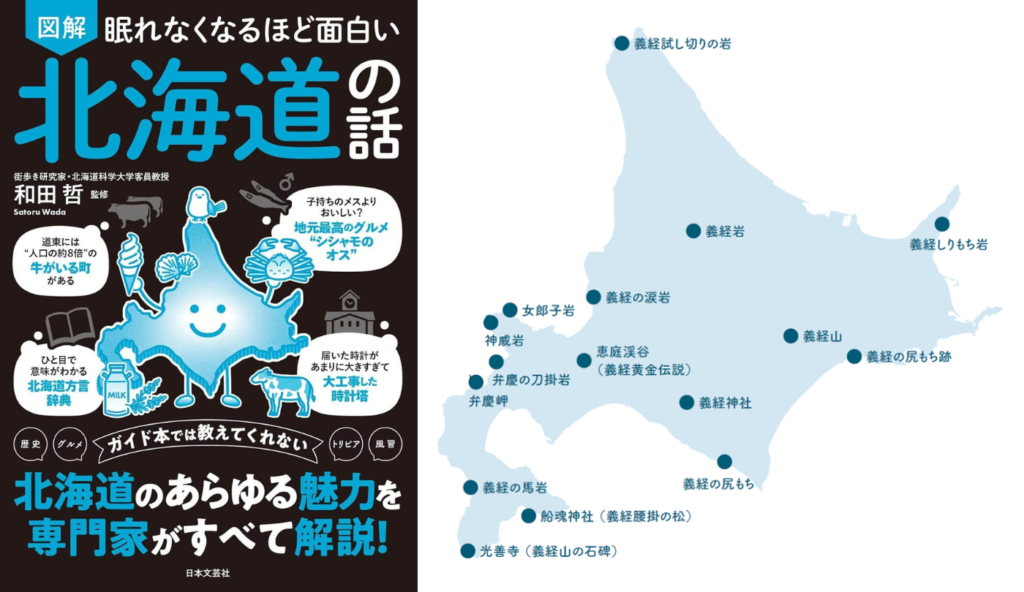

義経を追いかけた女性の恨みが岩になった!?【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

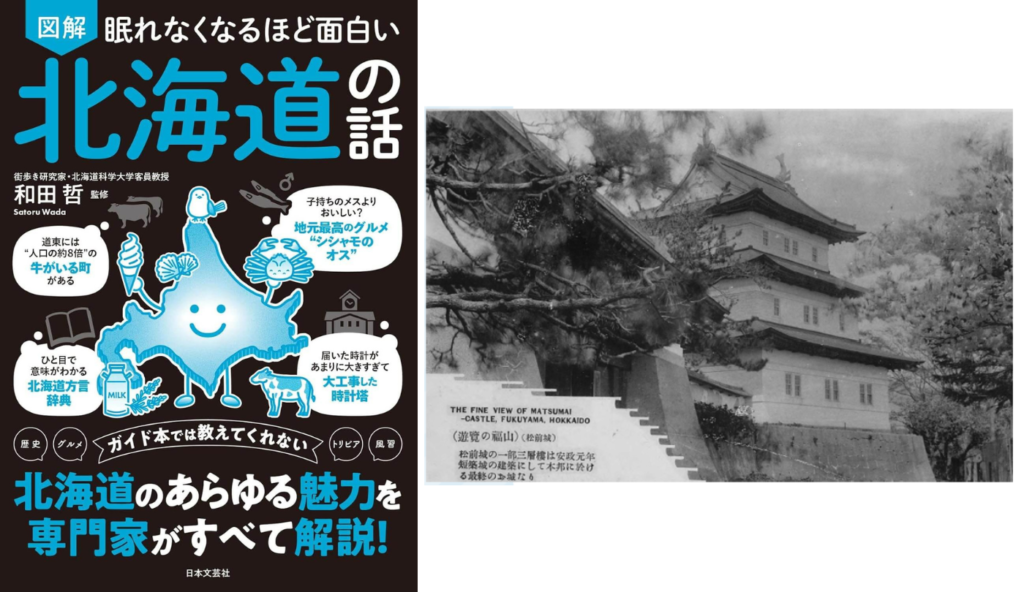

現存する最後の純日本式城郭“松前城”、数時間で陥落した悲しい歴史とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

北海道にも“県名”があった!? わずか4年で廃止された理由とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

北海道に潜んだ“隠れキリシタン”の真実、殉教と布教の歴史とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

カムイは“神”とは違う? 自然と共にあるアイヌの生き方とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

アイヌ以外にも北海道に住んでいた『謎の海洋民族』とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

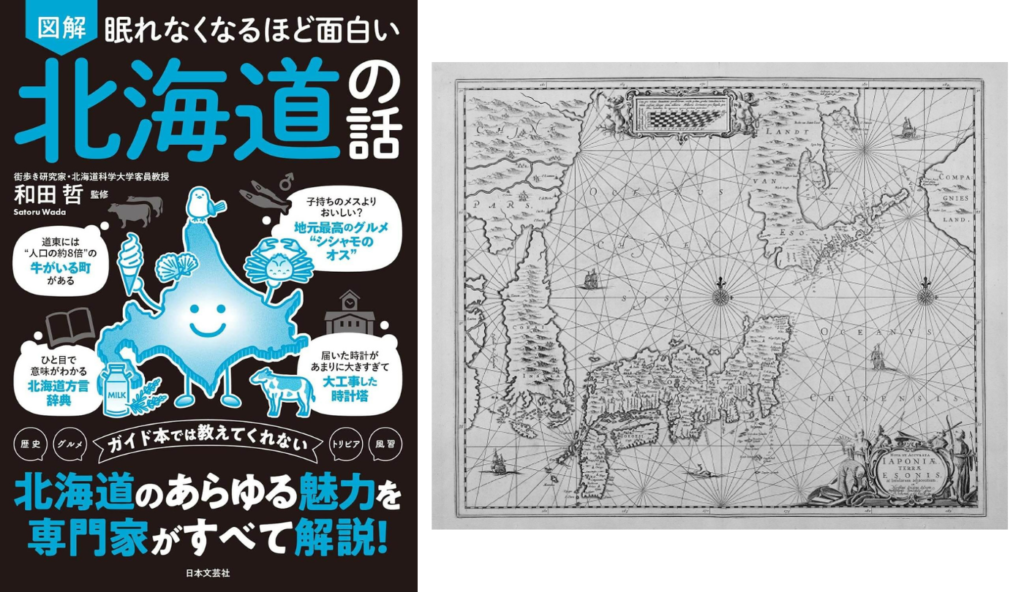

北海道は巨大大陸だった!? 17世紀ヨーロッパ人が描いた驚きの地図とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

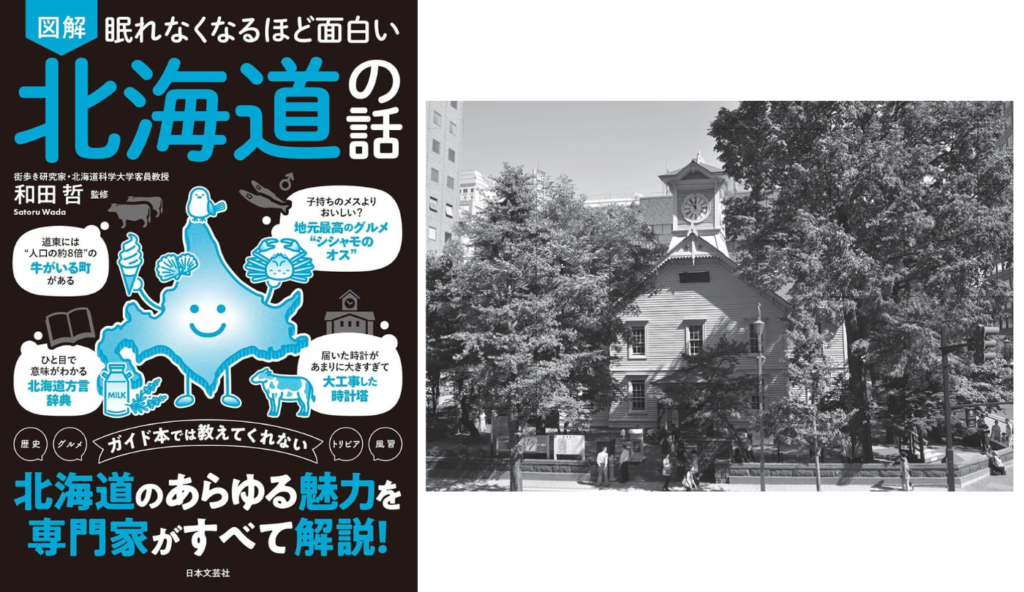

札幌のシンボルは偶然の産物だった? 時計塔に起きた想定外の事件【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

求人情報

「今年中に安定を掴むなら今」未経験採用枠/SE/研修充実

株式会社RIOT GROUP

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給27万円~60万円スポンサー:求人ボックス

中型ドライバー

菊池運輸株式会社

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給32万円~48万円スポンサー:求人ボックス

事務業務の管理者/短期「3月末まで」/週休3日OK/未経験歓迎

株式会社ベルシステム24

勤務地:福岡県 福岡市雇用形態:アルバイト・パート / 契約社員給与:時給1,400円スポンサー:求人ボックス

交通誘導警備/サービス系/警備員 即採用で 即入寮で 日払いOK 公園 飯抜き これで回避 警備

株式会社MKR

勤務地:東京都雇用形態:アルバイト・パート給与:日給1万840円~スポンサー:求人ボックス

診療放射線技師/常勤/検診/週休2日以上/年間休日120日以上

医療法人朋愛会 朋愛病院

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給25万円~34万円スポンサー:求人ボックス

病院の施設警備スタッフ/慶應義塾大学病院

株式会社トラスト

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給21万8,000円~27万5,000円スポンサー:求人ボックス