道民でも意外と知らない? 地域で異なるジンギスカンの食べ方とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

北海道内でも違うジンギスカンの食べ方

戦後に広まったジンギスカン

ラーメンと並ぶ北海道グルメの定番といえば、ジンギスカンです。しかし、「ジンギスカン」という名称の由来はわかっていません。

一説には、札幌農学校出身で満洲鉄道調査部長だった駒井徳三氏が、モンゴルの英雄チンギス・ハンのイメージから名づけたとされています。

北海道では大正時代に綿羊飼育が盛んになり、羊肉料理の研究も行われましたが、羊肉特有の臭みが原因か、羊肉食は一般化しませんでした。

しかし戦後、種羊場のあった豊平町(現・札幌市)の月寒や滝川町(現・滝川市)でジンギスカンを出す飲食店が登場。さらに昭和31年(1956)、ベル食品が「成吉思汗のたれ」を発売し、熱心に営業活動を行ったこともあり、ジンギスカンは徐々に一般家庭にも浸透していきました。

ところで、北海道のジンギスカンは地域によって食べ方が異なります。

札幌など道央、道南地域では、焼いてからタレをつけて食べる「後づけ」が主流です。一方、滝川など道央北部や、道北・道東地域では、人気の「松尾ジンギスカン」に代表される、タレに漬け込んでから肉を焼く食べ方が定着しています。

また、「ジンギスカン白樺」や「平和園」の本店がある帯広では、タレを先づけして焼いたあと、さらにタレを後づけして食べる「両づけ」のスタイルが好まれています。

ジンギスカンが道民食になるまで

●安政4年(1857)

江戸から箱館奉行所に10頭の羊が送られる

●明治41年(1908)

政府が羊毛の国内自給のため札幌の月寒種牧場で綿羊の飼育を開始

●大正8年(1919)

第1次世界大戦をきっかけに羊毛の輸入が止まったことから、政府が滝川、札幌月寒など全国5カ所に種羊場を開設

●昭和11年(1936)頃

札幌の飲食店「横綱」でジンギスカンの試食会が行われる

●昭和21年(1946)頃

札幌の「精養軒」でジンギスカンを提供(精養軒では戦前からジンギスカンを提供していたとの説も)

●昭和28年(1953)

札幌の月寒に会員制の「成吉思汗倶楽部」(今も続く人気店「ツキサップじんぎすかんクラブ」の前身)が発足

●昭和29年(1954)

すすきのでジンギスカン店「だるま」開業

●昭和31年(1956)

・滝川にて「松尾羊肉専門店(松尾ジンギスカン)」開業

・ベル食品が「成吉思汗のたれ」発売

●昭和32~34年(1957~1959)

帯広にて「ジンギスカン白樺」「平和園」開業

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話』監修:和田 哲

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話』

監修:和田 哲

★累計300万部突破!『眠れなくなるほど面白い図解シリーズ』初の“地域探求ジャンル”!ガイドブックでは教えてくれない北海道の面白い知識の数々を専門家が徹底解説!★

広大な土地と、エリアごとに様々な魅力を感じることのできる北の大地“北海道”。

お祭り、グルメ、多様な観光スポットなど、その魅力から国内、国外問わず多くの人が観光に訪れます。

しかし、おいしいお店や観光スポットの情報は知っていても、意外と北海道という土地の本当の面白さを知らない人も多いのではないでしょうか。

そこで本書では、長年北海道を街歩きして研究してきた著者が、北海道の面白すぎる歴史や食の知識、地名や風習のトリビアなどを余すことなく徹底解説!

『北海道の開拓がスピーディーにできたのは屈強な囚人たちがいたから』

『北海道の隠れた激うまグルメ“シシャモのオス”』

『北海道の盆踊りは“大人の事情”で二部制』

など、すぐにでも誰かに話したくなるような内容が満載です。

北海道に住んでいる方も、そうでない方も、もっともっと北海道の魅力を知ることができる一冊です。

この記事のCategory

オススメ記事

札幌は京都を模して作られた? 札幌が北海道の中心地となった理由とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

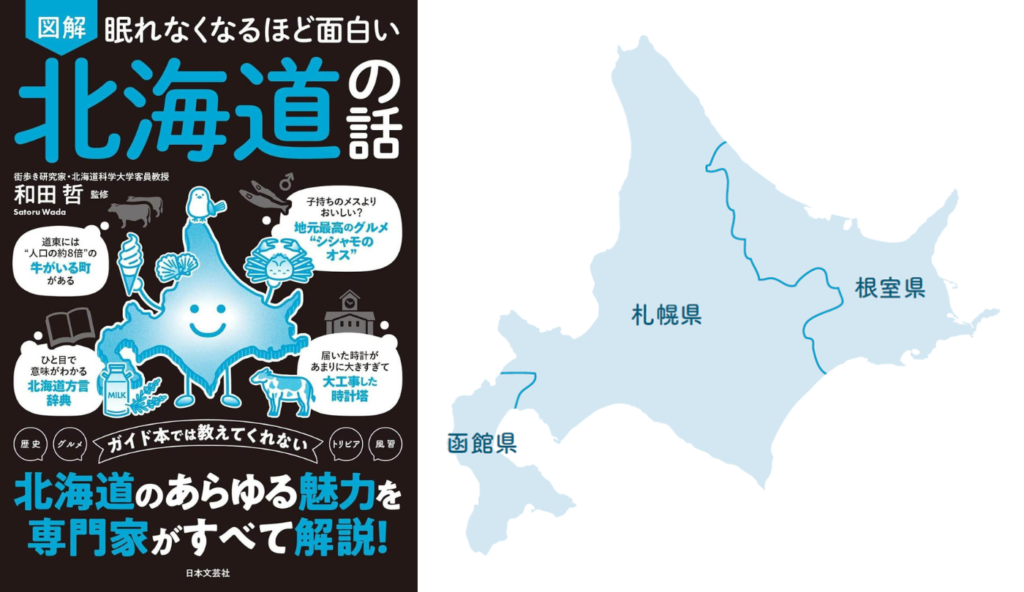

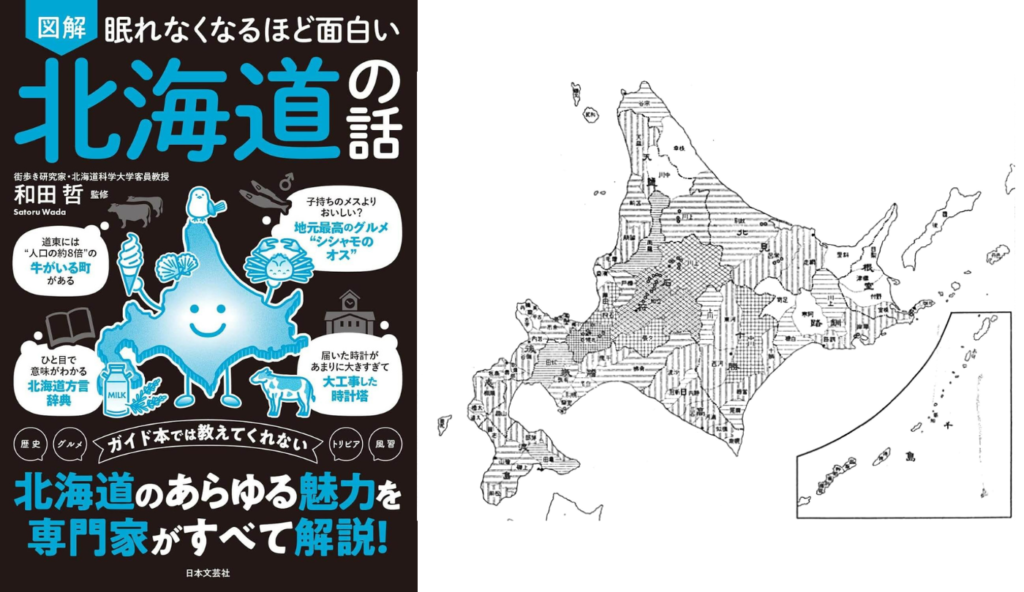

北海道にも“県名”があった!? わずか4年で廃止された理由とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

最初は全然売れなかった!? 日本初のタマネギ栽培は札幌で始まった【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

北海道に潜んだ“隠れキリシタン”の真実、殉教と布教の歴史とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

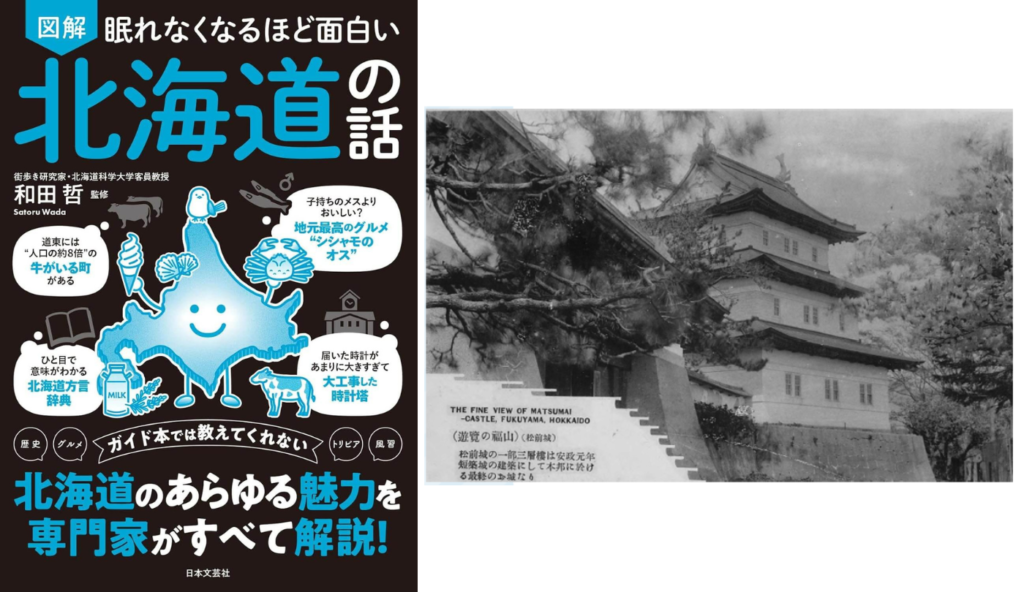

現存する最後の純日本式城郭“松前城”、数時間で陥落した悲しい歴史とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

北海道を開拓したのは武士と囚人だった?【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

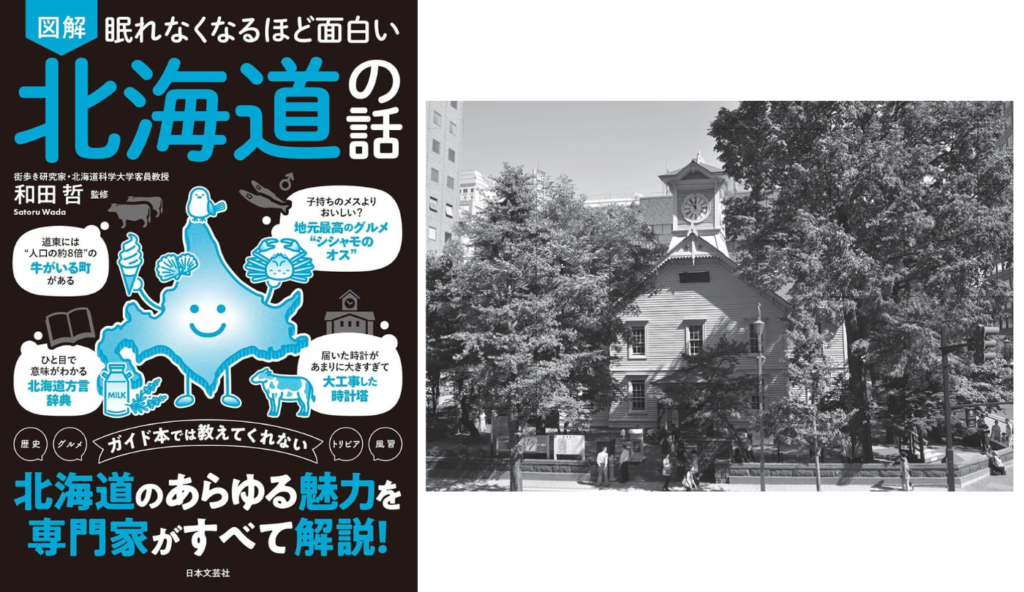

札幌のシンボルは偶然の産物だった? 時計塔に起きた想定外の事件【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

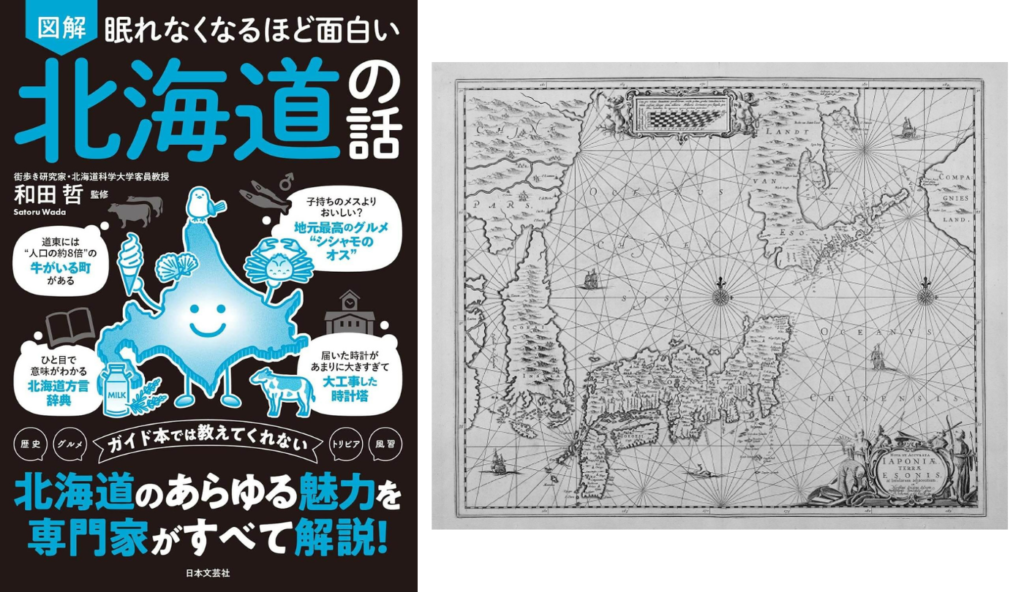

北海道は巨大大陸だった!? 17世紀ヨーロッパ人が描いた驚きの地図とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

求人情報

インフラを支えるガス回り案内スタッフ/最後の転職にしたいあなたへ/定着率95%/年間休日120日/定年まで働ける

東京ガスNext one株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給22万円~40万円スポンサー:求人ボックス

保育士/乳児院/シニア/有給取得率90%以上/WワークOK/週2日以上で応相談

赤ちゃんの家さくらんぼ

勤務地:愛知県雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,140円~1,280円スポンサー:求人ボックス

日祝休み!お洒落なバルの居酒屋の料理長候補/「誰かのために」が原動力。顧客と仲間を愛する方へ!経験者歓迎

SETOUCHI檸檬食堂 目黒店

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給30万円~40万円スポンサー:求人ボックス

小規模保育園の保育士

はなさき保育園 練馬春日町第一

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給23万5,800円~31万450円スポンサー:求人ボックス

「残業ほぼなし」看護師/正職員/日勤のみ/訪問看護

訪問看護ステーション ネクストホープ

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給35万円~45万円スポンサー:求人ボックス

サービスエンジニア/ガス機器の修理

株式会社前田営工センター

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給23万円~スポンサー:求人ボックス