縄文時代からそばを育てていた!? 北海道がそば生産量No.1の理由【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

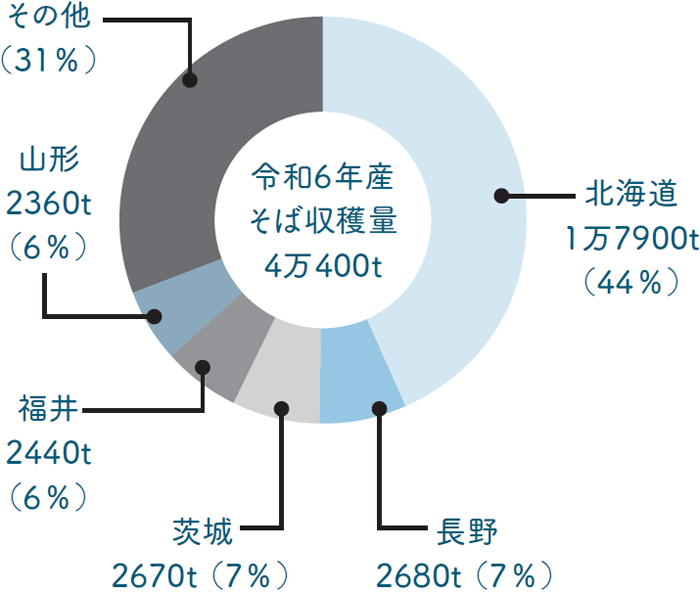

実は日本の「そば」の4割は北海道で生産している

縄文時代から続くそば栽培の歴史

そば処として有名な地域といえば、長野県(信州そば)や福井県(越前そば)などを思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。しかし、実は日本一のそば生産量を誇るのは北海道で、その比率は全国の約4割を占めます。

北海道におけるそばの歴史は古く、南西部の南茅部町にあるハマナス野遺跡から縄文時代前期末のそばの種実が出土しており、当時からそばを栽培していたと考えられています。

北海道では江戸時代にもそばが栽培されていたらしく、元禄9年(1696)に松前藩が南部藩よりそばの種子を取り寄せ、種をまいたとの記録が残るほか、アイヌの人々も和人との接触の中で農耕を行うようになり、そば栽培も手がけていたと考えられています。

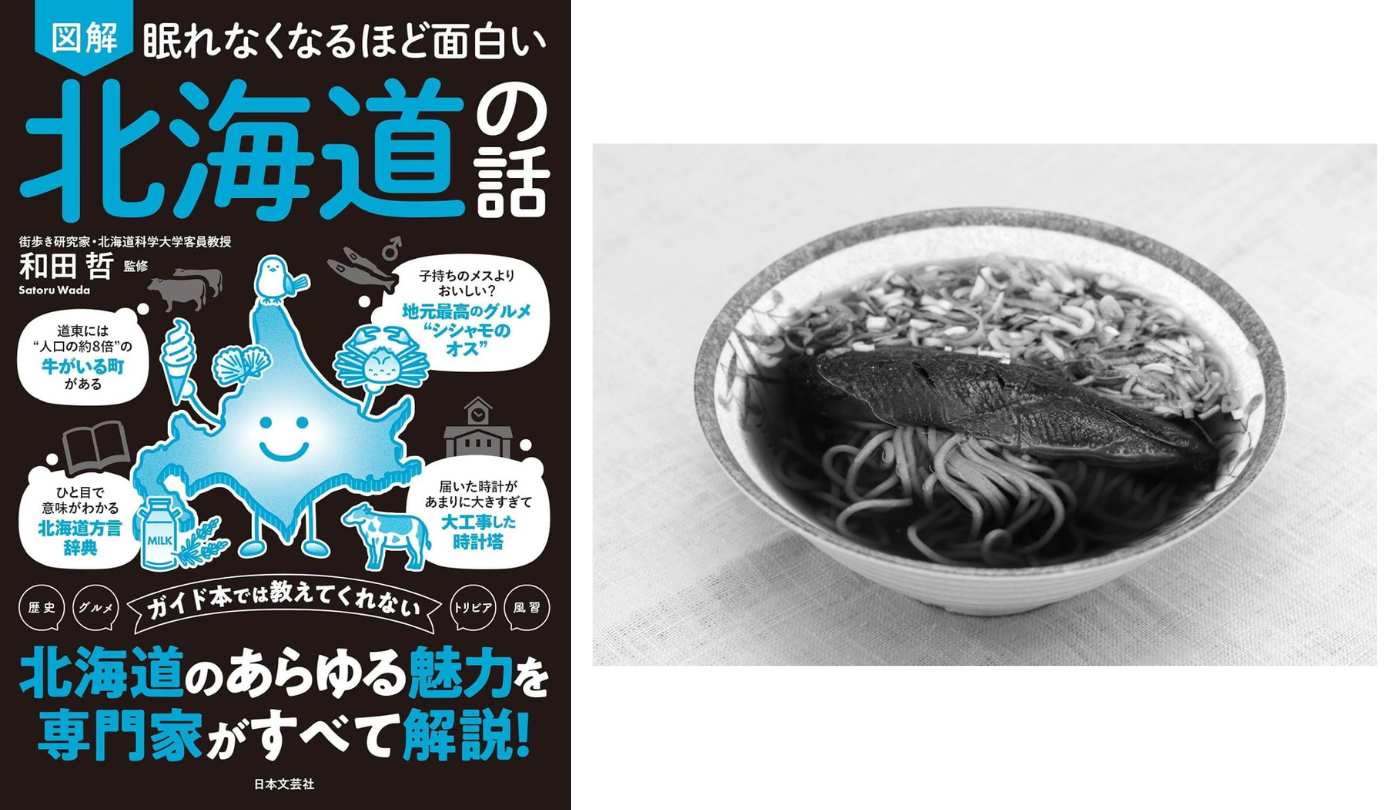

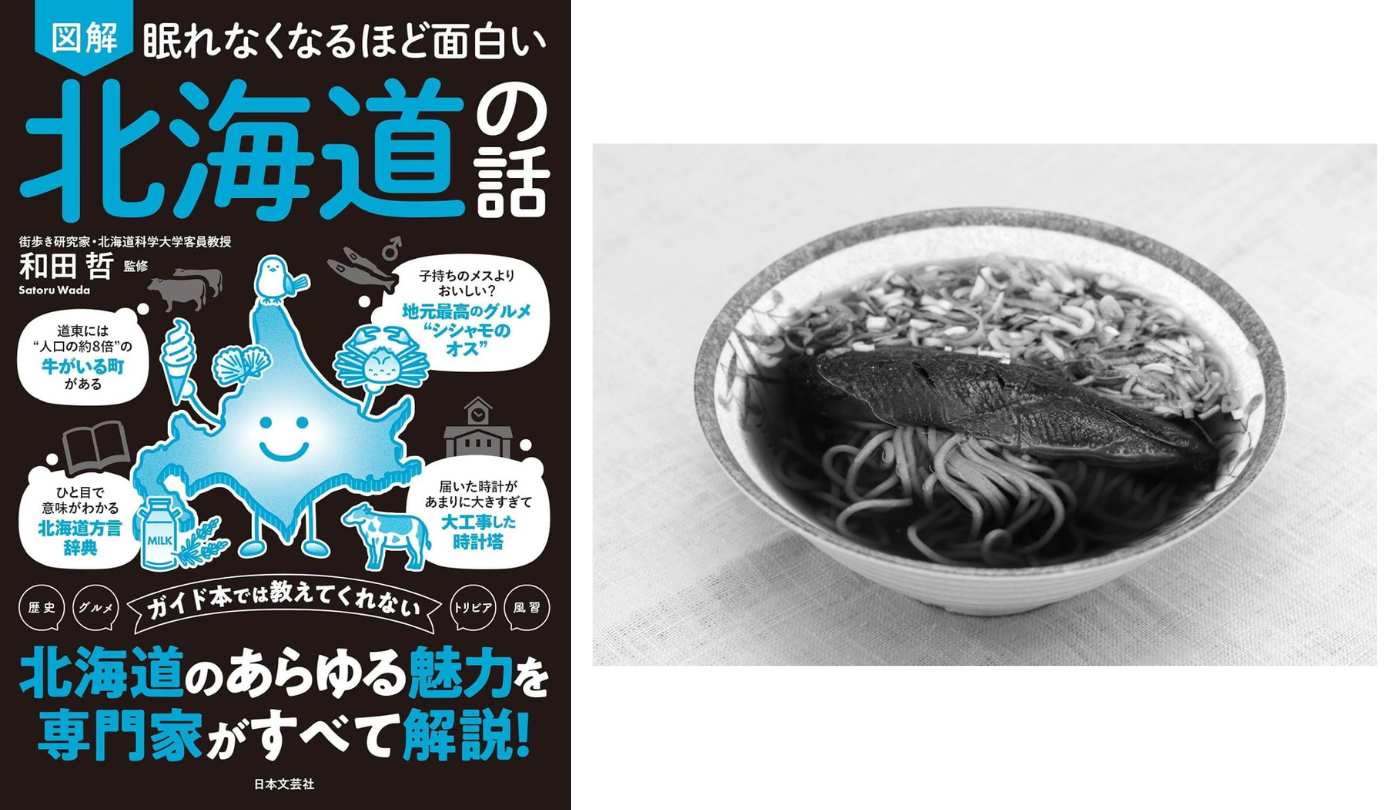

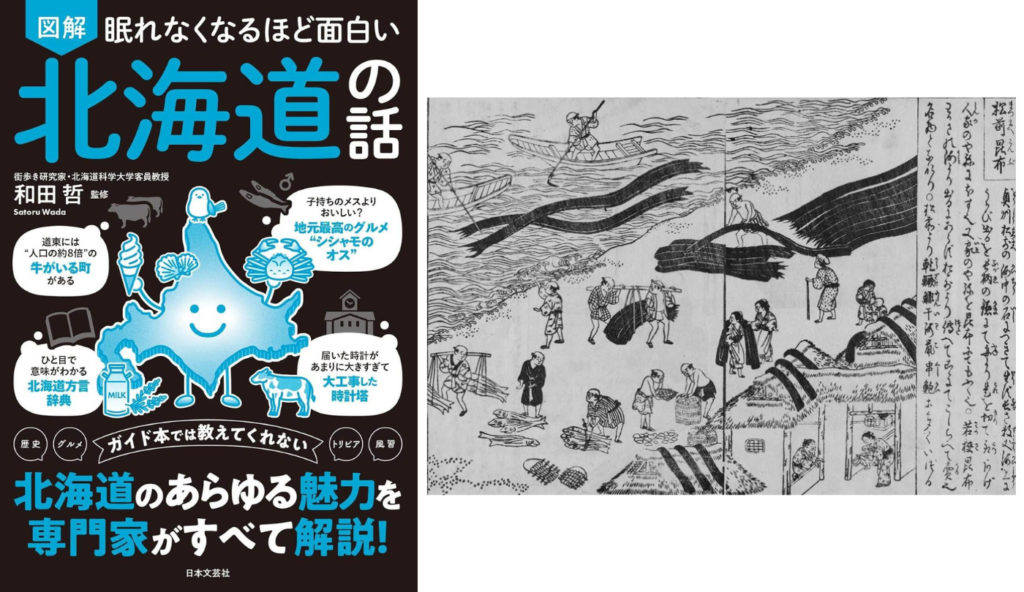

また、北海道沿岸部でニシン漁が盛んに行われていた江戸時代後期から明治時代にかけては、干物にしたニシンをそばに載せて食べるニシンそばが郷土料理として定着しました。

明治時代以降、開拓が進むにつれそば栽培も盛んに行われるようになりました。特に幌加内町では、米の減反政策を機にそばの栽培が本格化し、昭和55年(1980)にはそばの作付面積が日本一になりました。なお、幌加内町にある高校には、日本で唯一の「そば」の科目があり、「そば打ち」の授業を行っている学校があります。

北海道のそば生産量は圧倒的1位

北海道名物「ニシンそば」

「ニシンそば」というと京都が有名ですが、北海道でも江戸時代からニシンそばが食べられており、今も郷土料理として親しまれています。北海道のニシンそばは甘露煮にしたニシンを載せたもので、そのルーツは江差町でニシン漁が栄えた頃の網元「横山家」に伝わるレシピだと言われています。

令和6年(2024)産そば(乾燥子実※)の都道府県別収穫量および割合

※乾燥子実:食用を目的に作付けされた子実(景観作成用として作付けされたものは除く)。

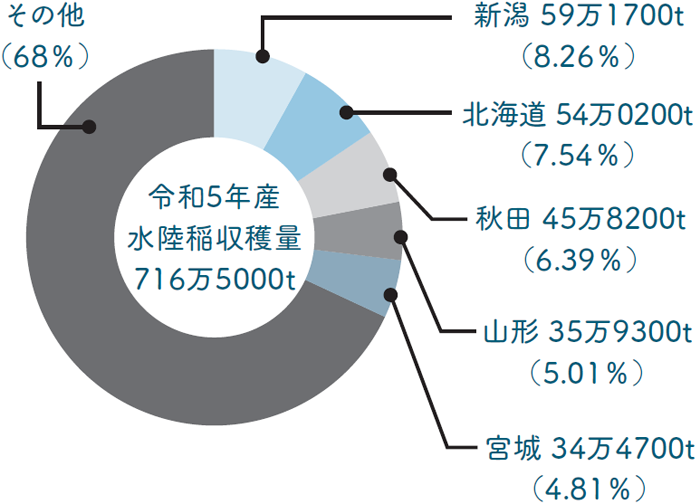

令和5年(2023)産水陸稲の都道府県別収穫量および割合

北海道の米生産量は実は全国2位!

江戸時代初期から、松前藩は蝦夷地で米を作る試みを行っていましたが、寒さが厳しい環境のため大規模栽培には至りませんでした。その後、明治6年に「北海道稲作の父」と称される中山久蔵氏が「赤毛」という寒さに強い品種を作ることに成功。以降、北海道米は改良が繰り返され、多くの品種が生み出されました。

現在は、「ななつぼし」が道内の作付面積の約半数を占め、次いで北海道米の最高峰と称される「ゆめぴりか」が3割弱を占めています。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話』監修:和田 哲

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話』

監修:和田 哲

★累計300万部突破!『眠れなくなるほど面白い図解シリーズ』初の“地域探求ジャンル”!ガイドブックでは教えてくれない北海道の面白い知識の数々を専門家が徹底解説!★

広大な土地と、エリアごとに様々な魅力を感じることのできる北の大地“北海道”。

お祭り、グルメ、多様な観光スポットなど、その魅力から国内、国外問わず多くの人が観光に訪れます。

しかし、おいしいお店や観光スポットの情報は知っていても、意外と北海道という土地の本当の面白さを知らない人も多いのではないでしょうか。

そこで本書では、長年北海道を街歩きして研究してきた著者が、北海道の面白すぎる歴史や食の知識、地名や風習のトリビアなどを余すことなく徹底解説!

『北海道の開拓がスピーディーにできたのは屈強な囚人たちがいたから』

『北海道の隠れた激うまグルメ“シシャモのオス”』

『北海道の盆踊りは“大人の事情”で二部制』

など、すぐにでも誰かに話したくなるような内容が満載です。

北海道に住んでいる方も、そうでない方も、もっともっと北海道の魅力を知ることができる一冊です。

この記事のCategory

オススメ記事

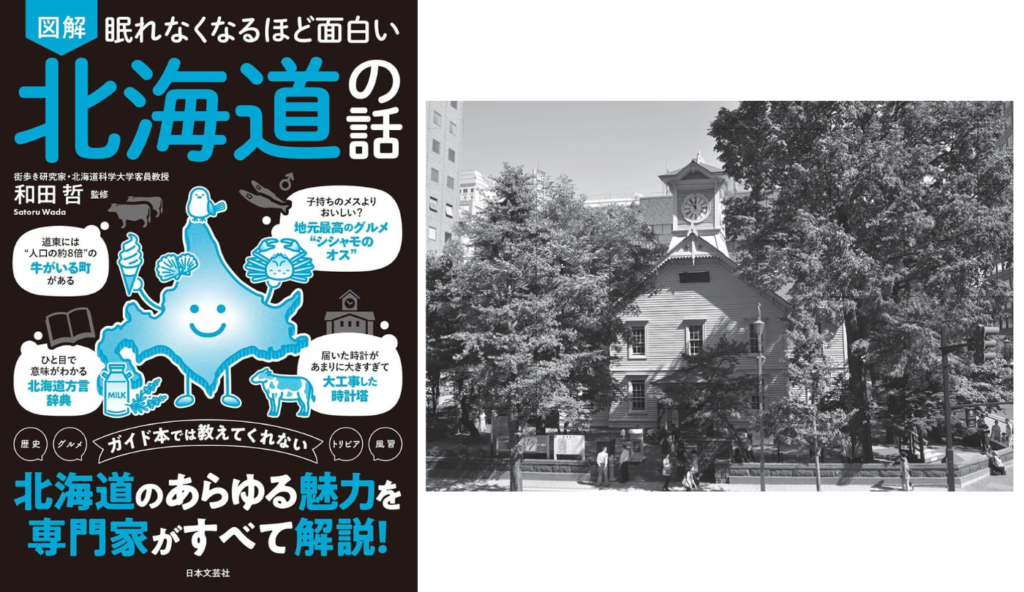

札幌のシンボルは偶然の産物だった? 時計塔に起きた想定外の事件【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

カムイは“神”とは違う? 自然と共にあるアイヌの生き方とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

人口当たりの焼肉店数が北海道一の街とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

北海道に潜んだ“隠れキリシタン”の真実、殉教と布教の歴史とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

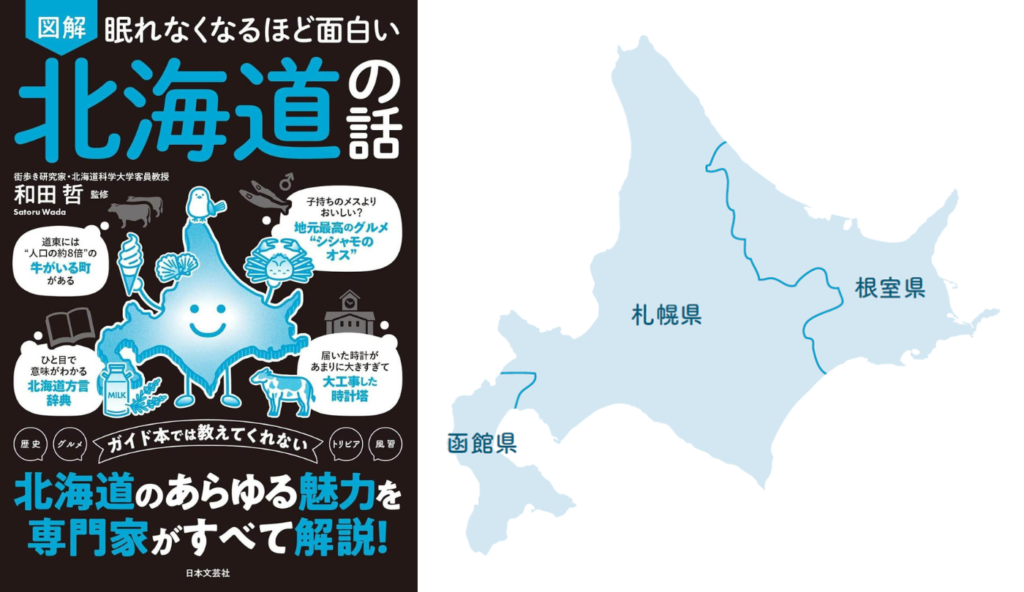

北海道にも“県名”があった!? わずか4年で廃止された理由とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

昆布は作るけど食べない!? 北海道民と昆布の“不思議な関係”【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

最初は全然売れなかった!? 日本初のタマネギ栽培は札幌で始まった【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

道民でも意外と知らない? 地域で異なるジンギスカンの食べ方とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

求人情報

施工管理/業績好調 13期連続増収!分業制で残業ほぼなし!完全週休2日

株式会社住生活研究所

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給33万5,000円~45万円スポンサー:求人ボックス

理学療法士・PT「2月急募」/病院/医療法人/常勤/寮・住宅補助有/駅チカ

医療法人財団同潤会 富士見病院

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給24万3,000円~24万5,000円スポンサー:求人ボックス

臨床工学技士/常勤/企業/社会保険完備/高給与

株式会社エス・エム・エス福岡事業所

勤務地:福岡県 福岡市雇用形態:正社員給与:月給25万9,347円スポンサー:求人ボックス

高速道路の料金所スタッフ/交替制

パーソルファクトリーパートナーズ株式会社

勤務地:大阪府雇用形態:派遣社員給与:時給1,500円スポンサー:求人ボックス

産直の東都生協配送ドライバー/1.5t車

東都生活協同組合

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給24万500円~スポンサー:求人ボックス

「週1日・残業なし」未経験OKのグループホーム生活支援員

株式会社デルエフ グループホームバグース

勤務地:東京都雇用形態:アルバイト・パート給与:日給8,356円スポンサー:求人ボックス