最古級田んぼは九州にある!? 日本の稲作の起源はどこに?【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

いつから、どこからはじまった? 稲作の起源

日本最古の米づくりを探る

日本人の食卓に欠かせない米。では、その稲作はいつ、どこからはじまったのでしょうか。日本での稲作の起源は縄文時代後期にさかのぼり、弥生時代に入ってから本格的に広がったと考えられていますそれまでの縄文時代は、狩猟や採集が中心の暮らしでしたが、弥生時代になると、米を育てて食べる文化が急速に定着していきました。

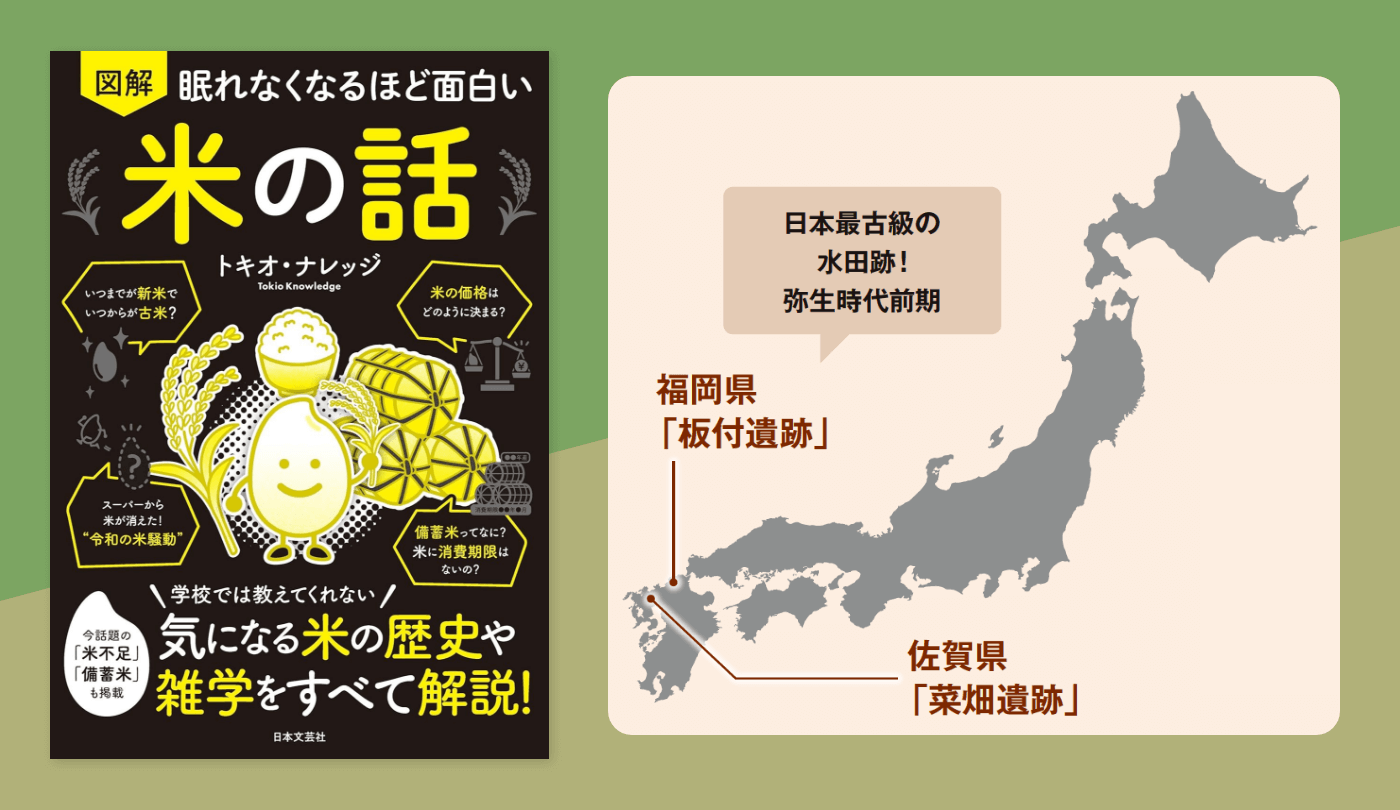

最初に稲作が行われたのは、九州北部とされています。福岡県板付遺跡や佐賀県の菜畑遺跡では、当時の水田跡や炭化米、農具の痕跡が見つかっており、弥生時代初期にはすでに稲作が営まれていたことがわかっています。

稲作はそこから西日本へ、そして東日本へと広がっていきました。水を引き込んで米を育てる「水田農耕」は、日本の気候や地形と相性がよく、定住や村づくりを後押ししました。水路の整備や田の区画、収穫や貯蔵の工夫も進み、地域ごとに多様な農耕文化が生まれていきます。

日本で主に育てられてきたのは、「ジャポニカ米」と呼ばれるタイプの米で、粒が短く粘りのある「短粒種」の一種です。そのもちもちとした食感は、日本の食文化と深く結びつき、古くから人々の暮らしに欠かせない存在でした。今日の私たちが親しんでいる米の特徴は、まさにこの時代から形づくられていったのです。

稲作はこうしてはじまり、広がった!

稲作は九州北部ではじまったと考えられており、福岡県の板付遺跡や佐賀県の菜畑遺跡からは水田跡や炭化米、農具の痕跡が見つかっています。これにより、弥生時代初期にはすでに稲作が定着していたことがわかります。

米は日本の行事に深く関わっている

春のお彼岸

先祖に感謝し、ぼたもち(おはぎ)や団子をお供えします。

正月

神様に餅をお供えして、 雑煮やおせちを食べます。

月見

十五夜に団子やススキ、秋の収穫物をお供えして月を眺めます。

節分

災いをはらう行 事で、大豆や恵方巻きを食べます。

季節の行事や祝いの際に食べる特別な料理を「行事食」といい、昔から今日まで団子や餅を中心に受け継がれてきました。日本の伝統的な暮らしや食文化には、米が深く関わっているのです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 米の話』著:トキオ・ナレッジ

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 米の話』

著:トキオ・ナレッジ

スーパーなどでの米不足、転売、価格高騰などで、ニュースやワイドショーでここ最近毎日のように取り上げられる今いちばんのホットトピック「米」。

備蓄米の放出により、古米がスーパーやコンビニで置かれるようになりましたが、味や品質、衛生面、値段、美味しく食べる方法など、普段何気なく食べていた米について興味をもって調べる人が増えてきました。

また、近年糖質制限という逆風もある一方で、健康志向や和食ブームの高まりにより「米」の再評価も進んでいます。

本書は、私たちの食卓に欠かせない「お米」にまつわる知識・文化・歴史・雑学などを、図解を交えてわかりやすく、楽しく紹介する教養本です。

「“令和の米騒動”はひとつの原因では語れない」

「年々減少する米の消費量 それでも起こる米不足」

「備蓄米ってなに? 米に消費期限はないの?」

「外国米が日本市場になかなか入れない理由」

「炊飯器に放置された保温状態の米の消費期限は?」

「白米より栄養価アップ!今人気の分づき米とは」などなど

読めば誰かに話したくなる米知識が詰まった一冊です。

この記事のCategory

オススメ記事

新米と古米の境界線は? 米の“年齢”と表示ルールとは【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

スーパーでの米の価格は誰がどう決める? 米価の仕組みを解説【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

消費量減でも起こる米不足 「減反政策」の危ういバランスとは【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

米の世界はこんなに奥深い! 精白米・無洗米・玄米・雑穀米の違いとは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

原因わからぬ「令和の米騒動」 スーパーから米が消えた様々な要因とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

大正の暴動、平成のタイ米、令和の買い占め…繰り返される「米騒動」の歴史とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

好きな米のタイプはどれだ? 米は4タイプに分けられる【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

米の作り方で価格が変わる! 慣行・特別・有機栽培米の違いとは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

求人情報

タクシー養成乗務員

立川観光自動車株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給20万9,652円~41万4,950円スポンサー:求人ボックス

倉庫内でのフォークリフトオペレーター

F-LINE株式会社

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給24万円~スポンサー:求人ボックス

施工管理/業績好調 13期連続増収!分業制で残業ほぼなし!完全週休2日

株式会社住生活研究所

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給33万5,000円~45万円スポンサー:求人ボックス

不動産サイトのデータ入力・事務スタッフ/無資格歓迎/10時出社OK/未経験OK

株式会社Harnnect

勤務地:愛知県雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,200円~1,350円スポンサー:求人ボックス

DX推進サポート担当

株式会社TBネクストコミュニケーションズ

勤務地:福岡県 福岡市雇用形態:契約社員給与:時給1,700円スポンサー:求人ボックス

配車アプリ対応のタクシードライバー/昼勤務

神奈中タクシー株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給15万8,154円~50万円スポンサー:求人ボックス