コシヒカリ一強の理由とは? 昭和の食卓を彩ったササニシキとの分かれ道【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

日本の主役米・コシヒカリはどうして一強なの?

昭和の二強が分かれた運命の分岐点

日本で一番人気の米といえば「コシヒカリ」です。ただし、かつてその座を狙う存在がありました。それが「ササニシキ」です。昭和後期から平成初期にかけて、全国第2位の作付面積を誇る人気品種でした。

ササニシキは1963年に宮城県で誕生し、そのさっぱりとした口当たりと粘り気の少ない食感で、寿司職人や料亭の料理人たちから絶大な支持を受けていました。とくに1980年代には年間約200万t 近くが生産されるなど、一時はコシヒカリと並ぶ“二強”体制を築いていたのです。しかし1993年の冷害により、ササニシキは壊滅的な被害を受けました。寒さや病気、倒伏に弱い性質があだとなり、多くの農家が他品種へと切り替えていったのです。

一方のコシヒカリは、もちもちとした食感と上品な甘みで、炊きたてはもちろん冷めてもおいしいという特長を持ち、家庭の食卓でも高く評価されてきました。さらに、耐病性や収穫量の安定性にも優れ、農家にとっても育てやすい品種でした。こうした特長から品種改良の親となることも多く、「ひとめぼれ」や「あきたこまち」「にこまる」など、コシヒカリの特徴を受け継ぐ品種が各地で次々に登場。現在では全国の水田の3分の1以上が、こうしたコシヒカリ系統の米になっています。

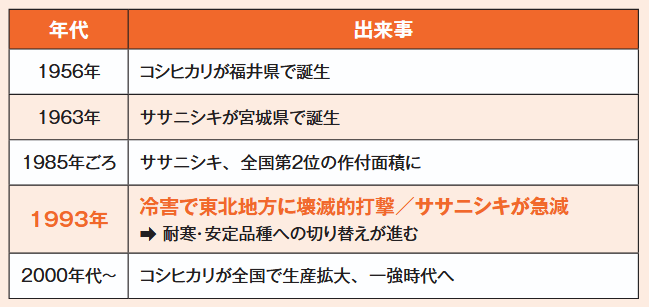

人気米の誕生と転機

1956年 コシヒカリが福井県で誕生

1963年 ササニシキが宮城県で誕生

1985年ごろ ササニシキ、全国第2位の作付面積に

1993年 冷害で東北地方に壊滅的打撃/ササニシキが急減

➡ 耐寒・安定品種への切り替えが進む

2000年代〜 コシヒカリが全国で生産拡大、 一強時代へ

ササニシキは完全に消えたわけではなく、冷めても硬くなりにくく糖質も控えめなため、弁当や寿司、糖質を気にする人に再び注目されています。

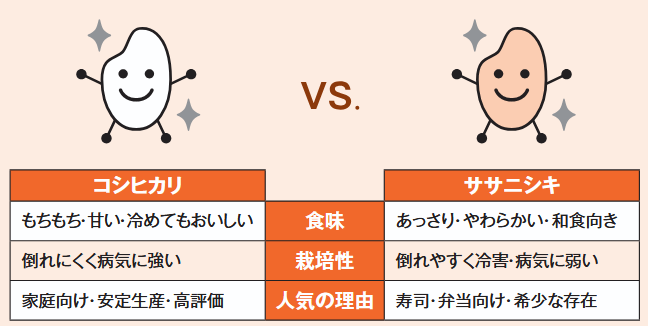

コシヒカリが圧倒的に人気のワケ

コシヒカリ

食味:もちもち・甘い・冷めてもおいしい

栽培性:倒れにくく病気に強い

人気の理由:家庭向け・安定生産・高評価

ササニシキ

食味:あっさり・やわらかい・和食向き

栽培性:倒れやすく冷害・病気に弱い

人気の理由:寿司・弁当向け・希少な存在

このように、食味・栽培性・人気の理由という3要素のバランスが、

コシヒカリを「一強」に導いたといえます。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 米の話』著:トキオ・ナレッジ

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 米の話』

著:トキオ・ナレッジ

スーパーなどでの米不足、転売、価格高騰などで、ニュースやワイドショーでここ最近毎日のように取り上げられる今いちばんのホットトピック「米」。

備蓄米の放出により、古米がスーパーやコンビニで置かれるようになりましたが、味や品質、衛生面、値段、美味しく食べる方法など、普段何気なく食べていた米について興味をもって調べる人が増えてきました。

また、近年糖質制限という逆風もある一方で、健康志向や和食ブームの高まりにより「米」の再評価も進んでいます。

本書は、私たちの食卓に欠かせない「お米」にまつわる知識・文化・歴史・雑学などを、図解を交えてわかりやすく、楽しく紹介する教養本です。

「“令和の米騒動”はひとつの原因では語れない」

「年々減少する米の消費量 それでも起こる米不足」

「備蓄米ってなに? 米に消費期限はないの?」

「外国米が日本市場になかなか入れない理由」

「炊飯器に放置された保温状態の米の消費期限は?」

「白米より栄養価アップ!今人気の分づき米とは」などなど

読めば誰かに話したくなる米知識が詰まった一冊です。

この記事のCategory

オススメ記事

大正の暴動、平成のタイ米、令和の買い占め…繰り返される「米騒動」の歴史とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

好きな米のタイプはどれだ? 米は4タイプに分けられる【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

安くても売れない外国米のナゾ 外国米が日本市場になかなか入れない理由とは【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

家庭用米と政府備蓄米に違いはある? 精米日とおいしさの関係とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

新米と古米の境界線は? 米の“年齢”と表示ルールとは【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

最古のファストフード? おにぎりは弥生時代から食べられていた!?【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

昔の人のアイデア満載! 発酵・乾燥・粉砕などなど…米でつくる食べ物と飲み物の知恵とは【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

日本の米は美味しいけど量は少ない?世界の米生産ランキングTOP10!【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

求人情報

今夏改装オープンの障がい者福祉店舗スタッフ/8月に改装リニューアルオープン/未経験OK/週休2日制・日祝休み/女性活躍中

豊能障害者労働センター

勤務地:大阪府雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,180円~スポンサー:求人ボックス

バックオフィス責任者候補/土日祝休み/完全週休2日制

有限会社太田商店

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給42万円~スポンサー:求人ボックス

インフォメーション受付/高時給1600円・残業ほぼなし

高島屋グループ 株式会社センチュリーアンドカンパニー

勤務地:東京都雇用形態:アルバイト・パート / 業務委託給与:時給1,600円スポンサー:求人ボックス

地域密着型の動物病院の看護師/無資格からOK/完全週休2日制!/残業少なめ!/賞与年2回!/残り採用わずか

みどり動物病院

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給23万円~35万円スポンサー:求人ボックス

「ミシュランガイド星獲得店」完全予約制・高級和食店の料理人/調理経験者/独立支援 I

白金にし田

勤務地:福岡県 福岡市雇用形態:正社員給与:月給26万円~40万円スポンサー:求人ボックス

業務委託ドライバー/普通免許OK/日給制/直行直帰/副業可

株式会社ZOOOM TRANSPORT

勤務地:大阪府雇用形態:業務委託給与:日給1万円~3万円スポンサー:求人ボックス