孔子の四つの教えとは【論語】

子(し)、四(よ)つを以(もっ)て教(おし)う。文(ぶん)、行(こう)、忠(ちゅう)、信(しん)。

<訳>先生は、四つのことを教えられた。学問を学ぶことと、学んだことを実行すること。実行には真心をもってあたり、信義を尽くすことである。

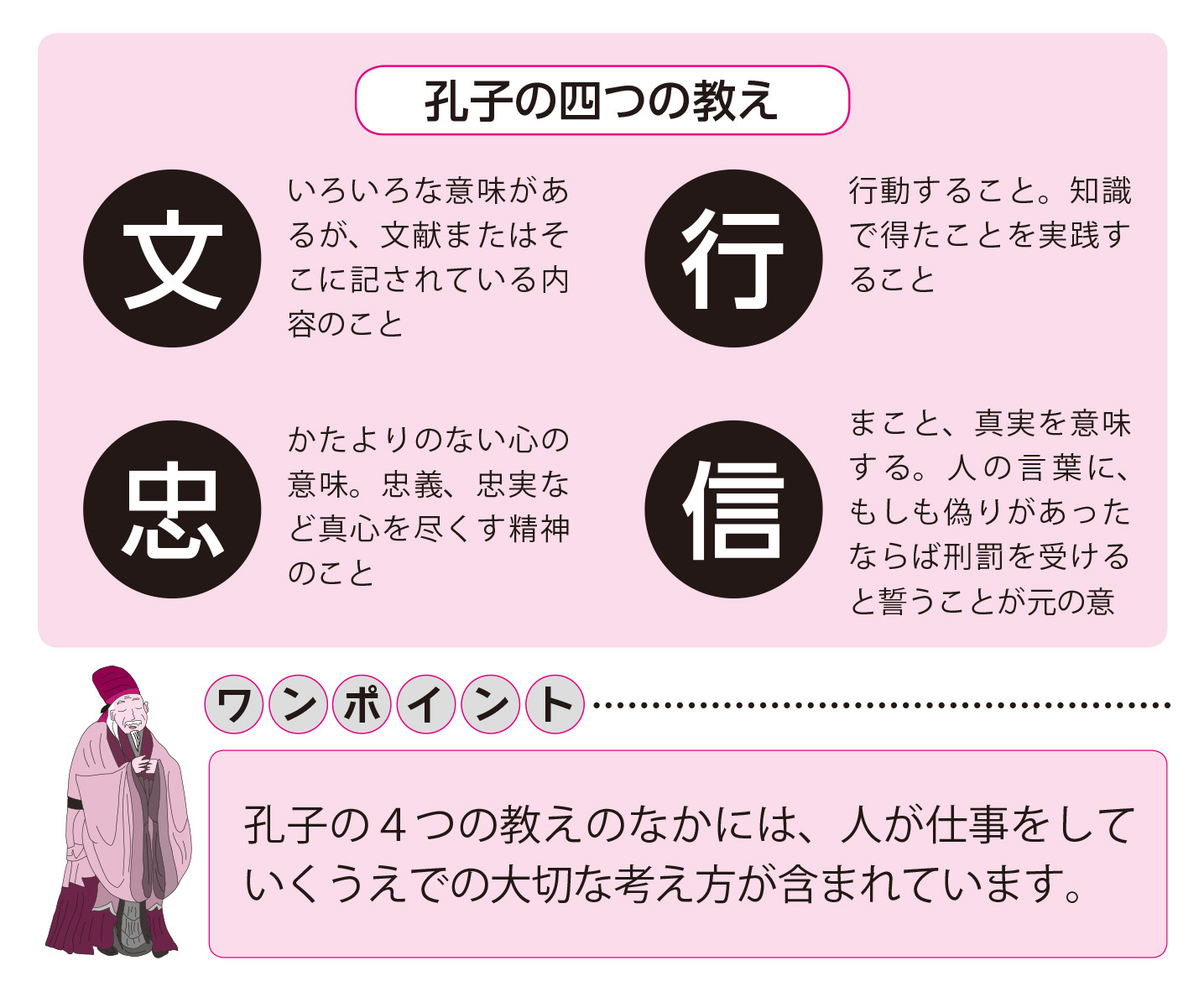

孔子が教えた四つのことについて、以下で見ていきましょう。

文とは、書物を読んで知識を得ることです。書物とは、古典のことです。

行とは、実行することです。学問から得た知識を実践しなければ無意味だといいます。

忠とは、真心を尽くすことです。

信とは、約束ごとを守って、信頼を得ることです。ここで注意しなければいけないのが、忠です。武士道に代表される日本での忠の認識は、忠義・忠孝の言葉で表されるように、君主の命に疑問をもつことなく従い、尽くす精神とでもいったらよいでしょうか。

君主が臣下に命令するものと考えられていました。しかし孔子は、そのようにはいってはいません。

忠が、真心を表すものであることから、君主に強制などされずに、君主のことを自ら思い、真心を尽くす精神のことをいっています。

視点を変えると戦国時代の忠義心のように感じますが、『論語』本来の忠にはそうした意味はありませんでした。人間が、社会的活動(仕事)をするうえで必要とされる心がまえとして、孔子の言葉は今に生きているといえます。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 論語』

監修:山口謠司 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

1963年長崎県生まれ。博士(中国学)。大東文化大学文学部大学院、フランス国立高等研究院人文科学研究所大学院に学ぶ。ケンブリッジ大学東洋学部共同研究員などを経て、現大東文化大 学文学部中国学科准教授。 主な著書に『語彙力がないまま社会人になってしまった人へ』(ワニブックス)、『日本語を作った男 上田万年とその時代』(第29回和辻哲郎文化賞を受賞。集英社インターナショナル)、『日本語の奇跡〈アイウエオ〉と〈いろは〉の発明』『ん─日本語最後の謎に挑む─』『名前の暗号』(新潮社)、『てんてん 日本語究極の謎に迫る』(角川書店)、『日本語にとってカタカナとは何か』(河出書房新社)、『大人の漢字教室』『にほんご歳時記』(PHP 研究所)、『漢字はすごい』(講談社)、『語彙力のヘソ』(徳間書店刊)、『おとなのための 1 分読書』(自由国民社)など著書多数。

2500年の時を超え、「聖書」と並び読み継がれてきた孔子の言葉を著した『論語』。「人生最高の教え」と賞される、この全20章500余の短文から現代により通じる「珠玉の言葉」を厳選して紹介、図解でわかりやすくまとめた1冊!

この記事のCategory

オススメ記事

【初心者向け】論語の成り立ちを解説。孔子の教えが「世界一の古典」になった理由【論語】

【論語】焼失の危機をどう乗り越えた?始皇帝の「焚書坑儒」から聖典を守った驚きの秘策

君子は器ならず」の意味とは?論語が説く、スペシャリストを超えた『現代リーダーの在り方』【論語】

「徳があって孤立することはない」孤立することなく共感する人たちが集まってくる「徳のある人」とは?【論語】

【論語】『不惑』『知命』の意味とは?孔子が説いた人生の節目と成長のプロセス

【論語】『人にして信なくば』の意味とは?信頼が人間関係の土台である理由を解説

【論語】賢を見ては斉しからんことを思うの意味とは?他人の行動を自分の成長に変える内省の極意

【論語】曽子が説く『三省』の意味とは?毎日自分を振り返ることで人生を善くする習慣

求人情報

未経験者歓迎「架設や補修工事などの現場作業員」残業少なめ/社宅あり/賞与あり

株式会社橋梁架設

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給28万円~41万円スポンサー:求人ボックス

美容クリニックのスタッフ/美容クリニックのスタッフ/北千住院

医療法人社団メディカルフロンティア

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給28万円~スポンサー:求人ボックス

臨床工学技士/常勤/診療所/高給与/残業10時間以内

医療法人社団麗星会 五反田ガーデンクリニック

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:スポンサー:求人ボックス

看護師・日勤のみ/療養型病棟での看護業務全般/車通勤OK

株式会社ワークステーション

勤務地:大阪府雇用形態:派遣社員給与:時給1,850円スポンサー:求人ボックス

タクシードライバー

キャピタルアセットプラス株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給29万7,918円~スポンサー:求人ボックス

台東区蔵前/蔵前JPテラスの設備スタッフ/未経験歓迎/福利厚生充実

日本管財株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給24万円~33万円スポンサー:求人ボックス