電車のドアの大きさと数が輸送力に与える影響とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

ドアの大きさも電車の輸送力に関係している

スムーズな乗り降りのための工夫

混雑時や通勤帰宅ラッシュの時間帯は多くの人が電車を利用します。乗車や降車の時間を短縮できれば、その分運行本数を増やせたり、スムーズな運行ができたりというメリットが生まれるもの。そこで重要になってくるのが、乗り降りに不可欠なドアです。この大きさや数によって、車両に収容できる人数や乗り降りにかかる時間が違ってきます。

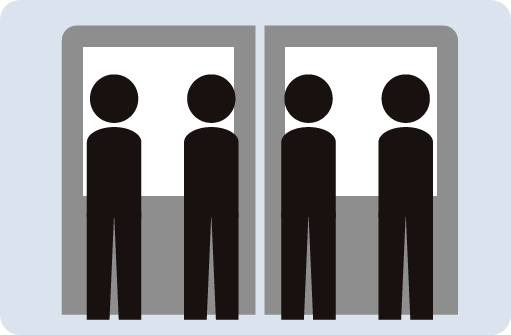

まずポイントとなるのがドアの幅です。ドアの幅が大きければ、それだけ一度に乗り降りできる人数が増え、ドアを開いている時間を短縮することにつながります。そうすれば、遅延のリスクが減って予定通りの運行がしやすくなるのです。しかし、ドアの幅が広いとその分座席の数が減ってしまいます。ドアの開閉や乗客の乗り降りにかかる時間か、着席できる人数か。路線の利用状況に合わせて、どちらを取るかが決め手になるでしょう。

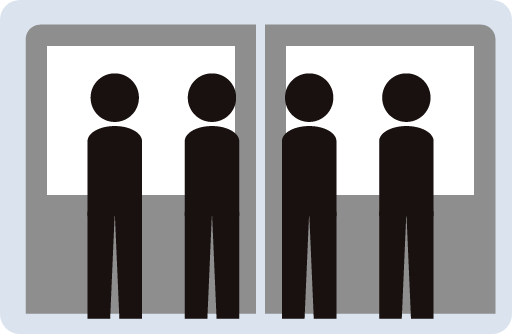

次に、ドアの数も重要です。ドアの数が多いと、幅が大きいときと同じく一度に乗り降りできる人も多くなるので、これも乗り降りにかかる時間の短縮につながります。そのため、かつてはひと車両に5つや6つのドアを設置している路線も。しかしホームドアの整備や混雑率の緩和に伴って姿を消し、現在は4つのドアのものが一般的になっています。

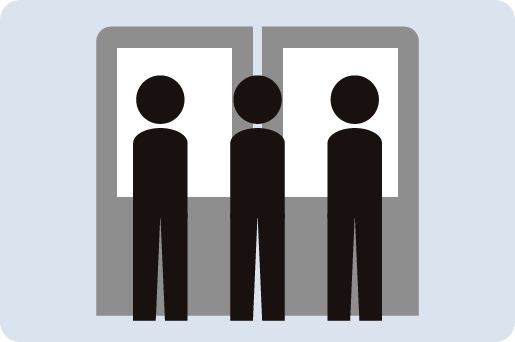

ドアの幅を広げて大人数の乗り降りに対応

ドアの幅を広げて乗り降りの時間をできる限り短縮することによって、遅延を防いだり、運行本数を増やしたりしているのです。

1300mm

一般的な通勤電車に設置されるドアの幅です。大人が同時に3人乗り降りできるサイズとして設計されています。

1800mm

東京メトロ東西線の車両で使われているドアの幅。大人4人が並ぶことができます。

2000mm

かつて小田急線で採用されていた、日本の通勤車史上最も幅の広いドア。現在は開口幅が1600mmに改造されています。

4ドアが主流になった背景

5ドア車、6ドア車

混雑率の高い路線では、乗降をスムーズにするために5ドア車や6ドア車などドアの多い車両が導入されていました。

ホームドアの導入

近年では、列車の接触による人身事故を防ぐため、ホームドアを設置する駅が増加。

4ドア車

ホームドアと車両のドアの数の規格に合わせるように、4ドアが主流になっています。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話』著:綿貫 渉

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話』

著:綿貫 渉

交通系YouTuber綿貫渉×『眠れなくなるほど面白い』シリーズ

累計300万部突破の大人気シリーズ最新作に「鉄道の話」が誕生!

通勤・通学、旅行・おでかけ…私たちは普段何気なく電車や駅を利用していますが、なぜ安全に時間通りに運行できるのか、遅延や事故・トラブルの際はどう対処しているのか、意外と知らないことも多い鉄道の話。

本書では、今さら聞けない基本的なしくみから、知るほど面白い鉄道の歴史まで、図解やイラスト付きでわかりやすく解説します。

さらに「電車が止まってしまったけど運転再開までどのくらいかかるのか……」「SNS動画で駅構内や車内のトラブルを見るけど、もし自分が居合わせたら…」このような日常で起こるかもしれないちょっとしたギモンや不安に関連した役立つ知識も紹介し、読んで面白いだけではない、日常に関わる内容となっています。

今まで知らなかった鉄道の世界を覗くことで、元々鉄道が好きな方はもちろん、そうでなかった方も、鉄道や交通に興味を持つきっかけとなる一冊です!

この記事のCategory

オススメ記事

筋肉1kg増で10歳若返る!筋トレが健康寿命を延ばし『老けない体』を作る理由【眠れなくなるほど面白い 図解 筋肉の話】

筋トレは脳にいいってホント?【眠れなくなるほど面白い 図解 筋肉の話】

なぜ筋トレする人は魅力的なのか?科学で解明された驚きのメリット【眠れなくなるほど面白い 図解 筋肉の話】

速筋と遅筋の違いは?痩せやすい体質を作る『速筋』の鍛え方と美と健康への絶大な効果【眠れなくなるほど面白い 図解 筋肉の話】

筋肉痛がないと筋トレ効果なしは嘘!『年で遅れてくる』の正体と筋肉成長の真実【眠れなくなるほど面白い 図解 筋肉の話】

筋トレで脚が太くなるのは誤解?女性がムキムキにならない理由と正しい痩せ方【眠れなくなるほど面白い 図解 筋肉の話】

筋トレの効果はいつから?『3か月の壁』で見た目が激変!1か月ごとの変化と継続のコツ【眠れなくなるほど面白い 図解 筋肉の話】

求人情報

直行直帰の板金塗装スタッフ/未経験OK/働く人を大切にする職場/家族手当

株式会社CSテクノス

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給30万円~スポンサー:求人ボックス

週2日~OKシニアに優しい交通誘導警備

トーヨー企画株式会社

勤務地:東京都雇用形態:アルバイト・パート給与:日給1万300円~スポンサー:求人ボックス

システムエンジニア×正社員×早良区

マイクロコート株式会社

勤務地:福岡県 福岡市雇用形態:給与:月給25万円~スポンサー:求人ボックス

配送スタッフ

浪速熔材株式会社

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給23万5,000円~24万4,000円スポンサー:求人ボックス

交通誘導警備員/賞与年3回/有給消化率100% 未経験者歓迎

株式会社NAKASU

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:日給1万4,000円スポンサー:求人ボックス

看護師/訪問看護/年間休日125日!土日祝休み/直接のご応募で入社祝い金10万円あり/各種手当や福利厚生も充実!駅チカ&車通勤もOK

訪問看護ステーション小碓

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給25万1,000円~33万7,000円スポンサー:求人ボックス