日本の技術が詰まった交通系ICカードのしくみ【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

ICチップは小さなコンピュータ!?

SuicaやPASMOといった交通系ICカードを持っている人は多いでしょう。これがあれば電車に乗るときにいちいち切符を買う必要がなく、1枚持っておくと便利です。

CカードにはICチップというカードの情報を記録・演算する部分があります。構造としては情報処理の要となるCPUと、情報を保管するメモリがここに備わっています。これはコンピュータの構造と一緒。つまり、ICチップは超小型コンピュータのようなものです。

ICカードには、ICチップがカードの表面に組み込まれた接触型と、カードの内部に埋め込まれた非接触型、上記2つの合いの子であるデュアルインターフェースという3つのタイプがあります。交通系ICカードは非接触型で、改札を通るときに改札機のカードリーダーにカードをタッチすると、乗車した駅の情報がICチップに記録されるしくみになっています。ここで気になることが一つ。ICチップには電池が入っていないのに、なぜ改札機にタッチするとちゃんと反応するのでしょうか?

それは、電池の代わりにアンテナがカードに内蔵されており、それを通してカードリーダーから電気を受け取って反応できるようになっているため。ICカードは日本の技術力の高さを示した先進的なカードなのです。

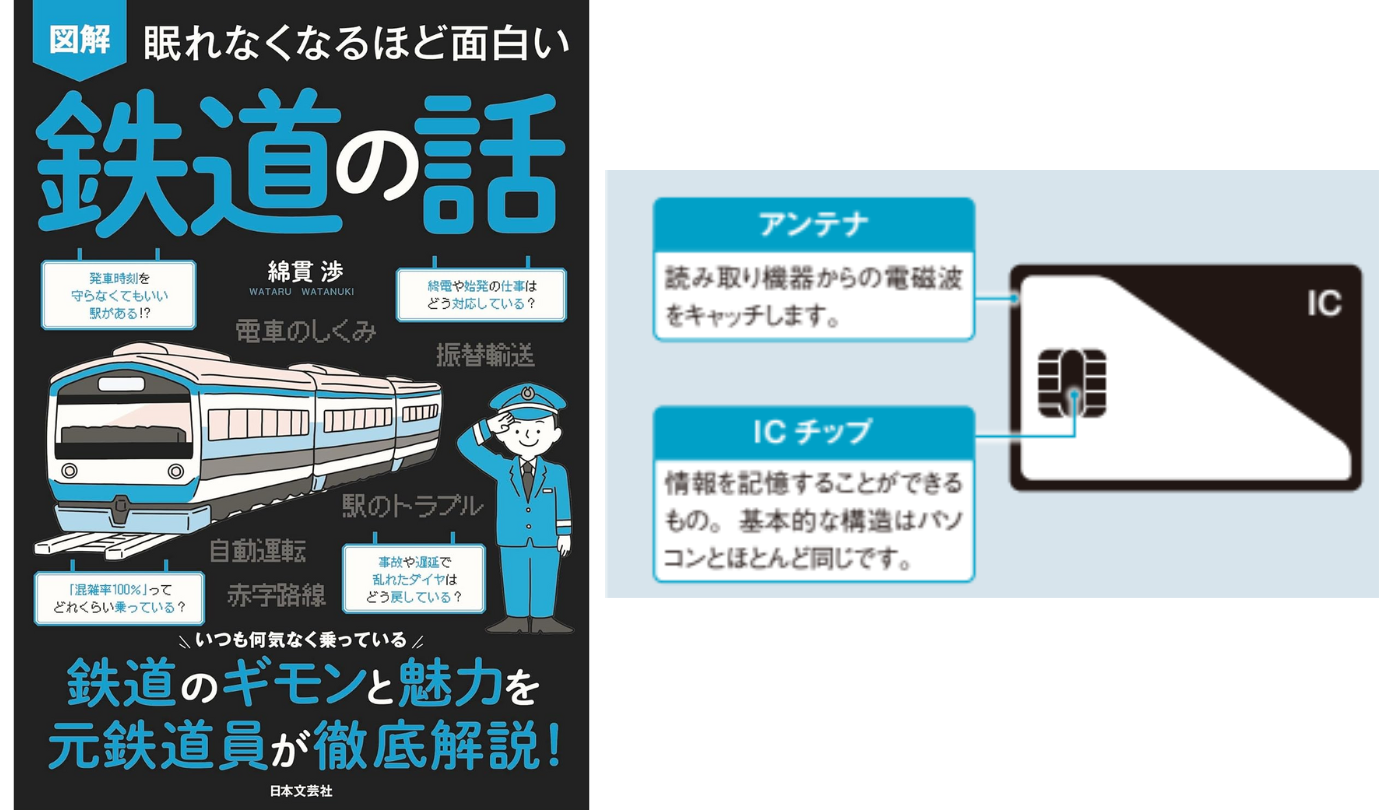

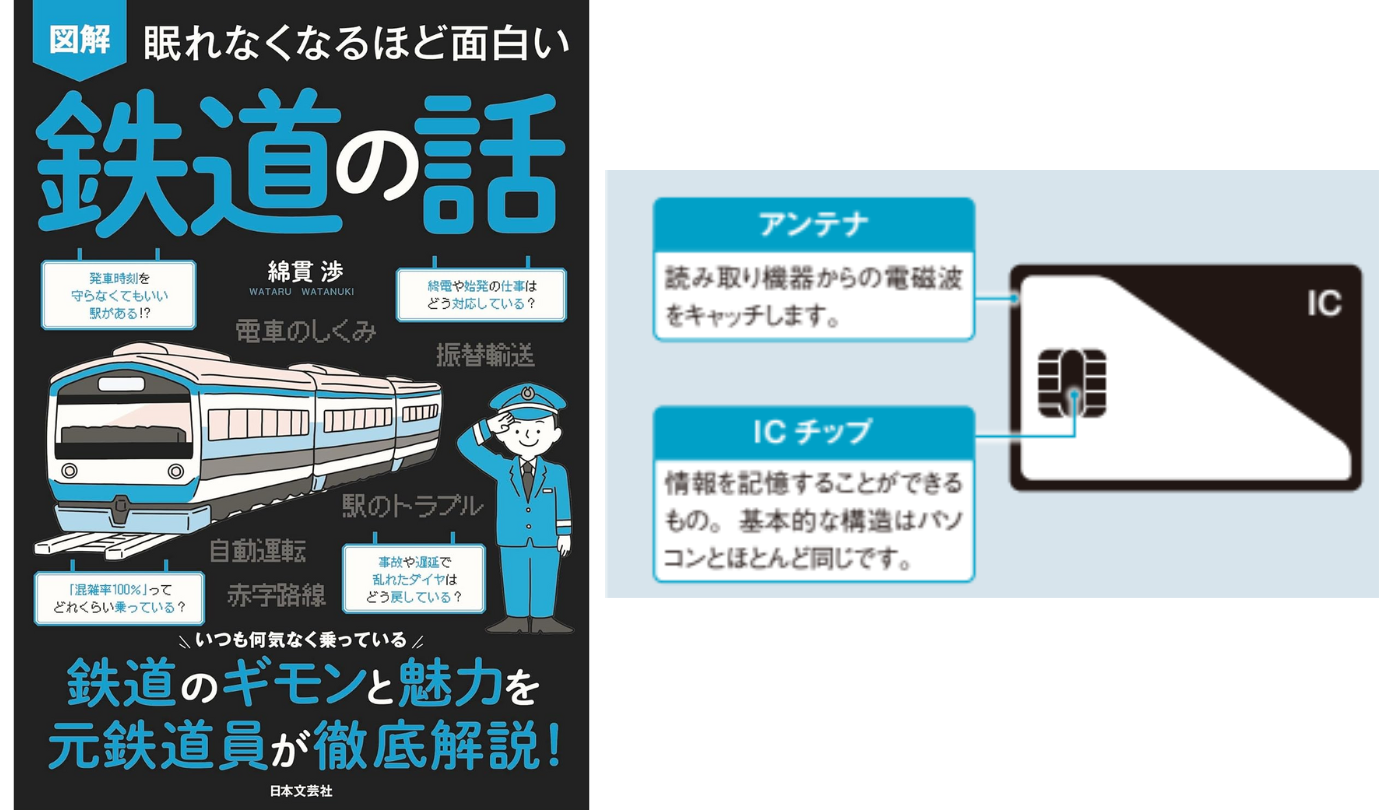

交通系ICカードの超ハイテク内部構造

交通系ICカードは複数の層を貼り合わせた構造で、内部には、情報を暗号化して記憶しているICチップと、読み取り機からの電波を送受信するアンテナが内蔵されています。

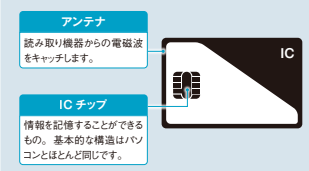

アンテナ

読み取り機器からの電磁波をキャッチします。

IC チップ

情報を記憶することができるもの。基本的な構造はパソコンとほとんど同じです。

一瞬のタッチで改札を通れるICカードのしくみ

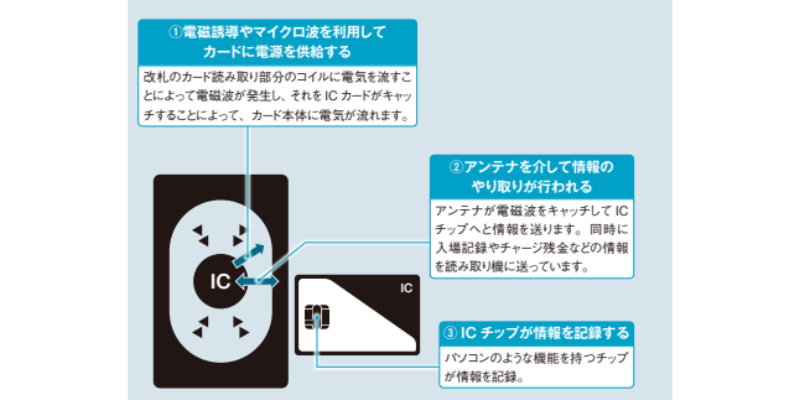

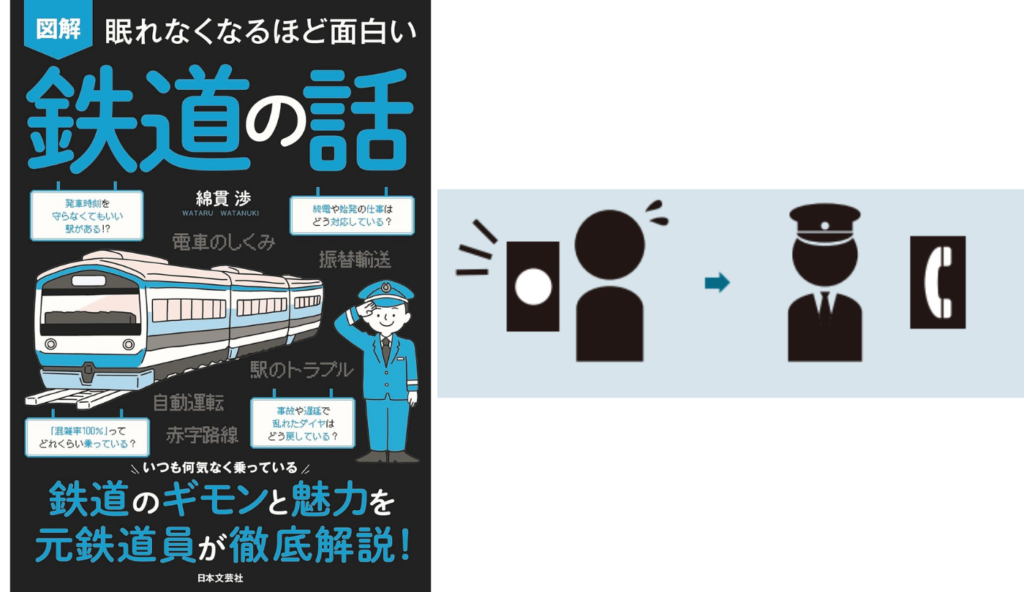

①電磁誘導やマイクロ波を利用してカードに電源を供給する

改札のカード読み取り部分のコイルに電気を流すことによって電磁波が発生し、それをICカードがキャッチすることによって、カード本体に電気が流れます。

②アンテナを介して情報のやり取りが行われる

アンテナが電磁波をキャッチしてICチップへと情報を送ります。同時に入場記録やチャージ残金などの情報を読み取り機に送っています。

③ICチップが情報を記録する

パソコンのような機能を持つチップ情報を記録。

電池がなくてもカードを使うことができるのは電磁波の力を利用しているためです。カードを一瞬近づけるだけで改札を通ることができるしくみには、非常に高度な技術力が詰まっているのです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話 』著:綿貫 渉

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話』

著:綿貫 渉

交通系YouTuber綿貫渉×『眠れなくなるほど面白い』シリーズ

累計300万部突破の大人気シリーズ最新作に「鉄道の話」が誕生!

通勤・通学、旅行・おでかけ…私たちは普段何気なく電車や駅を利用していますが、なぜ安全に時間通りに運行できるのか、遅延や事故・トラブルの際はどう対処しているのか、意外と知らないことも多い鉄道の話。

本書では、今さら聞けない基本的なしくみから、知るほど面白い鉄道の歴史まで、図解やイラスト付きでわかりやすく解説します。

さらに「電車が止まってしまったけど運転再開までどのくらいかかるのか……」「SNS動画で駅構内や車内のトラブルを見るけど、もし自分が居合わせたら…」このような日常で起こるかもしれないちょっとしたギモンや不安に関連した役立つ知識も紹介し、読んで面白いだけではない、日常に関わる内容となっています。

今まで知らなかった鉄道の世界を覗くことで、元々鉄道が好きな方はもちろん、そうでなかった方も、鉄道や交通に興味を持つきっかけとなる一冊です!

この記事のCategory

オススメ記事

【進化する電車のつり革と荷物棚】快適な乗車のための工夫とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

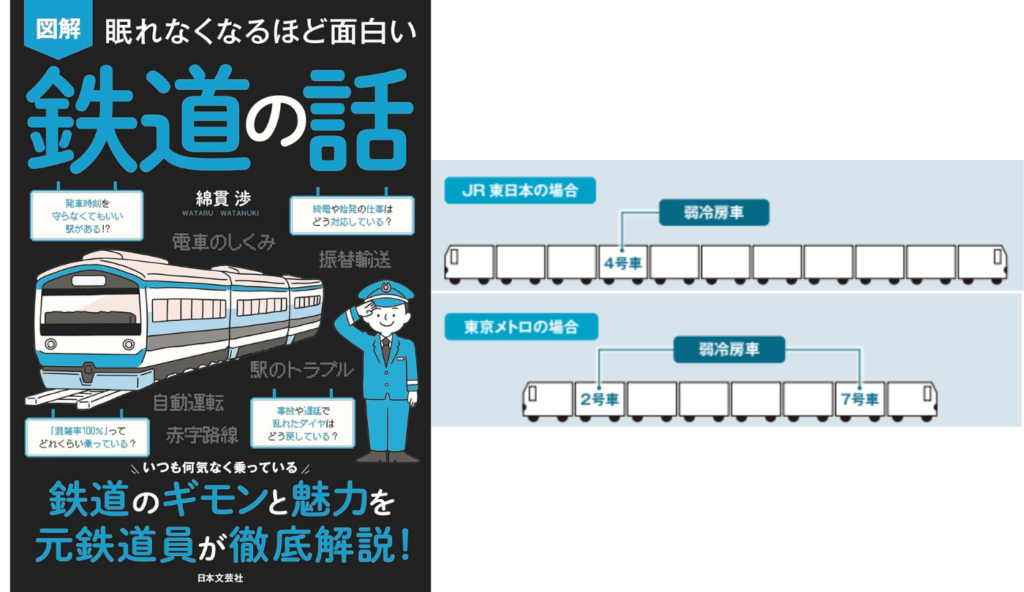

【電車の空調設備の進化】冷房・暖房・弱冷房車の仕組みとは?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

ハンドルのない電車がカーブできる秘密は車輪の形にあり?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

火災や非常事態、いざというときに混乱しないためのSOSの方法【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

電車のドアの大きさと数が輸送力に与える影響とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

筋肉痛がないと筋トレ効果なしは嘘!『年で遅れてくる』の正体と筋肉成長の真実【眠れなくなるほど面白い 図解 筋肉の話】

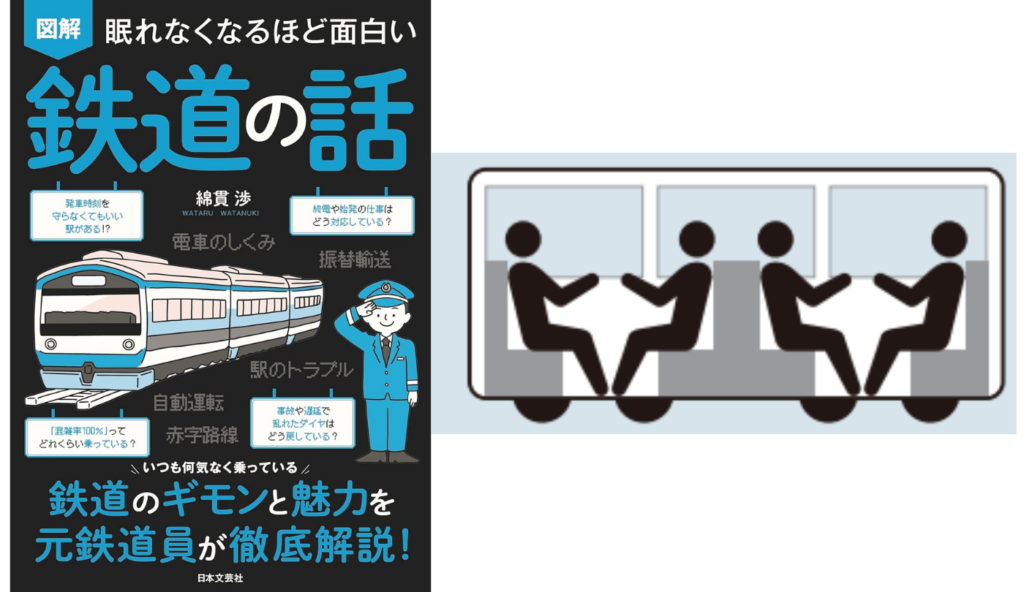

電車の座席はなぜ違う?ロングシートとクロスシートのメリット・デメリットを解説【眠れなくなるほど面白い 図解 鉄道の話】

筋トレで脚が太くなるのは誤解?女性がムキムキにならない理由と正しい痩せ方【眠れなくなるほど面白い 図解 筋肉の話】

求人情報

タクシー乗務員

立川観光自動車株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給20万9,652円~41万4,950円スポンサー:求人ボックス

フォークリフト経験を活かす作業リーダー候補/年休120日・土日休・安定の鈴与グループ

株式会社鈴与カーゴサービス西日本

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給24万円~28万円スポンサー:求人ボックス

小規模保育園の保育士

はなさき保育園 練馬春日町第二

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給23万5,800円~31万450円スポンサー:求人ボックス

お店作りに貢献できるルート配送/商品案内

株式会社鈴喜

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給28万円~スポンサー:求人ボックス

ノルマなし&反響営業のみ「リフォーム営業」/成約率92%/ほぼ未経験スタート/月250万稼ぐ先輩も

株式会社ULUA

勤務地:東京都雇用形態:業務委託給与:スポンサー:求人ボックス

未経験スタートの現金輸送警備・ドライバー

株式会社アサヒセキュリティ

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給21万8,940円スポンサー:求人ボックス