ワニをも仕留める800ボルトの衝撃!自分も感電しちゃうデンキウナギの生態【眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話】

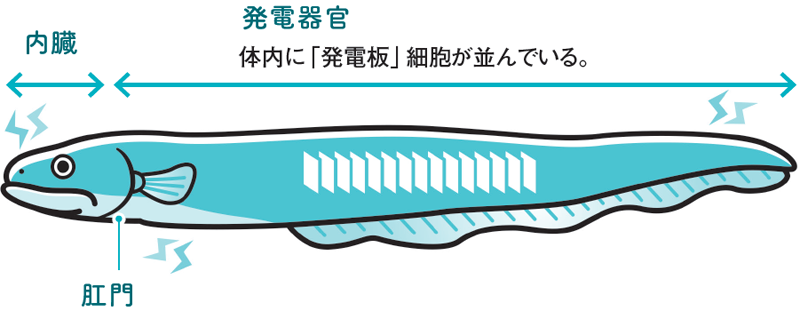

体のほとんどが発電器官

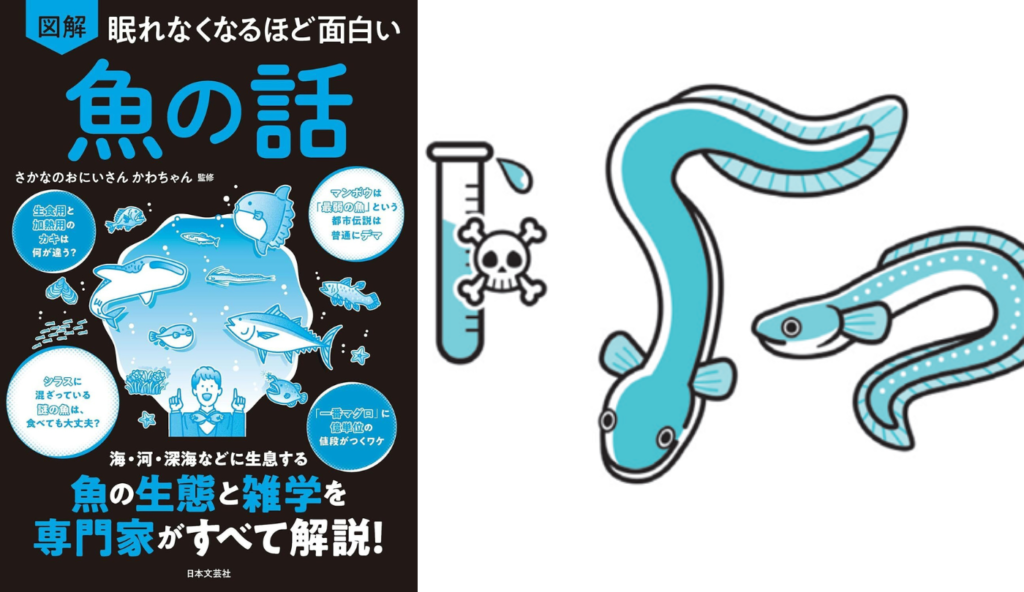

デンキウナギは、アマゾン河などに生息する全長2.5mほどの淡水魚。ウナギに似た姿ですが、実はウナギではなくコイの仲間です。その名の通り発電できる魚で、電気でしびれさせた魚などの獲物を捕らえて食べます。

発電能力の秘密は、体のつくりにあります。デンキウナギの体は、そのほとんどが発電器官である筋肉です。そのため内臓は頭の近くに集まっており、肛門がエラぶたの下あたりという変わった位置にあります。生物界でもとくに強い電気を発し、最高800Vもの電圧を生み出すことができます。これは家庭用コンセントの6~8倍にあたり、クリスマスシーズンには、各地の水族館でクリスマスツリーの電飾を点灯するのに活躍する姿がメディアに取り上げられることがあります。

発電はおよそ1000分の1秒という一瞬しか続きません。それでも襲ってきたワニを感電死させることもあるツワモノです。また、何度も発電すると筋肉が疲れて発電能力が弱まってしまうのだとか。

高い発電能力を誇るデンキウナギですが、一方であまりに強力な電圧に、自らもちょっと感電してしまっているのはご愛敬です。とはいえ自身が感電死することはありません。体内に豊富に蓄えた脂肪が絶縁体の役目をし、電気をやわらげてくれるからです。

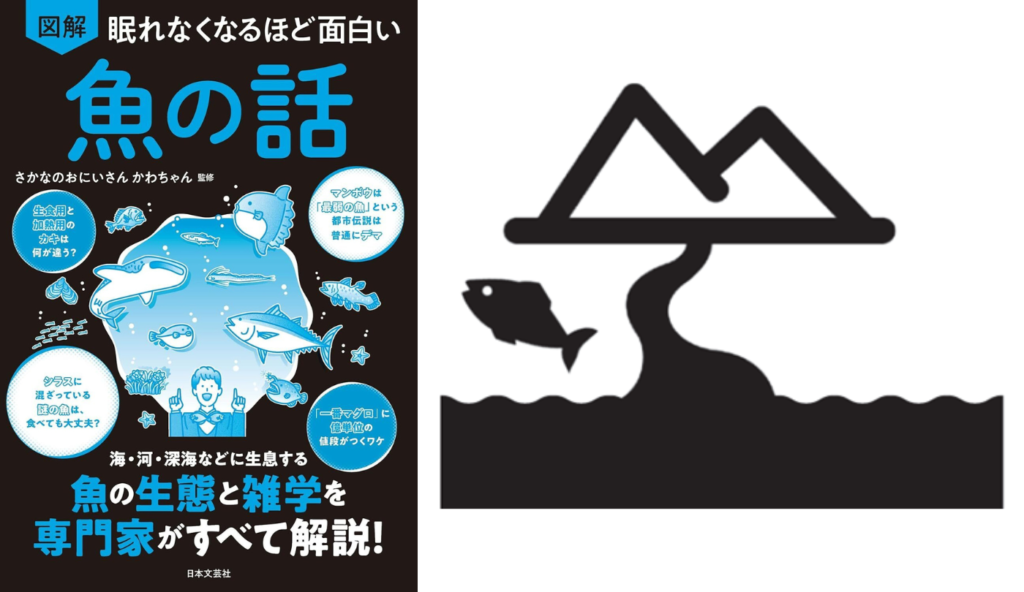

発電する体のつくり

デンキウナギの体は、そのほとんどが発電器官。内臓は頭部付近に集中しており、肛門も頭の近くにある。筋肉細胞が変化してできた「発電板」という細胞で発電する。

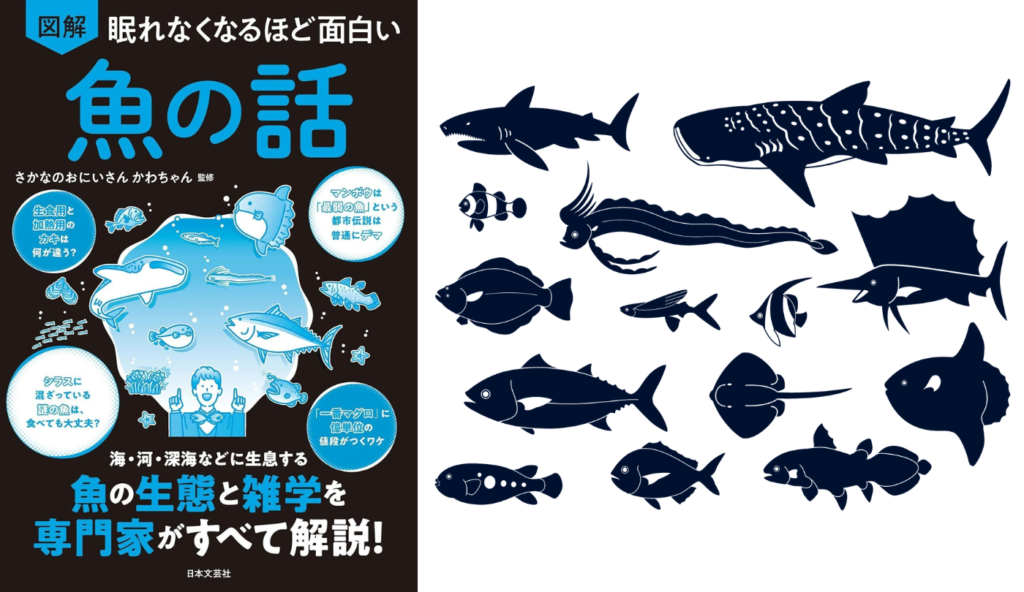

発電魚の仲間たち

発電魚(電気魚)と呼ばれる魚は、世界に十数種類存在するとされる。デンキウナギなどの強電魚とブラックゴーストなどの弱電魚では、発電の用途が異なる。

デンキウナギなど 強電魚

発電は、獲物の捕食や敵への防御などの武器として使われる。

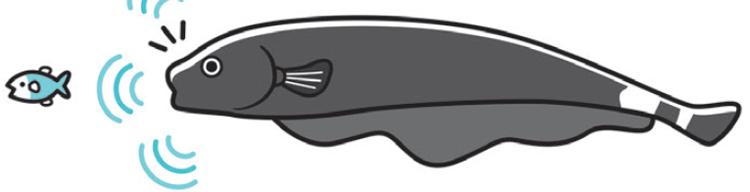

ブラックゴーストなど 弱電魚

弱い電気をレーダーのように使い、周囲の様子を感知する

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話』監修:さかなのおにいさん かわちゃん

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話』

監修:さかなのおにいさん かわちゃん

食べること、飼うこと、水族館などでの鑑賞など、日本人にとって身近な生物の“魚類”。

魚類は生き物にしては珍しく、大きさや形、色、生息地域もさまざまなので、個体ごとの身体的特徴も大きく変化します。

また、食用としての魚と観賞用としての魚、漁業などのビジネスとしての魚では注目するポイントが異なるため、色んな角度から見ることができる面白い生物です。

「最古の魚は5億年前! 魚類の誕生と進化」「魚は何を食べる?」

「カニみそは脳みそではなく、肝臓や膵臓にあたる部位」

「シーラカンスが絶滅しなかったのは、味が激マズだったから!?」

「クジラ界にも「ヒット曲」があり、世界中の海で流行る」などなど

そんな魚のあらゆる疑問や意外な生態、誰かに教えたくなる雑学が詰まった子どもから大人まで幅広く楽しめる一冊です。

この記事のCategory

オススメ記事

「エサ代がかかりすぎる」大手水産会社もマグロの完全養殖から撤退するワケ【眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話】

アユの香り=加齢臭!? 「清流の女王」に隠された意外な真実【眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話】

ウナギの刺身をあまり見かけないのは、血の中に毒があるから!?【眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話】

角質を食べるドクターフィッシュは雑食!? 魚の食性は4タイプある【眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話】

環境が変われば魚も変わる!魚たちの暮らしと生き残り戦略【眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話】

「せっかく飛んだのに…」飛びすぎて食べられちゃうトビウオの面白い生態とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話】

地球のたった1%の水域に50%の魚!淡水魚のたくましい生態とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話】

実はサケは白身魚!ピンク身になるメカニズムとは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話】

求人情報

整備工場での自動車整備士/メカニック

京葉オートライフ株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給20万9,000円~32万1,000円スポンサー:求人ボックス

インフラエンジニア/上場グループ×年休122日×リモート案件有

株式会社オープンアップITエンジニア

勤務地:東京都雇用形態:正社員 / 派遣社員給与:月給21万4,609円~27万円スポンサー:求人ボックス

保育スタッフ/遅番 勤務日数相談OK 活気ある幼稚園でのお仕事です

VIVID株式会社

勤務地:大阪府雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,200円~スポンサー:求人ボックス

ルート営業/固定得意先管理

株式会社田中化成

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給25万円~35万円スポンサー:求人ボックス

介護職員/介護福祉士/完全週休2日制/日勤のみ

株式会社ケアリッツ・アンド・パートナーズ

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給31万円~スポンサー:求人ボックス

木材の分別作業・収集

関西商事株式会社

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給36万8,000円スポンサー:求人ボックス