ノドグロの名前の由来はそのまま“喉が黒いから”!? 水中で生き残るために進化した特徴とは【眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話】

ノドグロの名前の由来はそのまま、喉が黒いから

体色にもそれぞれ意味がある

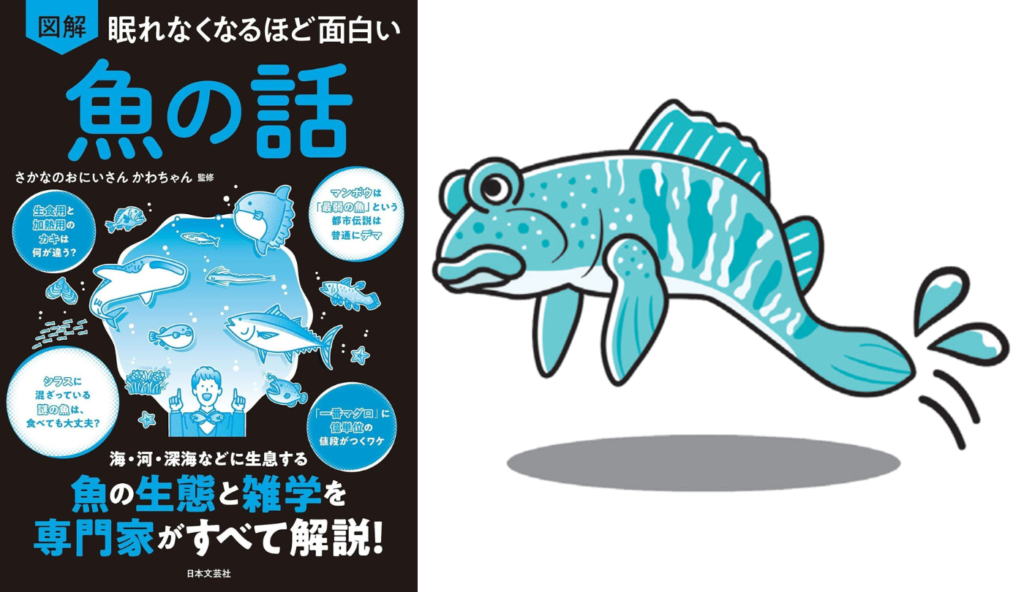

高級魚として人気のあるノドグロ。水深100~200mに生息する深海魚で、捕獲量が少なく養殖も難しいことから珍重されている魚です。

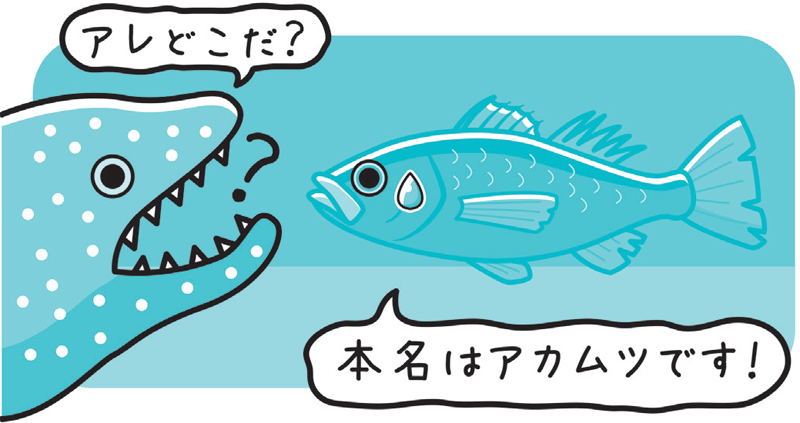

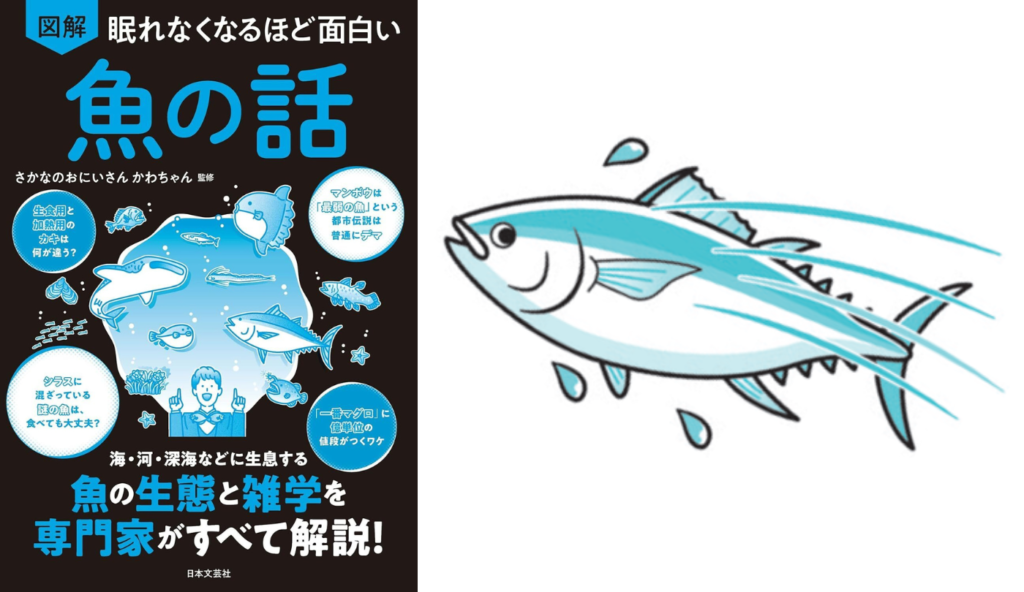

このノドグロという呼び名は、実は通称であって、正式名称は「アカムツ」といいます。名前に「ムツ」とつく魚はほかにもいますが、アカムツは魚体全体が赤いため「アカムツ」なのだと考えられます。

通称の「ノドグロ」も、その名の通り喉が黒いことが由来です。外側から見てもわかりづらいのですが、口の中をのぞくと真っ黒。これは決して腐っているわけではなく、深海に棲んでいる生物ゆえの特徴です。ノドグロはイカやエビ、小魚などを捕食しますが、真っ暗な深海で口を開けていても獲物に気づかれないようにするために喉が黒くなっていると考えられます。

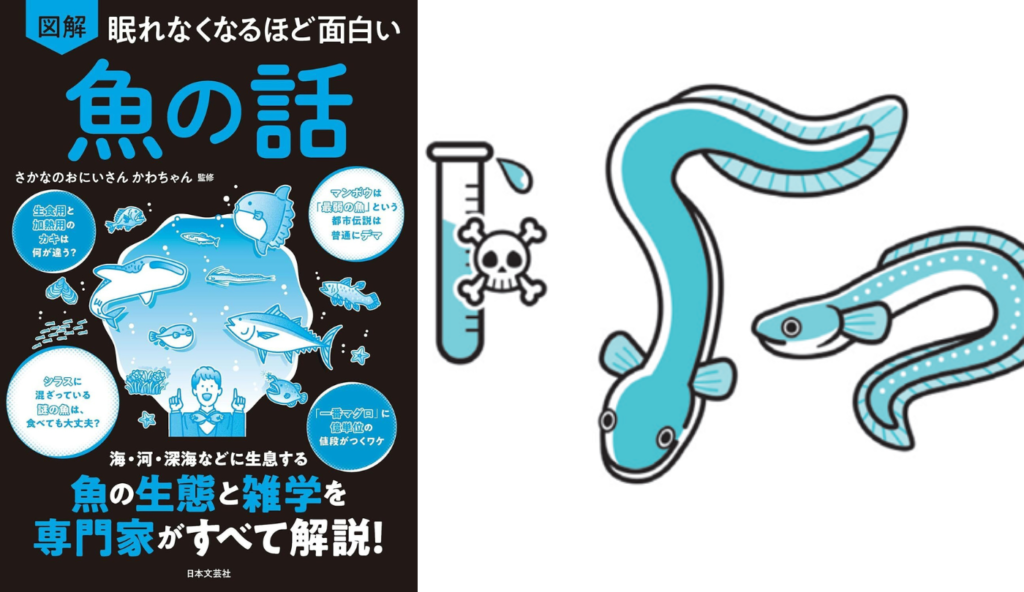

また、深海には発光する生き物が多くいますが、それらを捕食したときに喉から内臓にかけて黒い膜で覆われていることで、光が体の外に透けることを防ぎます。これにより自身を捕食する生き物に気づかれることがなく、身を守る手段にもなるのです。

また、体色が赤いのも、海の中では最も速く吸収される色であるため効率よく身を隠せます。色の特徴をいかしながら深海を生き抜く、したたかな魚だといえるでしょう。

ノドグロの喉が黒いのは深海で生きるため

<外敵から身を守るため>

発光生物を捕食したときに、光が体の外に漏れないよう、内臓まで黒い膜で覆われている。

<カモフラージュとして>

口の中が真っ黒なため、真っ暗な深海と同化できて獲物に気づかれにくい。

赤い体色にも意味がある

<効率よく身を隠せる>

「アカムツ」という名前の通り、赤い体色をしているが、赤は海の中で最も早く吸収される色なので、外敵から効率よく身を隠すことができる。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話』監修:さかなのおにいさん かわちゃん

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話』

監修:さかなのおにいさん かわちゃん

食べること、飼うこと、水族館などでの鑑賞など、日本人にとって身近な生物の“魚類”。

魚類は生き物にしては珍しく、大きさや形、色、生息地域もさまざまなので、個体ごとの身体的特徴も大きく変化します。

また、食用としての魚と観賞用としての魚、漁業などのビジネスとしての魚では注目するポイントが異なるため、色んな角度から見ることができる面白い生物です。

「最古の魚は5億年前! 魚類の誕生と進化」「魚は何を食べる?」

「カニみそは脳みそではなく、肝臓や膵臓にあたる部位」

「シーラカンスが絶滅しなかったのは、味が激マズだったから!?」

「クジラ界にも「ヒット曲」があり、世界中の海で流行る」などなど

そんな魚のあらゆる疑問や意外な生態、誰かに教えたくなる雑学が詰まった子どもから大人まで幅広く楽しめる一冊です。

この記事のCategory

オススメ記事

「エサ代がかかりすぎる」大手水産会社もマグロの完全養殖から撤退するワケ【眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話】

アユの香り=加齢臭!? 「清流の女王」に隠された意外な真実【眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話】

ウナギの刺身をあまり見かけないのは、血の中に毒があるから!?【眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話】

ヒラメは肉食系!? 目だけじゃないカレイとの見分け方【眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話】

エラじゃなくて肺呼吸もできる? 陸に上がれるレアな魚【眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話】

「せっかく飛んだのに…」飛びすぎて食べられちゃうトビウオの面白い生態とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話】

クロマグロはなぜ「黒いダイヤ」なのか? 億がつくほどの価値生み出す日本独自の“初物文化”とは【眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話】

サンマに胃がないって知ってた? “便秘知らず”の秘密が面白すぎる!【眠れなくなるほど面白い 図解 魚の話】

求人情報

看護助手/療養型病院/年収400万円/寮完備無料/食事補助あり

扇大橋病院

勤務地:東京都雇用形態:契約社員給与:年収400万円スポンサー:求人ボックス

「PHP」EC・コーポレートサイト開発のエンジニア

トライアロー株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給43万2,000円スポンサー:求人ボックス

ルート配送・軽作業/要普通免許/週3日・早朝から短時間OK・Wワーク歓迎

清水屋産業株式会社

勤務地:東京都雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,330円スポンサー:求人ボックス

プラモデルのような大型産業機械に使用される部品の製造・加工/世界にただ一つの機械を、その手でイチからつくってみませんか

株式会社高橋機械製作所

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給30万円~スポンサー:求人ボックス

大型ミキサー車ドライバー/8t

芳賀建材工業株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給35万円~40万円スポンサー:求人ボックス

最大2ヵ月の短期 日勤専属/時給1,350円/駅チカ5分!週1~OK

株式会社ワールドスタッフィング

勤務地:愛知県雇用形態:派遣社員給与:時給1,350円スポンサー:求人ボックス