北海道は巨大大陸だった!? 17世紀ヨーロッパ人が描いた驚きの地図とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

大航海時代に描かれた北海道は測量しきれず『巨大大陸』になった

17世紀の航海家が描いた蝦夷図

15世紀半ばから17世紀半ばにかけて、ヨーロッパの国々は世界中を航海し、新大陸や新しい航路を見つけました。この「大航海時代」に、フランシスコ・ザビエルやルイス・フロイスといったイエズス会の宣教師が日本を訪れ、戦国大名たちと交流しながらキリスト教を広めました。

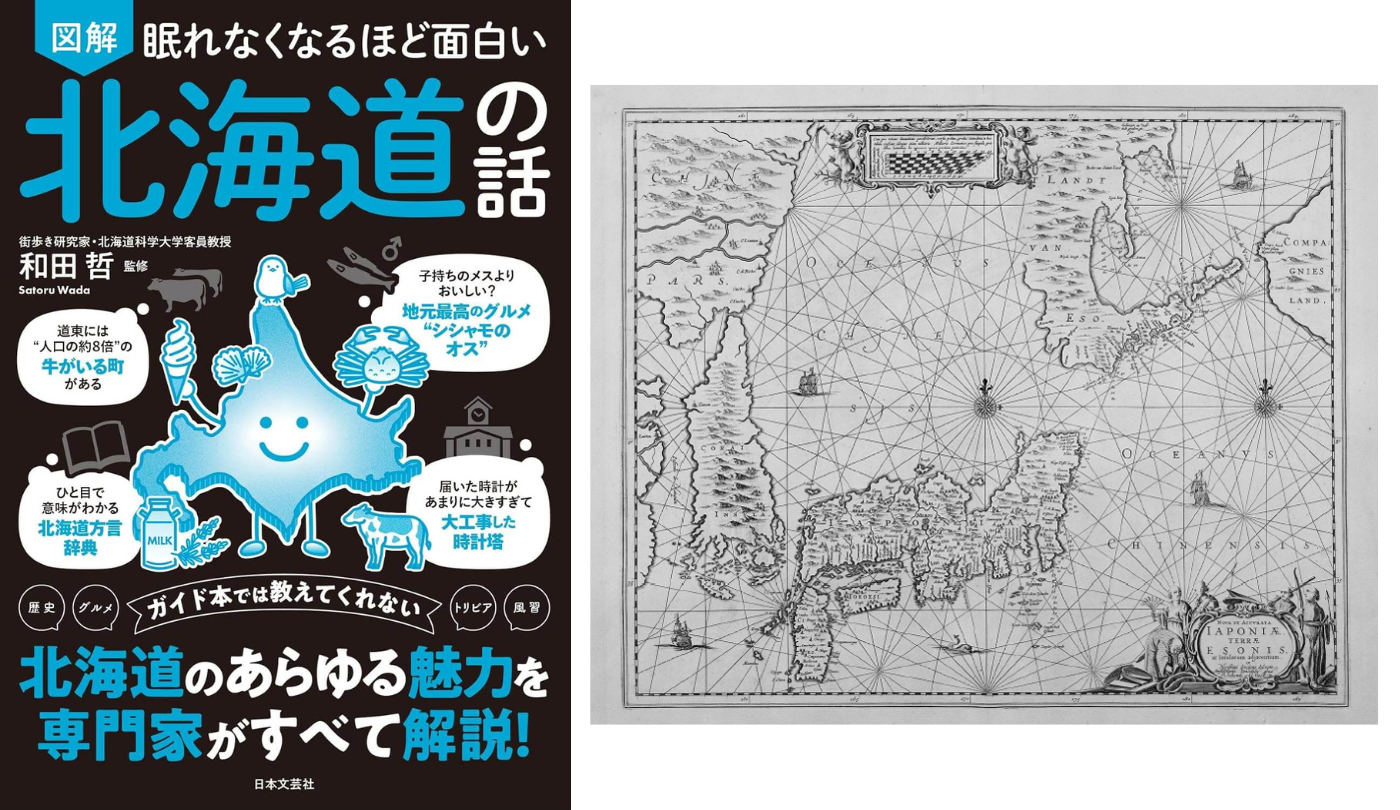

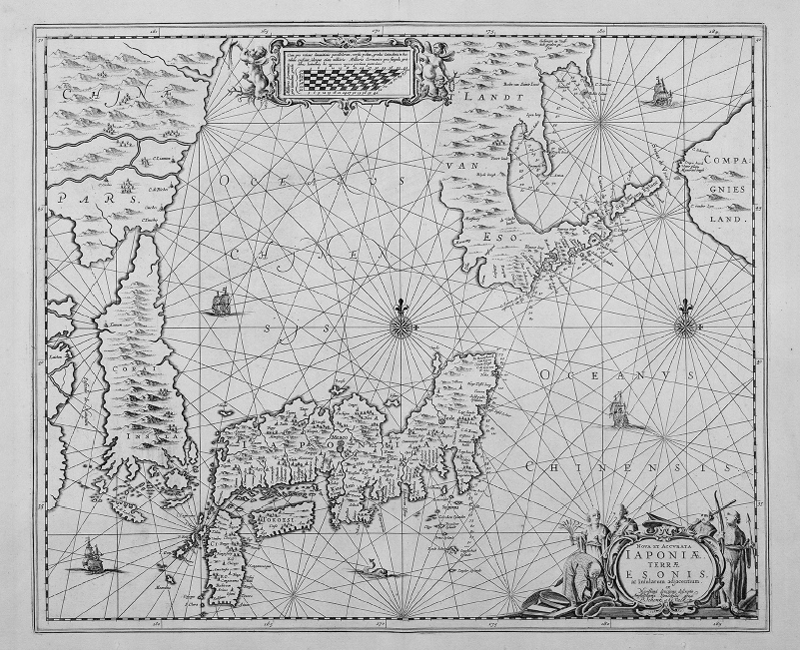

下の地図は、オランダの航海家デ・フリースが蝦夷地(現在の北海道)を探検した記録をもとに、アムステルダムの地図作家ヤン・ヤンソンが『新地図帳』に掲載したものです。

1643年、デ・フリースは東インド総督の命令でカストリクム号に乗り、太平洋探検の指揮をとりました。彼はサハリン(樺太)の東岸まで航海し、択捉島や得撫島を“発見”。それぞれをスターテン・ラント、コンパニース・ラントと名づけました。

デ・フリースは奥羽北岸からサハリンまでを測量して地図を作りましたが、濃い霧のために宗谷海峡を確認できず、北海道と樺太が地続きで描かれています。

また、得撫島は西海岸しか見られなかったため、地図ではまるで大陸のようになっています。そのほか、朝鮮が島として描かれたり、江戸が日本海側の内陸に描かれたりと、現代から見ると正確でない部分が多いですが、当時のヨーロッパ人にとっては貴重な情報でした。

17世紀に描かれた初めての「蝦夷図」

▼1659年頃出版の『日本および蝦夷図』(近畿大学中央図書館蔵)。右上に得撫島(COMPAGNIESLAND)が大陸のように描かれ、北海道(ESO)は樺太と地続きになっている。また、江戸(Iede)は本州内陸部に描かれている。

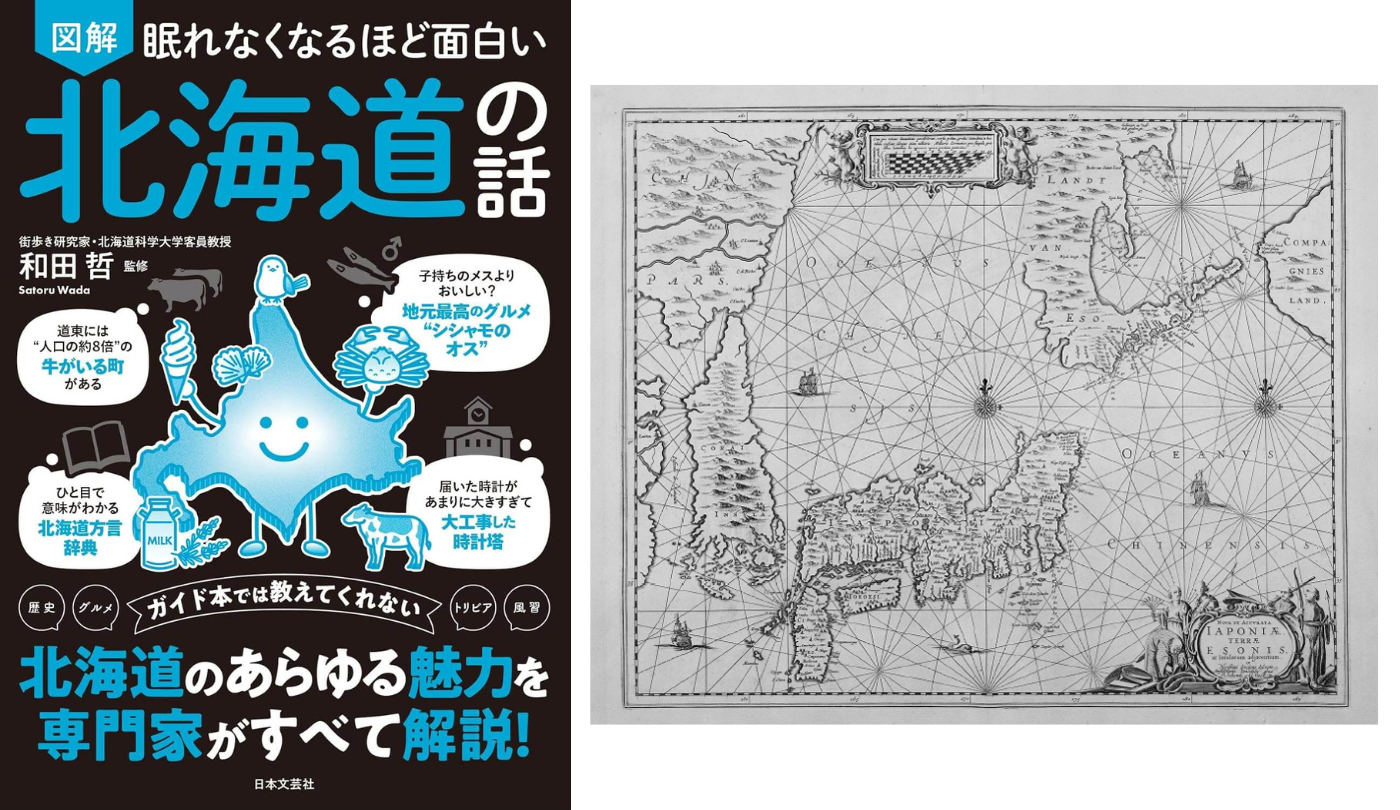

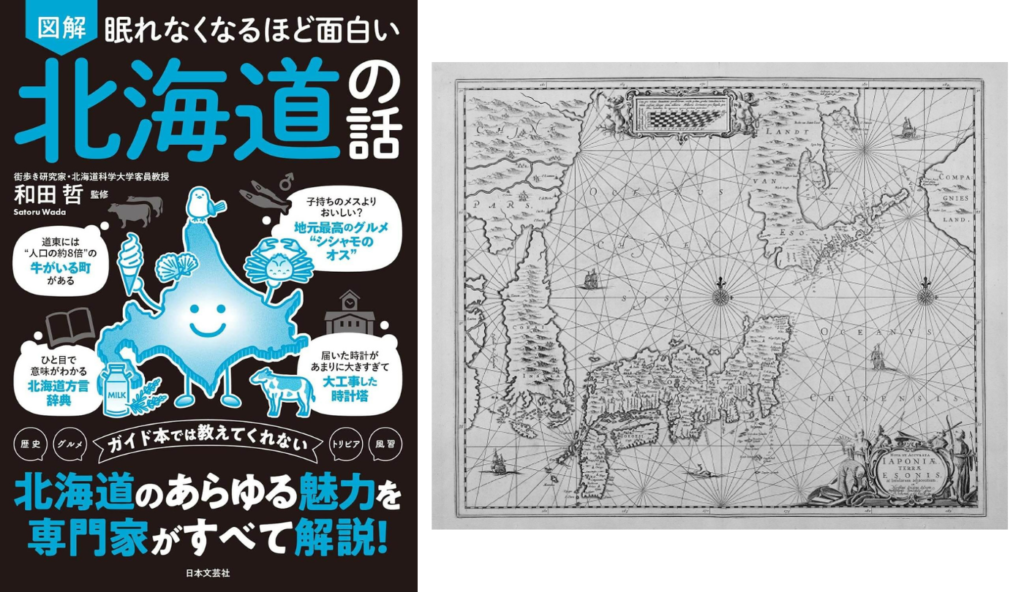

▼『間宮氏実測元蝦夷地図』(国立国会図書館蔵)。上の図から約200年後、間宮林蔵の測量記録にもとづき幕府内部で作成されたものとみられる。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話』監修:和田 哲

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話』

監修:和田 哲

★累計300万部突破!『眠れなくなるほど面白い図解シリーズ』初の“地域探求ジャンル”!ガイドブックでは教えてくれない北海道の面白い知識の数々を専門家が徹底解説!★

広大な土地と、エリアごとに様々な魅力を感じることのできる北の大地“北海道”。

お祭り、グルメ、多様な観光スポットなど、その魅力から国内、国外問わず多くの人が観光に訪れます。

しかし、おいしいお店や観光スポットの情報は知っていても、意外と北海道という土地の本当の面白さを知らない人も多いのではないでしょうか。

そこで本書では、長年北海道を街歩きして研究してきた著者が、北海道の面白すぎる歴史や食の知識、地名や風習のトリビアなどを余すことなく徹底解説!

『北海道の開拓がスピーディーにできたのは屈強な囚人たちがいたから』

『北海道の隠れた激うまグルメ“シシャモのオス”』

『北海道の盆踊りは“大人の事情”で二部制』

など、すぐにでも誰かに話したくなるような内容が満載です。

北海道に住んでいる方も、そうでない方も、もっともっと北海道の魅力を知ることができる一冊です。

この記事のCategory

オススメ記事

カムイは“神”とは違う? 自然と共にあるアイヌの生き方とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

アイヌ以外にも北海道に住んでいた『謎の海洋民族』とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

北海道は巨大大陸だった!? 17世紀ヨーロッパ人が描いた驚きの地図とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

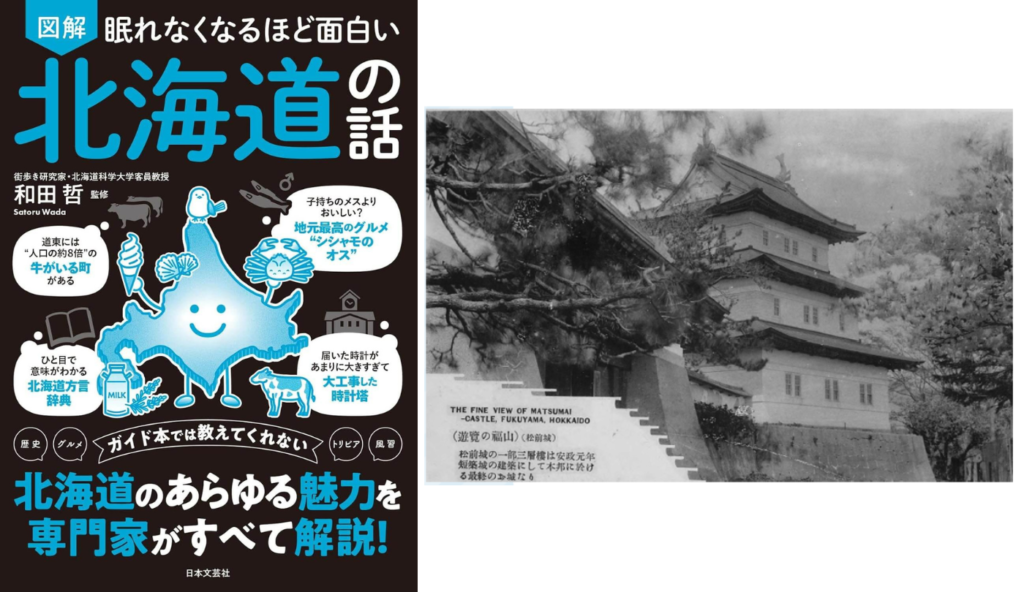

現存する最後の純日本式城郭“松前城”、数時間で陥落した悲しい歴史とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

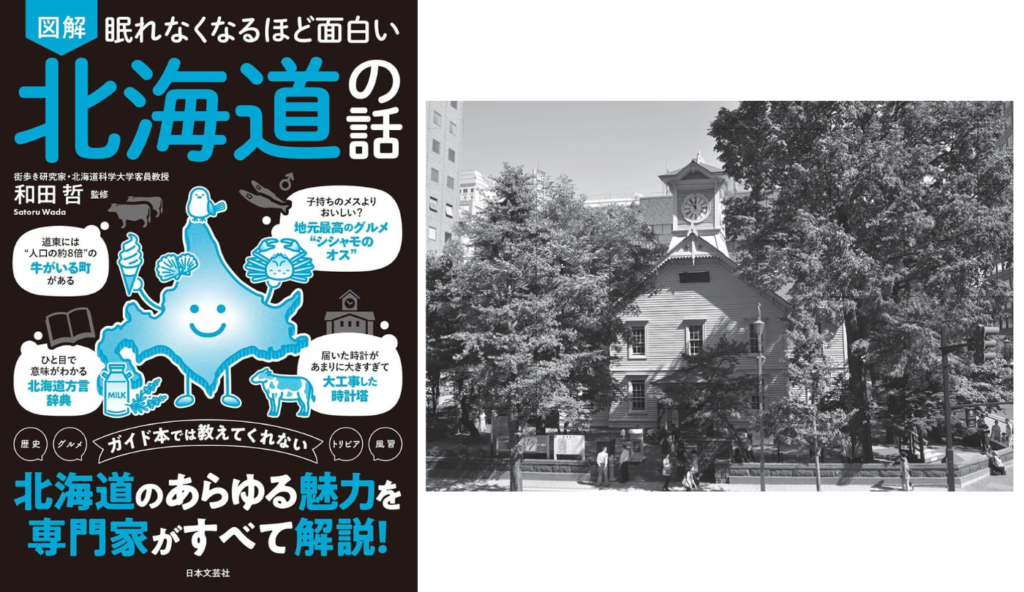

札幌のシンボルは偶然の産物だった? 時計塔に起きた想定外の事件【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

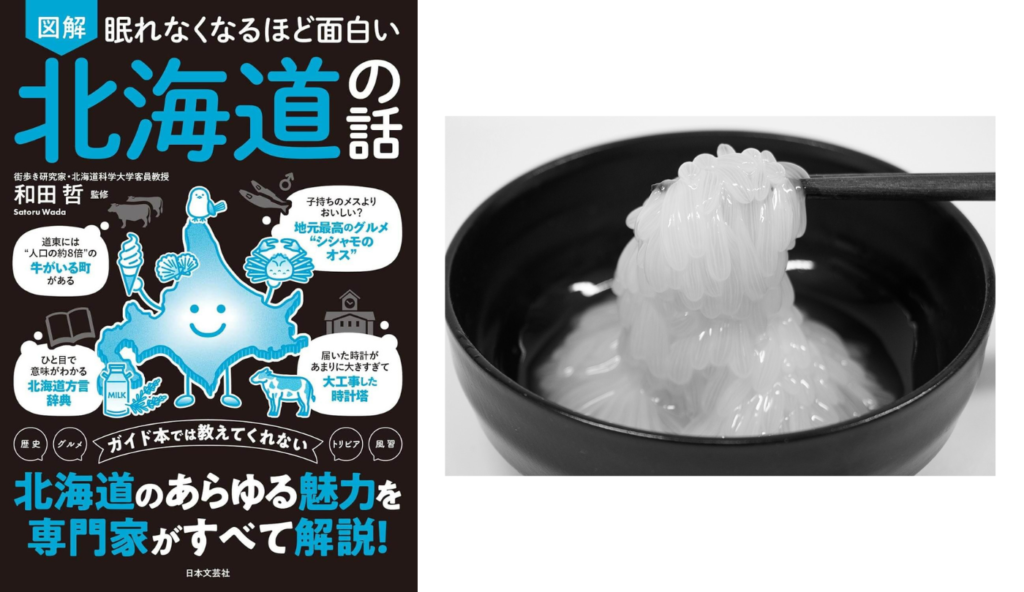

道民なら知っている? 本州では見られない北海道タコグルメ“たこぼっち”とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

日本初のコーヒー愛飲者は武士だった!? 宗谷で始まったコーヒー愛飲物語【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】