札幌は京都を模して作られた? 札幌が北海道の中心地となった理由とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

京都を模してつくられた札幌

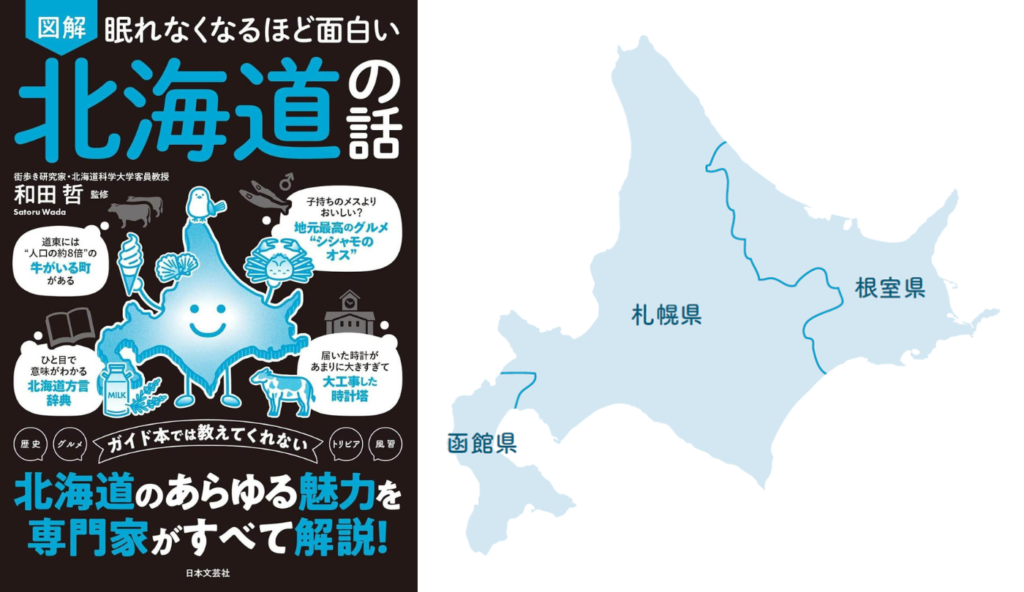

明治2年(1869)、政府は「蝦夷地」を「北海道」と名付けることを決め、開拓使を設置しました。北海道はとても広いため、最初は諸藩や兵部省、寺院、土族などがそれぞれ地域を分けて管理していました。この時、北海道の開拓と防衛の中心となる本府をどこに置くか、たくさんの議論がありました。

探検家の松浦武四郎は、札幌に本府を置くことを提案しました。札幌は日本海と太平洋を分ける山がなく、石狩川が近くて内陸とつながりやすいため、開拓の拠点に最適だと考えられたからです。また、当時、ロシアとの関係が悪化し、樺太(サハリン)の領有問題が起きていたため、樺太への中継基地として石狩平野の開拓が重視されたことも理由の一つでした。

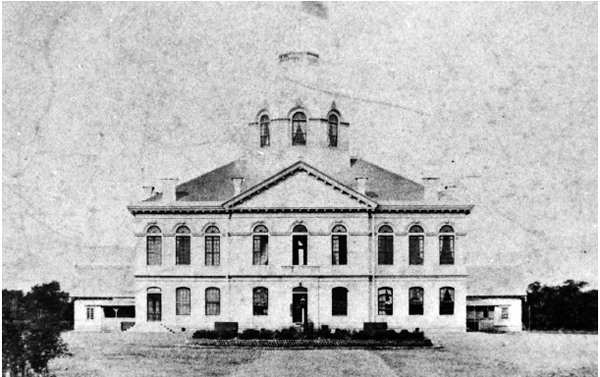

札幌の街づくりを計画したのは、明治2年に開拓使判官となった佐賀藩出身の島義勇(しまよしたけ)です。島は円山の丘から東を眺めながら街の構想を練ったと言われています。しかし、島は政府との意見の対立から半年ほどで解任され、後任の岩村通俊が島の計画を引き継ぎました。札幌の街が碁盤の目のような整った形になったのは、京都や城下町を参考にしたためと言われています。その後、明治6年(1893)に札幌本庁舎(本府)が完成し、明治8年(1875)には最初の屯田兵が移住して、札幌の街はどんどん発展していきました。

札幌本府の設置と屯田兵

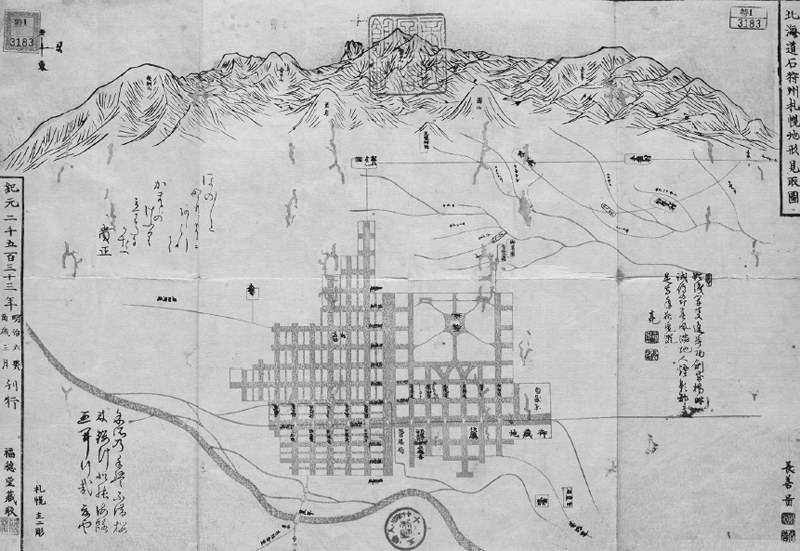

明治6年の札幌市街

上の図は、明治6年(1873)年に刊行された札幌市街の図。島義勇は創成川を基線に定め、札幌本府の建設に着手。しかし、島はわずか半年ほどで解任され、その後「佐賀の乱」を首謀して捕らえられ、処刑された。

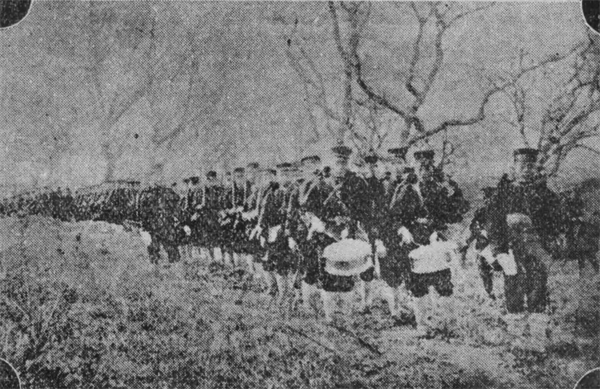

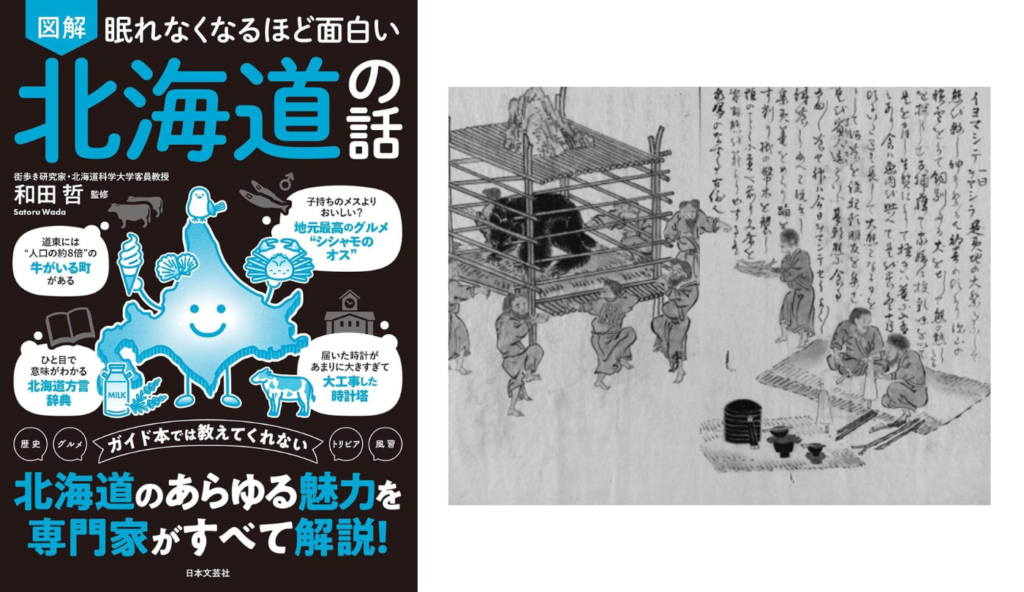

兵農両面を担った屯田兵

明治7年(1874)に屯田兵制度が設けられ、全国各地から多くの人が北海道に移住しました。明治37年(1904)の制度廃止まで、屯田兵の移住総数は37兵村で計7337人、その家族は約4万人に及びました。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話』監修:和田 哲

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話』

監修:和田 哲

★累計300万部突破!『眠れなくなるほど面白い図解シリーズ』初の“地域探求ジャンル”!ガイドブックでは教えてくれない北海道の面白い知識の数々を専門家が徹底解説!★

広大な土地と、エリアごとに様々な魅力を感じることのできる北の大地“北海道”。

お祭り、グルメ、多様な観光スポットなど、その魅力から国内、国外問わず多くの人が観光に訪れます。

しかし、おいしいお店や観光スポットの情報は知っていても、意外と北海道という土地の本当の面白さを知らない人も多いのではないでしょうか。

そこで本書では、長年北海道を街歩きして研究してきた著者が、北海道の面白すぎる歴史や食の知識、地名や風習のトリビアなどを余すことなく徹底解説!

『北海道の開拓がスピーディーにできたのは屈強な囚人たちがいたから』

『北海道の隠れた激うまグルメ“シシャモのオス”』

『北海道の盆踊りは“大人の事情”で二部制』

など、すぐにでも誰かに話したくなるような内容が満載です。

北海道に住んでいる方も、そうでない方も、もっともっと北海道の魅力を知ることができる一冊です。

この記事のCategory

オススメ記事

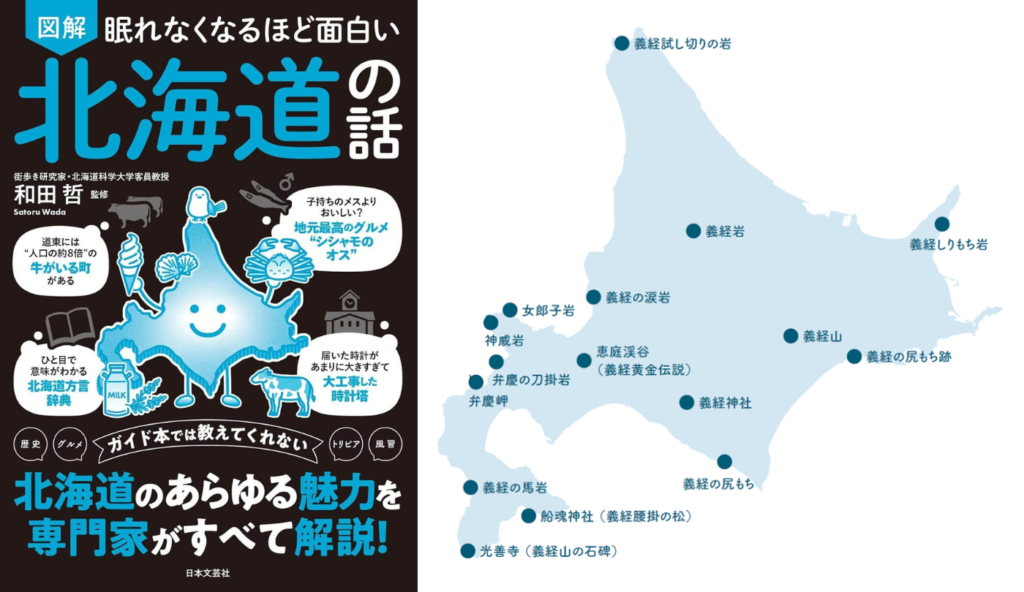

義経を追いかけた女性の恨みが岩になった!?【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

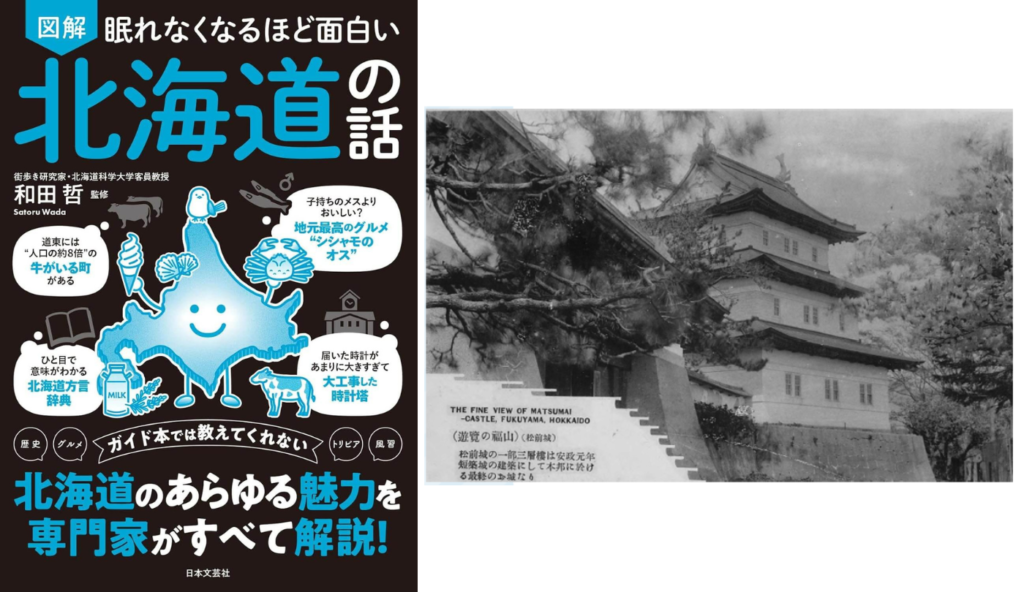

現存する最後の純日本式城郭“松前城”、数時間で陥落した悲しい歴史とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

北海道は巨大大陸だった!? 17世紀ヨーロッパ人が描いた驚きの地図とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

北海道に潜んだ“隠れキリシタン”の真実、殉教と布教の歴史とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

北海道にも“県名”があった!? わずか4年で廃止された理由とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

函館で行われた日本初の“非公式選挙”とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

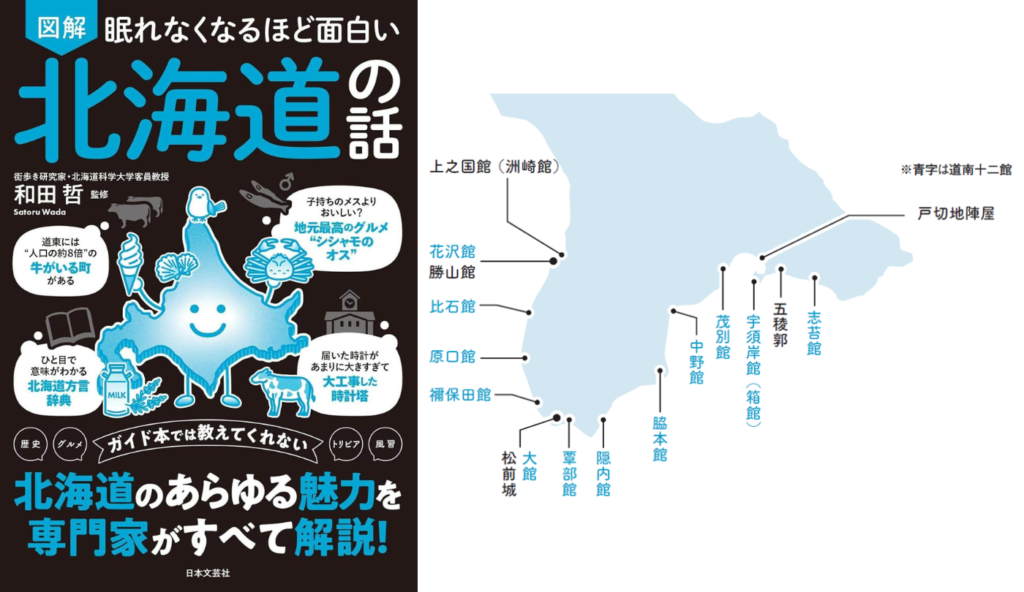

五稜郭や松前城だけじゃない!北海道の城は個性派揃い【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

カムイは“神”とは違う? 自然と共にあるアイヌの生き方とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

求人情報

介護事業所向けソフト開発を行うプログラマー/土日祝休み/毎年昇給5

株式会社カーネル

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給33万円~40万円スポンサー:求人ボックス

個別指導塾の教室長候補「個別教室のトライ」未経験・第二新卒/20代~40代活躍/研修充実/地域限定/未経験/阪急茨木市駅前校

個別教室のトライ阪急茨木市駅前校

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給30万円~35万円スポンサー:求人ボックス

ラインリーダー候補/日勤のみ/家具家電付1R寮・寮費光熱費一部負担/土日休みで年間120日以上

株式会社ミックコントラクトサービス

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給24万5,071円~スポンサー:求人ボックス

機械装置の組立/アッセンブリ/スタッフ

株式会社アイ・エム・ジー

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給20万円~27万円スポンサー:求人ボックス

フィールドセールス/デジタルコンサル/デジタルサービスとコンサルティングの二軸を融合させたビジネスを展開/安心して大きく成長できる環境にチャレンジしてみませんか/安定基盤で挑戦できる堅実型スタートアップの営業職募集です

株式会社エルユーエス

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給30万7,802円~35万5,181円スポンサー:求人ボックス

岡村工務店・一般事務 日・祝日出勤可能な方

株式会社岡村工務店

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給21万円~23万円スポンサー:求人ボックス