知られざる「すすきの」の始まり―― 札幌に“遊廓”を作ったのは行政だった!?【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

人口わずか600人余りだった札幌に建てられたものとは?

官主導で設置された「薄野(すすきの)遊廓」

札幌の有名な歓楽街「すすきの」の歴史は古く、明治4年(1871)に始まります。

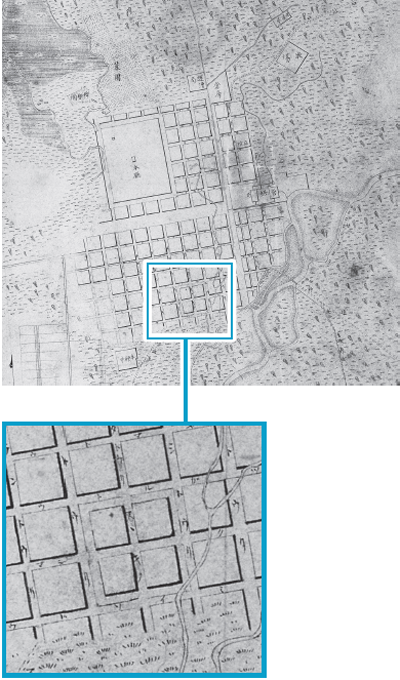

明治2年(1869)に開始された札幌本府の建設は、島義勇が解任されて一時中断していましたが、翌明治3年に岩村通俊が赴任してから再開されました。

開拓使は札幌の建設のために本州から大工や職人を呼び寄せましたが、厳しい労働環境と娯楽の少なさから、定住する人が少ないという課題がありました。また、そうした人たちを目当てに、飯盛女(私娼)を置く旅館が増え、取り締まりが難しくなっていました。

そこで、これらの問題を解決するために、官が認めた「薄野遊廓」が作られました。

遊廓ができたのとほぼ同時期である明治5年(1872)1月の札幌の人口は1022人で、男性が656人、女性が366人と、男女比は約3対2でした。

この男女の比率は、永住者だけでなく短期滞在者の場合もほぼ同じで、男性が多いことが治安の悪化につながったため、官は遊廓の設置を急いだと言われています。

同じ年、遊廓内には札幌初の芝居小屋「秋山座」が建てられました。また、明治5年に開拓使が東京から招いた蕎麦屋「東京庵」は、3年後に料理店も兼ね、札幌初の割烹店となりました。

札幌の街づくりと「薄野」

遊廓からネオン街へ

札幌に設けられた遊廓が「薄野遊廓」と名づけられたのは、建設に携わった薄井龍之の姓にちなんだと言われています。その後も、薄野には飲食店や劇場、妓楼(貸座敷)などが増えていきましたが、札幌市の市街地拡大および近くに小学校があったことなどから、大正9年(1920)に白石町(現・白石区菊水)へ移転。その後、遊廓跡にカフェーなどの飲食店が建ち並ぶようになり、現在のすすきのネオン街へと発展していきました。

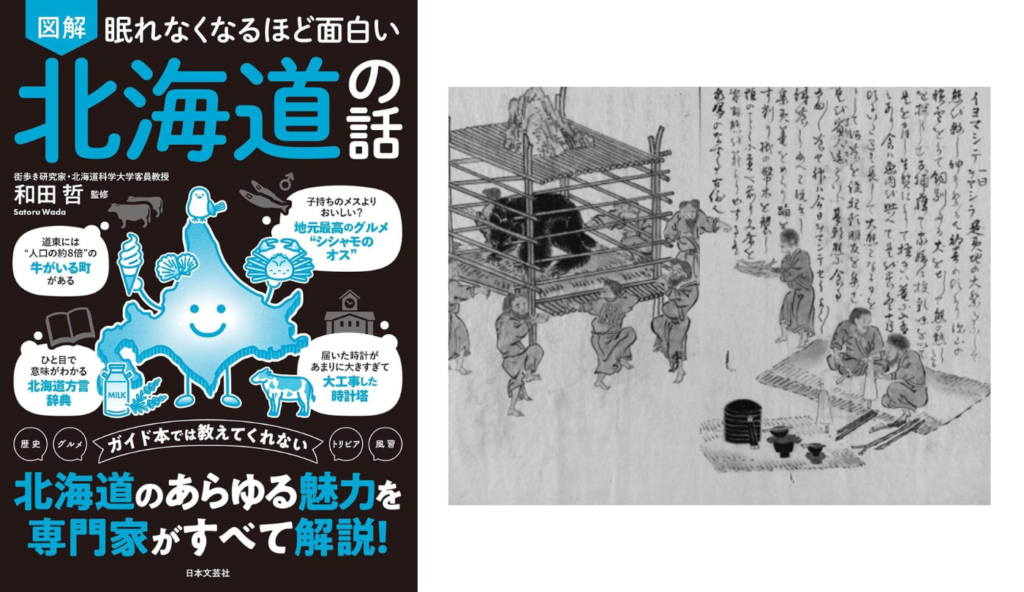

官費で建てられた「東京楼」

明治5年(1872)、岩村通俊は政府高官を接待するための妓楼「東京楼」を建設。東京の品川から遊女を招き、優雅な花魁道中を催しました。その後も、榎本武揚、黒田清隆ら多くの高官が東京楼を利用しました。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話』監修:和田 哲

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話』

監修:和田 哲

★累計300万部突破!『眠れなくなるほど面白い図解シリーズ』初の“地域探求ジャンル”!ガイドブックでは教えてくれない北海道の面白い知識の数々を専門家が徹底解説!★

広大な土地と、エリアごとに様々な魅力を感じることのできる北の大地“北海道”。

お祭り、グルメ、多様な観光スポットなど、その魅力から国内、国外問わず多くの人が観光に訪れます。

しかし、おいしいお店や観光スポットの情報は知っていても、意外と北海道という土地の本当の面白さを知らない人も多いのではないでしょうか。

そこで本書では、長年北海道を街歩きして研究してきた著者が、北海道の面白すぎる歴史や食の知識、地名や風習のトリビアなどを余すことなく徹底解説!

『北海道の開拓がスピーディーにできたのは屈強な囚人たちがいたから』

『北海道の隠れた激うまグルメ“シシャモのオス”』

『北海道の盆踊りは“大人の事情”で二部制』

など、すぐにでも誰かに話したくなるような内容が満載です。

北海道に住んでいる方も、そうでない方も、もっともっと北海道の魅力を知ることができる一冊です。

この記事のCategory

オススメ記事

カムイは“神”とは違う? 自然と共にあるアイヌの生き方とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

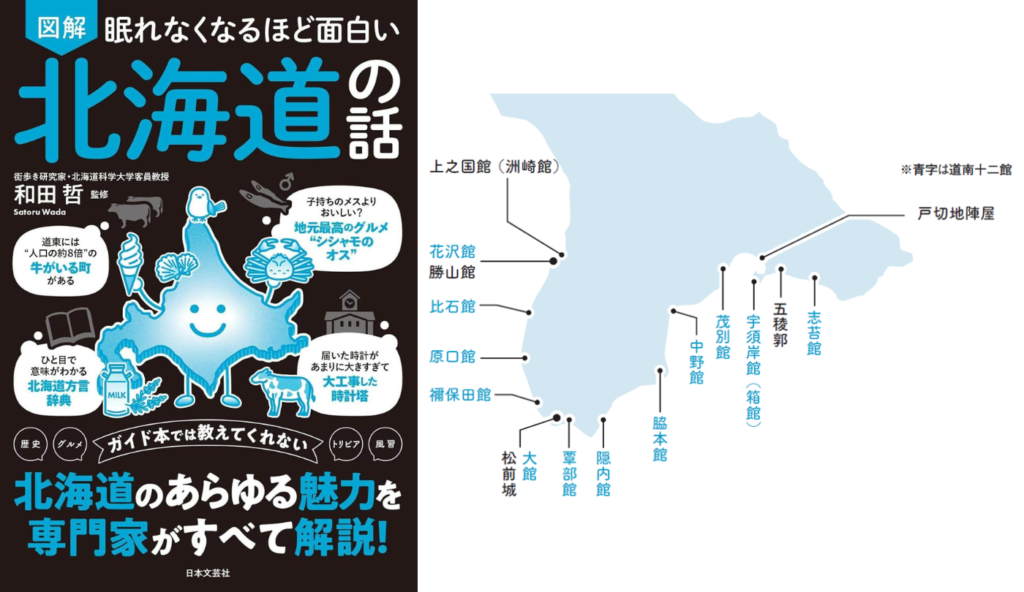

五稜郭や松前城だけじゃない!北海道の城は個性派揃い【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

函館で行われた日本初の“非公式選挙”とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

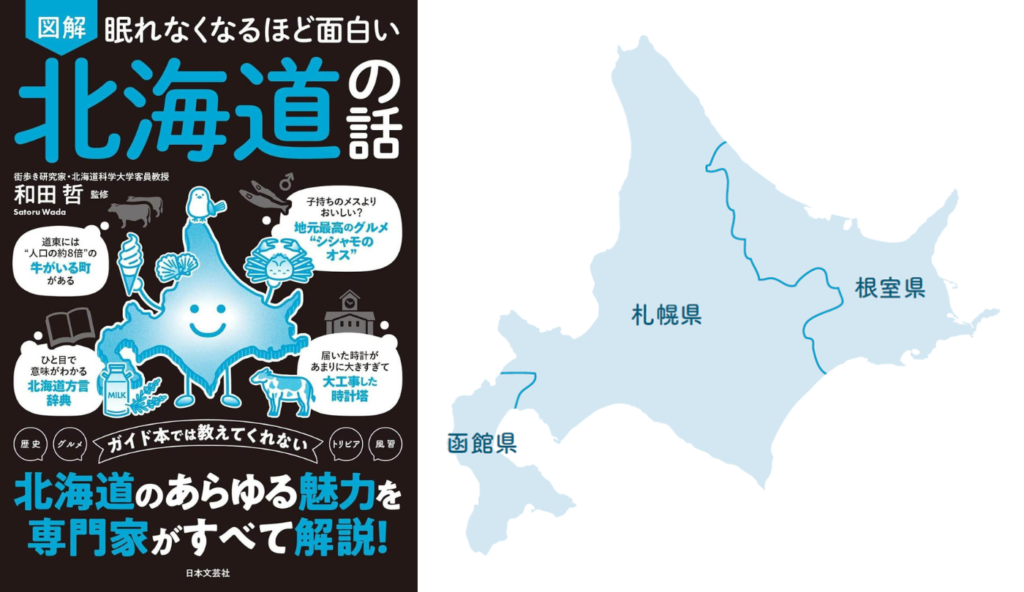

北海道にも“県名”があった!? わずか4年で廃止された理由とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

北海道に潜んだ“隠れキリシタン”の真実、殉教と布教の歴史とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

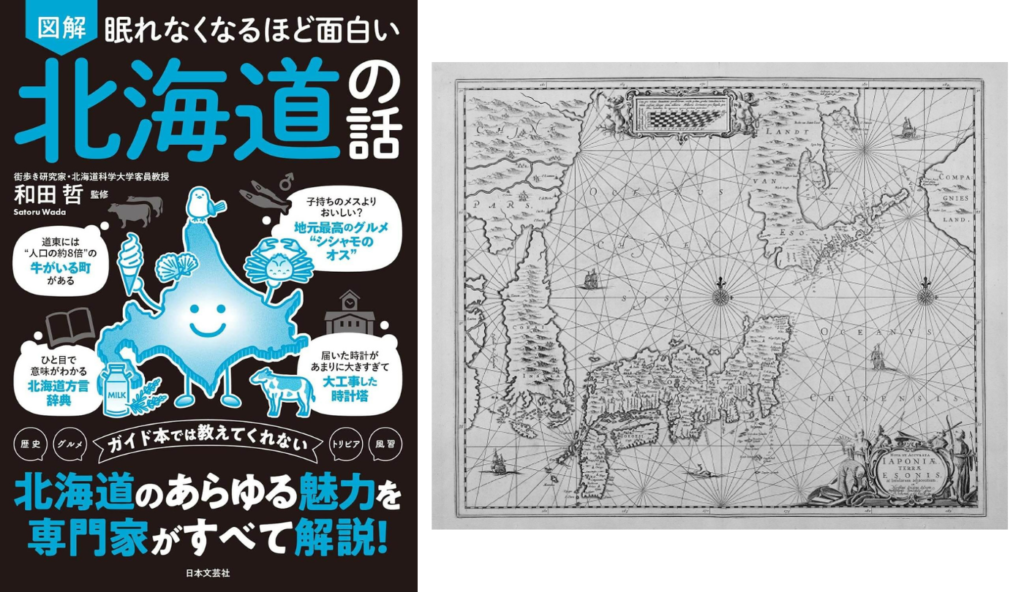

北海道は巨大大陸だった!? 17世紀ヨーロッパ人が描いた驚きの地図とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

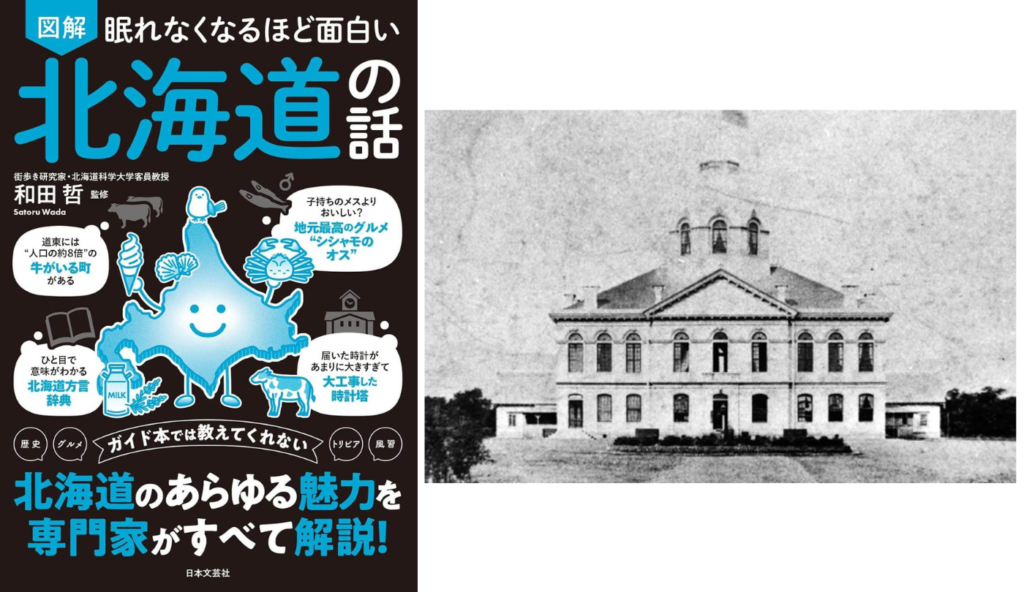

札幌は京都を模して作られた? 札幌が北海道の中心地となった理由とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

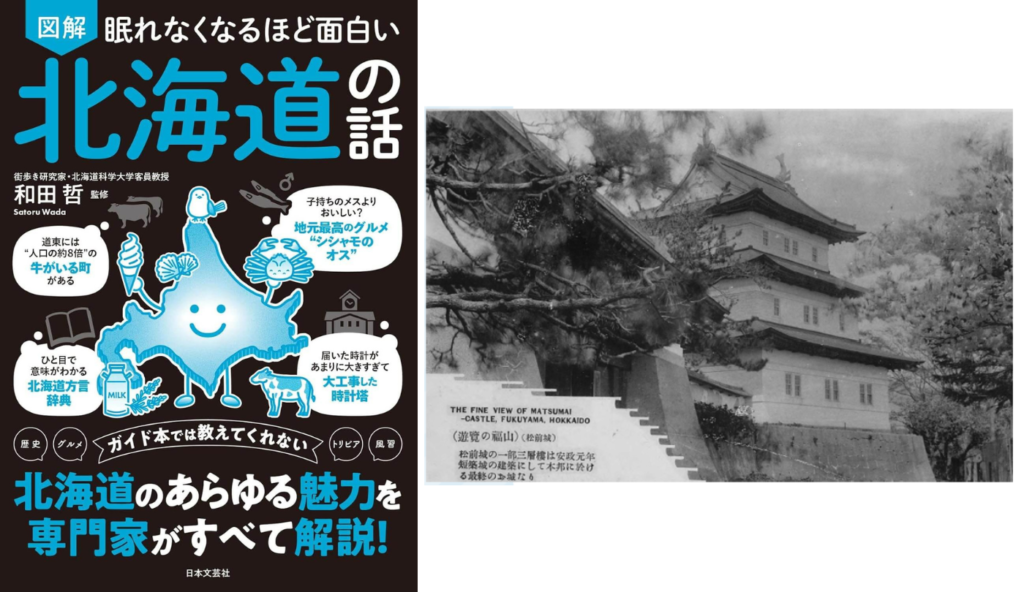

現存する最後の純日本式城郭“松前城”、数時間で陥落した悲しい歴史とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

求人情報

薬剤師

大谷薬局

勤務地:大阪府雇用形態:アルバイト・パート給与:時給2,600円~スポンサー:求人ボックス

店舗での警備スタッフ

株式会社アルファ

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給21万4,200円~26万5,200円スポンサー:求人ボックス

一般家庭の電気工事見習いスタッフ/月給25万保障/18歳・未経験から年収600万へ

株式会社幸栄電気

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給25万円~60万円スポンサー:求人ボックス

個別指導塾の教室長候補「個別教室のトライ」未経験・第二新卒/20代~40代活躍/研修充実/地域限定/未経験/阪急茨木市駅前校

個別教室のトライ阪急茨木市駅前校

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給30万円~35万円スポンサー:求人ボックス

機械設計/20~50代実績多数/~おむつ.食品などの包装機トップ級シェアメーカー/管理職候補/子育て世代も活躍中

株式会社ムサシノキカイ

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:年収500万円~700万円スポンサー:求人ボックス

ルート営業・ベルコ会員様向け/新規オープニングスタッフ

株式会社ビーシーサポートシステム

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給20万円~スポンサー:求人ボックス