書類ミスがそのまま地名に!? 「苫小牧」の“牧”に残る歴史【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

苫小牧の「牧」は「枚」の書き間違いだった?

なぜ「牧」なのか、理由はわかっていない

苫小牧(とまこまい)の「まい」が、なぜ「牧」なのかについては諸説あります。明治時代のはじめに、馬を飼育する牧場を「苫細牧」としたことから「牧」を用いたという説、あるいは北海道内にある「島牧」という地域のことを、かつて「島小牧」と書いていたため、これに倣ったとする説もあります。そしてもっとも有名な説は、開拓使の役人だった小牧昌業が、書類作成時に「苫小枚」と書こうとしたところ、自分の名前の一字である「牧」という文字を誤って、あるいは意図的に書いたとするものです。

ただし、いずれも推測の域を出ず、明確な理由はわかっていません。

北海道には、「同じ表記(漢字)」のまま、昭和になってから町名の「読み方」が変わった珍しい町もあります。

南幌町はもともと、アイヌ語で湾曲して緩やかに流れるところという意味の「ポロモイ」から、「幌向村」と呼ばれていましたが、昭和37年(1962)の町制施行により「南幌町」と呼び名が改められました。その2年後に制定された同町の町章も、当時の読み方である「みなみほろ」のカタカナをモチーフとしたものです。

しかし、「みなみほろ」は読みにくいという声があったため、昭和43年(1968)に「なんぽろ」に改称しました。

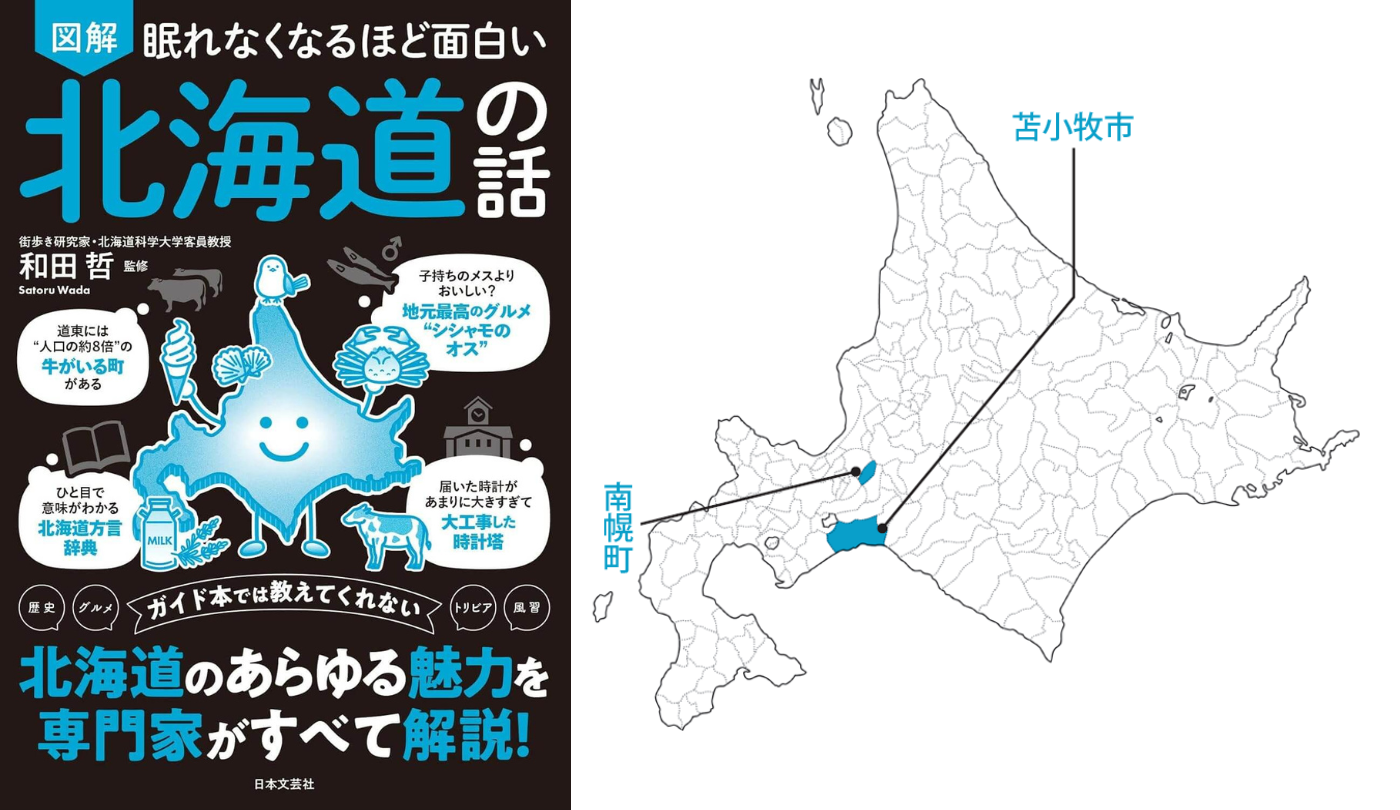

「苫小牧市」と「南幌町」

小牧昌業とは?

天保14年(1843)生まれの漢学者、官僚、貴族院議員。元薩摩藩士で、明治維新後に官僚となる。香港で英語を学んだのち、明治4年(1871)に開拓使に出仕。大臣秘書官、首相秘書官、内閣書記官長、奈良県知事、愛媛県知事、帝室博物館長などを歴任後、貴族院議員に勅撰された。大正4年(1915)に宮内省御用掛となり、大正天皇に漢学を進講。没年80歳。

苫小牧市

人口約16万5000人(2025年時点)。国際拠点港湾の「苫小牧港」と、北海道の空の玄関「新千歳空港」を擁する交通の要衝。製紙工場や自動車関連、エネルギー関連など多様な産業が集積する産業拠点として知られています。

南幌町

人口約8000人(2025年時点)。農業の町として知られ、白いとうもろこし「ピュアホワイト」は全国的に有名。1960年代以降、人口が減少していましたが、1990年以降、札幌市のベッドタウンとして増加に転じ、2024年には日本人人口の増加率が2年連続で1位となりました。

【南幌町の町章】

改称前の呼び名「みなみほろ」の5文字をカタカナで円形にデザインし、さらに夕張川、千歳川、旧夕張川の3川に囲まれた地形を象徴している。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話』監修:和田 哲

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話』

監修:和田 哲

★累計300万部突破!『眠れなくなるほど面白い図解シリーズ』初の“地域探求ジャンル”!ガイドブックでは教えてくれない北海道の面白い知識の数々を専門家が徹底解説!★

広大な土地と、エリアごとに様々な魅力を感じることのできる北の大地“北海道”。

お祭り、グルメ、多様な観光スポットなど、その魅力から国内、国外問わず多くの人が観光に訪れます。

しかし、おいしいお店や観光スポットの情報は知っていても、意外と北海道という土地の本当の面白さを知らない人も多いのではないでしょうか。

そこで本書では、長年北海道を街歩きして研究してきた著者が、北海道の面白すぎる歴史や食の知識、地名や風習のトリビアなどを余すことなく徹底解説!

『北海道の開拓がスピーディーにできたのは屈強な囚人たちがいたから』

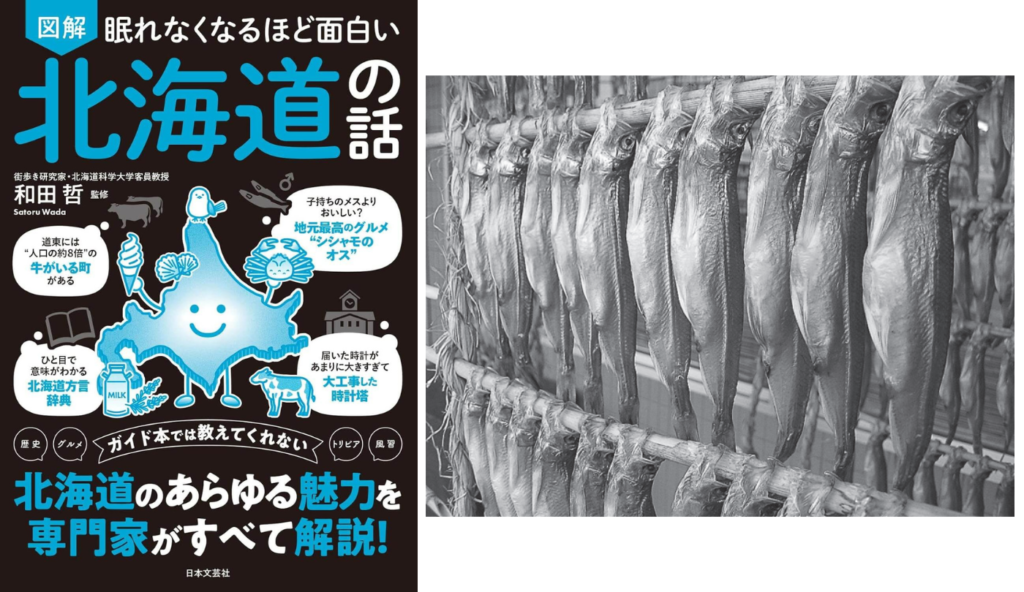

『北海道の隠れた激うまグルメ“シシャモのオス”』

『北海道の盆踊りは“大人の事情”で二部制』

など、すぐにでも誰かに話したくなるような内容が満載です。

北海道に住んでいる方も、そうでない方も、もっともっと北海道の魅力を知ることができる一冊です。

この記事のCategory

オススメ記事

意外と知らない? サッポロビールの「★」マークの起源とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

道民でも意外と知らない? 地域で異なるジンギスカンの食べ方とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

カムイは“神”とは違う? 自然と共にあるアイヌの生き方とは【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

オスが超美味!道民が隠す絶品グルメ“本シシャモ”とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

アイヌ以外にも北海道に住んでいた『謎の海洋民族』とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

日本一の直線道路は囚人が造った! 北海道に残る死者続出の“過酷すぎる労働”の痕跡【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

土地の名前には歴史が刻まれる 必ず川がある地名につく漢字とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

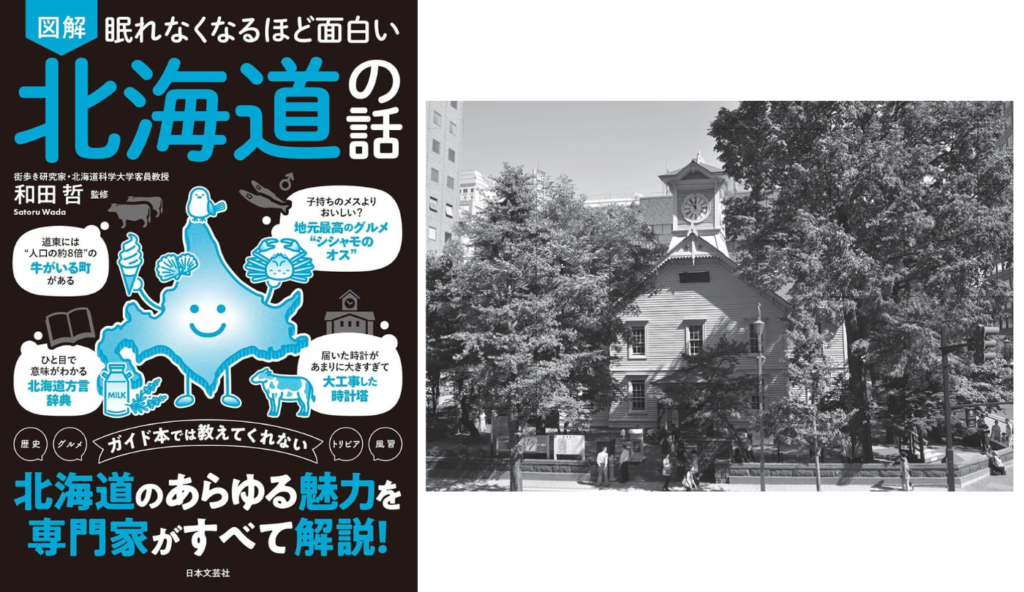

札幌のシンボルは偶然の産物だった? 時計塔に起きた想定外の事件【眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話】

求人情報

ホームヘルパー/未経験OK/賞与年2回/年間休日110日/残業少なめでワークライフバランス

社会福祉法人功有会

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:年収316万9,000円~425万8,000円スポンサー:求人ボックス

内装の解体作業スタッフ

山尾建設株式会社

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給25万円~スポンサー:求人ボックス

中古車のスマホ撮影・洗車スタッフ/土日休み/残業ほぼなし/賞与年2回/自分のペースで働ける

株式会社プロトコーポレーション100%子会社

勤務地:愛知県雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,200円~スポンサー:求人ボックス

訪問看護運営管理者

株式会社SAKURAケアサービス

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給44万円~60万円スポンサー:求人ボックス

不動産全般のサポートスタッフ

株式会社圭愛コーポレーション

勤務地:東京都雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,300円~スポンサー:求人ボックス

調剤薬局での調剤事務

イオンスタイル品川シーサイド

勤務地:東京都雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,250円~1,400円スポンサー:求人ボックス