南米にたった1種!“メガネ模様”が可愛いアンデスグマの生態と魅力【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

南アメリカに唯一生息するおっとり系 アンデスグマ

● 南アメリカ唯一のクマ:アンデス山脈に生息し、南アメリカではこの種のみ。

● おだやかな性格:攻撃性が低く、温厚でおっとりしている。

● 顔にメガネのような模様:白〜黄褐色の模様が目のまわりに入っており、個体によって表情が変わる。

● やや小柄な体格:オスの体重はメスの約2倍もあり、性別による差が大きい。体長120〜200cm、体重60〜175kg程度。

● 太く丈夫な前足:太い前足と鋭いツメで大木の高所に登り、果実を採る。

メガネグマともいわれる 顔の模様が可愛いクマ

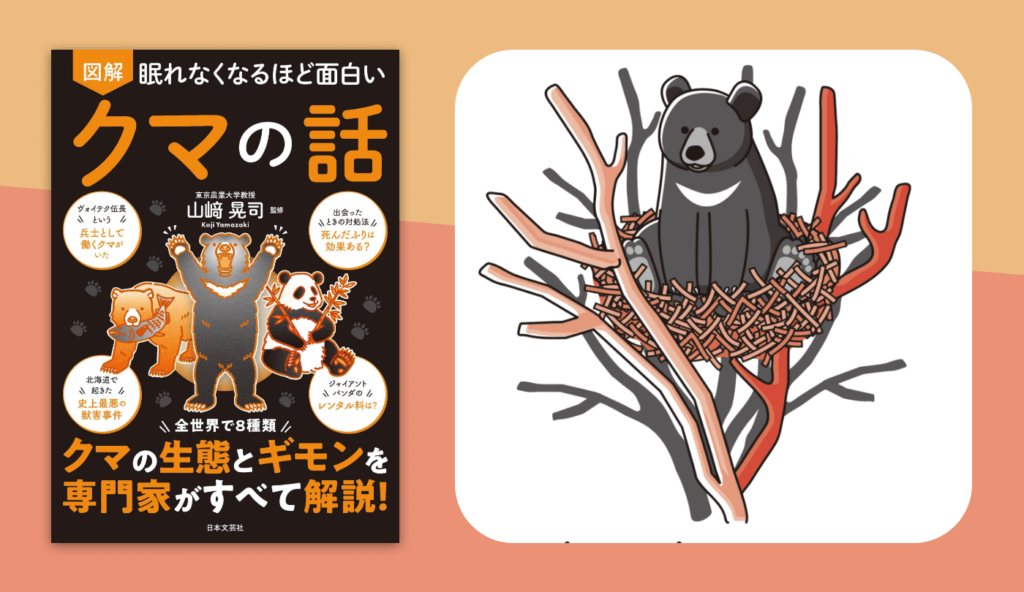

南アメリカのアンデス山脈に暮らすアンデスグマは、前記事のマレーグマと同じく、樹上生活に適応した種のひとつです。前足は太くて長く、ツメは鋭くも湾曲しており、どんな木であろうと軽やかに登ってしまいます。

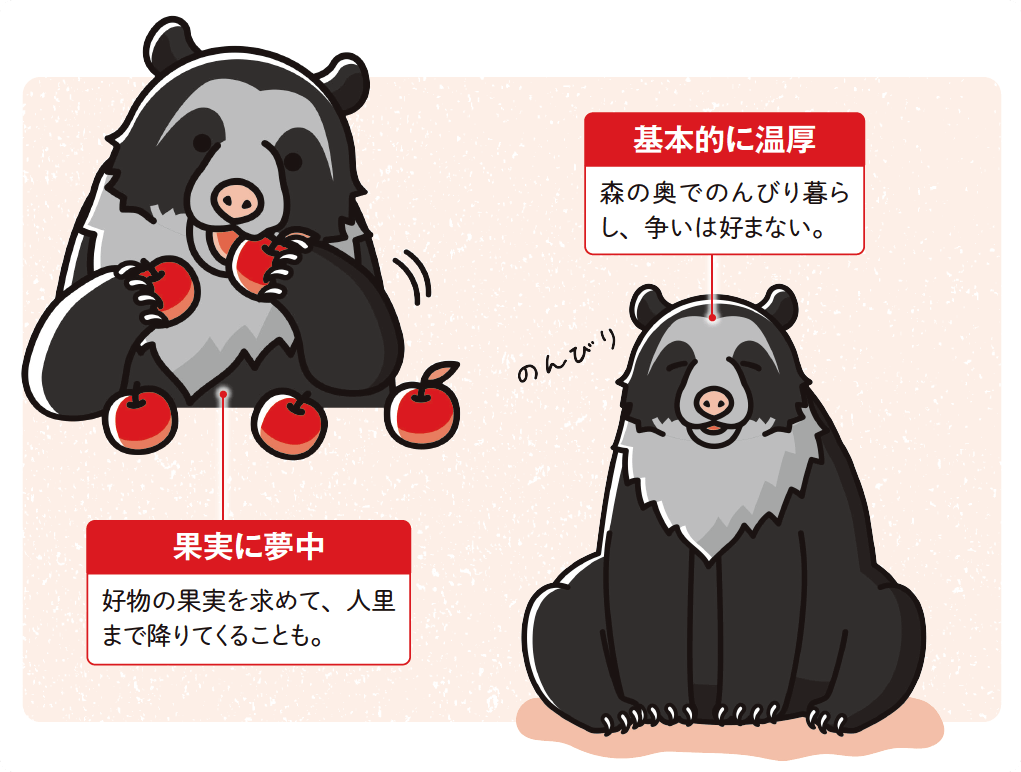

主な食性は果実や葉、樹皮などで、特にプロメリアというパイナップル科の植物やヤシの実を好んで食べます。ときに昆虫や小動物を捕らえて食べますが、食性の6〜7割は植物性であらわされています。なかでも果実への愛は深く、熟れた実を求めて森の奥まで移動することもあるほどです。また、生息するアンデス山脈は季節による気温の変化がほとんどなく、1年を通して食べ物に困らないため、冬眠することはありません。

最大の特徴は、顔に入ったメガネ模様でしょう。目のまわりから額にかけて白〜黄褐色の線が入っており、これが名前の由来にもなっています。学名の「Tremarctos ornatus(装飾されたクマ)」も、その模様の印象深さからつけられたものです。

模様の入り方は個体ごとにまったく異なっており、左右非対称だったり、口もとやあご下にまで伸びていたりします。模様を見れば個体識別ができます。

進化のルーツをたどると、北アメリカにかつていたショートフェイスベアに近いグループから分かれ、南下して現在のアンデス地方に定着したと考えられています。主には標高1800〜3000mの湿潤な森林に生息していますが、低湿地帯、草地、荒原など、幅広い環境に適応しています。特に、空気の薄い高地にも強い点は特筆に値するでしょう。標高4000mを超える地域でもその姿が見られ、過酷な環境を生きるたくましさを備えています。

果実が大好き!おだやかでかわいいのんびり屋さん

アンデスグマは、南アメリカの森にひっそりと暮らしています。その性格はとてもおだやかで、人間としっかり距離を保ちながら、できるだけ争いを避けて暮らすタイプです。

しかし、身の危険を感じたときには、ほかのクマ同様に普段の様子からは想像できないような力で反撃に出ることもあります。ある程度の攻撃力はちゃんと備わっているのです。

さらに、果実が大好きなこのクマは、ときに人里の果樹園や農地に出没することがあります。バナナ、トウモロコシ、パパイヤなどを、夢中になって求めるのです。こうした農作物への被害は深刻で、対策を施しながらもアンデスグマを保護し共存していく、そのバランスをどう保つかが今後の大きな課題となっています。

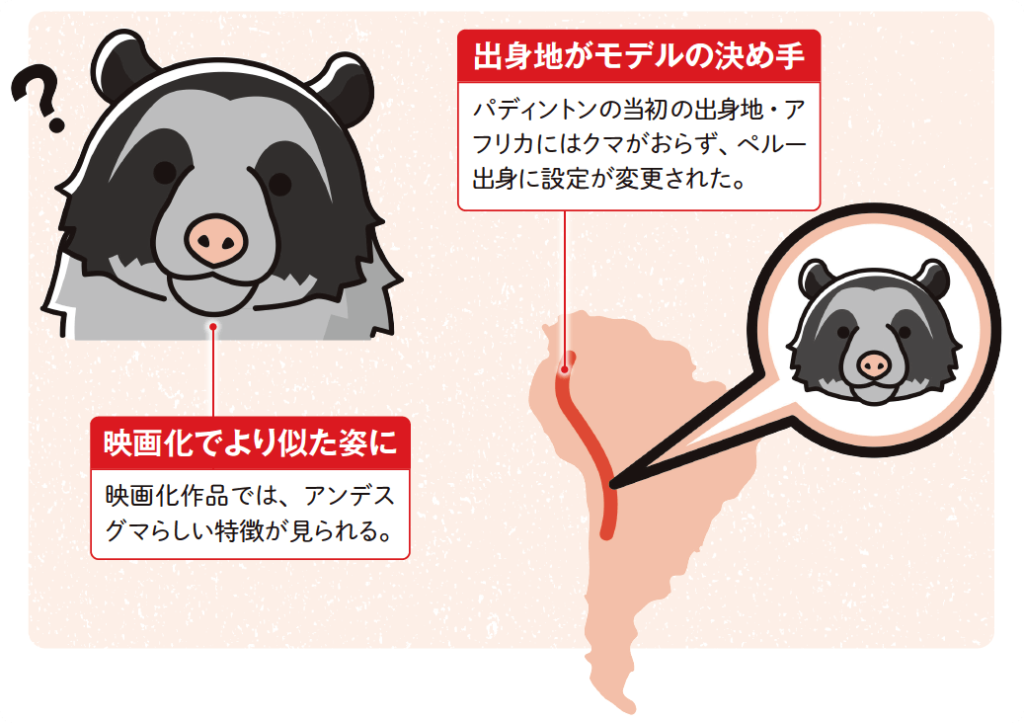

有名な文学作品のモデルとされている

丸い頭に短めの鼻、そして目のまわりをぐるっと囲むメガネ模様。その愛らしい外見が印象的なアンデスグマ。実は、世界中で愛されるイギリスの児童文学『くまのパディントン』に登場する、メインキャラクター・パディントンのモデルになったクマとされています。

とはいえ、作者のマイケル・ボンドは当初、パディントンが「暗黒の地アフリカから来た」という設定にしようと考えていたようです。しかし、実際にはアフリカにクマがいないため、「ペルー出身」に変更。その地に唯一生息するアンデスグマが後づけでモデルとなりました。

もとの文学作品ではパディントンの見た目にアンデスグマらしさはありませんが、その後の映画化作品では顔に白い模様が入っており、似た様相へと変わっています。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話』監修:山﨑晃司

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話』

監修:山﨑晃司

世界中数多くの動物園で飼育され、アニメや漫画、ファンシーキャラクターのモチーフとしても起用されることの多い人気の動物「クマ」。

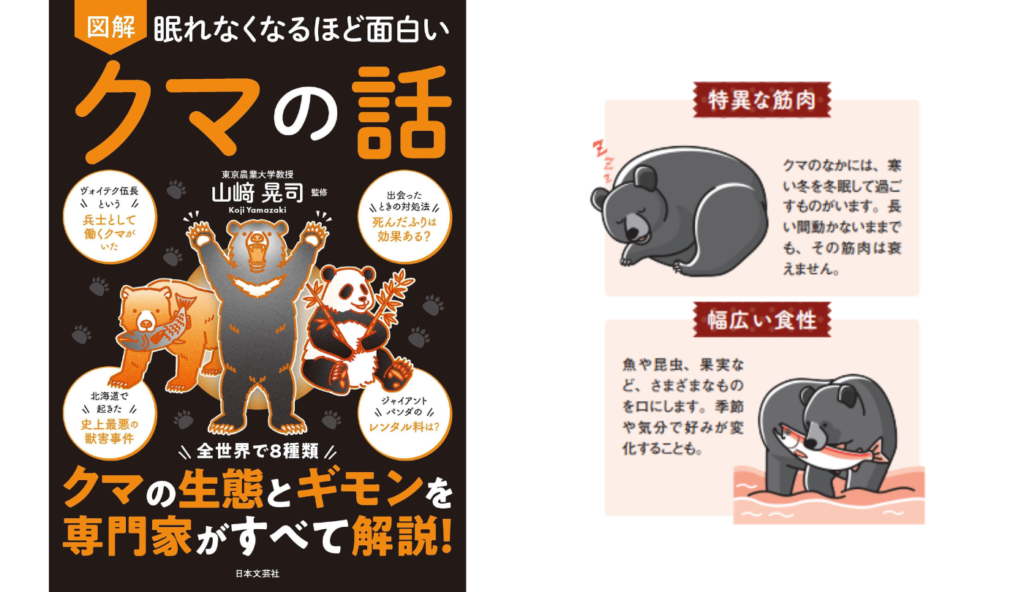

最近では日本全国で目撃が相次いで発生したり、温暖化の影響で冬眠をしないクマも確認されたりすることから、話題に事欠かない今大注目の動物です。

しかし、ペットとして飼うことは難しく、ときに人を襲う恐ろしい側面も持ち合わせるクマ。

それなのになぜ人間にとって馴染み深く身近な存在に感じるのでしょうか。

「クマは大体力士2人分の重さ」「死んだふりは意味ある?クマに出会ったときの対処法」

「ホッキョクグマは皮膚が真っ黒で毛が透明?」「年々増加している“新世代クマ”って!?」

「イエティとビッグフットの正体はクマ?」

愛玩動物、猛獣、食用、ワーキングアニマルなど、さまざまな角度からクマの生態と特徴を解説し、クマの知られざる魅力に迫ります。

これを読めばクマのことがもっと好きになること間違いなしの一冊です。

この記事のCategory

オススメ記事

蜜を狙う木登り名人!長舌スナイパー“マレーグマ”の生態とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

知性と学習力を兼ね備えた森の知恵者 “山の王者”ヒグマの素顔とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

白い殺し屋・ホッキョクグマは氷上の最強肉食獣【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

数十年前に人間のせいで絶滅してしまったクマがいる!?【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

実はクマは世界に8種類しかいない!? “クマ”とつくけどクマじゃない動物たち【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

宇宙医学の研究対象にもなってる!?クマは超ハイスペックなヤバい動物【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

ホッキョクグマは9日間泳ぎ続ける!? 多才なアスリートクマの驚異のスタミナ【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

人の動きを読む賢いクマ、木登り名人・ツキノワグマの運動能力がすごすぎる【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

求人情報

タクシードライバー/6ヵ月間月給30万円保証

泉州梅田交通株式会社

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給30万円スポンサー:求人ボックス

ロードサービススタッフ

株式会社寺田自動車

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給22万円~35万円スポンサー:求人ボックス

ネットスーパーの配送ドライバー

サミットネットスーパー

勤務地:東京都雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,500円スポンサー:求人ボックス

ヘルパースタッフ

社会福祉法人日本ヘレンケラー財団 地域生活支援センター各駅停車 ヘルパーステーション最寄駅

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給21万5,000円スポンサー:求人ボックス

関西電力病院での病棟医療サポートスタッフ/未経験大歓迎/通勤に便利な立地/制服貸与/資格取得支援制度

株式会社日経サービス

勤務地:大阪府雇用形態:派遣社員給与:時給1,450円~スポンサー:求人ボックス

支援事業コール受付/残業なし

株式会社TBネクストコミュニケーションズ

勤務地:東京都雇用形態:契約社員給与:時給1,550円スポンサー:求人ボックス