「オスのシシャモ」「たこぼっち」「炭鉄港めし」…。観光客がまだ知らない地元グルメが目白押し!『眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話』監修者インタビュー【前編】

毎年発表されている『都道府県魅力度ランキング』では15年連続トップを獲得するなど、誰もが一度は憧れる「北海道」。ラブすぽでは今回、『眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話』(日本文芸社)の監修者・和田哲先生に直撃インタビュー! ガイド本には載っていない、現地に住んでいるからこそ分かる“魅力”を存分に語っていただきました!【全2回の第1回】

東京で気づいた、北海道の魅力

――和田先生は北海道札幌市のご出身で、今も札幌を中心に活動されているんですよね?

和田 はい。ただ学生時代も含め15年間ほど東京で暮らした経験もあります。そこで改めて北海道の素晴らしさ、魅力に気付いた部分が大きかったですね。

――なるほど。一度東京で暮らしたからこそ実感できた魅力がある。

和田 その通りです。東京と北海道を比較して真っ先に思い浮かぶのは、「北海道には広い景色がすぐそばにある」ということです。広大な大自然はもちろんですが、たとえば都心部と言われる札幌市内でも、大きく見通しの良い道路が通っていて、広い空や数百メートル先まで見渡せる風景が広がっています。東京では、そんな光景を見ることはほとんどありません。唯一、ほっとしたのは「川」があるときくらい。それ以外はどこかで息苦しさを感じていましたね。

――たしかに、東京では「広い空」「広い景色」はなかなかお目にかかれないですよね。

和田 それと、特に夏場に関してはやはり圧倒的に「涼しい」ですよね。近年は全国的な猛暑が話題になって、北海道でも30度を超える日が珍しくなくなっていますが、それでも日陰に入れば涼しいし、日が落ちる夕方以降は気温も下がって一気に過ごしやすくなります。東京のように「一日中、蒸し暑く不快指数が高い」ようなこともほとんどありません。

――夏場の涼しさは、北海道の大きな魅力のひとつですね。

和田 もちろん、そのぶん冬の寒さは厳しいですよ(笑)。北海道に憧れて移住してくる人もたくさんいるのですが、現地の人間からすれば「ひと冬越えて、ようやく一人前」という感覚が強いです(笑)

観光客が知らない“地元グルメ”

――北海道と言えば、やはり「食べ物」が美味しいというイメージがあります。和田先生の「オススメ」はなんでしょう?

和田 それは山ほどありますよ(笑)。ただ、東京で一番感じたのは「野菜と水のおいしさが全然違う」ということです。特にじゃがいもは全くの別物ですね。北海道のじゃがいもはホクホクして旨味が凝縮されている印象です。それ以外の野菜も甘みが強くて、東京で食べるものとは一味も二味も違います。

――北海道は「海鮮」のイメージも強いですよね。

和田 もちろん、新鮮な魚介類も北海道の魅力のひとつです。ただ、たとえばみなさんがイメージされている「豪華な海鮮丼」のようなモノは、意外と地元の人間は食べません。あれは観光客用です(笑)。飲食店でもインバウンドの外国人観光客をターゲットに、見た目も華やかで値段もウン千円するような海鮮丼が売られていますが、地元民はむしろ「焼き魚定食」のような手ごろなものを食べることのほうが多いかもしれません。たとえば春先から夏前にかけては時鮭、秋は秋刀魚といったように、季節ごとに旬の魚を楽しむのが「北海道流」です。観光にいらした方には、海鮮丼はもちろんですが、リーズナブルに食べられる旬の魚をオススメしたいですね。

――なるほど! 北海道で、海鮮丼ではなくあえて「旬の焼き魚」を食べる! たしかに美味しそうです……。

和田 これは『図解 北海道の話』にも書いたのですが、北海道には地方によって地元の人に愛される海産物が豊富にあるのも特徴です。主に北海道の東北地方より北で獲れるミズダコの頭は「たこぼっち」「たこ頭」と呼ばれて親しまれています。それ以外にも太平洋側で水揚げされるヤナギダコの卵巣、通称「たこまんま」など、道外にはほとんど流通しない「隠れた名産」も多いですね。

――ガイド本には掲載されないような「地元ならではの味」ですね。

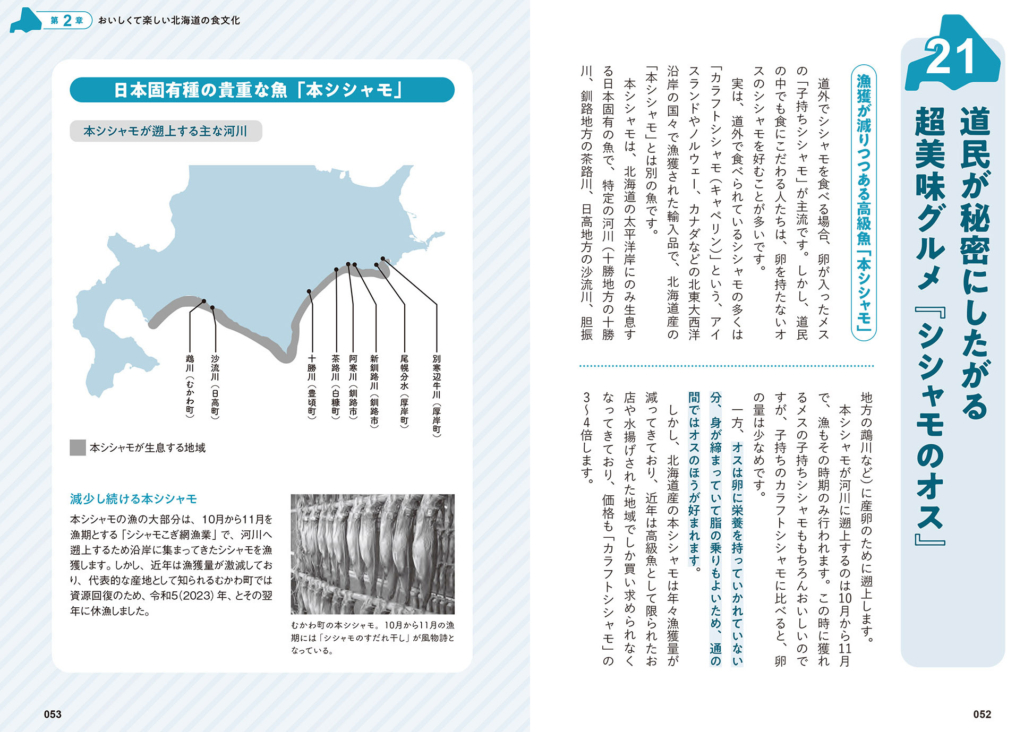

和田 鵡川(むかわ町)で獲れるシシャモも絶品ですよ。シシャモと言えば「子持ちシシャモ」と呼ばれるメスが一般的ですが、鵡川では脂の乗ったオスのシシャモが食されています。新鮮なシシャモを刺身で食べる文化もあるのですが、これは札幌市内でもほとんど食べることができない「幻の味」と言っていいでしょう。もし鵡川に行かれることがあれば、ぜひ食べてほしいですね。

――広大な北海道だけに、地方ごとにもいろいろな食文化があるんですね。

和田 最近、私が注目しているのが「炭鉄港(たんてつこう)めし」です。明治以降、日本の経済を大きく躍進させたのが北海道の石炭、鉄鋼、港湾と、それを結んだ鉄道網です。そこで働いていた労働者が食べていた食事が今、「炭鉄港めし」として道内でも話題になっています。もともと労働者の食事なので、食べ応えもあって栄養も抜群。もしかしたら今後、新たな北海道の「名物」になるかもしれません。

――北海道の「食」に関しては、先生がおっしゃったような風土や歴史と深い結びつきのある伝統食とは別に、近年全国的にも流行している「スープカレー」や「〆パフェ」のような新しい食文化にも特徴があるように思えます。

和田 スープカレーに関しては実は1970年代から存在していたと言われていますが、“ブーム”となったのは21世紀以降です。「〆(しめ)パフェ」もここ10年ほどで北海道を発信地として全国へ広まっていきました。北海道はもともとのアイヌ文化を除くと歴史が浅く、そのぶん新しいモノが受け入れられ、定着しやすい文化があるように思えます。道民も「新しいモノ好き」ですしね。他県から来た人気のお店に大行列ができる様子はよく見ます。ただ、そのぶん「飽きっぽい」のも確か(笑)。「新しいモノ」を受け入れながら、その中で「良いモノ」だけが残っていく――。そこに北海道独自の食文化の秘密があるような気がします。

インタビュー後編(8月7日公開予定)では、北海道の【自然と文化】を和田先生が熱く語ります!

取材・文/花田雪

【書誌情報】

『眠れなくなるほど面白い 図解 北海道の話』

監修:和田哲

★累計300万部突破!『眠れなくなるほど面白い図解シリーズ』初の“地域探求ジャンル”!ガイドブックでは教えてくれない北海道の面白い知識の数々を専門家が徹底解説!★

広大な土地と、エリアごとに様々な魅力を感じることのできる北の大地“北海道”。

お祭り、グルメ、多様な観光スポットなど、その魅力から国内、国外問わず多くの人が観光に訪れます。

しかし、おいしいお店や観光スポットの情報は知っていても、意外と北海道という土地の本当の面白さを知らない人も多いのではないでしょうか。

そこで本書では、長年北海道を街歩きして研究してきた監修者が、北海道の面白すぎる歴史や食の知識、地名や風習のトリビアなどを余すことなく徹底解説!

『北海道の開拓がスピーディーにできたのは屈強な囚人たちがいたから』

『北海道の隠れた激うまグルメ“シシャモのオス”』

『北海道の盆踊りは“大人の事情”で二部制』

など、すぐにでも誰かに話したくなるような内容が満載です。

北海道に住んでいる方も、そうでない方も、もっともっと北海道の魅力を知ることができる一冊です。

監修者紹介:和田哲(わだ・さとる)

編集者。街歩き研究家。北海道科学大学工学部都市環境学科客員教授。札幌や東京の広告代理店勤務を経て、2010年に株式会社あるた出版に入社。営業部を経て、タウン情報誌『O.tone』編集部デスクに。同誌では「古地図を歩く」の連載を担当し、2020年には連載をまとめた「古地図と歩く 札幌圏」を同社から出版。2021年に札幌の歴史を伝えるYouTubeチャンネル「ブラサトルチャンネル」開始。2022年5月に退社し、講演や街歩きガイド、著述業に専念。北海道や札幌の歴史の専門家として、NHKやHBCなどのテレビ番組、ラジオへの出演でも活躍している。

この記事のCategory

求人情報

国立研究開発法人の受付・総務・会議開催支援スタッフ/3月新規オープン/英語スキルを活かして働ける/経験者優遇

日本環境マネジメント株式会社

勤務地:東京都雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,500円~スポンサー:求人ボックス

「高時給」Max時給3300円!大手メーカーにて制御ソフトウェア開発/豊橋市

株式会社メイテックキャスト

勤務地:愛知県雇用形態:派遣社員給与:時給3,000円~3,300円スポンサー:求人ボックス

介護職/定員18名のグループホーム/無資格・未経験OK/早番または遅番勤務!週3日から

グループホームRu・Ru・Ru

勤務地:愛知県雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,320円~1,400円スポンサー:求人ボックス

リモート可/「新規/運用中ゲーム」バトル演出デザイン案件/経験者のみ

株式会社ゲネシス

勤務地:東京都雇用形態:業務委託給与:月給60万円スポンサー:求人ボックス

観光バス運転手

商都交通株式会社

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給38万8,000円~スポンサー:求人ボックス

施工管理/業績好調 13期連続増収!分業制で残業ほぼなし!完全週休2日

株式会社住生活研究所

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給33万5,000円~45万円スポンサー:求人ボックス