書籍

無口な人でも気持ちよく話したくなる魔法【白魔法の心理学】

無口な人でも気持ちよく話したくなる魔法 引っ込み思案な人でもなぜか話し続けてしまう心理テク 自分の周囲にあまり自己主張をしない、おとなしいタイプの人がいたとします。でも、服の趣味が似ていたり、聴いている音楽が同じだったり […]

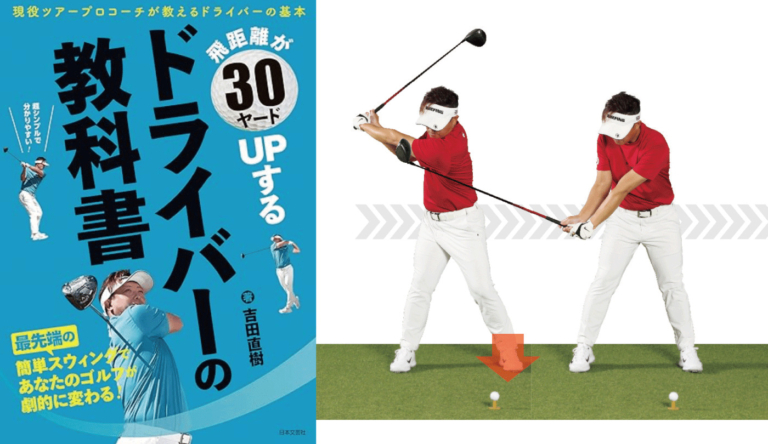

左スエーも防げる!ダウンで捻転差がキープできるLPスウィングのダウンスウィングのやり方とは!?【飛距離が30ヤードUPするドライバーの教科書/吉田直樹】

結果が出る!ドライバースウィング理論 【LPスウィング ダウンスウィング】切り返しで大事なのは、左足をしっかり踏むこと 踏み込めば左スエーも防げる トップからの切り返しでは、まず左足を踏むというのが重要なポイントになりま […]

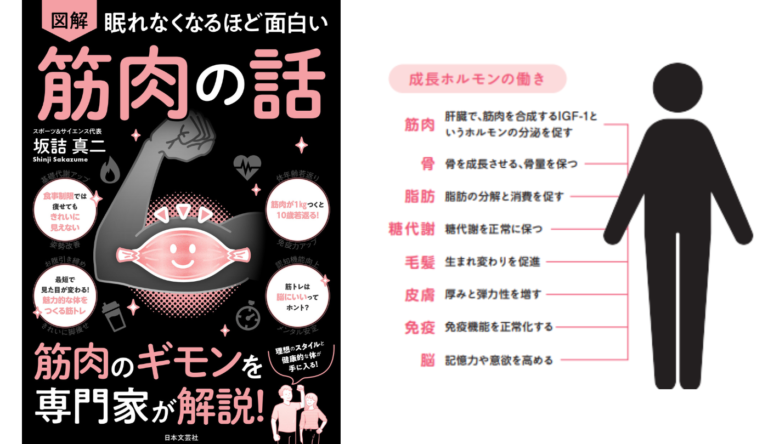

筋トレの頻度はどれくらいがベスト?【眠れなくなるほど面白い 図解 筋肉の話】

筋トレの頻度はどれくらいがベスト? 筋肉の「超回復」に合わせた週2トレーニング 筋肉をつくる、というとハードなイメージがありますが、筋トレは毎日する必要はありません。週2回で十分です。その理由は、「超回復モデル」とよばれ […]

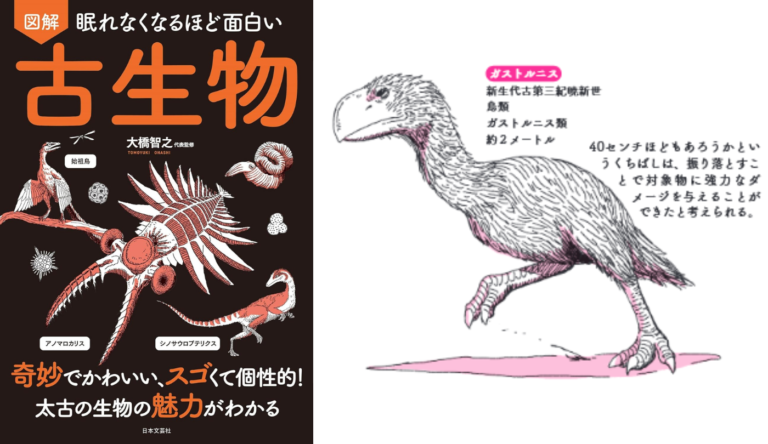

ゲームキャラに似た絶滅した飛べない鳥「ガストルニス」とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 古生物の話】

ガストルニス チョコボ似の飛べない巨大鳥 中生代の終わりにユカタン半島に落ちた巨大隕石は地球環境を一変させ、約70%の生物種が姿を消してしまいます。しかし、恐竜の獣脚類(羽毛恐竜の仲間)から進化した鳥類は、続く新生代へと […]

健康診断1週間前からの効果的な食事プログラムとは?【眠れなくなるほど面白い 図解 内臓脂肪の話】

健康診断1週間前プログラム 食事編 食事は健康の基本です。食べるものや食べ方など、ちょっとしたことを工夫するだけで、中性脂肪やコレステロール値を下げる効果があります。 野菜やきのこ、海藻類を先に食べる 食物繊維が豊富で低 […]

擬態に気づかず踏んでしまうと一大事!? 青い斑点は危険のサイン[タコの毒]【眠れなくなるほど面白い 図解 毒の話】

青い斑点は危険のサイン[タコの毒] 擬態に気づかず踏んでしまうと一大事 タコといえばスミを吐くイメージがありますが、多くの種類が毒も持っています。その代表といえるのがヒョウモンダコ。日本では相模湾以南の海域に生息していま […]

悩んでいる相手から本心を引き出す魔法【白魔法の心理学】

悩んでいる相手から本心を引き出す魔法 自分の失敗談や弱点をさらけ出すと相手もつられて話しはじめるもの 最近、どこか悩みを抱えているようで元気がない友人や後輩がいるとしましょう。理由を聞いても口を閉ざしたまま。どうにかして […]

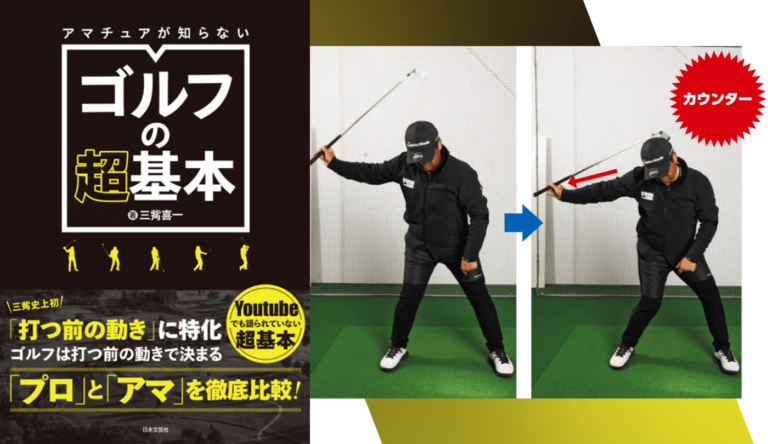

「プロは切り返しでクラブにカウンターをかけている」切り返しの超基本【アマチュアが知らないゴルフの超基本】

プロは切り返しでクラブにカウンターをかけている ゴルフスイングにおいて重要なポイントといわれるのが切り返し部分です。ゴルフクラブというのは常に回転運転を行いながら、この回転運動の中でボールを自然にとらえてくる、というのが […]

×NG:転がせば何かが起きる【そのコーチの教え、本当に正しいの? 少年野球 ワンランク上の選手になるための新常識52】

強いチームはエラーしないので、何も起きるわけがない!!……というのは極論だが、転がすことを優先するのは、ヒットを打つことよりも、相手守備のミスや、何らかのハプニングを期待する消極的な選択なので、あまりオススメできない。 […]

高負荷で回数少なくVS低負荷で回数多く、どっちが効果的?【眠れなくなるほど面白い 図解 筋肉の話】

高負荷で回数少なくVS低負荷で回数多く、どっちが効果的? 負荷は強めに、でも限界ギリギリはNG 速筋を鍛えるためのトレーニングでは、負荷や回数が重要です。回数と出力は反比例し、重い負荷ほど回数は減ります。筋肉を獲得するた […]

絶滅したと思われていた「生きている化石」メタセコイアとは?【眠れなくなるほど面白い 図解 古生物の話】

メタセコイア 絶滅したと思われていた「生きている化石」 メタセコイアは日本ではアケボノスギとも呼ばれているスギ科の針葉樹です。日本各地に並木があるので、見たことがある人も多いでしょう。どうしてこの本に登場するのか不思議に […]

健康診断1週間前からでも効果は出る!健康診断から生活習慣見直しを【眠れなくなるほど面白い 図解 内臓脂肪の話】

健康診断1週間前からでも効果は出る 健康診断をきっかけに生活習慣の見直し 健康診断が近づくと「もう少し前から努力しておけばよかったな」と思う人も多いのではないでしょうか。普段の生活から糖質を控えた食事や適度な運動をしてお […]