書籍

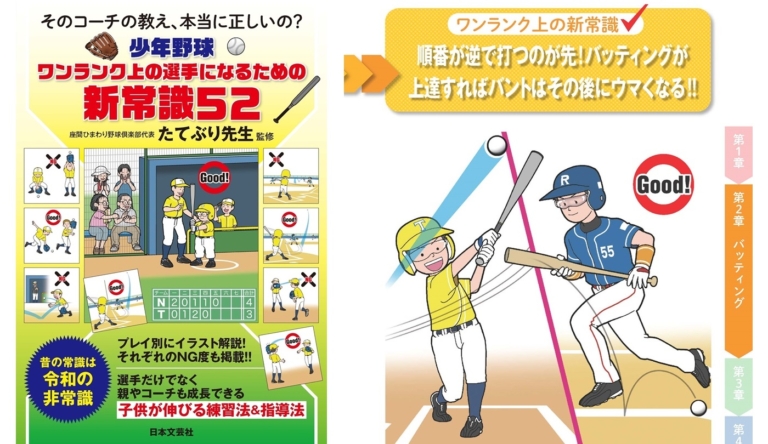

×NG:バントが上手になれば打つのもウマくなる【そのコーチの教え、本当に正しいの? 少年野球 ワンランク上の選手になるための新常識52】

少年野球の試合でも、戦術的によく用いられるバント。 ボールをよく見て、しっかりとバットに当てて転がすことが求められる。 この「ボールをよく見る」部分が、打つことにもつながることから、バント練習を勧める指導者は多いが、これ […]

若林眞弓さんインタビュー(後編)|脱・三日坊主!忙しいおとな世代が絵日記を続けるコツとは?「おとなの絵日記」

「日々の暮らしを描いて楽しむ」絵日記の描き方を、おとな世代に人気の塗り絵・イラスト教室を主宰する若林眞弓さんが1冊にまとめた書籍『センスも時間もいらない おとなの絵日記レッスン』(日本文芸社)。前編では、初心者でも絵を描 […]

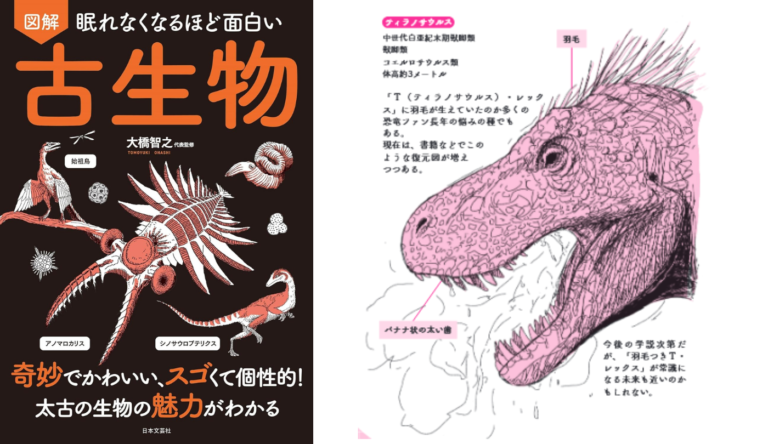

ティラノサウルス【眠れなくなるほど面白い 図解 古生物の話】

中生代最後の暴君竜には羽毛が生えていた? ティラノサウルスは、恐竜の栄えた中生代白亜紀のもっとも終わりの時期の北米大陸西部に登場した二足歩行をする肉食恐竜です。 名前は「暴君竜」という意味で、体長は約12メートル、体高約 […]

痩せるだけじゃない!緑茶のすごい力【眠れなくなるほど面白い 図解 内臓脂肪の話】

痩せるだけじゃない!緑茶のすごい力 緑茶を飲むことで痩せるだけでなく、緑茶に含まれる成分が健康効果を高めてくれたり、緑茶でうがいをしたりすることで感染症の予防の効果が期待できます。 「つまみ飲み」が効果的 急須で煎じるの […]

最強の毒グモはタランチュラじゃない!? 1匹で80人の命をうばう脅威のクモとは【眠れなくなるほど面白い 図解 毒の話】

タランチュラの毒は強くない、でも噛まれると超痛い [クモの毒] 1匹で80人の命をうばう猛毒の持ち主 毒グモというとタランチュラを思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。毛に覆われた体と太い脚は、見るからに恐ろしげで攻 […]

【けなしてからホメる】伸ばしたい相手がもっと実力を発揮する魔法とは?【白魔法の心理学】

伸ばしたい相手がもっと実力を発揮する魔法 ただホメるより、けなしてからホメたほうがよい結果を生む 仕事がデキる人は、普段からホメられることが多いものです。 それだけに、もっと頑張ってほしいときなど他の項目で取り上げたよう […]

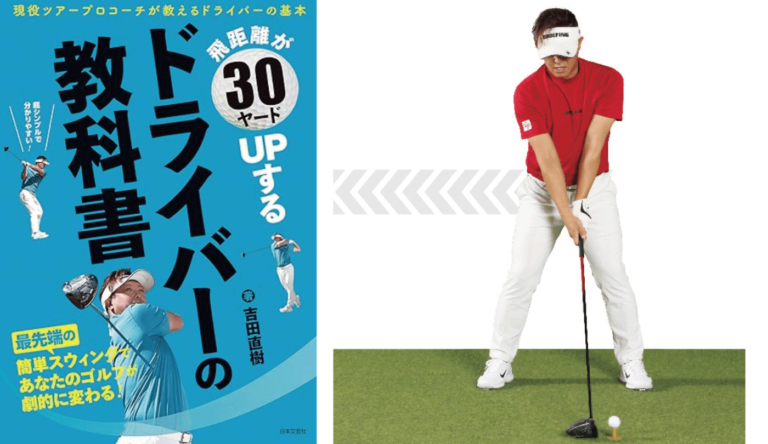

クラブを手で上げるのはNG!LPスウィングのテークバックのやり方とは!?【飛距離が30ヤードUPするドライバーの教科書/吉田直樹】

結果が出る!ドライバースウィング理論 【LPスウィング テークバック】できるだけその場を動かず、右肩、右腰を回していく 腰が右にずれないように テークバックでは、できるだけその場にとどまるような感じで、右肩、右腰を回して […]

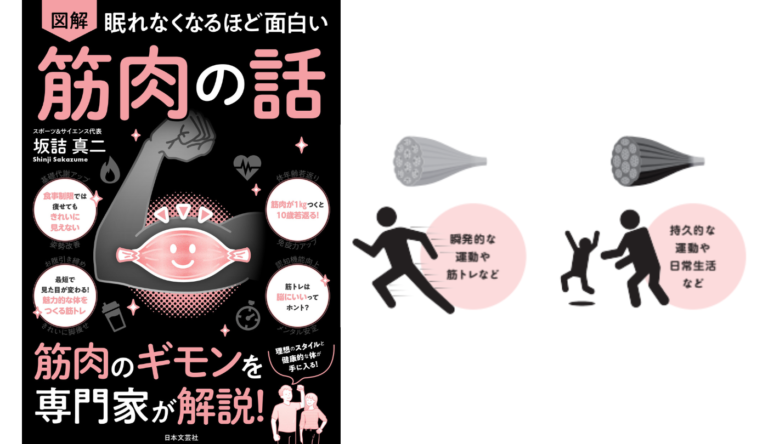

美と健康のカギは“速筋”!代謝を上げて若々しい体を手に入れよう【眠れなくなるほど面白い 図解 筋肉の話】

そもそも筋肉ってどんなもの? 美と健康、若さの秘訣は高出力の「速筋」 「筋肉」とは一般に、関節をまたいで骨に付着した「骨格筋」をさします。心筋や内臓筋などの不随意筋と違い、骨格筋は自分の意思で動かせる筋肉です。それゆえ、 […]

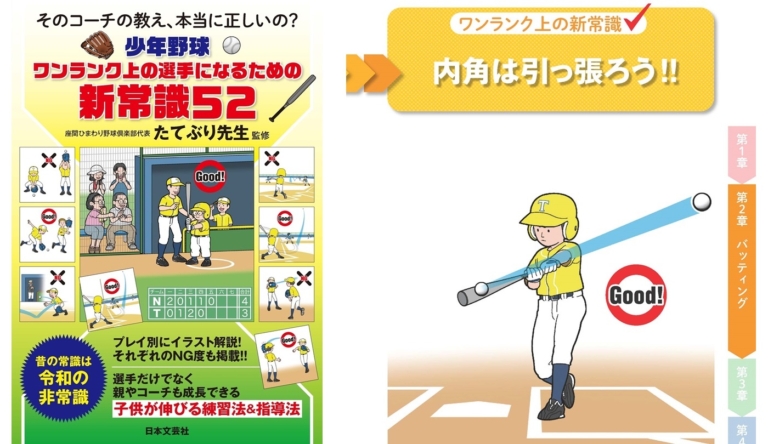

×NG:ピッチャー返しやセンター返しを意識して練習しよう!【そのコーチの教え、本当に正しいの? 少年野球 ワンランク上の選手になるための新常識52】

打てない打者がピッチャー返しやセンター返しを意識しすぎると、詰まった打球になったり、逆方向に弱い打球しか行かなくなったりすることが多い。 小学生であれば、打球方向を気にせず、どんどん振っていきたい。 まず、練習の時は基本 […]

21世紀になって明かされた「恐ろしい手」の持ち主デイノケイルスの意外な正体とは?【眠れなくなるほど面白い 図解 古生物の話】

デイノケイルス ついに明らかになった「恐ろしい手」のもち主 デイノケイルスは中生代白亜紀後期に現在のモンゴル付近で暮らしていた恐竜です。 国立科学博物館「恐竜博2019」で、世界で初めて作成・展示された大きな全身復元骨格 […]

お酒で筋肉は減らない!? 本当に怖いのは“極端な糖質制限”だった【眠れなくなるほど面白い 図解 内臓脂肪の話】

アルコールは筋肉を分解するってホント? 通常の摂取量では分解されない 「アルコールは筋肉を分解する」という話は多くの人の間でうわさされていますが、アルコールは、通常飲む量であれば筋肉を分解することはありません。 もしアル […]

死を招く猛毒が医療の希望に!? 超貴重なサソリの毒の秘密【眠れなくなるほど面白い 図解 毒の話】

超貴重! 売れば大金となる可能性もあり!?[サソリの毒] ひそかに忍び寄る「死のストーカー」 サソリはクモの仲間ですが、クモにはない2本のハサミと特徴的な尻尾を持っています。また、長い尻尾の先端には、獲物や敵に毒を注入す […]