書籍

誕生〜生後2週間の赤ちゃんの睡眠の特徴とは?【賢い子は1歳までの眠りで決まる】

ひと目でわかるNAPSメソッド誕生〜生後2週間 ●赤ちゃんの睡眠は1日に14〜20時間、平均で16時間です ●昼夜を問わず、少しずつ何度も眠ります ●眠るタイミングを知らせるサインはほとんどあらわれません ●気分よく起き […]

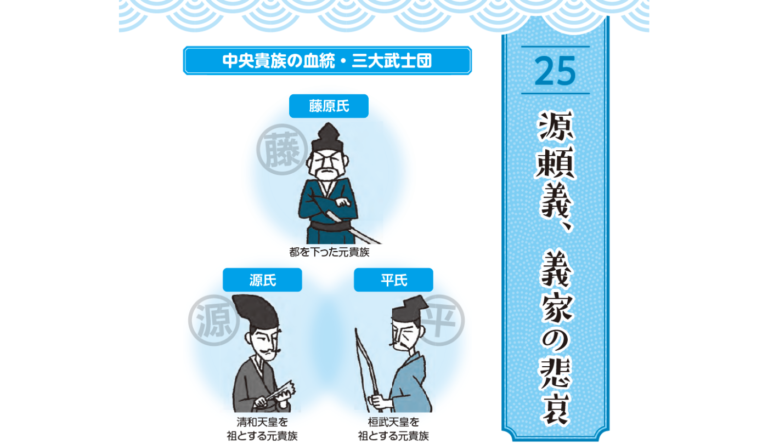

朝廷が源頼義を陸奥守に任命した理由とは?【図解 日本史】

平安末期、成長した武士団は「源・平・藤」の三大ブランドに集約されます。中でも一頭抜きん出たのが清和源氏。摂関家の「侍」になり、上総国で発生した「平忠常の乱」を平定したのが関東進出の始まり。 次いで「前九年・後三年の役 […]

アレニプテルス【古生物の話】

似ていないけどシーラカンスの仲間 「生きている化石」の代表として知られているシーラカンスが白亜紀末に絶滅せず、現在も生きていることがわかったのは1938年のことです。南アフリカ南東部カルムナ川河口付近で捕獲されたことがき […]

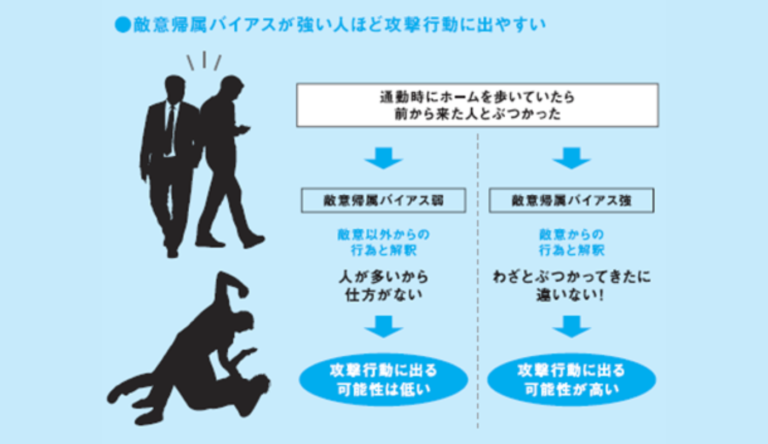

心理学の実験が暴いたどんな善良な人間でも残忍になってしまう恐ろしい状況とは?【社会心理学】

欧米と東洋では、自己観に違いがある アイヒマン実験では、普通の善良な人でも権威によって命令されると、残忍な行為を実行してしまうことが判明しました。こうした「服従」はなぜ起こったのでしょうか? その理由のひとつに、「代理状 […]

赤ちゃんがいつも機嫌が良く、自分の長所を最大限に生かせる子どもに成長する方法とは?【賢い子は1歳までの眠りで決まる】

赤ちゃんに昼寝をさせてあげられないときはどうしたらよいでしょうか。 まずはできる範囲で赤ちゃんの昼寝を優先することを考えましょう。もちろん、用事もあれば、親にだって自分らしく生きる権利はあります。しかし、ぐっすり眠る習慣 […]

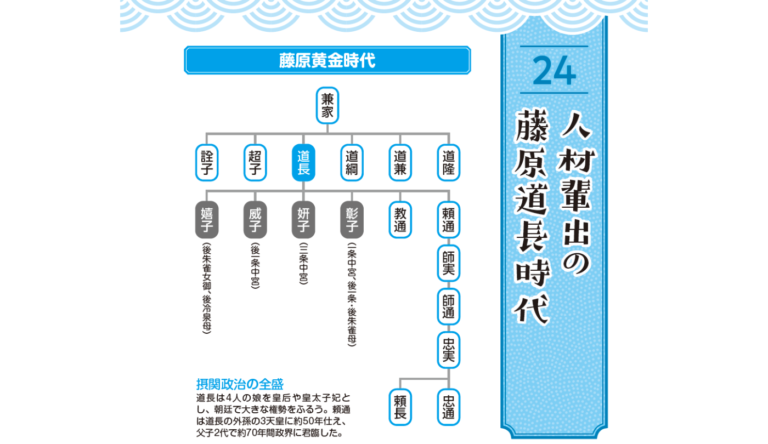

藤原道長が紫式部や小野道風など多くの人材を見出し育て上げられた理由とは?【図解 日本史】

長徳二年(九九六)七月、右大臣藤原道長は正二位左大臣に昇進。臣下最高位に就いたことで、摂関家、藤原一族の勢力争いは終わり、道長の一人天下となります。 そこで道長は娘彰子(しょうし)を入内(じゅだい)させ、一条天皇の中 […]

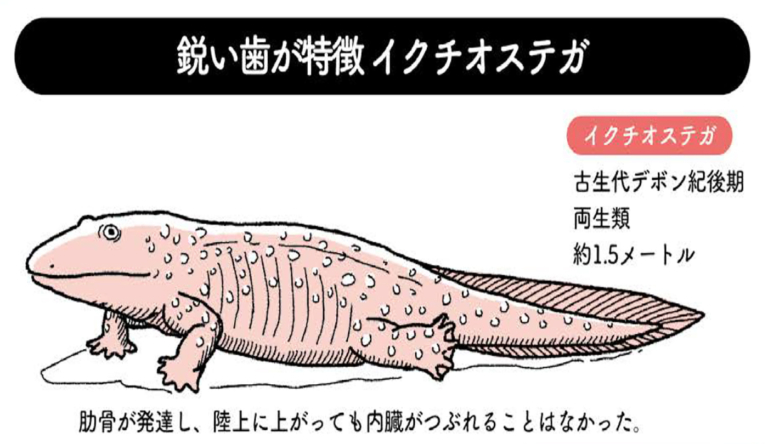

イクチオステガ【古生物の話】

最初期に陸上へ進出した四足動物の代表格 古生代デボン紀も終わりに近づいたころ、進化を遂げた肉鰭類(にくきるい)はついに水辺を離れ、地上へと進出します。四足動物である両生類の登場です。誰が一番乗りだったのかはまだ諸説ありま […]

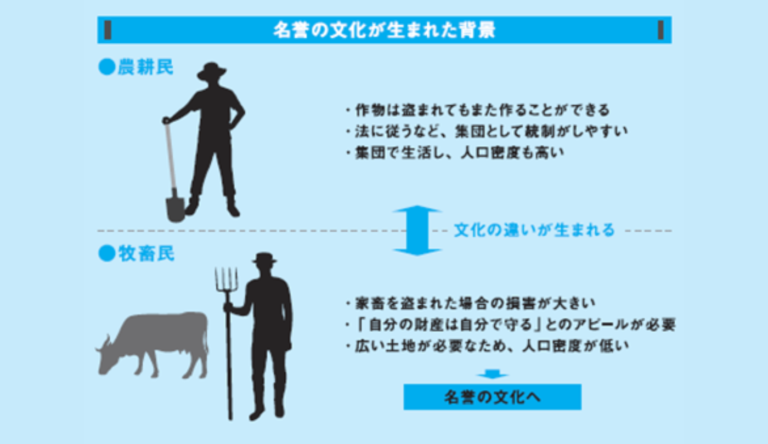

アメリカに見られる名誉を徹底的にこだわる独特の文化とは?【社会心理学】

名誉の文化の本質と背景 「名誉の文化」とは、「個人と家族の名誉を重んじる文化」を意味します。特に、アメリカ南部の白人男性に多く見られます。これはどのような背景によるものなのでしょうか? もともとアメリカの北部には、イギリ […]

赤ちゃんがぐずって泣いたり泣き止んだりを繰り返す理由とは?【賢い子は1歳までの眠りで決まる】

赤ちゃんのぐずりは疲れが原因の場合があります 賢い子が育つポイント ●赤ちゃんは疲れるとイライラして興奮し、大声で泣くことがあります ●ぐずりは眠りのサインなので赤ちゃんが眠れるよう手伝ってあげましょう 思いつくかぎりの […]

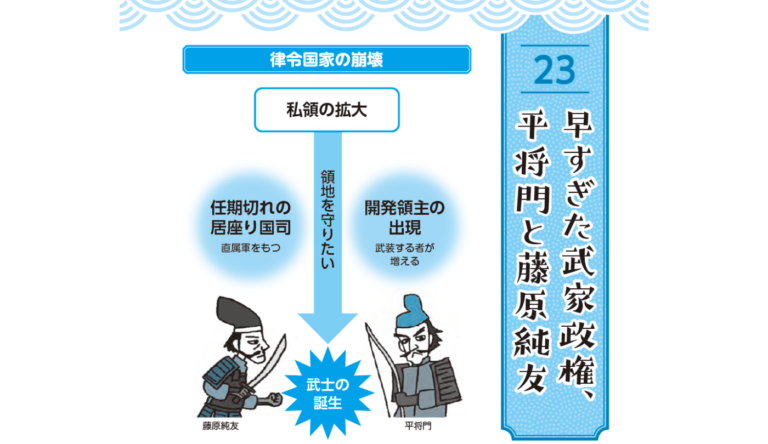

平将門と藤原純友が武士のルーツとなった理由とは?【図解 日本史】

受領として地方に下った下級官人たちは、畿内はもちろん、日本各地に拡散して土着し、それぞれ武装勢力に成長します。律令政府の命令に従わず、独自の地方権力として振舞うようになります。 その最たる者が「承平(じょうへい)・天 […]

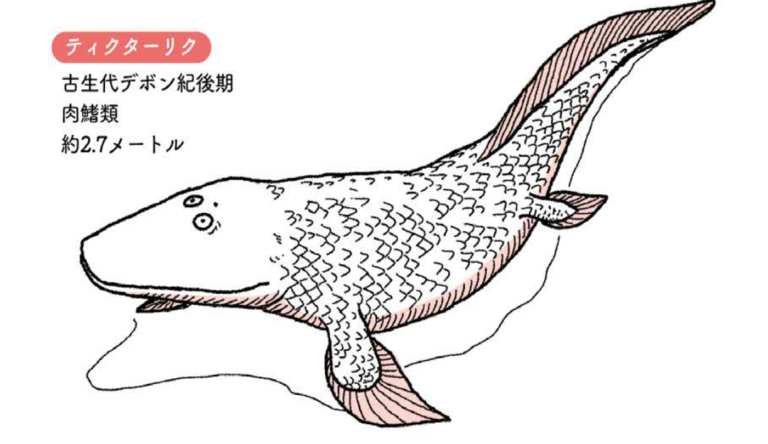

ティクターリク【古生物の話】

魚とサンショウウオを併せもつわたしたちの祖先 ティクターリクは、古生代のデボン紀後期に登場した肉鰭類(にくきるい)と呼ばれるグループに分類される生物です。 初期の肉鰭類はおよそ4億年前に出現したと考えられるグループです。 […]

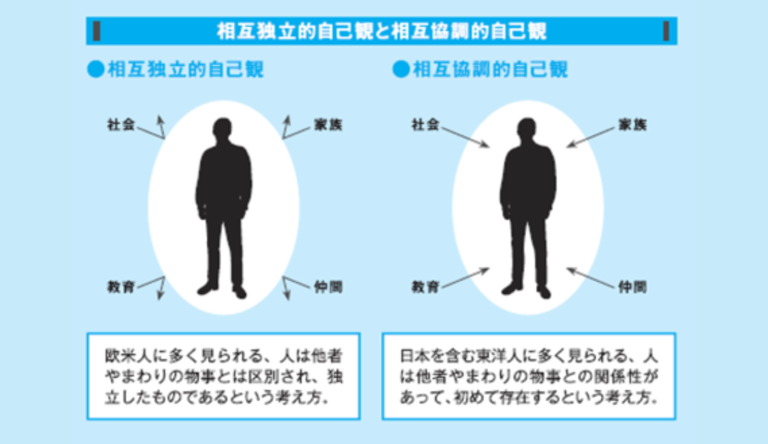

なぜ日本人と欧米人の考え方は大きく違うのか?【社会心理学】

欧米と東洋では、自己観に違いがある アメリカをはじめとする欧米人と、日本を含む東アジア人では、その文化に違いがあることがわかっています。中でも顕著なのが「文化的自己観」です。 欧米に広く共有されているのは、「相互独立的自 […]